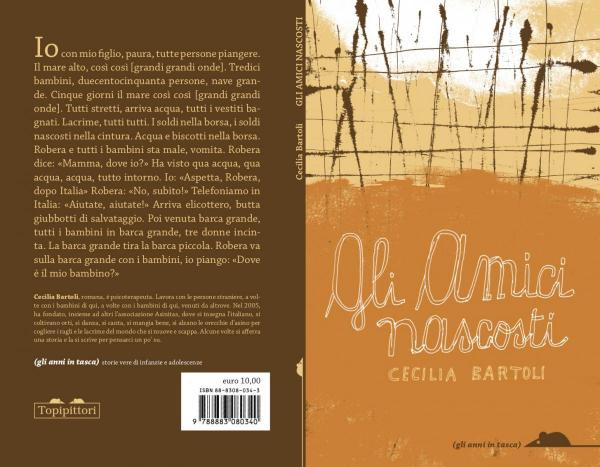

Quinto martedì di festeggiamento dei 10 anni della collana Gli anni in tasca, uscita nel 2009. Oggi pubblichiamo un brano dal capitolo Taiba gegh’na, la coraggiosa, da Gli amici nascosti di Cecilia Bartoli, testimone e narratrice della storia di Robera. Buona lettura.

Mia mamma è nata in Oromia, in un villaggio che si chiama Gatamà. A Gatamà c’è una scuola. Si può fare fino alla terza media, però poche persone ci vanno perché tutti vanno a lavorare presto, anche da bambini. I bambini, soprattutto, si occupano degli animali; mamma dice che non è una brutta vita, però bisogna spostarsi per cercare il pascolo, perciò non si può andare a scuola. Invece il nonno Kamal, suo papà, aveva studiato sia da bambino che da grande: era molto istruito e parlava e scriveva le tre lingue più importanti dell’Etiopia e, dato che sapeva leggere e scrivere bene, aiutava tutte le persone oromo per le lettere e per i documenti. Non era un avvocato, ma tutti andavano da lui per i consigli.

Mio nonno, come mio papà, credeva che bisogna ribellarsi alle ingiustizie tutti insieme. Secondo mamma, la pensava così perché aveva studiato, e quelli che studiano capiscono più cose. Lui faceva parte dell’Olf, lo stesso gruppo politico di papà, che vuol dire: Fronte per la liberazione degli oromo; già dal nome si capisce che gli oromo non erano liberi come gli altri, ma cercavano di far di tutto per diventarlo. Questo gruppo protestava con il governo e con la polizia che qualche volta prendeva anche mio nonno e lo portava in prigione; ma il nonno, anche se era piuttosto vecchio, non si spaventava per niente: quando lo rilasciavano, stava tranquillo per un po’ e poi riprendeva i suoi traffici per aiutare di nascosto le persone. Quando il nonno non c’era, mamma, con il resto della famiglia, andava a vivere per qualche tempo a casa di una zia, in un villaggio vicino.

In quel periodo aveva quindici anni e studiava musica, amava molto suo papà e, per aiutare quelli dell’Olf, con alcuni amici aveva fondato un gruppo musicale e con le sue canzoni cercava di tirare su il morale e aiutare la gente a capire le ingiustizie. Mamma dice che le parole sono un’arma potente perché possono far cambiare le idee alle persone e far passare la paura.

La sua canzone preferita parla di un fiume che non si può fermare; dice che ora è il momento di sedersi sulla riva e ascoltare: il fiume porta la voce dei compagni che sono morti e noi non possiamo più dormire. La canzone del fiume dà forza e coraggio. Un giorno mi ha spiegato che il fiume sono le persone che protestano, che la canzone vuol dire che quando inizia una ribellione non si può più fermare, neanche se qualcuno muore, anzi, la voce delle persone che sono morte può dare ancora più coraggio, perché sono morte combattendo le ingiustizie. Parole come queste ai governanti proprio non piacevano: odiavano quella canzone perché non si riesce a fare i prepotenti se le persone non hanno paura. Al governo non piacevano né la mia mamma né i suoi amici, così li hanno portati, uno dopo l’altro, in prigione. Quando è toccato alla mia mamma, suo fratello è stato molto coraggioso e ha chiesto di fare uno scambio e di andare lui al suo posto. Alla polizia non sembrava vero di lasciare andare quella mezza mocciosa di mia mamma e prendersi un uomo bello e forte come lo zio Fuad. La mamma, però, ha dovuto lasciare il villaggio: il nonno le diceva che quando la polizia ti mette gli occhi addosso non ti lascia più in pace e nessuno poteva saperlo meglio di lui.

Aveva sedici anni, la mamma, quando è andata ad Addis Abeba, e stava nascosta a casa di una famiglia a cucinare l’injera per tutti; in cambio loro le davano da mangiare e un letto per dormire. L’injera è un pane che sembra una spugna; per prepararlo ci vuole molto tempo. Dalle nostre parti lo mangiano tutti con un sugo molto piccante che ti fa bruciare tutta la bocca, ma nessuno se ne accorge perché siamo abituati: con il piccante è tutta una questione di abitudine, come per la mancanza di papà.

Quando c’è una festa anche qui a Oslo si fa l’injera, ma l’argomento preferito delle donne è che qui non viene come in Etiopia: una volta è colpa della farina di teff, una volta dell’acqua, una volta del clima; insomma, non c’è mai paragone. Io mangio piccante da quando sono piccolo e i miei amici rimangono a bocca aperta a vedere quanta polvere di berbere posso mettere su qualsiasi cibo senza farmi venire le lacrime agli occhi. Una volta ho vinto anche una scommessa, infatti, se loro ne mettono anche solo una micropuntina sul pane si sentono già male da svenire.

Comunque a mia mamma la vita in città non l’ha scoraggiata; per un po’ se ne è stata nascosta a lavorare e poi anche se il nonno non era d’accordo, si è iscritta pure lei all’Olf. Anche mio papà faceva parte dell’Olf e tutti e due si spostavano spesso per l’Etiopia per lavorare di nascosto, portare messaggi segreti, fare riunioni per organizzare il lavoro, aiutare di nascosto la gente oromo e altre cose così. E un bel giorno si sono incontrati.

A essere sincero non sono sicuro di aver mai capito bene a fondo che tipo di lavoro facevano. Ma una cosa è certa, perché me l’ha detta Kadiggia: se non ci fosse stato l’Olf, io non sarei qui a parlare con voi, dato che i miei genitori non sono nati nello stesso villaggio e non sono nemmeno un po’ parenti, e quindi se non si mettevano in testa tutti e due di fare qualcosa per cambiare le ingiustizie dell'Etiopia, non c'era modo di incontrarsi, di conoscersi e di sposarsi.

Ma i viaggi dei miei genitori non erano viaggi qualsiasi, soprattutto quando le cose si sono messe un po’ maluccio con la polizia e sono dovuti andare via dall’Etiopia: prima il papà, poi la mamma. Noi oromo, come gli altri etiopi, non possiamo viaggiare come ci pare sui treni e sugli aerei: quelli che comandano non ti fanno uscire dal paese, altrimenti, di sicuro, scapperebbero quasi tutti. Per andarsene, servono permessi speciali; è possibile averli solo con la corruzione, servono, cioè, molti soldi. Senza questi permessi, se la polizia ti trova, ti mette in prigione fino a non si sa quando, e poi ti rispedisce indietro. Un giorno il nonno ha pensato che era meglio far partire la mamma di nascosto: pensava che era più sicura in Sudan. Mio papà stava già lì da un po’. E così, quando aveva solo diciassette anni - cioè solo sei anni più di me oggi - mia mamma ha lasciato per sempre il suo villaggio e la sua casa e si è messa in viaggio da sola. Quando ci penso, mi vengono i brividi.

«Mamma, hai avuto paura?», le ho chiesto una volta.

E lei ha risposto: «all’inizio no, perché volevo raggiungere tuo papà, e quando una donna è innamorata, non capisce più niente»; e su questo non ho detto una parola perché sono cose di donne. Poi ha aggiunto: «sai, avevo già viaggiato tanto, ero abituata, e poi fino a Guba, che è la città sul confine, mi ha accompagnato lo zio».

«E poi?», ho chiesto.

«E poi sono stata nascosta in una casa con altre cinque persone: due donne e tre uomini».

«Ah, allora non eri da sola! Avete viaggiato in gruppo!», ho detto io che, come uno stupido, mi sentivo un po’ sollevato.

Mamma ha sorriso e ha fatto uno di quegli sguardi io e te siamo i migliori amici sulla faccia della terra e ha detto: «Tu non ti ricordi più niente, eh? In questi viaggi anche se si sta insieme a altri, ognuno si fa i fatti suoi. È così pericoloso che ognuno pensa prima di tutto a portare a casa la pelle. Delle persone che erano con me in quel viaggio non ricordo nemmeno un nome, anche se siamo stati tanti giorni insieme».

Quando ho viaggiato con la mamma, non l’ho persa di vista un attimo, si potrebbe dire che ho respirato con il suo respiro. Forse per i parenti e gli amici molto cari non vale questo discorso che “ognuno si fa i fatti suoi”.

Lei ha continuato: «In quei momenti si sta soprattutto in silenzio, nessuno parla con nessuno, si aspetta semplicemente la notte per partire. Si deve camminare nel buio, perché se la polizia ti trova sulla frontiera, ti mette in prigione. Si cammina nel buio e nel silenzio, ognuno con la sua paura».

E quella volta ho capito che in alcune situazioni avere paura o non avercela non fa nessuna differenza: tanto non puoi tornare indietro, non puoi dire: «Scusate, ho sbagliato», e andartene. Devi camminare, e basta.

Illustrazione di frontespizio di Guido Scarabottolo