[di Matteo Maculotti]

Dettaglio da un rotolo dipinto col motivo delle gru in volo e del sole nascente, simbolo di immortalità.

Riaperto nel 2019 dopo due anni di lavori di ristrutturazione, il Museo della Pace di Hiroshima accoglie ora i visitatori all’interno di un percorso espositivo volutamente claustrofobico, con pareti nere che rendono abbagliante il bianco delle fotografie, e che a maggior ragione in una giornata di sole come quella della mia visita, nel gennaio 2020, danno alla successione delle sale il carattere cupo e solenne di una discesa nelle tenebre. Il confronto con la Storia, in questo nuovo allestimento, è mediato da un’esperienza immersiva che accentra l’attenzione sulle memorie individuali delle persone coinvolte nella tragedia, senza però rinunciare a un più ampio inquadramento storiografico e ad approfondimenti tematici, e soprattutto rifuggendo un’eccessiva spettacolarizzazione.

Se dal punto di vista dei superstiti, come notò Tsuboi Sunao, le macabre statue che nei vecchi allestimenti raffiguravano le vittime non riflettevano in alcun modo la realtà del disastro, dando piuttosto l’impressione di una serie di pupazzi, il fattore essenziale del complesso equilibrio ottenuto tra Storia e memoria, distacco e partecipazione, risiede ora in una più accurata valorizzazione dei documenti. Da un lato, nessuna riproduzione artificiale può eguagliare la visione di una fotografia d’epoca, per non parlare degli oggetti rinvenuti e dei resti bruciati degli abiti; dall’altro, è importante che queste testimonianze trovino nelle sale del museo un contesto che sia il più adeguato possibile alla trasmissione di un’esperienza non soltanto istruttiva e coinvolgente, ma formativa nel senso più profondo del termine.

La storiografia è solita distinguere i documenti dai monumenti, ovvero le testimonianze involontarie da quelle lasciate intenzionalmente ai posteri. Nel caso di Hiroshima, però, il più eccezionale documento storico, ovvero il grande edificio rimasto intatto fra le macerie in prossimità dell’ipocentro dell’esplosione, è diventato il suo monumento più rappresentativo, continuamente restaurato per mantenere l’aspetto che aveva quel giorno. Non si è trattato di una questione priva di controversie, ed è comprensibile che una parte della popolazione preferisse demolire quelle rovine nell’illusione di poter rimuovere con esse il legame con un passato traumatico e doloroso, ma alla fine ha prevalso la volontà di trasformarle in un simbolo che oggi, in una città completamente ricostruita, sembra proteggere ed essere protetto da un’invisibile soglia spazio-temporale. Come il più sacro dei monumenti, il Memoriale della Pace non si può visitare, ma soltanto osservare da lontano oltre una recinzione, ed è un documento esemplare della possibilità di elaborare in senso costruttivo anche l’esperienza più terribile, riassunta in un’immagine che parla al contempo di rovina e resistenza, morte e rinascita.

Numerosi sono i monumenti che a Hiroshima rispecchiano questa tensione. Uno dei meno appariscenti, talmente semplice che rischia di passare inosservato, si trova fra il Memoriale della Pace e il ponte Aioi, e commemora l’opera di Suzuki Miekichi (1882-1936), pioniere della letteratura per l’infanzia giapponese ricordato soprattutto come fondatore della rivista Akai tori (“Uccello rosso”), che diresse dal 1918 fino alla morte. Non è un monumento direttamente legato alla tragedia di Hiroshima, ma riflette molto bene l’evocazione di un’eredità trasmessa di generazione in generazione: ciò che l’opera dello scrittore ha rappresentato in una determinata epoca storica, in questo contesto, è meno importante della scelta di accostare la sua figura a quella dei suoi lettori.

Il vuoto è un elemento essenziale, e risalta nella distanza tra le due lastre, nel dislivello di altezza che le separa ulteriormente e nello spazio libero ritagliato accanto ai bambini, seduti ai margini come per far posto a una presenza invisibile. Lo spazio vuoto allude all’assenza, ma è anche l’aria dove volano gli uccelli posati sia sul busto dell’uomo, sia sulle statue dei bambini, mediatori fra passato e futuro come le parole di Suzuki Miekichi lo sono state fra una generazione e le successive. L’iscrizione scolpita sul monumento riprende una sua frase: «Continuerò per sempre a sognare, come da bambino, e così soffrirò solo un po’».

Oltre a essere i protagonisti di un incubo intollerabile e impossibile da dimenticare, tangibile nelle migliaia di fotografie che registrano le loro vite ingiustamente perdute, i bambini di Hiroshima sono portatori di un appello di speranza che si propaga sia nel silenzio delle sale del Museo, sia sulle strade altrettanto silenziose attorno al Memoriale. Una delle storie più commoventi è quella di Sasaki Sadako, una bambina che a due anni sopravvisse alla bomba, e che dieci anni dopo, quando le venne diagnosticata una grave forma di leucemia conseguente alle radiazioni, provò a mettere in pratica uno speciale rito propiziatorio. Ispirandosi a un’antica leggenda, secondo la quale chi fosse riuscito a creare mille orizuru (origami a forma di gru) avrebbe potuto esprimere un desiderio, Sadako cominciò a mettersi all’opera, impiegando qualsiasi pezzo di carta a sua disposizione. Alcune versioni della vicenda narrano che riuscì a raggiungere o addirittura superare la quota che si era prefissata, altre che furono i suoi amici a creare le poche centinaia di gru rimanenti da seppellire assieme alla bambina, ma più importante di questo conteggio è una considerazione ulteriore. A quanto pare, Sadako proseguì il rito nonostante l’evidenza della malattia le desse la certezza che non sarebbe sopravvissuta: più che una preghiera per la propria guarigione, le sue parole e i suoi gesti avevano innalzato un’offerta votiva impersonale, rivolta al mondo e al futuro.

Un dettaglio da una delle opere di Kayama Matazo, col motivo delle mille gru.

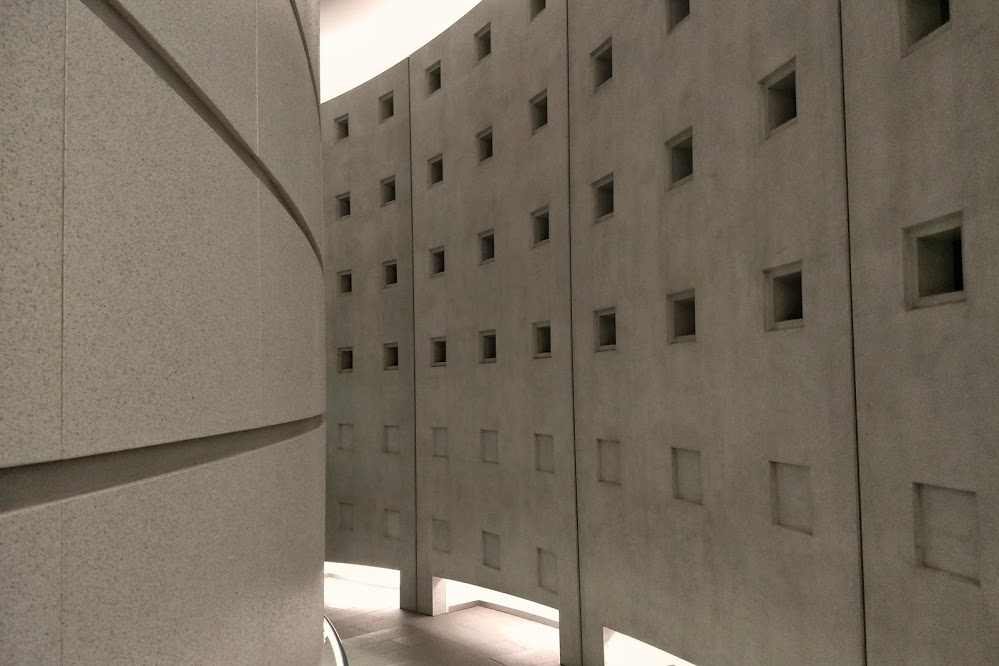

Il corridoio dell’Hiroshima National Peace Memorial Hall, progettato dall’architetto Tange Kenzō e inaugurato nel 2002.

Immagino le gru di carta tra le mani di Sadako, e mi viene da pensare che la bambina stesse creando qualcosa di simile a un monumento. Secondo una tradizione buddhista diffusa in Giappone, gli spiriti dei bambini abitano un limbo situato sulle rive del Fiume della Morte (Sai no Kawara) e passano il tempo a impilare pietre cercando di costruire torri per raggiungere il paradiso, costantemente abbattute dal vento e dalle fiamme infernali. In alcune versioni le intemperie sono impersonate dagli oni, i demoni del folklore giapponese. Per mettersi al riparo da queste creature che li terrorizzano, i piccoli corrono allora da Jizō, protettore dei defunti e in particolare dei bambini, che li accoglie tra le sue braccia e li nasconde sotto la sua veste. «Arcaici, misteriosi ma inesplicabilmente toccanti», nelle parole di Lafcadio Hearn, sono i volti infantili dei Jizō di pietra onnipresenti nei cimiteri giapponesi, sculture apotropaiche spesso radunate in gruppi da sei, come sei, nella cosmologia buddhista, sono i mondi in cui è possibile rinascere. E lo stesso sorriso del Buddha, nelle sculture che lo ritraggono addormentato, ricorda a Hearn il volto sereno e sognante di un bambino che dorme (“Jizō”, in Glimpses of Unfamiliar Japan, 1894).

Le antiche tradizioni taoiste, che hanno lasciato tracce abbondanti anche nell’immaginario fiabesco giapponese, considerano la gru un animale simbolo dell’immortalità, e associano il volo degli uccelli a quello degli spiriti dei defunti. In un racconto da annoverare tra i capolavori della letteratura per l’infanzia moderna, Una notte sul treno della Via Lattea (1934), Miyazawa Kenji (1896-1933) narra di un viaggio nell’aldilà lungo un altro fiume oltremondano circondato dalle costellazioni della galassia, a bordo di quella che sembra in tutto e per tutto la versione in scala reale di un treno giocattolo. Delle tante visioni a cui assistono i due bambini protagonisti, alcune delle più memorabili riguardano degli uccelli celestiali, catturati da un cacciatore che viaggia sul loro stesso vagone. Il volo degli uccelli tra le praterie cosmiche è descritto come una danza e una nevicata, mentre gli esemplari raccolti in un involto sono «un po’ appiattiti e con le zampe nere contratte, allineati come in un bassorilievo», con palpebre chiuse «a forma di luna crescente» che i bambini accarezzano piano: impossibile non pensare a tanti piccoli origami impilati con cura.

Fotogramma dal film animato tratto da Una notte sul treno della Via Lattea.

Gli uccelli raccolti dal cacciatore sono inoltre «di una bianchezza immacolata, radiosi come la Croce del Nord» che i bambini osservano all’inizio del viaggio, e che assieme alla costellazione della Croce del Sud, la penultima fermata del loro tragitto oltremondano, rappresenta uno dei più espliciti simboli cristiani di una storia essenzialmente ispirata ai valori buddhisti, ma aperta a un sincretismo che abbraccia il pensiero religioso, le arti, la scienza e la tecnica. Trasfigurato dallo sguardo infantile, l’universo oltremondano descritto da Kenji redime lo spirito dai legami predatori e dai rapporti di potere tipici del mondo sensibile, evocando un orizzonte di compassione e di ricerca della felicità intesa come bene comune, fondato sul riconoscimento dell’interdipendenza che unisce ogni essere vivente. «Nessuno di noi può sapere cos’è la felicità. Però se camminiamo sulla strada giusta, non importa se saliamo verso la vetta o scendiamo, anche l’esperienza più crudele ci avvicina di un passo alla felicità» confida ai bambini un altro passeggero del treno, il guardiano del faro, in coincidenza di uno dei passaggi più sofferti del romanzo, ispirato alla tragica vicenda del Titanic.

Miyazawa Kenji morì troppo giovane per poter assistere all’inaugurazione del Monumento ai bambini di Hiroshima, avvenuta il 5 maggio 1958, in occasione del Kodomo no hi (“giorno dei bambini”), ma sono sicuro che avrebbe apprezzato la scelta di un’enorme gru che innalzata sulle braccia della bambina somiglia da lontano a una croce, oltre all’idea di affiancare al lavoro dello scultore Kikuchi Kazuo, all’epoca professore alla Tokyo University of Fine Arts and Music, quello dello scienziato Yukawa Hideki, premio Nobel per la fisica. Accarezzata dal vento, la gru d’oro donata da quest’ultimo e appesa sotto la struttura di pietra risuona come un carillon. Una melodia dolce e quasi impercettibile, e per chiunque abbia letto Una notte sul treno della Via Lattea una suggestione che ricorda il canto delle gru celestiali e le tante sinfonie cristalline che riecheggiano tra le stelle.

Soltanto sei anni prima, al termine dell’occupazione americana, poté essere costruito il principale monumento commemorativo di Hiroshima, un cenotafio protetto da un arco in cemento armato progettato da Tange Kenzō prendendo a modello le antiche tombe a tumulo dell’epoca Kofun (III-VII secolo). «Riposate in pace, perché non ripeteremo questi errori» recitano gli ideogrammi incisi sul cenotafio. Una formulazione che suona particolarmente ellittica, come nota Florian Coulmas in Hiroshima: Storia e memoria dell’olocausto atomico, dal momento che non consente di capire chi parla, e che per la sua indeterminatezza potrebbe anzi essere resa più fedelmente come: «Riposate in pace, perché questi errori non si ripeteranno».

Il cenotafio per le vittime di Hiroshima, progettato dall’architetto Tange Kenzō e inaugurato nel 1952.

Ma di quali errori si tratta: dei bombardamenti americani, oppure dei crimini di guerra giapponesi? Questa ambiguità che avvolge la memoria nel silenzio per trasformarla in appello condiviso, al netto delle controversie di chi avrebbe preferito una condanna più risoluta, è un limbo nel quale i bambini di Hiroshima diventano i figli e i padri dell’umanità, fratelli come Abele e Caino nel deserto in cui Borges immagina che si incontrino dopo l’assassinio, in un frammento intitolato semplicemente Leggenda e raccolto in Elogio dell’ombra:

Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca chiese che gli fosse perdonato il suo delitto.

Abele rispose:

«Tu hai ucciso me, o io ho ucciso te? Non ricordo più; stiamo qui insieme come prima.»

«Ora so che mi hai perdonato davvero» disse Caino, «perché dimenticare è perdonare. Anch’io cercherò di dimenticare.»

Abele disse lentamente:

«È così. Finché dura il rimorso dura la colpa.»

In un giorno di sole, dopo aver attraversato le sale buie del Museo, un’emozione indefinibile mi accompagna all’aria aperta tra il Monumento ai bambini e gli altri monumenti del parco, circondati da magnifici alberi. Raggiungo infine il santuario Shirakami, a poche decine di metri dal Memoriale della Pace. Pare che questo santuario, risalente al XVI secolo e ricostruito dopo il bombardamento, prenda il nome dall’antica usanza di apporre segnali di carta bianca sugli scogli, per scongiurare i naufragi delle navi (shira significa “bianco”, mentre kami può indicare sia la carta che la divinità). Dei canfori che ombreggiano il giardino, invece, si racconta che il 6 agosto 1945 «gli alberi furono bruciati, ma le radici sono sopravvissute».