In attesa di tempi migliori, festeggiamo il penultimo martedì dedicato ai dieci anni della collana Gli Anni in tasca con un libro scanzonato, pieno di umorismo e arguzia: In colonia di Janna Carioli, che rievoca una istituzione vacanziera del tempo andato di cui i bambini erano incolpevoli e pazientissime vittime. E siccome questo libro ha l'effetto rigenerante di migliorare l'umore, vi proponiamo ben due capitoli, che ve lo meritate, cari lettori. Buona lettura!

Prima della partenza

Un mese prima della partenza per la colonia bisognava fare “la visita”.

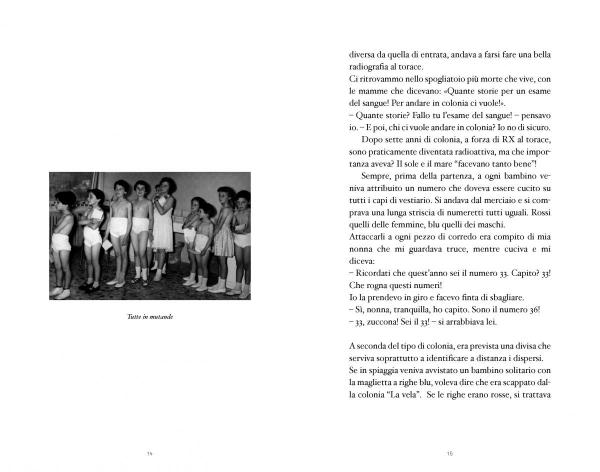

Ci trovammo in venti bambine, tutte in mutande di cotone bianco, tutte a petto nudo e tutte in fila, davanti alla porta dell’ambulatorio della mutua.

Dalla stanza uscivano degli strilli che facevano paura.

Noi ci guardavamo sempre più preoccupate e sempre più zitte, a mano a mano che una alla volta si entrava e il tempo passava.

Chiesi a mia mamma perché quelle che entravano in quella stanza non uscivano più.

Il suo generico incoraggiamento: «Vedrai che non è niente», non fece che aumentare il mio senso di allarme.

Ogni tanto, qualcuna di noi si aggrappava allo stipite della porta e veniva portata dentro a viva forza. E gli strilli ricominciavano.

Mia madre tentò la carta delle blandizie:

- Tu sì che sei coraggiosa! Non hai mica paura di queste cose. Non piangi mica come le altre!

Ma di che accidenti di cose stava parlando? E che diavolo succedeva in quella stanza?

Succedeva che dentro l’ambulatorio facevano l’esame del sangue, poi, ogni bambina, passando da una porta diversa da quella di entrata, andava a farsi fare una bella radiografia al torace.

Ci ritrovammo nello spogliatoio più morte che vive, con le mamme che dicevano: «Quante storie per un esame del sangue! Per andare in colonia ci vuole!».

- Quante storie? Fallo tu l’esame del sangue! - pensavo io. - E poi, chi ci vuole andare in colonia? Io no di sicuro.

Dopo sette anni di colonia, a forza di RX al torace, sono praticamente diventata radioattiva, ma che importanza aveva? Il sole e il mare “facevano tanto bene”!

Sempre prima della partenza, a ogni bambino veniva attribuito un numero che doveva essere cucito su tutti i capi di vestiario. Si andava dal merciaio e si comprava una lunga striscia di numeretti tutti uguali. Rossi quelli delle femmine, blu quelli dei maschi.

Attaccarli a ogni pezzo di corredo era compito di mia nonna che mi guardava truce, mentre cuciva e mi diceva:

- Ricordati che quest’anno sei il numero 33. Capito? 33! Che rogna questi numeri!

Io la prendevo in giro e facevo finta di sbagliare.

- Sì, nonna, tranquilla, ho capito. Sono il numero 36!

- 33, zuccona! Sei il 33! – si arrabbiava lei.

A seconda del tipo di colonia, era prevista una divisa che serviva soprattutto a identificare a distanza i dispersi.

Se in spiaggia veniva avvistato un bambino solitario con la maglietta a righe blu, voleva dire che era scappato dalla colonia “La vela”. Se le righe erano rosse, si trattava di un fuggiasco della colonia dei ferrovieri. Se aveva il grembiule a quadretti, proveniva da quella del CIF, se aveva i sandali da frate, era delle suore, e se indossava il pagliaccetto, era un disperato della colonia del Comune.

Quello che odiavo di più era, appunto, il “pagliaccetto”: una specie di pantaloncino a sbuffo con pettorina e bretelle, (modello unico per maschi e femmine), con bottoni in vita ed elastici sotto il sedere, studiato apposta per ritardare la possibilità di tirarsi giù le mutande e fare pipì in fretta. Con l’impiccio delle bretelle e dei bottoni erano più le volte che me la facevo sotto.

I sandali di gomma non esistevano ancora e per andare in spiaggia, avevamo gli zoccoli di legno. Quando settecento bambini, in rigorosa fila per due, uscivano dal cancello per raggiungere la spiaggia, si alzava un rumore e un polverone da carica dei bisonti.

Per tutti, maschi e femmine, era obbligatorio portare il berrettino di tela bianca con l’aletta che dopo la prima lavata perdeva l’amido e diventava una specie di uovo fritto che pendeva sugli occhi.

In quelle vecchie colonie ci doveva essere qualche bambino del Sol Levante infiltrato perché, ancora oggi, un sacco di turisti giapponesi arrivano in Italia con quel cappellino.

In valigia venivano anche infilate quattro cartoline postali (una per ogni settimana), su cui scrivere “Sto bene” prima di spedire, perché tanto non si poteva dire altro. Le vigilatrici stavano attentissime a quello che noi bambini comunicavamo a casa. Infatti, si poteva scegliere fra: “Sto bene”, “Sto molto bene”, “Sto benissimo”.

Preparare il bagaglio era l’unica cosa che mi piaceva di quell’avventura. Cominciavo una settimana prima a sistemare mutande e calzini. Spostavo, sistemavo, piegavo… era un po’ come giocare alle bambole.

Le mamme, prima di partire, dentro la sacchetta che conteneva il fazzoletto e la merenda per il viaggio, mettevano anche un quadratino di gelatina zuccherata alla frutta. Era il RIM, “il dolce purgante che regola l'organismo”.

Teoricamente, era solamente una precauzione: avremmo dovuto mangiarlo solo se, una volta arrivati in colonia, il cambio di aria/cibo/orari, ci avesse bloccato l’intestino, ma quella specie di caramella gommosa e dolce era per tutti un’attrazione fatale e immancabilmente ce la mangiavamo durante il viaggio.

Il risultato era che il giorno dopo l’arrivo, c’erano 700 bambini con la cacarella.

La partenza prevedeva i saluti delle mamme (i papà, in genere, erano esentati dall’accompagnamento) e le lacrime nostre. Ci sembrava di partire per la guerra.

Sulla corriera, mia mamma mi mise a sedere vicino a Roberta, la mia vicina di casa che aveva due anni più di me e alle spalle altrettanti anni di colonia.

Era l’unica che non piangeva.

La raccomandazione perentoria che mia madre le fece, fu: «Dalle un’occhiata».

Il viaggio mi sembrò lunghissimo

Roberta, accanto a me, canticchiò per tutto il tempo una specie di canzone da caserma: «Do do do, domani vado a casa… re re re respiro l’aria pura…».

E io cominciai a contare quanti giorni mancavano al ritorno.

La prima volta

Quando la corriera ci scodellò davanti alla colonia, ai miei occhi di seienne sembrò gigantesca.

E lo era.

In puro stile fascista, era un casermone che aveva la forma di una nave di cemento a tre piani con tanto di torretta di comando, sulla quale sventolava la bandiera tricolore.

Persa in mezzo ad altri 699 bambini mi sentivo una formica.

Al microfono, una voce sconosciuta diede un ordine:

- Maschi di qua e femmine di là!

Il formicaio si aprì come il Mar Rosso e ci trovammo divisi: fratelli da sorelle, amici da amiche.

- Le bambine dai sei agli otto anni di qua, quelle dagli otto ai dieci, di là!

Io che non capivo bene dove fossero i “di qua e di là” stavo attaccata a Roberta come una patella e mi dissi che l’avrei seguita, anche se avessi dovuto dichiarare di avere novant’anni.

- Tutti in fila per due!

Le suore col cappellone bianco dalle ali svolazzanti, cercarono di comporre delle file approssimative.

- Prima squadra… dentro!

Eravamo la prima squadra? Boh? E di chi era quella voce che dava ordini?

Siccome le bambine davanti a me avevano cominciato a camminare, le seguii.

La prima iniziazione fu la conquista del letto nelle enormi camerate da venti. Da veterana, Roberta sapeva quali occupare e ne arraffò uno anche per me, vicino alla porta e più lontano possibile da uno strano gazebo con le tende bianche che si trovava in mezzo alla stanzona.

La prima sera scoprii a cosa serviva.

Quando arrivò l’ora di dormire, le luci della camerata si spensero e il baldacchino s’illuminò di un incerto chiarore giallognolo.

L’ombra scura di un avvoltoio con le ali spiegate si alzò contro il telo della tenda.

Io e le altre bambine, rannicchiate sotto le coperte, guardavamo con gli occhi sbarrati quell’apparizione inquietante, dentro la gabbia bianca.

C’erano i mostri in colonia! Un drago volante! Un fantasma!

- Quella è la suora che si spoglia. Lei dorme lì dentro.

Una voce risuonò squillante nella camerata, seguita dalla risata liberatoria di tutte.

Un ringhioso Stttttt partì dal gazebo e la luminescenza gialla si spense.

Rimanemmo a lungo a commentare a bassa voce, fra noi, la strana apparizione.

- La suora, sotto il cappellone avrà i capelli lunghi o corti?

- Forse ha le trecce…

- O magari è pelata…

- O ha i capelli a spazzola…

E giù a ridere.

Scoprii presto perché Roberta si era fiondata sui letti in prossimità della porta: erano quelli più vicini ai gabinetti.

Andare in bagno di notte, per me rappresentava sempre una prova di coraggio. Bisognava uscire dalla camerata e percorrere un lunghissimo corridoio in penombra. Le porte dei servizi che s’intravedevano in fondo, mi sembravano bocche spalancate pronte a ingoiarmi. Io trattenevo la pipì fino all’inverosimile, pur di non dover affrontare il buio.

Quando proprio non ce la facevo più, mi alzavo e mi avventuravo di corsa in quella minacciosa oscurità, tenendomi più rasente al muro possibile. Poi mi sedevo sul gabinetto e, finalmente, con grande sollievo, “la mollavo”.

Peccato che una mattina mi accorsi di essermi solo sognata di alzarmi e correre in bagno. In pratica l’avevo fatta a letto. Autodifesa dei sogni.

Terrorizzata, rimasi accucciata sotto le coperte con gli occhi chiusi. Avevo già avuto occasione di vedere cosa succedeva quando qualcuna faceva pipì a letto. Veniva lasciata in mezzo alla camerata, bagnata e tremante, mentre la suora strillava all’inserviente di cambiare le lenzuola «di quella pisciona!».

Tutte le altre bambine attorno a me si erano già alzate e stavano sciamando verso i bagni, mentre io fingevo di dormire.

Roberta mi scosse una spalla.

- Ehi, sveglia!

Io mi misi a piangere senza dire niente e lei capì. Si guardò attorno. Eravamo rimaste le sole ancora in camerata.

- Mettiti delle mutande asciutte. Sbrigati.

Veloce come una saetta, fece una cosa incredibile. Tolse il lenzuolo fradicio e corse a stenderlo alla meglio su un altro letto, acchiappando al volo quello asciutto. Poi tornò da me, girò il materasso mettendo la parte bagnata in basso e ricompose la mia cuccia. Il tutto mentre io singhiozzavo in silenzio, cambiandomi le mutande.

- Piantala di fare la lagna - sibilò. - Andiamo a lavarci. E guai a te se fai la spia.

Poco dopo una bambina “pisciona” veniva sgridata al posto mio.

Io tremavo dentro dalla paura che mi scoprissero, mentre Roberta mi guardava con gli occhi furbi. Non mi passò neanche per l’anticamera del cervello di farmi avanti e dire che ero stata io.