In questo articolo Elena Iodice racconta tre mostre che sono state allestite a Cagliari per il Festival Tuttestorie 2023, Chi c'è c'è. Racconti, visioni e libri di famiglie. Le mostre sono A facc'e pari. Ritratti di Daniela Zedda, su progetto di Elena Iodice, Mauro Luccarini e Manuela Fiori; Don't say cheese, progettata da Elena Iodice in collaborazione con Nadia Paddeu; e Ritratti a metà, progettata da Marcella Marraro in collaborazione con Progetto Outsiders.

[di Elena Iodice]

Il ritratto è per me ricerca e contatto

Osservo, parlo, aspetto. Aspetto il momento in cui la persona si smaschera, si mostra nella sua vera essenza. Così nasce il mio racconto, più vicino all’animo che all’estetica.

In un tempo sospeso, viviamo un breve e intenso periodo di conoscenza profonda, quasi di intimità, certamente di reciproca fiducia. Le nostre due vite si incrociano e trovano sintonia. Da qui nasce lo scatto, un meraviglioso dono reciproco. Ecco perché non esistono ritratti rubati. Perché rubare non è donare.

Dall’intervista a Daniela Zedda pubblicata su I 5 sensi dell’arte, Videolina

Il 28 maggio moriva Daniela Zedda.

Daniela era una fotografa: aveva iniziato a scattare, raccontava, per non essere fotografata. Ma in quella posizione nascosta dietro all’obiettivo aveva imparato a rappresentare il mondo, fotografando artisti, musicisti, scrittori, poeti, svelandone il lato più intimo che lei cocciutamente cercava, fino a quando lo scatto che aveva intravisto nella sua mente finalmente si palesava.

Per diciassette anni Daniela è stata la fotografa del Festival Tuttestorie. Ma, soprattutto, per me, Daniela era un’amica.

Quando è morta, io e Manù Fiori avevamo già cominciato a immaginare gli allestimenti della nuova edizione del festival dedicata alle famiglie e buona parte dei laboratori a essi collegati.

Il banner di Tuttestorie 23, disegno di Ignazio Fulghesu

Mesi prima avevo progettato il mio, che si sarebbe dovuto tenere accanto alla mostra principale e Manù aveva espresso la sua approvazione. Volevo creare una galleria degli antenati, come quelle che si vedono lungo gli scaloni delle magioni inglesi, ma fatta di ritagli e di colore. Tutto bene, insomma. Quest’anno eravamo quasi in anticipo.

Ma la morte di un’amica cambia tutto. Arriva come un tornado e scompagina le carte.

Qualche giorno dopo quel 28 maggio ci siamo sentite. Non abbiamo neppure avuto bisogno di parlarne. Tutto quello che avevamo fatto fino a quel momento non aveva più senso. Si era svuotato di fronte a quel grande dolore che aveva travolto le nostre vite.

Ero sul divano di casa quando Manù mi ha detto: “Non possiamo fare finta che questa cosa non sia accaduta. Al Festival, Dani deve esserci”. E allora abbiamo eliminato i files, gli appunti, le prove e siamo ripartite da zero.

Innanzitutto, c’era da rimettere mano alla mostra che di quell’evocazione avrebbe costituito il momento centrale. Come raccontare Daniela? Come farlo senza tradirne il ricordo, senza cadere in una cerimonia mesta che lei sicuramente non avrebbe voluto? Avrebbe voluto parlassimo delle sue foto, non di lei. O meglio, di lei, attraverso le sue foto.

Allora abbiamo ripensato a quelle bolle magiche del festival, quei momenti in cui Daniela si ritrovava a facc’e pari con l’ospite di turno da fotografare. E assieme passeggiavano per l’Exma a caccia dello scenario giusto e dell’oggetto con cui costruire una composizione fatta di sguardi e luci, in cui tutto diventava parte di un gioco serissimo.

Dei tanti ritratti, dopo una certosina cernita basata su misure geometriche e rapporti visivi, ne abbiamo selezionati trenta. E li abbiamo alternati a specchi che rifrangono e riflettono le immagini in ogni direzione, anche quelle impensate, in un caleidoscopio di presenze che riempiono lo spazio. E ancora barbe, baffi, occhiali e parrucche calamitate per travestire gli ospiti con lo stesso sguardo irriverente con cui Daniela osservava le cose.

Sala Puà, gli specchi, foto di Andrea Mengoni

Sala Puà, gli specchi, foto di Andrea Mengoni

Sala Puà, bambini in azione con gli oggetti, foto di Andrea Mengoni

Sala Puà, bambini in azione con gli oggetti, foto di Andrea Mangoni

Sala Puà, specchi e magneti

La mostra cominciava a prendere forma. Ci immaginavamo Daniela percorrere quegli spazi e riderne, divertita.

“Avete fatto ciò che Maria Lai si impose di fare prima del suo Legarsi alla montagna. Non una celebrazione per i morti, ma una festa per i vivi nel ricordo di lei, che viva era davvero”, mi ha scritto Gioia Marchegiani che ha il merito incancellabile di aver intrecciato la mia strada a quella di Daniela.

E ancora le parole di Marco Peri, ambasciatore di uno sguardo capace di andare oltre: “È una mostra in cui, per non piangere, si ride”.

Sala Puà, il gioco dei magneti

A quel punto, però, bisognava immaginare il resto. Come potevano gli altri spazi entrare in relazione con questo, confrontarsi con questa assenza-presenza così forte? Ci siamo date tempo: ci sono stati momenti in cui i molti dubbi impedivano la durata di ogni ipotesi.

Poi, un giorno, ho avuto un guizzo. Avrei potuto scrivere che ho avuto una visione, ma suonerebbe esagerato e toglierebbe al processo che da lì si è generato la fatica a cui esso ci ha costrette. Quell’intuizione partiva dalla fotografia.

Per mesi, io e Daniela ci siamo scambiate messaggi surreali. Io le facevo foto che poi ritoccavo malamente con Photoshop. Aggiungevo lustrini, colori, trasformavo i suoi scatti in orridi pastiches pop. Lei mi diceva che ero la morte della fotografia e che le rovinavo in un attimo anni di onorata carriera. Ma rideva, Daniela, rideva a crepapelle dei miei orrendi montaggi.

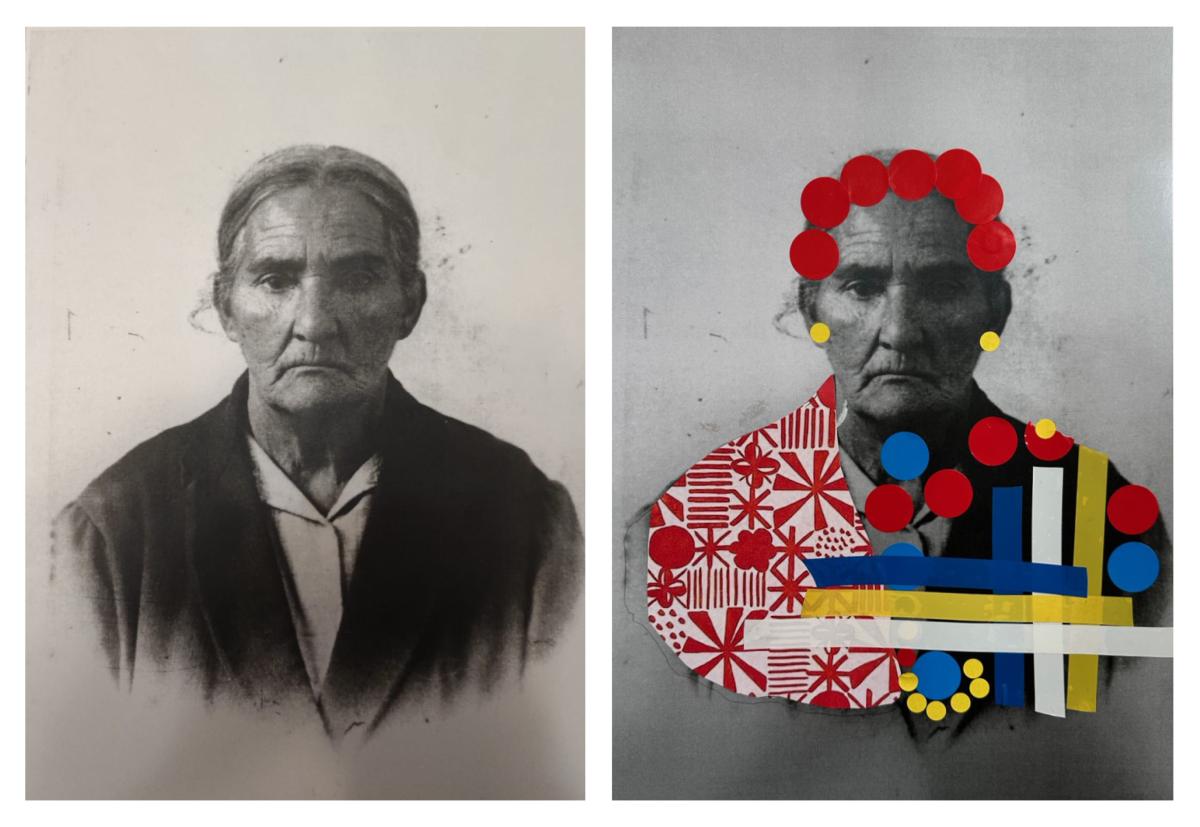

Immaginavo una foto in bianco nero. Una foto in posa come quelle che scattavano i fotografi nell’Ottocento, nascosti dietro a una tendina nera, posizionando i propri soggetti in composizioni serie e rigidissime .

Foto di famiglia, Giovanna Milanese

Poi ho visto il colore entrare a romperne la rigidità, instillare ironia, riportare vita. Sono tornata a casa di corsa, mi sono messa al computer; avevo bisogno di provare a me stessa che quella cosa poteva funzionare.

Ho preso la prima foto in posa che mi è venuta in mente, quella della comunione di mia figlia, e, esattamente come facevo nei miei scambi con Daniela, ho iniziato a giocare.

Seguivo le forme con il mouse e mi chiedevo come avrei potuto farlo a mano. La carta carbone poteva aiutare. I colori che applicavo potevano diventare carte colorate attaccate a collage. E poi bollini, adesivi, scotch. L’azione a computer si stava traducendo nella mia mente in una modalità da seguire con le mani.

Ho chiamato Manù in diretta: “Ascolta, io rivoluziono tutto, me lo permetti?”

“Vediamo…”

“Potremmo partire da foto in bianco e nero e giocare”.

“Funziona, mi piace.”

Prova generale di laboratorio

Non abbiamo avuto bisogno di molte parole per dirci quello che stava sotto quell’idea. Quel progetto ci faceva sorridere. Questo era il segno che aveva un senso. Perché chi ha avuto la fortuna di accompagnare Daniela in uno dei suoi sopralluoghi sa che con lei si rideva molto. Che aveva il dono immenso di cogliere il lato buffo delle cose, il dettaglio ironico, l’incongruenza, la sbavatura. E quando ho finito quella prima, urgentissima prova ho sentito che avrebbe riso dicendomi: “Ma come li hai conciati???”

Questo l’inizio. E se è vero che parte tutto da un lampo, è altrettanto vero che quell’inizio, da solo, non basta.

Nelle molte telefonate piene di dubbi che ne sono seguite, ci siamo dette che sarebbe stato bello lavorare sulle famiglie del Festival. Dei collaboratori, degli amici, degli ospiti, della gente comune che si sarebbe trovata a passare di là.

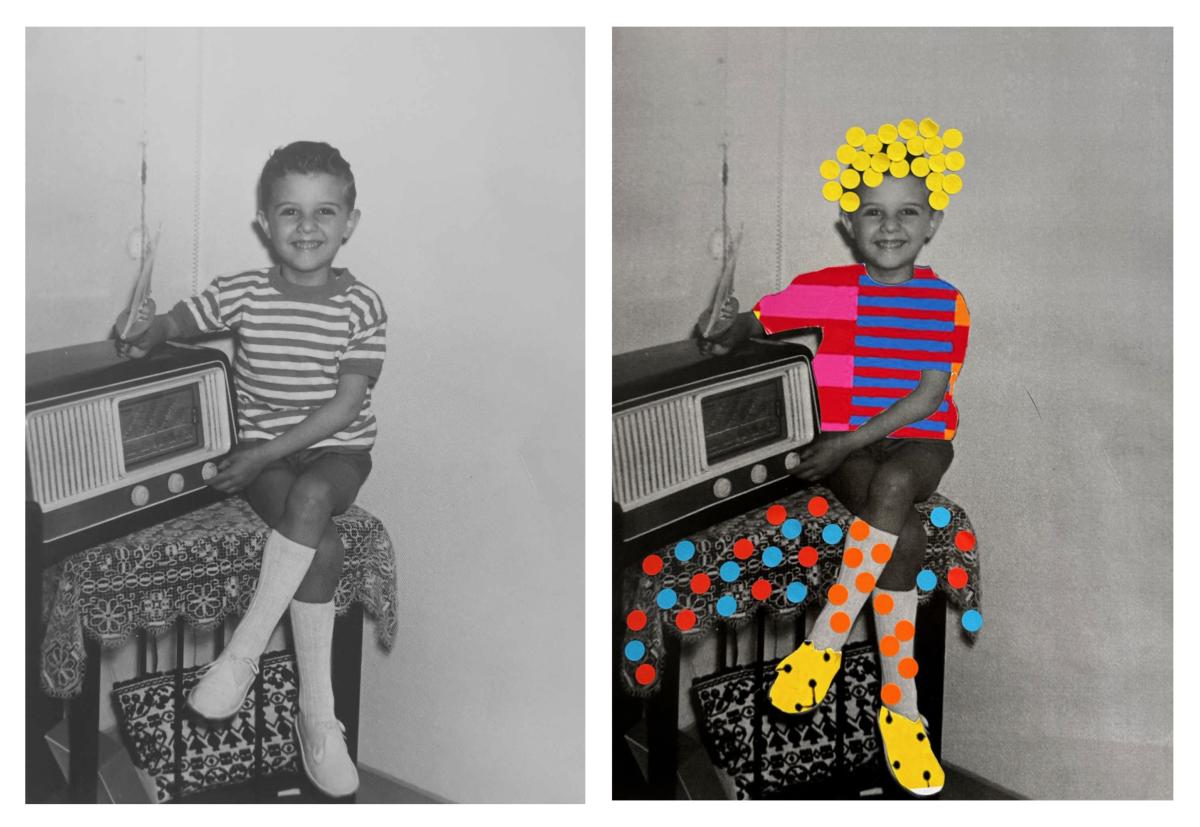

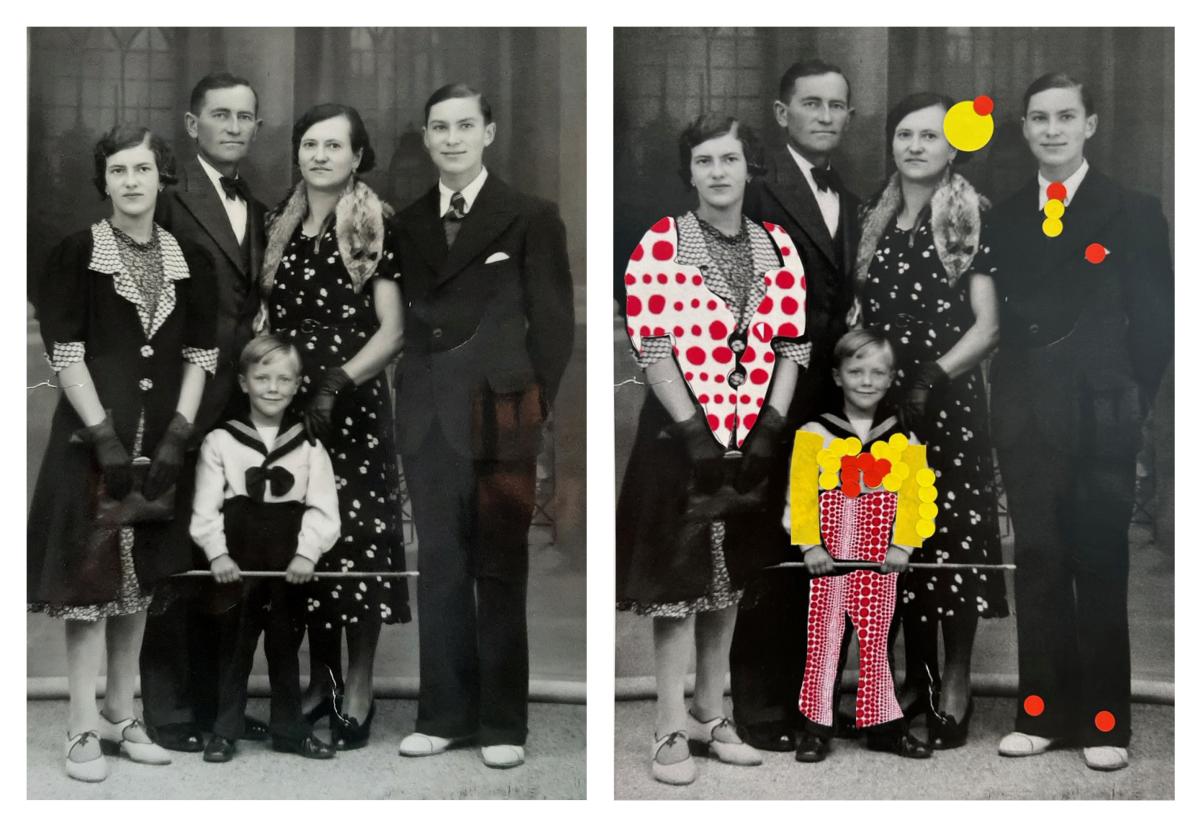

E così sono tornata in Sardegna e in un set improvvisato ai Giardini Fiori abbiamo cominciato a mettere in posa le famiglie che hanno deciso, per prime, di giocare con noi. A tutti abbiamo chiesto di entrare nella parte. Non erano selfies del XXI secolo ma tutti avrebbero dovuto posare, immaginandosi di essere davanti a quel fotografo compito dietro alla tendina nera di fine Ottocento.

Ritratti di famiglia ai Giardini Fiori

Ritratti di famiglia ai Giardini Fiori

La storia prosegue con mia cugina Francesca che mi ha mandato via whatsapp le foto della nostra famiglia. Non sapeva nulla del progetto che stavo seguendo, stava semplicemente riordinando uno scatolone passando a scanner tutti quei ritagli di vite lontane che spesso conserviamo senza troppo rigore.

Le foto dello scatolone di Francesca

Vedendo quelle foto mi sono detta che forse, avrei potuto usarle. E che magari anche altre persone, legate a me in qualche modo , potevano consegnarmi le immagini sfocate del proprio passato perché io potessi lavorarci assieme ai bambini e farle entrare nella mia, nella nostra Galleria degli antenati. Quindi ho scritto un post e ho affidato alla rete questa richiesta. Sapevo che qualcuno avrebbe risposto, ma mai mi sarei sognata il numero di foto che da lì a poco mi sarebbero arrivate. Centinaia. Centinaia di immagini e per ciascuna di esse un brandello di storia. Storie lontanissime, avventurose, dolorose e felici.

Ogni mail ricevuta, ogni messaggio contenevano una richiesta implicita. “Dai voce anche alla mia famiglia, porta anche noi.” Quasi 200 sono stati i ritratti di famiglia che ho infilato in valigia.

Foto di Sara

Ma il Festival stesso è delle famiglie, quelle di oggi, e non potevamo non immaginare che altre foto avrebbero potuto essere scattate, espresse, durante le giornate del Festival.

Abbiamo racimolato oggetti polverosi e installato un piccolo set ottocentesco: la carta da parati slavata, tre piante in vaso, un candelabro, due ritratti di antenati nelle loro cornici d’epoca.

Il setting ottocentesco, foto di Andrea Mangoni

A chi passava chiedevamo di regalarci il tempo di uno scatto. La raccomandazione era solo una: non sorridere, assumere una posa compita e serissima, fare finta di essere lì, in un ottobre lontano di una Cagliari ottocentesca. Il titolo del laboratorio invece è frutto sempre di un guizzo, ma stavolta di Manù: Don’t say cheese!.

Non sorridere, appunto, perché il colore, l’ironia, la vita l’avremmo, poi, messa noi.

Foto in stile al Festival, Nicoletta, alias zia Caterina, e Ignazio ed Ursula

Foto in stile al Festival: Lucia e la Famiglia Perra

Ho contato più di 500 bambini passati per quella sala. Le scuole, la mattina, in una turnazione precisa orchestrata dal buon Pierpaolo. E poi le famiglie e gli amici e le maestre il pomeriggio. Io e Nadia, che mi ha affiancato nella conduzione del laboratorio, abbiamo consumato migliaia di pallini, risme di fogli di carta su cui abbiamo collezione centinaia di pattern scelti con cura.

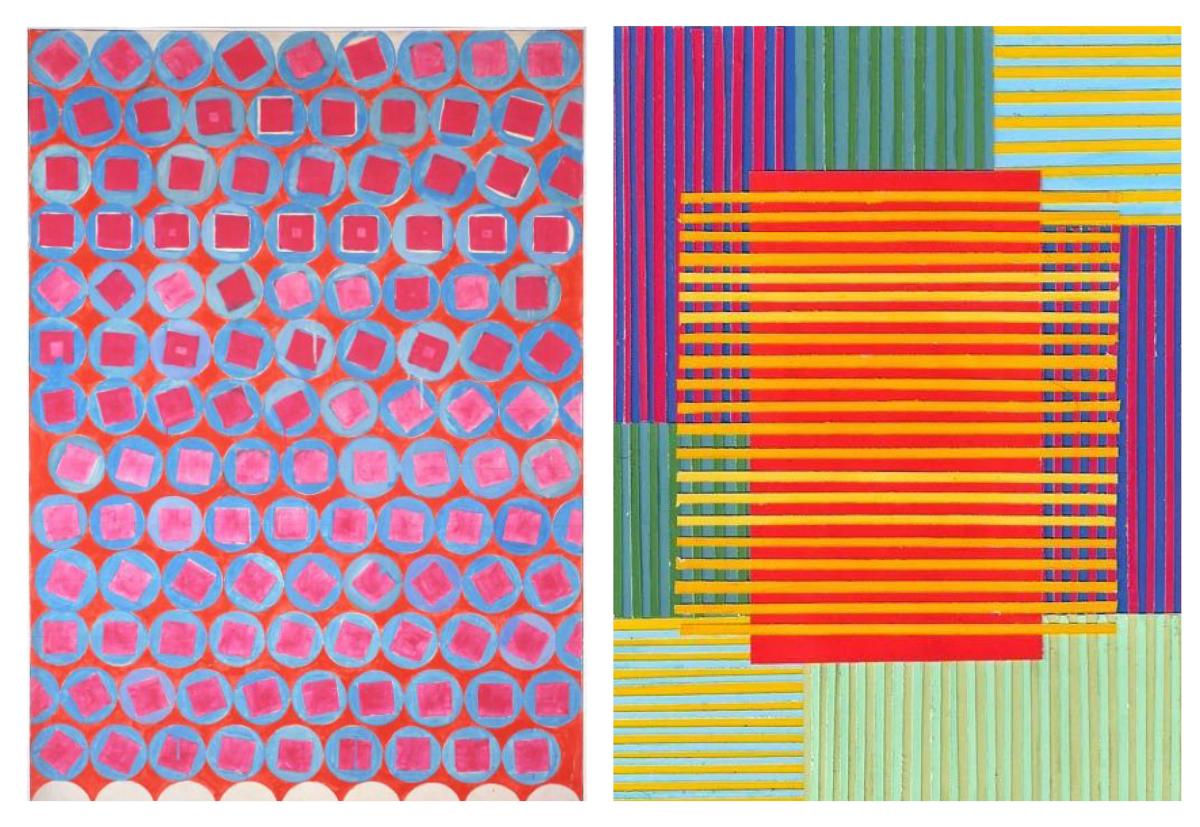

I pattern

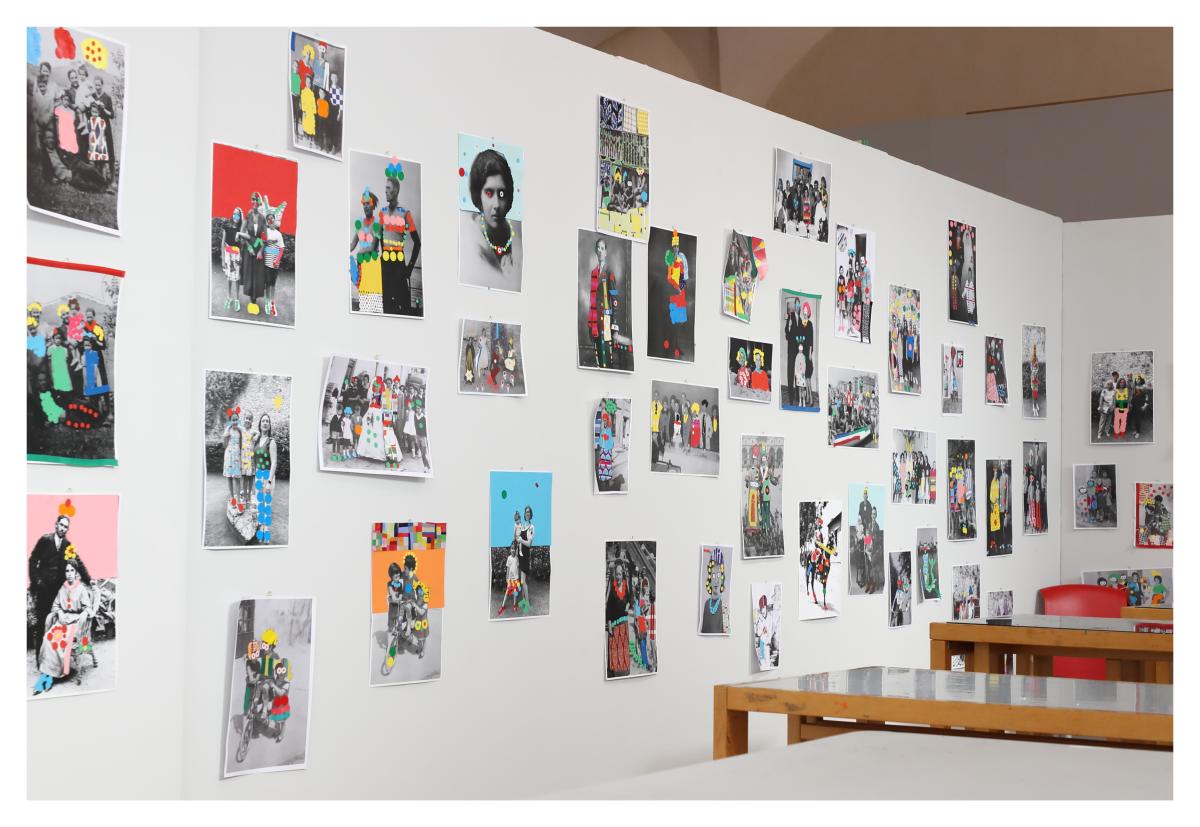

A ogni bambino una foto. Con i materiali messi a loro disposizione dovevano prima di tutto ascoltare l’immagine, scegliendo come sottolinearla col colore.

Lavori in corso, foto di Nadia Paddeu

Lavori in corso, foto di Nadia Paddeu

Un racconto non può essere onesto se tacesse gli sbagli, le imprecisioni che abbiamo dovuto, in corsa, aggiustare.

Lavorare in uno spazio aperto non permette di avere un controllo serrato su quanto sta avvenendo come quando si è in una sala appartata e tranquilla. Dare un blister di adesivi ad un bambino produce in questo un impulso incontrollabile ad impallinare qualsiasi cosa. Ma non volevamo che quell’azione fosse solo questo. Volevamo che quei ritratti potessero in qualche modo essere il frutto di un processo artistico, che soppesa, valuta, ragiona.

Abbiamo dovuto imparare, Nadia e io, a guidare i gesti dei bambini anche in quella felice baraonda.

Abbiamo chiesto di iniziare usando solo due colori. Gli adesivi rafforza buco sono diventati occhiali, quelli gialli boccoli di folte parrucche. A quelle prime macchie iniziali avremmo poi aggiunto ritagli di carte colorate, sagomate con la carta carbone esattamente sulla foto di fondo e poi, su questa, incollate. Ai più audaci la possibilità di procedere a mano libera.

Un laboratorio non è un passatempo. È uno spazio in cui le regole che si conoscono possono essere scardinate e ricomposte. È il momento per capire che no, i pallini su tutto non vanno bene, che forse un cappello lo si può disegnare in altro modo, che i colori non è vero che stanno sempre bene l’uno accanto all’altro. Che devono cantare.

Abbiamo dovuto imparare, noi per prime, a guidare i gesti perché quei ritratti che si generavano fossero opere degne di stare in quel luogo.

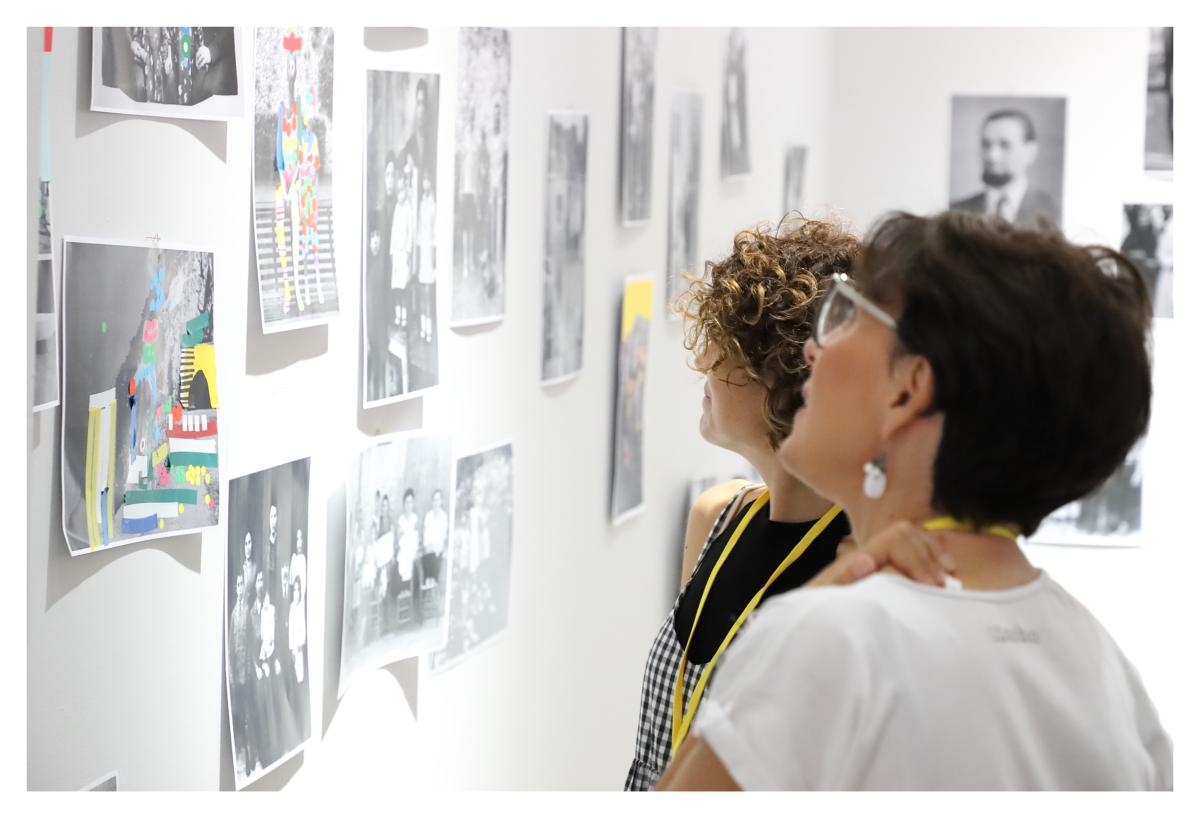

Foto della Galleria degli antenati ad allestimento finito

Galleria degli antenati, foto di Andrea Mangoni

Galleria degli antenati, foto di Andrea Mangoni

Qui il racconto del laboratorio che ho immaginato potrebbe concludersi.

Ma se c’è una cosa che appare chiara, oggi, a distanza, è che esso non sia stato che un momento di un percorso più ampio che da quella mostra si è generato. Percorso che solo in parte deriva dalle nostre intenzioni. Qualcosa di ricevuto, non conquistato.

Come la telefonata di Federica Buglioni che presenta a Manù una sua amica, Marcella Marraro, ideatrice di un progetto bellissimo, Ritratti a metà.

Marcella fotografa i volti di fratelli e sorelle, o di genitori e figli – biologici o no, poco importa- ma non ha idea di quale sarà il risultato del ritratto. L’abbinamento delle due metà è sempre una sorpresa che sconcerta lei, per prima, perché i due soggetti, a una prima veloce vista, sembrano non somigliarsi per nulla. Ma appena Marcella li affianca, ciò che non era immediatamente visibile si svela. Quei ritratti a metà non suggellano i legami. Si limitano a interrogarli, a indagarli. Non è un per sempre, è solo un adesso. Cercando quel che resta, ritraggono quello che cambia.

Il progetto di Marcella Marraro, Ritratti a metà: Marco e Anita, Bruno ed Andrea

Ancora un’allusione alla fotografia. Capitata, quasi per caso (“ma quale caso, maledizione!” avrebbe detto Pollock).

E, infine, i filmini della Cineteca Sarda, che altro non sono che fotografie in movimento accompagnate dal Mormorio familiare, cucito partendo dalle voci di famiglia raccolte in tutta Italia nei mesi prima del festival. Le immagini scorrono, avvolgono chi entra mentre sul fondo prende vita un ronzio d’alveare operoso, un parlottio continuo di chiamate, richieste, commenti, mugugni, litigi; di moine, cose quotidiane, urlacci, risate; a volte racconti, ricordi; a volte cupo o sereno silenzio, che anche quello è parlare.

Le immagini dei filmati della Cineteca sarda

Dopo l’ultimo laboratorio, poco prima dello spettacolo finale, mi sono fermata nella sala Puà.

Il rumore assordante che mi ha accompagnata per quattro giorni si era placato, gli spazi svuotati, restavo sola assieme alle fotografie di Daniela così tante volte maneggiate nei mesi precedenti. In quel momento mi sono resa conto di come tutto quel progetto avesse una forte coerenza e di come tutti i suoi pezzi fossero profondamente interconnessi. Sarebbe una bugia dichiarare che è stato completamente voluto, progettato a tavolino.

Mi piace pensare, invece, che sia stato un dono ricevuto da chi, come ha detto Manù nei saluti dell’ultima sera, c’era. E c’è. L’ultima foto aggiunta poco prima dell’apertura del Festival è la sua, la foto di Daniela.

Campeggia sul retro del pannello su cui è apposta la foto de La Famiglia Tuttestorie che proprio lei ha scattato l’ultimo giorno della scorsa edizione.

Ancora una volta non era in programma, anzi, avevamo evitato accuratamente di prendere in considerazione l’ipotesi di dare a quell’assenza una forma. Ma quando abbiamo visto quel fondo neutro, che si incontra solo all’uscita della sala, abbiamo sentito che era giusto così: Daniela poteva tornare dove è sempre stata, nascosta dietro al suo obbiettivo, appostata in un angolo, pronta a scattare ancora e ancora.

Non possiamo non ringraziare Mauro Luccarini, compagno di Daniela, per l'aiuto imprescindibile nella scelta delle foto e nel suggerimento del titolo così familiare a Daniela; Salvatore Campus, per gli allestimenti; Bruno Tognolini e Massimo Gasole per il mormorio, il gruppo di lavoro della Cineteca Sarda per la selezione di film familiari; Ignazio Fulghesu per le grafiche e il disegno dei magneti e Mattia Mulas per la parte tecnica.

Grazie, anche e soprattutto, alla famiglia di Daniela, a Riccardo, Luisa, Maria Vittoria Zedda per la fiducia.