[di Lisa Topi]

Edward W. Said (1935-2003), studioso e professore di letteratura inglese e comparata alla Columbia University, è stata una delle figure di maggiore rilievo della teoria e critica letteraria post-coloniale. Il suo libro più conosciuto, Orientalismo, in cui analizza l’immagine stereotipata e falsata delle culture altre per opera dell’Occidente e della sua visione del mondo eurocentrica, in ambito accademico è annoverata tra le opere più influenti di tutto il XX secolo. In Cultura e imperialismo Said analizza alcuni dei romanzi fondanti del canone occidentale e che hanno raccontato, in modo più o meno diretto, il mondo coloniale (Conrad, Austen, Camus e molti altri), dandone un’interpretazione nuova, di grande rigore e lungimiranza. La rilettura dei classici di Said non ne pregiudica la grandezza ma, partendo da un approfondito esercizio ecdotico che egli definisce lettura contrappuntistica, attribuisce loro una collocazione necessaria nella cultura e nella storia delle idee che li hanno originati, portando alla luce connessioni intertestuali di sbalorditiva coerenza.

Edward W. Said (1935-2003), studioso e professore di letteratura inglese e comparata alla Columbia University, è stata una delle figure di maggiore rilievo della teoria e critica letteraria post-coloniale. Il suo libro più conosciuto, Orientalismo, in cui analizza l’immagine stereotipata e falsata delle culture altre per opera dell’Occidente e della sua visione del mondo eurocentrica, in ambito accademico è annoverata tra le opere più influenti di tutto il XX secolo. In Cultura e imperialismo Said analizza alcuni dei romanzi fondanti del canone occidentale e che hanno raccontato, in modo più o meno diretto, il mondo coloniale (Conrad, Austen, Camus e molti altri), dandone un’interpretazione nuova, di grande rigore e lungimiranza. La rilettura dei classici di Said non ne pregiudica la grandezza ma, partendo da un approfondito esercizio ecdotico che egli definisce lettura contrappuntistica, attribuisce loro una collocazione necessaria nella cultura e nella storia delle idee che li hanno originati, portando alla luce connessioni intertestuali di sbalorditiva coerenza.

Uno dei capitoli di Cultura e imperialismo è dedicato a Kim di Rudyard Kipling e sebbene, come avvisa l’autore stesso, siamo naturalmente autorizzati «a leggere Kim come un romanzo che appartiene alle più alte vette della letteratura mondiale, liberi, in certa misura, dalle ingombranti circostanze storiche e politiche che lo contraddistinguono», siamo convinti che l’intervento di Said, del quale riproponiamo solo alcuni pensieri conclusivi, non possa che giovare alla comprensione di questo grandissimo romanzo perché, benché sarebbe un madornale abbaglio pensare di leggere i capolavori della letteratura in chiave propagandistica, sarebbe un errore ancora più grande ignorare gli elementi che oggi, alla luce della decolonizzazione, ci consentono una lettura più complessa e stratificata.

Prima di entrare nel vivo della critica, riassumo brevemente la trama. Kimball O’Hara è un orfano di origine irlandese cresciuto a Lahore. Un giorno, incontra un lama tibetano in cerca del fiume dalle acque purificatrici, nato dalla freccia di Buddha, e decide di seguirlo come discepolo. Kim parla tutte le lingue, conosce tutte le religioni e le etnie del paese ed è abbastanza scaltro da guadagnarsi abbondantemente da vivere per entrambi e sconfiggere qualsiasi ostacolo alle loro peregrinazioni. Inoltre, grazie alle sue ramificate conoscenze di strada e alla sua intraprendenza, viene coinvolto in un piano dei servizi segreti per smascherare una cospirazione orchestrata dai russi. Così si delinea il Grande Gioco: una rete di spionaggio lungo tutto il subcontinente indiano a sostegno del governo britannico. Mentre rincorrono ognuno la propria meta, ascesi mistica l’uno e impresa epica l’altro, le strade di Kim e del Lama si dividono loro malgrado. Kim riceverà un’istruzione all’europea quando gli orchestratori del Grande Gioco lo riconoscono come un sahib (europeo). Si ritroveranno, dopo incontri e peripezie, quasi a fine romanzo quando si presenta l’occasione di sventare il complotto dei russi e portare a termine entrambe le missioni. Kim, superata la prova di iniziazione acquisisce piena consapevolezza della sua identità e del suo posto nel mondo (nei servizi segreti). Il lama, all’oscuro del Grande Gioco, trova al capezzale del ragazzo malato il fiume misterioso e la salvezza eterna.

Kim vive in un mondo quasi esclusivamente maschile – le donne sono solo personaggi marginali con le quali difficilmente si empatizza – fatto di avventure, intrighi, viaggi e monellerie. Nonostante si mimetizzi tra i grandi, preferisce il mondo dei ragazzi e forse non comprende pienamente fino alla fine cosa sia il Grande Gioco. Ha capacità camaleontiche fuori dal comune, cambia identità, oltrepassa confini di casta, lingua e geografia con infaticabile, magica agilità. Ma, ammonisce Said, non bisogna farsi ingannare dall’apparente innocenza del gioco e del piacere. Da sempre, infatti, la propaganda colonialista se n’è servita nell’efficace binomio divertimento-spirito di servizio, per esempio alla base dell’organizzazione dei Boy Scout che, ai primi del novecento, Baden Powell creò proprio ispirandosi agli schemi gerarchici dell’autorità imperiale britannica. Kipling, secondo Said, come molti suoi contemporanei, pensava all’impero come a un’entità inviolabile nella quale il servizio è reso tanto più accettabile quanto più assomiglia a un campo da gioco piuttosto che a una storia lineare. I bambini delle classi medio-basse come Kim che, si osservi, non è inglese ma irlandese, potevano diventare perfetti piccoli servitori dello stato.

Un altro tema chiave del romanzo è l’amicizia su sfondo picaresco. La relazione tra Kim e il Lama è piena di sentimento, ambiguità, venature. Da paterno-filiale a solidale, quasi amorosa. Ci si chiede come faccia Kim che ha un affetto così puro e assoluto per il suo maestro a mantenere nascosta l’attività segreta nel Grande Gioco e a non accorgersi che «stia consegnando come schiavi agli invasori inglesi proprio coloro che ha sempre considerato il suo popolo» [Edmund Wilson]. Ma la domanda che secondo Said dovremmo porci, in realtà, è come interpretare la divisione tra i sahib e tutti gli altri, una divisione netta e indubbia lungo tutto il romanzo. Cosa prevale alla fine, l’evidente superiorità di Kim rispetto al lama e a tutti gli altri personaggi o il fatto che, nonostante ciò, l’autore trasmetta il suo amore per la vita dell’India e crei un legame indistruttibile, al di sopra di tutto, tra due rappresentanti dell’una e dell’altra metà di questo mondo binario?

Tra gli spunti più interessanti offerti da Said, c’è il parallelismo tra la presa di coscienza finale di Kim e l’attenzione dell’imperialismo, molto ben espressa anche nel romanzo, alla catalogazione e alla topografia. L’afflato del protagonista di esplorare il paese in lungo e in largo e l’insistenza degli adulti nel predire per lui un futuro da cartografo tradiscono una certa tendenza alla catalogazione, alla mappatura, figlie di un’ideologia positivista. Suddividere, nominare, tracciare lo spazio è possederlo (ricordiamoci che il bottino sottratto ai russi non è altro che una serie di mappe). A suffragio dello spirito singolarmente ottimista di Kipling, sta la gigantesca differenza dai suoi contemporanei, dalle storie di grande disillusione borghese caratteristiche del romanzo di fine Ottocento. Kim riesce a trovare il suo posto nel Grande Gioco perché ne comprende i meccanismi e perché, grazie ai suoi camouflage può abbattere le barriere tra le diverse, incomunicabili fasce della società. Impersona la cosiddetta creatura liminale (Victor Turner) una figura neutra, intermedia, seminuda, in grado di mediare tra le strutture della società (gli europei) e le sue figure marginali (gli indigeni). Racchiude il segreto stesso del dominio giacché la vicenda trionfante di Kim, ci dice Said, rispecchia la convinzione di Kipling per cui non si può amministrare un paese se non si convive con la sua cultura, le sue tradizioni, le sue religioni, se non si è in grado di parlare con la sua gente. Certamente, un imperialismo non violento quello di Kipling e lontano dall’arroganza dei pionieri, ma non meno radicato e indiscutibile. Gli indigeni di Kim non mettono mai in discussione la supremazia etica ed estetica degli europei, nemmeno nelle questioni controverse: è così che storicamente l’imperialismo si è reso accettabile a se stesso.

All’inizio del suo saggio, ci ricorda Said che tra i talenti abitualmente riconosciuti a Kipling c’è la capacità di trasmettere la natura immutabile, essenziale, fuori dal tempo dell’India di primo Novecento, un luogo tanto poetico quanto reale. Eppure l’immutabilità del paesaggio, la natura placida e addomesticabile della psiche dei personaggi non sono altro che il frutto di una scelta. In India, per esempio, cominciavano a manifestarsi con sempre maggiore chiarezza le agitazioni e inquietudini che più di quarant’anni dopo avrebbero portato al movimento per l’indipendenza. Kipling scelse di non rappresentarle e non è difficile comprenderlo se si pensa che riguardo all’India è ancora oggi diffuso tra le vecchie generazioni britanniche il sentimento amaro della perdita. «Se Kipling avesse considerato l’India infelicemente soggetta all’imperialismo allora, non c’è dubbio, avrebbe potuto esserci un certo conflitto; ma egli non lo credeva. Per lui l’India non avrebbe potuto avere migliore destino se non quello di essere governata dall’Inghilterra.»

All’inizio del suo saggio, ci ricorda Said che tra i talenti abitualmente riconosciuti a Kipling c’è la capacità di trasmettere la natura immutabile, essenziale, fuori dal tempo dell’India di primo Novecento, un luogo tanto poetico quanto reale. Eppure l’immutabilità del paesaggio, la natura placida e addomesticabile della psiche dei personaggi non sono altro che il frutto di una scelta. In India, per esempio, cominciavano a manifestarsi con sempre maggiore chiarezza le agitazioni e inquietudini che più di quarant’anni dopo avrebbero portato al movimento per l’indipendenza. Kipling scelse di non rappresentarle e non è difficile comprenderlo se si pensa che riguardo all’India è ancora oggi diffuso tra le vecchie generazioni britanniche il sentimento amaro della perdita. «Se Kipling avesse considerato l’India infelicemente soggetta all’imperialismo allora, non c’è dubbio, avrebbe potuto esserci un certo conflitto; ma egli non lo credeva. Per lui l’India non avrebbe potuto avere migliore destino se non quello di essere governata dall’Inghilterra.»

Per ultimo non possiamo non considerare che quando Kim venne alla luce, nel 1901, Kipling aveva abbandonato la sua amatissima India, dove era nato nel 1865 e dove non avrebbe mai più fatto ritorno. L’immutabile, vibrante, immaginaria India orientalizzata che dipinge, dunque, oltre a essere specchio del tempo, della forma mentis e dei desideri pubblici e privati dell’autore, è sicuramente anche il frutto di una lacerante nostalgia.

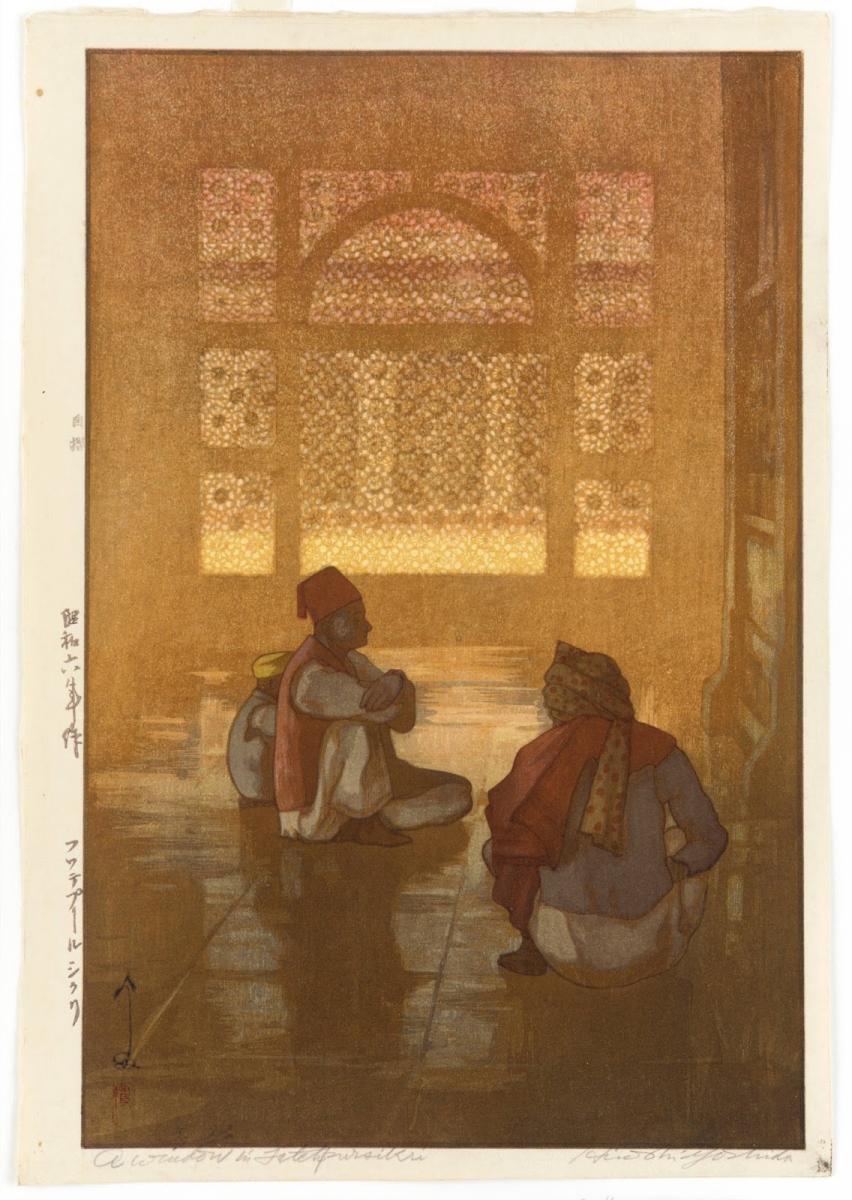

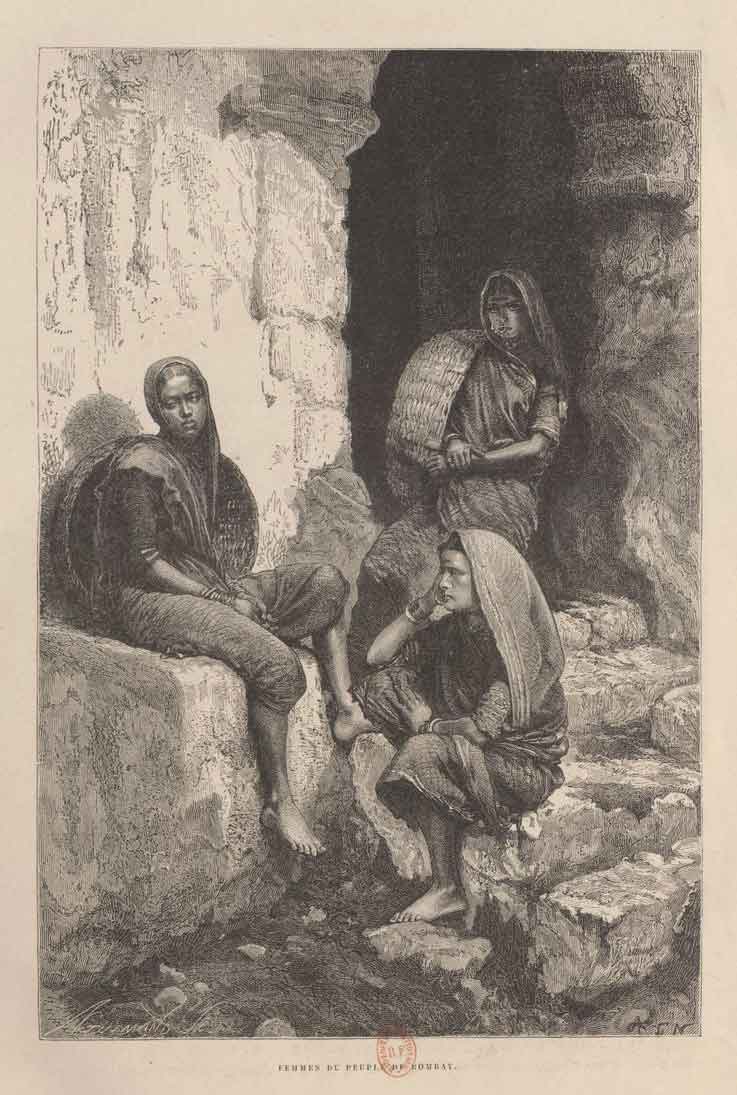

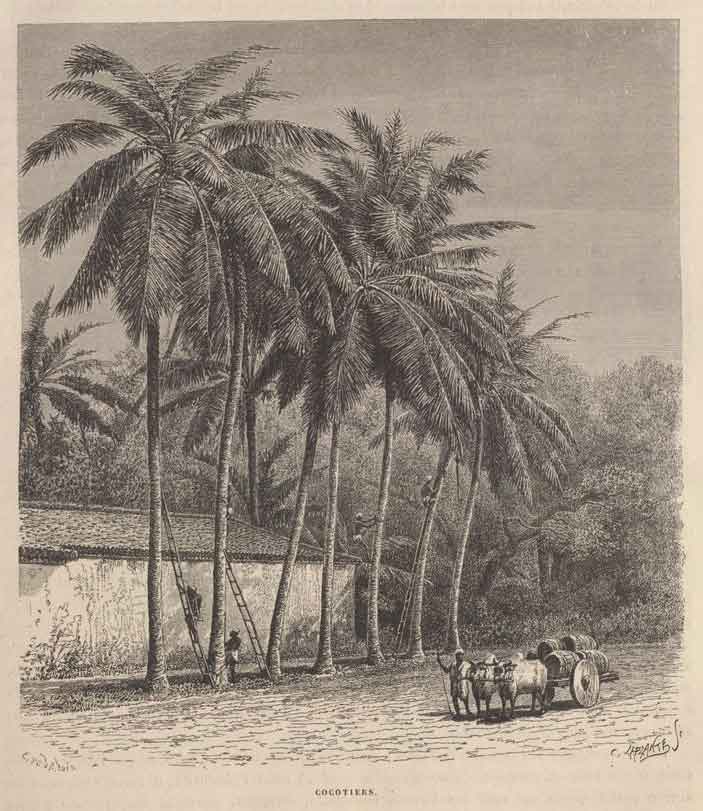

[Le immagini di questo post sono tratte da L'Inde des rajahs, voyage dans l'Inde centrale et dans les présidences de Bombay et du Bengale di Louis Rousselet del 1877, interamente consultabile qui, e da cartoline dall'India degli anni '30 appartenenti alla Smithsonian's Asia Collection di Washington, alcune delle quali sono visibili qui.]