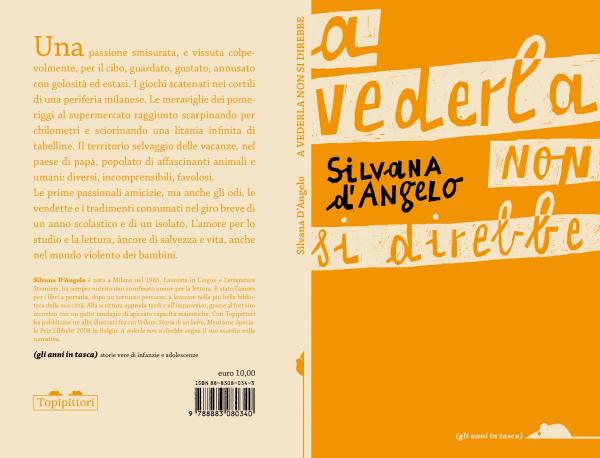

Oggi, per il festeggiamento dei dieci anni della collana Gli Anni in Tasca, vi proponiamo, di Silvana D'Angelo il romanzo A vederla non si direbbe, storia, meravigliosamente scritta, di una bambina che fa del proprio grande problema la sua più grande risorsa, una implacabile intelligenza.

Ogni occasione era buona, per perdermi tra le pagine di un libro.

Leggevo a scuola, quando i miei compagni si scatenavano tra i banchi, o nei momenti morti, mentre sgobbavano su un problema di matematica. Leggevo in cortile, naturalmente, invece di stare con gli altri bambini. Mi è capitato di non riuscire a chiudere un libro appassionante durante una visita a certi lontani parenti, e mio padre, per insegnarmi l’educazione, mi ha mollato una solennissima sberla.

Ma senz’ombra di dubbio, il posto più meraviglioso del mondo per leggere era il mio letto, a casa mia.

Non so quanto tempo avrò passato sul materasso, durante l’infanzia, però tra sonno e lettura, se faccio il conto, di certo sono stata una bambina molto più orizzontale che verticale.

Sornione come un gatto ronfante, il mio letto si trasformava a seconda del caso in una biga romana in corsa al Circo Massimo, in una mongolfiera che circumnavigava il mondo, in un barcone che discendeva le correnti del Mississippi.

Non posso dire la cosa più ovvia, cioè che io abbia usato i libri per evadere da una realtà squallida e mortificante. Non è così. Io nei libri non cercavo una fuga: cercavo delle storie, per il semplice fatto che a me le storie sono sempre piaciute moltissimo, soprattutto se me le raccontano bene.

Per il resto, sono sempre stata ben presente alla mia coscienza per come ero fatta. Tant’è vero che tra le quattro sorelle March di Piccole donne, contrariamente a tutte le signore che scrivono, quella per cui batteva il mio cuore non era Jo, la ragazza in gamba, appassionata e di talento. No, no. Io mi commuovevo fino alle lacrime per Beth, quella triste, impacciata e sfigatissima che muore giovane, con gran soddisfazione di tutti.

Sul mio lettino gemello trovavo un punto d’accordo con la Manuela, che leggeva sdraiata a un metro di distanza. Mi piaceva alzare gli occhi, di tanto in tanto, e vedermela accanto, finalmente complice, zitta e tranquilla. Io e mia sorella non abbiamo mai litigato quando leggevamo. I libri sono un’occupazione molto pacifica.

Ma leggere a letto, fondamentalmente, mi dava modo di esprimere quella che è sempre stata la mia caratteristica fondamentale: la pigrizia. Farsi scorrere le ore addosso con una voluttà da baiadera turca non è talento di tutti, e io ce l’ho. Un libro sotto il naso fornisce un’ottima giustificazione morale: la lettura ha sempre goduto di grande prestigio agli occhi del mondo, in particolare per la categoria dei genitori.

«Leggi piano, guarda con attenzione come sono scritte le frasi, così poi a scuola saprai scrivere bene anche tu!», mi diceva mia madre, che in linea di massima approvava.

Lei, però, aveva un difetto di base: non era pigra, e non leggeva.

Nata in provincia di Brescia, il cuore di una zona relativamente vasta in cui l’occupazione che procura il piacere voluttuoso è lavorare, mia mamma non stava mai ferma. Dopo il suo turno da infermiera in ospedale tornava a casa e si metteva a lavare, cucire, stirare. La sera, davanti alla televisione, pur di non rimanere con le mani in mano lavorava a maglia. Che comprensione potevo avere da una donna così?

Leggere a letto va bene, finché è didatticamente utile. Superato un certo limite, però, l’occupazione comincia a farsi nociva e sospetta.

Ricordo che un giorno mia mamma è entrata nella nostra stanza, ci ha guardato per un minuto, perplessa, e poi ha detto:

«Certo che se da grandi dovessero mettervi in prigione, a voi non è che dispiacerebbe tanto. Magari anche all’ergastolo. Oppure se vi venisse una malattia che vi costringe a stare tutto il giorno a letto, in ospedale. Magari sareste anche contente…»

Non era una bella prospettiva da covare nella testa, per una madre. Senza contare il fatto che leggere a oltranza non è l’attività più indicata, per una bambina che abbia tendenza a ingrassare.

Ma affrontiamo dunque la ragione di questa malaugurata tendenza.

Innegabilmente, mia mamma ha avuto la sua parte di colpa. Nel giro di pochi anni, i miei anni più teneri e indifesi, io ho divorato una montagna di pastasciutta col sugo rosso. Accanto a questa montagna ce n’era un’altra di bistecche impanate e fritte: io ho divorato pure quella, morso dopo morso, masticazione dopo masticazione. Ed è stata lei a servirmele, una porzione dopo l’altra, pasto dopo pasto - che era sempre un pasto completo di primo, secondo, contorno e frutta.

Di certo per mia madre, che da piccola ha visto la guerra e ha sofferto la fame, questo è stato il miglior modo di esprimere tutto l’amore che aveva per noi. Ancora adesso che non ha più due figlie in casa, ma due gatti, continua a esprimere tutto l’amore che ha per loro attraverso il cibo, col risultato che uno è il gatto più grasso sulla faccia della terra, e l’altro sta per raggiungerlo, dopo aver felicemente superato certi suoi problemi di emotività che lo portavano a vomitare in ogni angolo della casa.

Quando ero bambina io, inoltre, ancora non si parlava di dieta bilanciata, di cibi sani e di cotture ipocaloriche. Mia madre, che non amava stare a i fornelli e trascorreva la maggior parte della giornata fuori casa a lavorare, aveva trovato nel fritto la soluzione a ogni suo grattacapo culinario. Friggeva qualsiasi cosa, dal pollo ai bastoncini di pesce. Un volta, per variare un po’ il menù, ha comprato un cuore di bue, e per non sbagliarsi lo ha tagliato a fette, lo ha impanato e ha fritto pure quello. Poi, come la strega delle fiabe, me lo ha servito a cena.

Ma non si può dare la colpa di tutto ai genitori.

Se io ero grassa, la ragione fondamentale è che mangiavo tanto. Decisamente più della media degli altri bambini. Avevo sempre fame – una fame epica, atavica, endemica. Ero un buco nero che minacciava costantemente di esplodere inghiottendomi per sempre. Io, per tenerlo a bada, lo riempivo. E con grande soddisfazione, perché a me mangiare piaceva moltissimo.