[di Anna Chiara Cimoli]

Che cosa vedi?, nato da un progetto del Liceo Crespi di Busto Arsizio in collaborazione del Museo del 900 di Milano, ed edito nel 2017 da Nomos edizioni, raccoglie le voci di chi ha fatto una scommessa: la scommessa che il museo, se lo si desidera, può essere uno spazio di crescita e riflessione su di sé e sul mondo, un osservatorio, una lente attraverso cui guardare alla complessità che circonda la vita di tutti, e quella degli adolescenti in particolare. Il museo può essere tante cose che la scuola, per sua natura, non è: uno spazio di educazione informale in cui i tempi si dilatano, i silenzi sono ammessi e persino coltivati, le domande sono più importanti delle risposte, il corpo trova un suo agio.

Vero è che non basta esporre il pubblico degli adolescenti alle collezioni, per contatto: è utile una mediazione sensibile, progettata a partire dalle domande di quei visitatori, dai loro bisogni, urgenze e curiosità. I metodi, dunque, sono al centro di questo volume: metodi di traduzione, avvicinamento, contenimento. E, a monte, metodi di progettazione per gli operatori – curatori, educatori, esperti di interpretazione, allestitori e così via – chiamati a rinnovare il proprio sguardo e linguaggio.

Il volume nasce dall’esperienza, presso il Museo del Novecento, a Milano, di Che cosa vedi?, uno strumento di mediazione fra pari progettato dal Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, in cui insegno Storia dell’arte.

Che cosa vedi? è diverse cose insieme: un metodo, innanzitutto. Che prende le mosse dall’urgenza del quesito, certo, ma soprattutto risiede nella curiosità verso la risposta, ascoltata con attenzione e considerata motore di una discussione circolare, appunto fra pari. Pari per età – l’adolescenza, in particolare il triennio della scuola secondaria superiore – ma anche per competenze e status: non c’è chi insegna e chi impara, ma si procede lungo una spirale, che il mediatore prova a chiudere, verso l’alto, con la cura di lasciare ancora dello spazio per riflessioni personali. Che cosa vedi? è poi diventato un percorso, un blog, un kit co-progettato dalla designer Benedetta De Bartolomeis insieme ai ragazzi come strumento di mediazione con le opere d'arte. Un percorso, innanzitutto, il cui obiettivo è quello di integrare l’offerta educativa del museo con un progetto dedicato agli adolescenti, focalizzato in particolare su opere dal secondo dopoguerra in avanti: opere astratte e concettuali, tradizionalmente considerate “ostiche”, dunque, forse, le più adatte a un confronto da svolgere con occhi vergini.

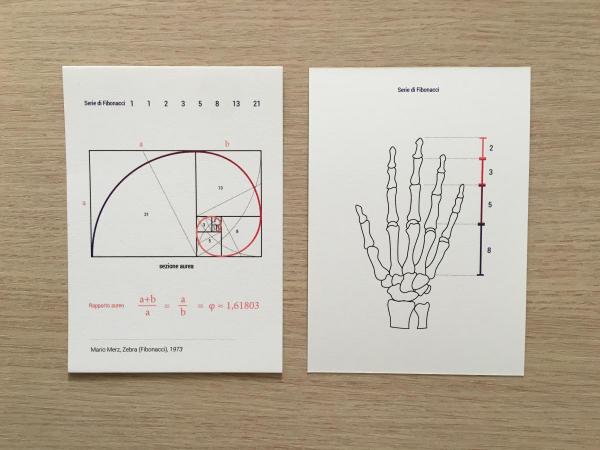

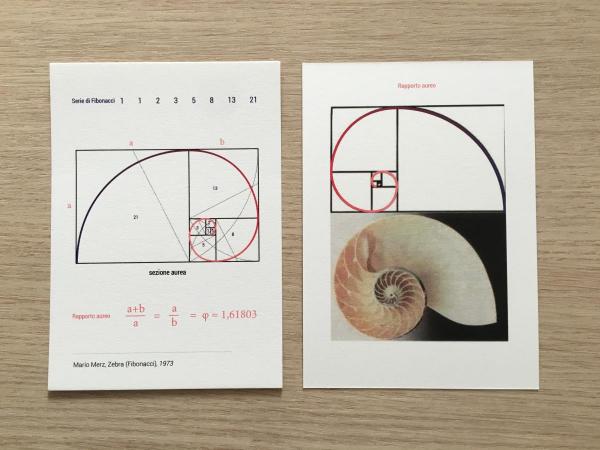

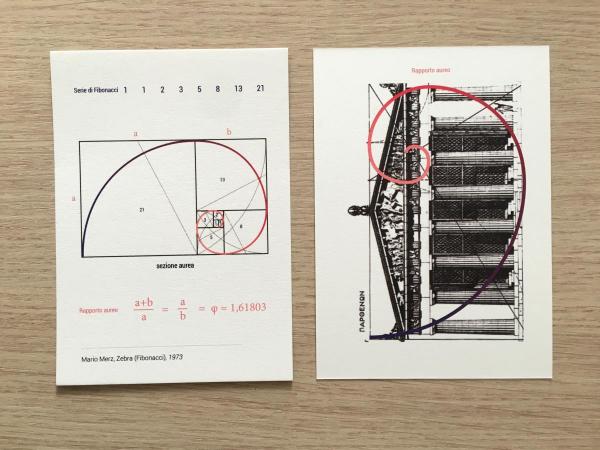

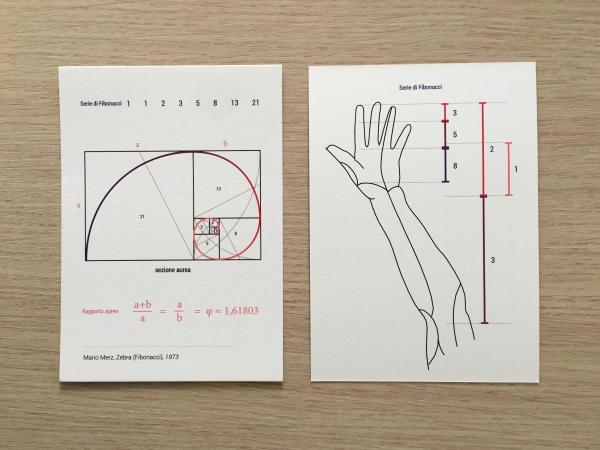

Intorno ad alcune opere delle collezioni del Museo - il grande neon sospeso di Lucio Fontana (1951), Murale n. 3 di Toti Scialoja (1953), Ruota di Luciano Fabro (1964), Zebra di Mario Merz (1973) -, sono state avviate attività che sollecitassero un’osservazione lenta e dinamica, spesso prendendo in conto la corporeità; che evidenziassero temi legati alla propria vita quotidiana (la forma della città, l’uso di una lingua straniera, l’impronta che lasciamo nelle relazioni, i binomi equilibrio/disequilibrio e norma/libertà, la vista interiore); che partissero da una domanda aperta, cui rispondere attraverso una conversazione libera e informale.

A partire dall'esperienza di Che cosa vedi?, nel libro si sono coagulate criticamente le voci di altri operatori culturali che si interrogano sui visitatori adolescenti: le voci di Alessio Bertini (Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze), Federica Pascotto (Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Venezia), Lorena Giuranna (Museo MA*GA, Gallarate), e ancora di Maria Chiara Ciaccheri, esperta di accessibilità (ABCittà/Musei Senza Barriere); Stefano Laffi, sociologo (Codici Ricerca e Intervento) e di Franca Zuccoli, ricercatrice universitaria (Università degli Studi di Milano-Bicocca).

Ne emerge un quadro di grande vitalità, in cui gli adolescenti non si accontentano di essere visitatori “qualunque”, ma diventano protagonisti di un momento cruciale della loro formazione.

Riporto dal libro un brano dall'intervento di Stefano Laffi Come avvicinare una generazione che ha visto i dinosauri, dal titolo Alla ricerca della meraviglia. Vi rcordiamo che Che cosa vedi? è disponibile in eBook su Amazon o iTunes, e in cartaceo al Museo del 900 o sul sito di Nomos editore o su IBS.

Un’opera d’arte ti parla, ma non dice le stesse cose a tutti: se la “doppi”, cioè le fai dire delle cose come fossero un messaggio diretto, e solo quello, già la tradisci. Da spettatore ne hai accesso certamente se ne conosci la tecnica realizzativa, l’origine creativa, la storia di chi l’ha fatta, la ricerca artistica di cui è espressione, ma anche se sei in dialogo con te stesso, cioè coltivi stati d’animo, idee, ricerche personali, ovvero quel terreno emotivo e riflessivo che l’opera può seminare. Non credo che funzioni trasformarla in una macchina di stupefazione, caricarla di effetti speciali: il “doping emozionale” è una strada senza ritorno, toccherà drogare sempre di più l’esperienza per averne un effetto. Di fatto annichilirebbe il movimento di chi guarda per avvicinarsi all’opera, alla ricerca di una risonanza personale. Quel viaggio forse va fatto, non è scontabile, è l’esperienza dell’incontro fra te e lei, senza il quale resta il consumo della pura visione, cioè l’esposizione all’opera archiviato nel senso comune, come succede tante volte nelle visite ai musei in cui molte delle opere non ci parlano anche se noi passiamo loro davanti. Quel viaggio è il vero regalo che l’esposizione all’opera d’arte può donare ad un ragazzo, perché l’educazione e la formazione personale avviene nei vuoti, nelle distanze da percorrere, nella ricerca di un senso non immediato.

C’è un altro particolare. Le sollecitazioni proprie di una società dei consumi di cui si è detto hanno messo nelle biografie dei ragazzi esperienze sensoriali di ogni tipo, ma assai meno spazi riflessivi, di sosta e ricomposizione delle esperienze stesse per accrescere la consapevolezza di sé. Perché nessuno comprerebbe la fatica, l’attesa, la sospensione, la distanza, la merce è la promessa del godimento immediato. A mancare non è tanto la capacità di intercettare il segnale, ma la sua risonanza interiore. Il rischio è che le opere d’arte parlino senza dirti nulla, possano anche dotarsi di un megafono sensoriale che amplifica ogni minimo segnale grazie alle tecnologie di interfaccia ma tu a 15 anni tu non sai cosa fartene, dove metterle nella tua vita, soprattutto se la tua vita ti pone interrogativi impellenti e non ti concede di coltivare altro. Gli adolescenti vivono da sempre una stagione della propria biografia di grandi domande intorno alla propria identità – devono “separarsi”, cercare il proprio posto nel mondo, posizionarsi fra i pari, scegliere fra i tanti sé possibili, trovare elementi distintivi e di valore,… – e in più oggi, a differenza di generazioni precedenti, sono per così dire nati nella Storia, cioè attraversano un’epoca di eventi eccezionali, di forte dinamismo ed enorme incertezza, che li costringe a porsi domande radicali sul proprio futuro, sapendo che nulla di quanto hanno di fronte è una strada certa da percorrere. È una condizione particolarmente angosciante – un adolescente di oggi è stato “battezzato” dall’11 settembre, ha sempre visto la guerra in tv, ha la globalizzazione in classe, la fuga dalla guerra gli è arrivata sotto casa, da almeno sette anni sente parlare di “crisi” e in casa il tenore di vita è peggiorato – che riaffiora ad ogni passaggio esistenziale, ad ogni scelta personale e famigliare. Le domande che ha addosso da sempre – ce la farò? sono adeguato? in cosa davvero valgo agli occhi degli altri? Che cosa scegliere senza perdere tutto?... – fanno oggi ancora più fatica a trovare risposte immediate nel sistema di opportunità di cui è circondato.

Probabilmente questo è il compito più attuale della cultura rispetto ai ragazzi. Non si tratta di lucidare il passato con esercizi di erudizione come se il presente e il futuro fossero sereni e scontati, perché non lo sono più per questa generazione. Non si tratta di affidarlo ad effetti speciali inseguendo la stupefazione delle merci, per fingere una contemporaneità fasulla, se mai è si tratta di fare il contrario. Christian Raimo, nel rileggere Foster Wallace, riflette sul fatto che nel villaggio globale contemporaneo tutto ci appare “famigliare”, anche se non lo è, cioè ci appare noto e accessibile, immediatamente presente ovunque sia o sia avvenuto: è successo che i media attuali hanno di fatto esautorato la letteratura di un suo compito storico, “fornire dati su culture e persone lontane”, così che oggi a questa spetta la missione opposta, “non più rendere familiare ciò che è strano ma rendere strano ciò che è familiare”. Non l’esotico ma l’endotico, suggeriva Georges Perec, definendo un programma che avrebbe dovuto insegnare a disseppellire il quotidiano dalla polvere di distrazione per reimparare a guardare, ad ascoltare, a leggere ciò che diamo per scontato.

La fruizione dell’opera d’arte diventa quindi un esercizio di interruzione dal senso comune, dove tornano le domande che mettono in crisi la realtà per farsi esperienza, dove nulla è più scontato. È la sovversione della realtà, quell’esercizio di immaginazione che ci aiuta a credere non solo all’esistente ma anche al possibile, che è la palestra mentale fondamentale per un ragazzo che sa di doversi inventare un lavoro e un futuro oggi non disponibili e riconoscibili. È la sosta, la dedica eccezionale di un tempo di osservazione/fruizione che non concediamo più a nulla, nell’epoca del consumo, di fronte a qualcosa che non deve produrre un effetto atteso, agendo come una macchina di stupefazione. È la ricerca di uno stato eccezionale di concentrazione, come succede in quell’esercizio che fanno i bibliotecari quando bendano gli occhi dei ragazzi nei gruppi di lettura, per fare dell’ascolto l’unico senso davvero al lavoro. È la fatica di un avvicinamento, in cui toccherà a ciascuno decidere quali risonanze sono possibili, una volta raccontata non tanto la perfezione dell’opera stessa – nulla come declamare il capolavoro abbaglia, ammutolisce ma di fatto allontana – ma la ricerca espressiva che nasconde, le domande e le inquietudini vissute, perché quelle sì sono condivisibili. È l’occasione per tornare a sé, alle proprie grandi domande, e cogliere nell’opera una funzione che ha sempre avuto, di trasfigurazione, catarsi, ribellione, sublimazione, ecc. di questioni universali.