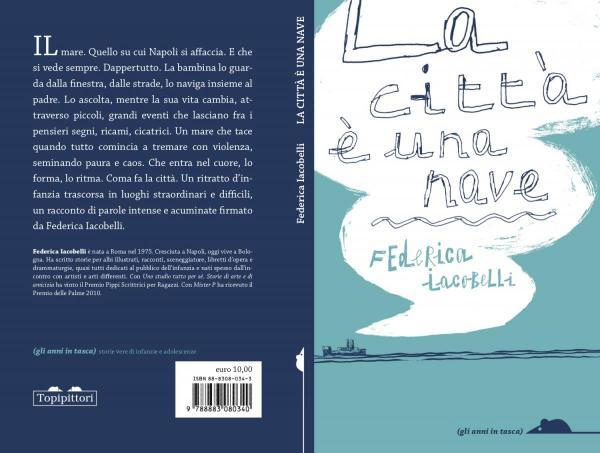

Nuovo martedì di festeggiamento dei 10 anni della collana Gli anni in tasca. Oggi tocca a La città è una nave di Federica Iacobelli, raffinata scrittrice e sceneggiatrice, uscito nella primavera del 2011. Un romanzo autobiografico ambientato a Napoli, che principia con un prologo che precipita il lettore in medias res dedicato a un sentimento travolgente che l'infanzia non reprime o dissimula: la gelosia.

«Chiamiamolo cacca.»

Io rispondo così.

Mamma si chiede che nome dare al fratello che nascerà tra poco. E lo chiede anche a me, con la sua voce dolce e la sua pancia che è invisibile però cresce davanti. Che coraggio che ha, la mamma. Come può pensare che io scelga un altro nome se non Cacca per questa cosa o essere o bamboccio che arriva senza che io lo abbia voluto? Luigi come il nonno? Vincenzo come il compagno dell’asilo di cui mi sono innamorata? Gianni come il poeta delle filastrocche che già leggo? Actarus come l’eroe di Goldrake che corre velocissimo nel tunnel e si trasforma in un secondo per entrare nel suo robot gigante? No no. Cacca mi sembra il nome adatto. Dico sul serio, sì, mica per giocare: a cinque anni so di che cosa parlo. E non capisco perché mamma rida.

Io non gioco. Anche con lei, adesso io non gioco più. Invece, lei ride proprio come quando insieme giocavamo a Macchia Nera. Come quando ci inventavamo insieme le parole divertenti tra un agguato e una fuga nel salone. A Macchia Nera, io faccio Macchia Nera e lei fa Topolino, e questo sempre. Topolino io non lo farò mai, perché lo odio. Topolino pensa di sapere tutto e non ha mai paura di un bel niente. Non è come Paperino che non si vergogna di tremare e tante volte fa le cose anche sbagliate. È come la mamma, se ci penso, lei che sa tutto e resta calma e tranquilla in ogni cosa, anche per questo coso nella pancia. Quindi lei fa Topolino e io Macchia Nera. O meglio, lei faceva e io facevo. E poi al contrario dei fumetti qui vincevo io, la maggior parte, e Topolino non mi catturava, e io ero contenta.

Cacca. Cacca. Cacca. Lo ripeto da sola, e poi continuo, così diventa una specie di magia. Cacca. Cacca. Cacca. Intanto guardo il mare che si vede se mi metto di lato sul balcone vicino al gelsomino profumato. È un piccolo mare, un pezzettino di tutto quello che c’è laggiù più in basso. Ma da qui vedo tutto un lato del vulcano e poi le barche che ci passano sotto. Le barche sono tre in questo momento, due con la vela e una con l’albero che fuma. Lì ci sarà papà, papà che torna. O forse no, perché quella è una barca che viene da molto più lontano.

Cacca. Cacca. Cacca.

Quando c’è il vento, mi piace uscire sul balcone. Mi immagino di stare anch’io nel mare. Papà va nell’isola ogni giorno e fa avanti e indietro lì nell’acqua. Poi a volte torna a pranzo e a volte a sera. Dipende dal lavoro.

Papà? Sei tu? È la tua barca quella che ora si avvicina? Tu come vuoi chiamarlo questo coso che deve arrivare ormai tra poco? Io dico Cacca. Tu? Tu con chi stai? Tu sai perché la mamma non mi racconta più le storie gialle di investigatori come piacciono a lei e per esempio la storia di un fratello che sparisce oppure che non cresce, ma si rimpicciolisce? Oggi papà a che ora ritorni? Oggi ci giochi tu con me, se te lo chiedo? Dico, non stare vicini solamente, anche giocare. Anche inventarsi le cose divertenti.

Il mare adesso fa la schiuma bianca sopra. Vuol dire che si sta agitando. E se il vulcano si vede così bene, dice sempre papà, allora domani è brutto tempo. Il vento è forte e io per ripararmi apro un cassetto della mamma e prendo un fazzoletto grande e me lo metto in testa. È azzurro chiaro, di stoffa morbidissima e setosa che mi piace strofinare con il naso. Non copre tutti i miei capelli, che sono troppo ricci e troppo gonfi. Però mi piace. Mi fa meno bambina e quasi come un’attrice dei film vecchi. E prima di sfidare il vento, mi faccio le facce nello specchio.

Non smetto mai però. Ripeto Cacca anche prima di dormire. E una notte mi addormento e faccio un sogno. Sogno che Cacca è nella lavatrice e che non è un coso, ma proprio un bambino col corpo piccolo e la testa grande come sono quando sono appena nati. È molto brutto. La lavatrice lava e io vedo Cacca girare nella finestrella come fanno i vestiti e le lenzuola. Gira e rigira, sempre più veloce. Ma la faccia io gliela vedo sempre. Un occhio, un naso, un labbro un po’ schiacciato, mezzo orecchio. Gira e rigira e gira ancora e nessuno apre la lavatrice, nessuno preme lì dove si spegne, ma questo accade perché qui non c’è nessuno, veramente: ci sono solo io, che guardo e basta. Me ne sto ferma. E aspetto di vedere che succede.

Però non vale. Io ci stavo bene qui, da sola. Ero sempre la più piccola di tutti. Ero sempre la più bella. E tutti stavano con me e mi prendevano e portavano e insomma tutte le cose che si fanno. Certe volte andavo anche dai nonni dove c’è la campagna, un po’ lontano, e insieme al nonno si facevano i fantasmi con le lenzuola bianche sulla testa o si cantava o si camminava al pomeriggio fino ai prati o alla chiesa di montagna. Certe volte papà veniva a cena coi suoi amici pittori o anche architetti e io mi sedevo in mezzo a loro a disegnare. E se accendevano le sigarette mi mettevo a fare la noiosa con le smorfie, così smettevano all’istante.

Ma la cosa più bella era con mamma quando tornava presto dalla scuola e c’era il sole. Con la mamma ridevamo sempre, prima che la pancia le crescesse. Non facevamo chissà cosa, no, perché lei era lenta a camminare e le piaceva di più stare tranquilla. Le piaceva leggere, parlare, guardare i film in bianco e nero e soprattutto giocare insieme a me. Giocare, le piaceva più di tutto. E si giocava, prima della pancia. Si giocava sempre. Si giocava quando stavamo zitte. Si giocava sulla spiaggia a costruire i castelli con la sabbia o le collane di conchiglie rotte. Si giocava con i libri, con le parole o le figure che lei trovava buone quasi come le cose da mangiare. Si giocava a fare dei vestiti con la carta, a ricamare, a preparare i dolci anche se a lei venivano un po’ male. E se poi io giocavo tutta sola, dico quei giochi che per mamma erano troppo, correre, salire su un albero, danzare, fare le gare in bicicletta e tutto il resto, lei c’era sempre, a guardarmi o ad ascoltare.