[di Giovanna Zoboli]

[di Giovanna Zoboli]

Principesse. Eroine del passato, femministe di oggi di Giusi Marchetta, insegnante, saggista, scrittrice, uscito da qualche mese per Add, è un saggio importante. Analizza un fenomeno su cui mi sono ripetutamente interrogata, in questi anni, e di cui tuttavia avevo l’impressione di non riuscire a trovare la chiave, al di là di spiegazioni molto generiche, ovvero il successo del personaggio della principessa o, meglio, del suo stereotipo, presso larghissime fasce di pubblico: un fenomeno di massa all’apparenza inarginabile.

La differenza di generazione fra Giusi Marchetta, nata agli inizi degli anni Ottanta, e me è cruciale per comprendere il fenomeno, questo l’ho capito leggendo il libro. Cresciuta negli anni Sessanta e Settanta, non sono stata immersa nel fenomeno pervasivo della ‘principessizzazione’ dei personaggi femminili che ha caratterizzato i decenni successivi. Ovviamente quando ero bambina già esistevano i lungometraggi Disney di grande successo che hanno agito su alcuni personaggi femminili delle fiabe popolari, tradizionali o classiche, che dir si voglia, come potentissimi diserbanti, a detrimento della loro qualità letteraria e simbolica, della loro ricchezza narrativa e della poliedricità delle loro varianti, aspetti rilevati da molti fra i loro studiosi, da Jack Zipes a Maria Luisa von Franz, da Calvino a Bettelheim, da Alison Lurie a Marina Warner, a Beatrice Solinas Donghi, per citarne alcuni. Non per niente queste fiabe, nelle versioni originali e più antiche, oggi sono rigorosamente tenute lontane dalle stanze delle bambine e dei bambini, perché considerate portatrici di messaggi perturbanti e ambigui che si preferiscono censurare, con la conseguenza che oggi molti non le conoscono più, come mi riportano diverse insegnanti (e dal mio punto di vista è una perdita secca, perché si abbandona per strada una possibilità di comprensione della nostra cultura non da poco: come spiegava Calvino nella prefazione alle Fiabe italiane, le fiabe sono il catalogo dei destini umani).

Zezolla, protagonista di La Gatta Cenerentola di Giambattista Basile, nello spettacolo di Roberto De Simone.

Ripensando alla presenza delle fantomatiche principesse nella mia crescita, mi è venuto in mente che a Carnevale (cartina di tornasole dei processi di identificazione), il vestito delle bambine per antonomasia era quello, pseudo settecentesco, detto della ‘damina’, seguito da quello da fata (turchina) e da Cappuccetto Rosso. Insomma di principesse propriamente dette, poche. L’unica principessa di grido che si vedeva in tv, che poi era solo la Rai con due canali, era, colpo di scena, Pippi Calzelunghe, creatura di Astrid Lindgren, figlia di un re del tutto anomalo, il capitano Efraim, vedovo, pirata e re di Taka-Tuka. Potagonista della serie di maggiore successo presso bambine, ma anche bambini, di quegli anni, Pippi è un personaggio femminile fra i meno convenzionali di sempre: una bambina al cento per cento, non bella, non fragile, non in cerca di prìncipi, forzuta, sgraziata, autonoma, felice, rompiscatole, imperfetta. Molte bambine a Carnevale si vestirono da Pippi, infatti, in quel periodo.

Insomma le principesse Disney erano presenti, ma non facevano la parte del leone nell’immaginario di chi stava crescendo: erano una fra le opzioni disponibili. Se modelli deteriori di sudditanza, discriminazione e subordinazione femminile venivano trasmessi era, ancora e soprattutto, da famiglia, scuola e chiesa, attraverso codici di comportamento patriarcali fino a poco prima ritenuti inscalfibili, ma che cominciarono a mostrare vistose crepe. Questo per dire che la trasmissione avveniva in misura decisamente inferiore attraverso gli stereotipi divulgati dall’industria dell’intrattenimento che, spesso, anzi, in quegli anni era animata da una forte tensione modernizzatrice e, quindi, polemica nei confronti dei valori tradizionali. Furono, infatti, anche anni di grande importanza per le battaglie del movimento femminista nel pubblico e nel privato, per la rivendicazione di diritti fondamentali e di un cambiamento radicale nell’ambito della famiglia, del lavoro, della salute, della cultura. In proposito mi viene in mente quella mostra bellissima di Francesco Vezzoli per Fondazione Prada, TV Settanta, del 2017, dove una sezione era dedicata alle donne della tv, con filmati di Mina, Vanoni, Patty Pravo, Carrà etc., figure femminili di novità dirompente per le scelte poco convenzionali nella vita sia pubblica sia privata.

Il club esclusivo delle Principesse Disney.

Dico questo perché, leggendo Principesse, una delle prime cose che ho pensato, è che il peso della tv, soprattutto commerciale, esploso negli anni Ottanta, e, in generale dell’industria dell’entertainment, hanno avuto un ruolo chiave in quegli anni nella ‘principessizzazione’ del pubblico femminile, così come lo hanno avuto i processi di brandizzazione a essa legati, ovvero la fidelizzazione dei consumatori attraverso i brand (Disney costruisce i personaggi anche in base alle possibilità di merchandising e alle previsioni dei processi di vendita che questi possono attivare), ne è un esempio eclatante il marchio Principesse, di cui Marchetta parla diffusamente, che attraverso una sterminata produzione di oggetti e accessori inocula nella vita quotidiana delle consumatrici i codici degli stereotipi propagandati da narrazioni filmiche e televisive, moltiplicando i processi di identificazione: il trionfo del rosa chewing gum nell’abbigliamento, le gonne di tulle e le tiare destinate alle bambine, per andare a scuola o al supermercato, tutt’ora imperanti, trovano lì le loro radici.

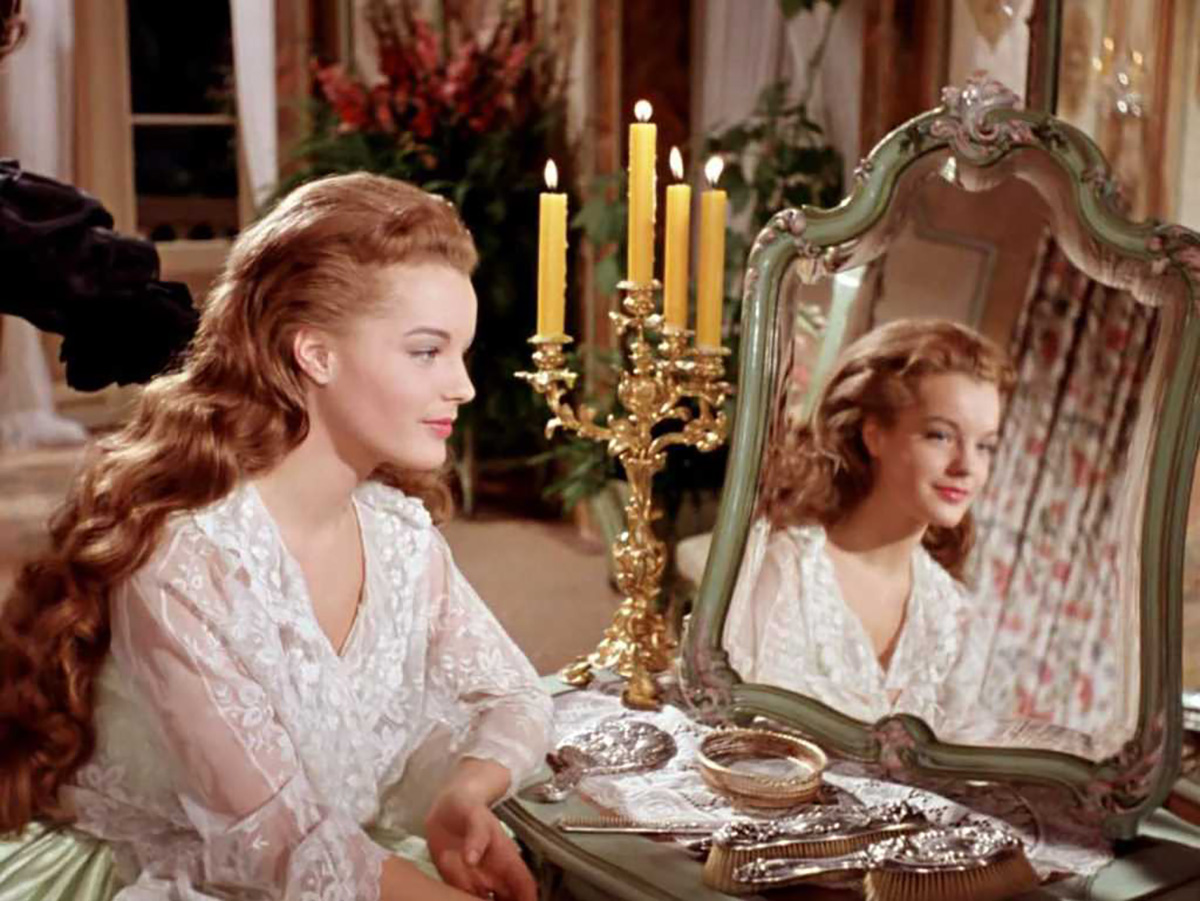

Romy Schneider in Sissi.

Insomma, la principessa, ho pensato, da archetipo sottratto all’immaginario popolare e folclorico che ha radici che si allungano nel mito (o viceversa, dato che secondo alcuni i frammenti fiabeschi presenti nel mito radicano in culture tribali a esso antecedenti), trasformata in stereotipo si è imposta globalmente attraverso processi di commercializzazione, diventando prima di tutto un lucrosissimo campo d’affari, un prodotto da vendere. Rivestite da una patina glamour, le immagini di modelli femminili tipici della cultura patriarcale hanno trovato nel capitalismo un potentissimo motore, attraverso storie veicolate da serie, cartoni animati, film: quel tipo di cultura che arriva a tutti, spiega Marchetta, e ti raggiunge, se fai parte del target per cui è nata, anche se non te la sei scelta, non l’hai cercata, e i tuoi interessi, le tue letture, i tuoi studi vanno in altre direzioni.

Scrive Marchetta: «Che provengano da un libro, da un film, da un serie televisiva, le storie che ci hanno cresciuto continuano a farlo. Spesso cambiano nel tempo, le nostre sono cambiate: abbiamo cominciato a leggere le scrittrici, a guardare i film delle registe. Abbiamo capito perché la tortura di Scully era ingiusta [qui si allude alla protagonista di X-Files ndr].

È stato il mondo narrato a dimostrarmi che sbagliavo: anche la realtà ha le sue storie e pretende che siano vere e universali. Per evitare che ci imprigioni abbiamo bisogno di immaginari con cui confrontarci in continuazione e che siano abbastanza forti da farci mettere in dubbio quelli che ci hanno allevato. Negli anni alcune serie tv hanno rese visibili tutte le gabbie della mia adolescenza, il sessismo, l’omofobia, il razzismo, con una naturale semplicità. Da qualche parte in libreria c’erano dei libri importanti che avrei dovuto leggere e che avrebbero fatto lo stesso; queste storie però sono entrate senza essere state invitate o cercate e il fatto di poterle condividere, di costruire un immaginario comune […] con una comunità di adolescenti, le ha rese più forti, più credibili della realtà che ciascuno di noi aveva intorno.»

Alessandra Martines in Fantaghirò.

Gabrielle e Xena interpretate da Renée O'Connor e Lucy Lawless in Xena: Warrior Princess.

La mia difficoltà a interpretare, ma soprattutto a comprendere a pieno il successo delle principesse, nasce dal fatto che questa cultura mi è stata in gran parte estranea, poiché i programmi e i film che hanno accompagnato la mia infanzia e adolescenza erano molto diversi da quelli che sono venuti dopo. I film e le serie rivolte a bambini, adolescenti e giovani negli anni Ottanta, Novanta negli anni Duemila fino a oggi (si arriva a Wednesday, di Tim Burton), le fisionomie dei personaggi femminili da questi proposte, non mi hanno sfiorata perché, uscita da quei target, i miei consumi culturali hanno pescato altrove. Leggendo le accurate analisi che Marchetta dedica alle serie, per esempio, mi sono resa conto di conoscerne poche e anche quelle per averle solo intraviste, e mai seguite, e di ignorarne la maggior parte. A oggi non ne sono quasi consumatrice: ne ho seguite diverse, anche con divertimento e interesse, ma la possibilità di seguire l’evoluzione dello stereotipo della principessa, e di individuarne la presenza in figure apparentemente più emancipate era completamente fuori dalla mia portata. Per questo ho trovato la lettura di questo libro, acutissimo e implacabile, illuminante: lo sguardo di una generazione più giovane è di fondamentale importanza per fare luce su ambiti della realtà contemporanea che altrimenti sono destinati a sfuggire completamente a chi non ha strumenti sufficienti o adeguati a leggere il presente.

Dana Scully e Fox Mulder, interpretati da Gillian Anderson e David Duchovny in X-Files.

Sarah Michelle Gellar in Buffy the Vampire Slayer.

Fissati i sei elementi fondanti dello stereotipo della principessa – 1) Non deve necessariamente prendere parte alla sua storia, qualcuno agirà per lei, guidandola verso il lieto fine; 2) Viene salvata dal principe; 3) È sempre bella; 4) È sempre pura; 5) È sempre femminile, dolce, aggraziata; 6) Sposa sempre il principe che l’ha salvata - l’analisi di Marchetta spazia dalle più note protagoniste delle fiabe rese celebri dalle animazioni di Disney (Biancaneve, Cenerentola, Aurora) alle loro più recenti e aggiornate versioni principesche come Ariel, Bella, Mulan, Yasmine, Pocahontas, Rapunzel, Tiana, Merida, Vaiana, entrate nel canone delle 12 principesse incluse nell’esclusivissimo brand delle belle, magre e di successo: il capitolo loro dedicato si intitola, significativamente, Come le principesse hanno salvato il capitalismo (per Elsa, anomala super principessa di Frozen, dal successo stellare, Disney ha creato un marchio apposito).

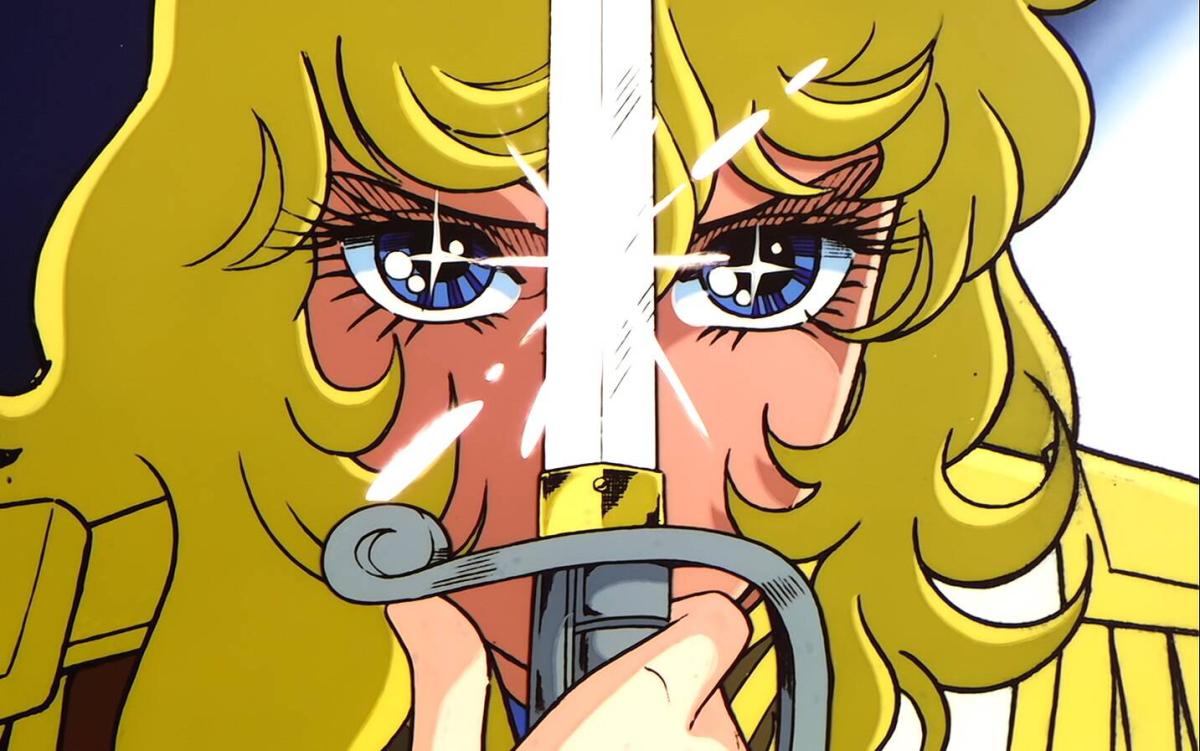

Lady Oscar.

Sailor Moon.

Da qui, l’autrice si avventura, attraverso una disamina agguerrita e documentatissima, a rilevare come lo stereotipo si sia evoluto, incarnandosi in figure sempre più distanti da quelle delle capostipiti, adattandosi ai cambiamenti politici, culturali e sociali, e proponendo trasformazioni spesso attraenti, ma a occhi attenti sempre portatrici, celatamente, di alcuni dei caratteri tipici della principessa, sostanzialmente quelli irrinunciabili (ovvero l’essere bella; piacere; dipendere dall’approvazione dello sguardo altrui). La sezione centrale del libro, intitolata Come non abbiamo ucciso le principesse (ma ci abbiamo provato) lo afferma in modo inequivocabile. Ed ecco apparire Leila, la celeberrima protagonista di Star Wars, interpretata dalla ribelle Carrie Fisher, passando per una galleria di figure che hanno tracciato e fatto la storia dell’identità femminile nella cultura mainstream: principesse manga, principesse guerriere, principesse assassine pentite, principesse cacciatrici, principesse ammazza vampiri, principesse FBI laureate in fisica, principesse lesbiche, principesse travestite da maschi, principesse che si comportano da maschi, principesse dotate di forze e poteri eccezionali, principesse che amano altre principesse, principesse giustiziere, principesse super eroiche, principesse poco principesse, principesse tristi, principesse incidentate.

Leila interpretata da Carrie Fisher in Star Wars.

Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver in Alien.

Ci sono un gran numero di aspetti interessanti e sorprendenti in queste pagine: prima fra tutte la padronanza e la spregiudicatezza con cui Marchetta si muove nell’ampio e variegato ambito della cultura di massa e la competenza che dimostra negli studi a questa dedicati. Mi ha colpita la sottigliezza delle sue analisi, anche in relazione al rapporto che lei stessa ha intrattenuto nel corso della sua vita, da bambina, adolescente e ragazza, con molti dei materiali di cui tratta, per la capacità di interpretarli e di registrarne le profonde implicazioni politiche, sociali, culturali, spesso per improvvise illuminazioni nel corso di esperienze personali: una capacità credo determinata dall’esporsi con un certo coraggio, per una intellettuale, all’impatto e alla forza di narrazioni del tutto aliene ai canoni della cultura ‘alta’.

Quello che forse mi ha più conquistata, per ragioni del tutto personali, sono le pagine dedicate ai dialoghi con le bambine (e con alcune delle loro mamme) a proposito di principesse. Bambine pensose, un po’ sospettose, severe, laconiche, giuste, che vanno dritte al punto e fanno domande spiazzanti. Bambine molto somiglianti, non tanto agli stereotipi delle bambine ribelli, quanto ad alcuni fra i personaggi migliori della letteratura per ragazzi, come Dorothy, come Alice o come le magnifiche e più recenti Coraline, Winnie Foster di La fonte magica o Lovejoy Mason di Nella città una rosa di Rummer Godden.

Jenna Ortega in Wednesday.

È proprio a una di loro, Nilde, che viene rivelata la motivazione profonda che ha portato la scrittrice a mettere mano a questo saggio.

- Perché ci devi scrivere un libro?

- Non lo devo scrivere, lo voglio scrivere, per vedere cosa viene fuori.

- Non lo sai già?

- È complicato. Voglio capire perché da piccola odiavo le principesse. E se avevano qualcosa di buono che non riuscivo a vedere.

Ci è riuscita perfettamente. Non per niente il titolo dell’ultimo capitolo è Dalla parte delle principesse (o quasi).