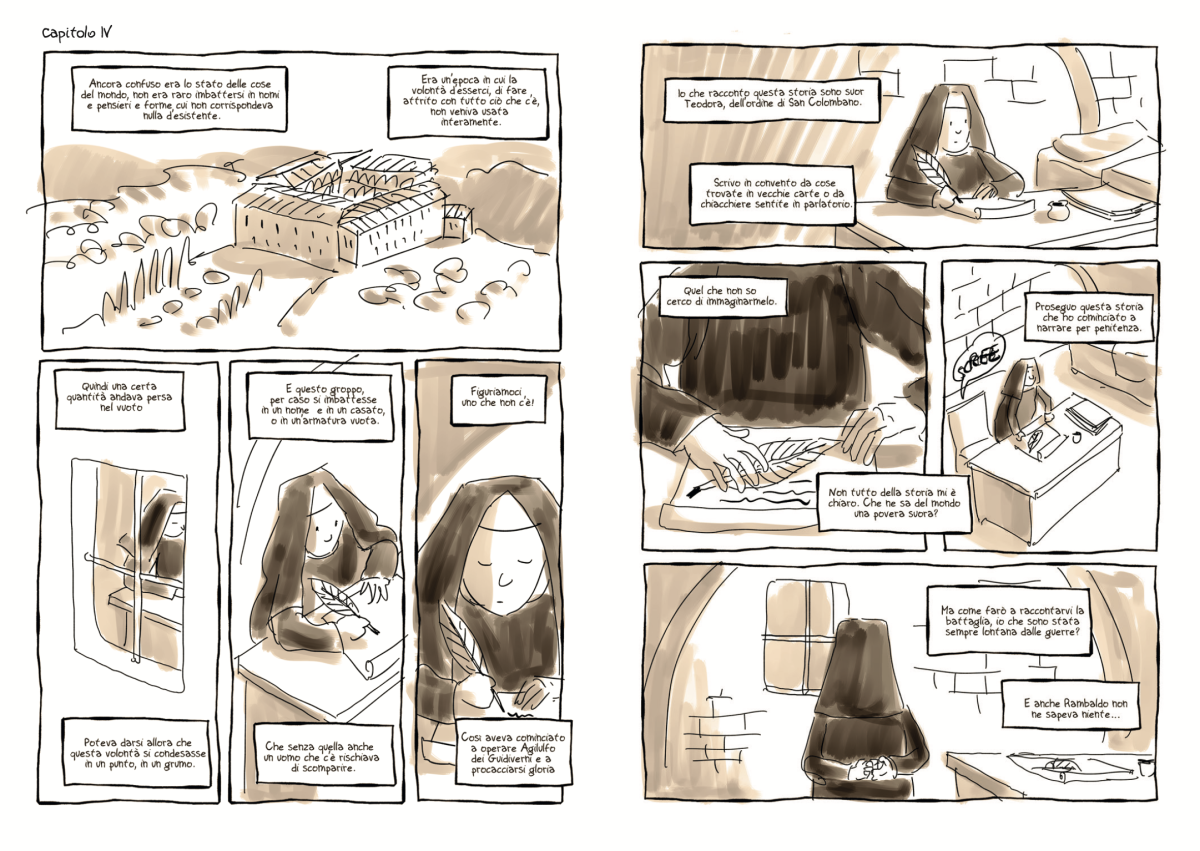

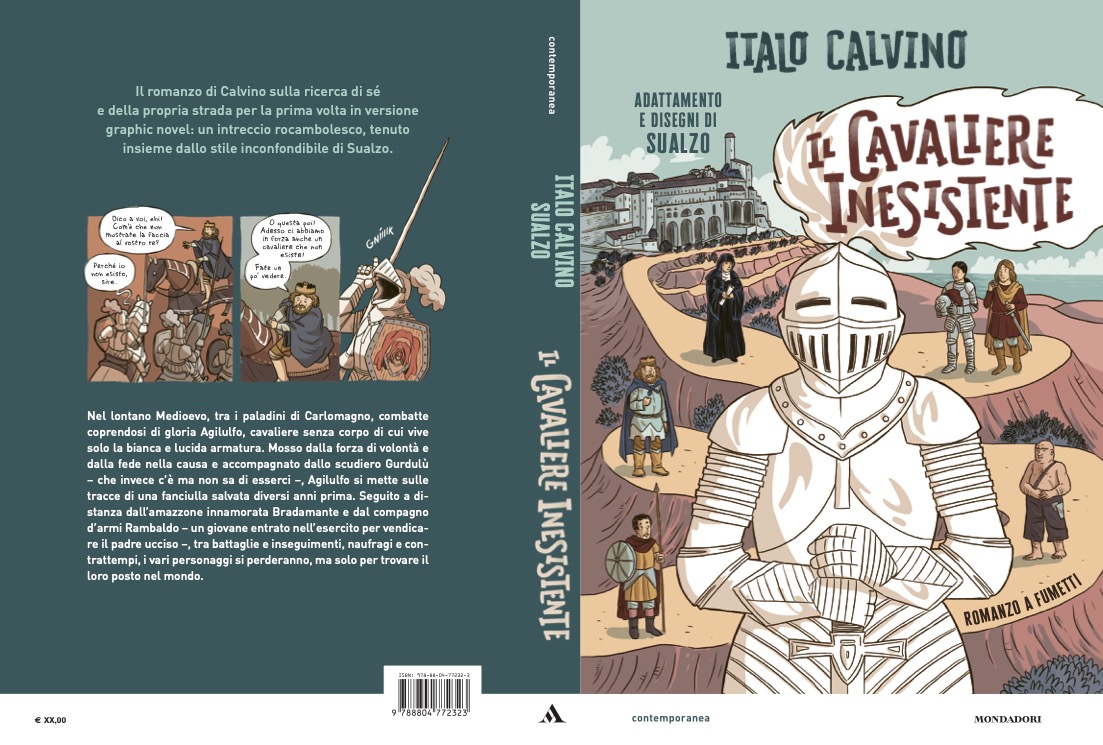

Dopo le interviste a Sara Colaone su Il barone Rampante e a Lorenza Natarella su Il visconte dimezzato, arriva quella ad Antonio Vincenti, in arte Sualzo, che ha scritto e disegnato Il cavaliere inesistente, completando la trilogia de I nostri antenati di Italo Calvino trasposta in fumetti per Mondadori. L’intervista questa volta è di Beatrice Bosio.

Dopo le interviste a Sara Colaone su Il barone Rampante e a Lorenza Natarella su Il visconte dimezzato, arriva quella ad Antonio Vincenti, in arte Sualzo, che ha scritto e disegnato Il cavaliere inesistente, completando la trilogia de I nostri antenati di Italo Calvino trasposta in fumetti per Mondadori. L’intervista questa volta è di Beatrice Bosio.

Per cominciare, sarei curiosa di sapere se ti ricordi quando e che cosa hai letto per la prima volta di Italo Calvino. Da allora, qual è stato il tuo rapporto, non solo in veste di lettore ma anche di autore di fumetti, con questo scrittore?

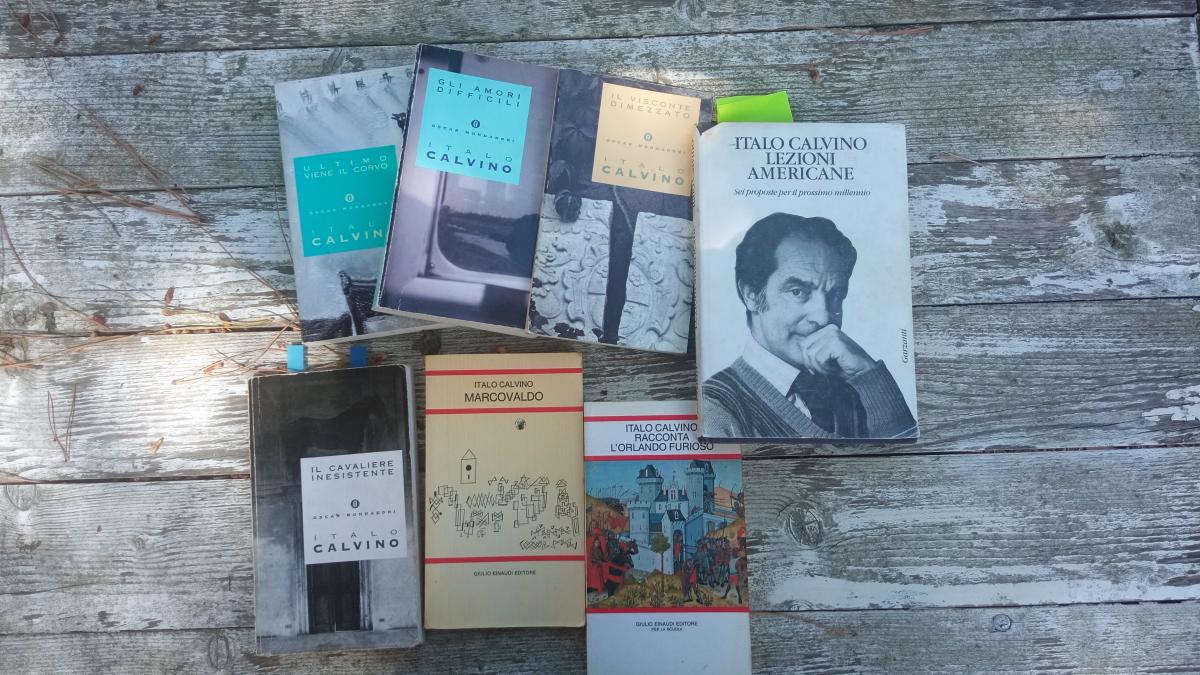

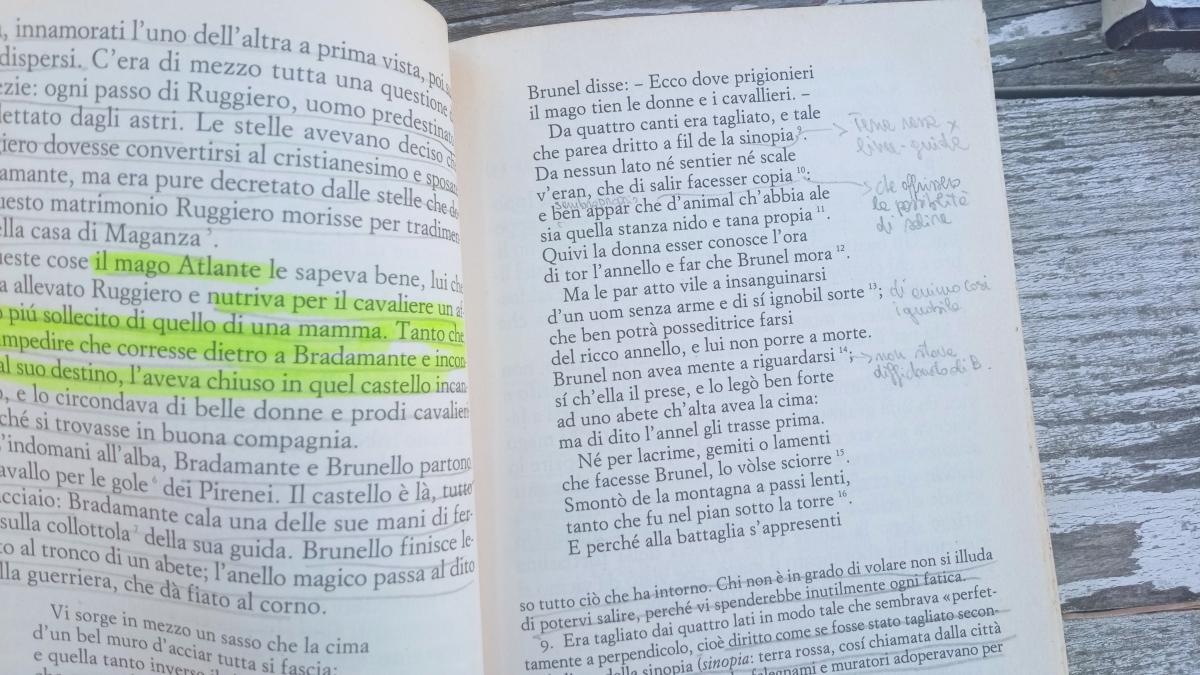

Il mio incontro con Calvino è stato alla scuola media: nell’ora di narrativa mi dettero da leggere Marcovaldo ovvero Le stagioni in città e ricordo che fu un vero colpo di fulmine. Quel personaggio era così malinconico, eppure nei racconti serpeggiava sempre un sottile umorismo che mi conquistò. In un’epoca in cui forse non avevo ancora mai sentito parlare di “antieroe”, lui calzò perfettamente quel ruolo ai miei occhi. C’era qualcosa di profondamente consonante con me in Marcovaldo, con la sua fragile ma ostinata resistenza alle ostilità del mondo, che ne rimasi affascinato. Negli anni seguenti ho cercato di capire chi fosse davvero Calvino come scrittore, leggendo altro oltre a quel libro, che è comunque rimasto profondamente radicato in me, tanto da averlo utilizzato come testo per la realizzazione delle famigerate cinque illustrazioni con cui tentare per la prima volta il concorso per la selezione alla mostra degli illustratori della Fiera di Bologna. Scelsi l’episodio “Luna e Gnac”.

Come autore di fumetti non sono particolarmente attratto dall’idea di fare trasposizioni di libri di letteratura, ma quelli di Calvino erano sicuramente tra i pochi per cui avrei fatto volentieri un’eccezione. Quando Mondadori mi ha chiesto quale fosse il mio volume preferito della trilogia de I nostri antenati, non ho avuto dubbi. Pensa che comperai la prima edizione negli Oscar Mondadori appena uscita, nel maggio 1993. Due mesi dopo incontrai Silvia e quella copia diventò il primo libro che le regalai. Ricordo, con un po’ di vergogna, alcuni biglietti di corteggiamento da me firmati “Agilulfo”.

Suppongo che realizzare un adattamento di qualsivoglia genere non sia affatto facile, specialmente quando significa confrontarsi con un capolavoro molto amato. Avevi già lavorato in passato a simili progetti di adattamento? Ti ha intimorito dover mettere mano a un’opera di Calvino?

Hai ragione, non è per nulla facile e per di più questa è stata per me la prima volta in assoluto. Stranamente, però, non mi ha intimorito metter mano a un libro amatissimo di un autore amatissimo, perché mi sono sentito subito così distante nel guardarlo da essere incapace di rovinarlo. Il cavaliere sarebbe rimasto intatto e splendente nella sua forma romanzesca, mentre io avrei provato a tradurlo in un altro linguaggio. Non amo molto la parola “adattamento” e men che meno quella di “riduzione” (che presuppone un pubblico “basso” a cui rivolgersi), al limite accetto “trasposizione” o, ancor più precisamente, “traduzione”: perché è proprio questo quello che ho voluto fare, tradurre la storia di Agilulfo nel linguaggio polialfabetico del fumetto.

All’inizio ringrazi Silvia Vecchini per la collaborazione alla sceneggiatura. Tu e Silvia, oltre a essere compagni nella vita, siete spesso coautori di libri: generalmente Silvia si occupa delle parole e tu delle immagini. Nel corso del tempo avete consolidato un vostro modo di lavorare insieme che è analogo per ogni libro o cambia a seconda del progetto? Nel caso de Il cavaliere inesistente, in cosa è consistito il supporto di Silvia alla sceneggiatura?

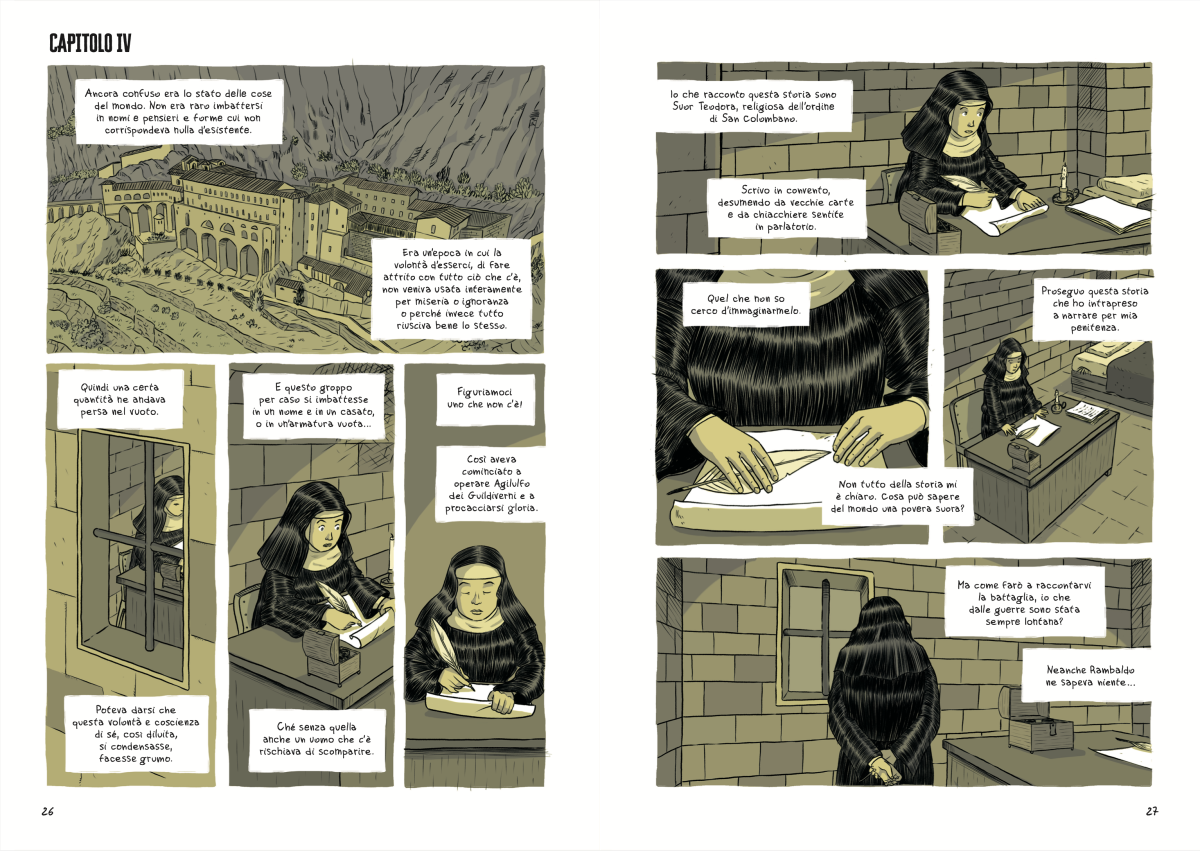

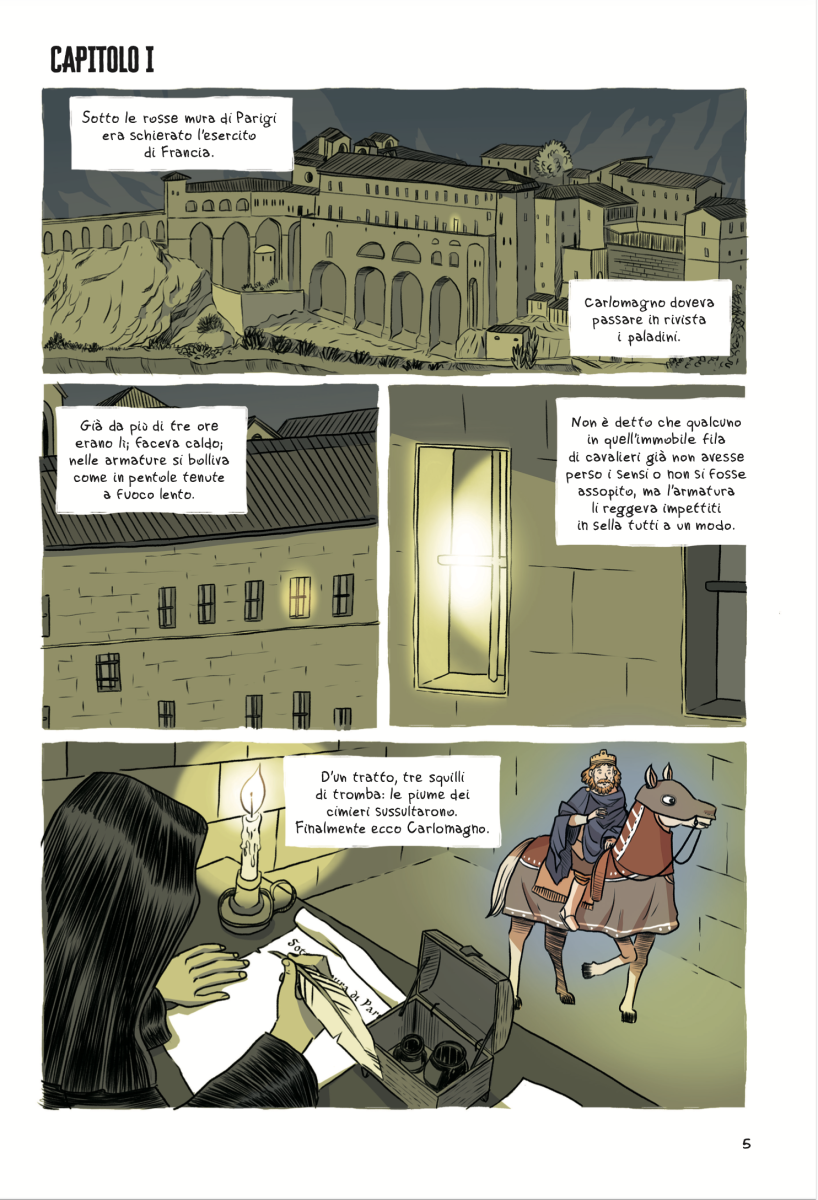

Silvia e io abbiamo un metodo di lavoro per i fumetti ormai ben consolidato e che mi è stato di indirizzo anche per questo libro. La modalità con la quale realizziamo i nostri fumetti è da sempre quella di un autore che traduce il lavoro di un altro autore. Non amando Silvia la scrittura tecnica di una sceneggiatura e non amando io disegnare seguendo tutta la serie di istruzioni che una sceneggiatura comporta, ci siamo inventati questa nostra modalità che, per brevità – e per sfottermi, Silvia ha denominato “io scrivo e lui cancella”. In pratica, lei mi sottopone la storia in una lunga versione scritta, che include dialoghi e descrizioni, ma non la divisione in pagine né tantomeno quella in vignette; io la leggo e cerco di trasformarla in fumetti. Di fatto, quindi, tanta prosa, pur molto bella, viene trasformata in immagini e movimenti degli attori sulla scena; il verbale viene lasciato, se possibile, solo per i discorsi diretti che appaiono nei balloon (da qui l’appellativo coniato da Silvia per questo metodo). Abbiamo rinunciato del tutto agli interventi diegetici, tenendo le didascalie al massimo per i pensieri espressi come voci fuori campo.

Mi sono fatto forza e ho adottato questo approccio anche per il fumetto sul Cavaliere: ho capito, infatti, che è l’unico metodo di lavoro che in qualche maniera so amministrare. In questo caso specifico, l’apporto di Silvia è stato quello di sorvegliare il testo e garantire la fedeltà della traduzione: ha fatto da “supplente” a Calvino.

Oltre a lei, ringrazi Claudia Giuliani per la colorazione. Cosa intendi, come ha contribuito lei esattamente?

Sono anni ormai che Claudia è una collaboratrice fondamentale, se non la titolare esclusiva della colorazione delle nostre storie a fumetti: la formula adottata dall’editore per precisarlo è forse troppo limitativa e non rende giustizia al suo contributo.

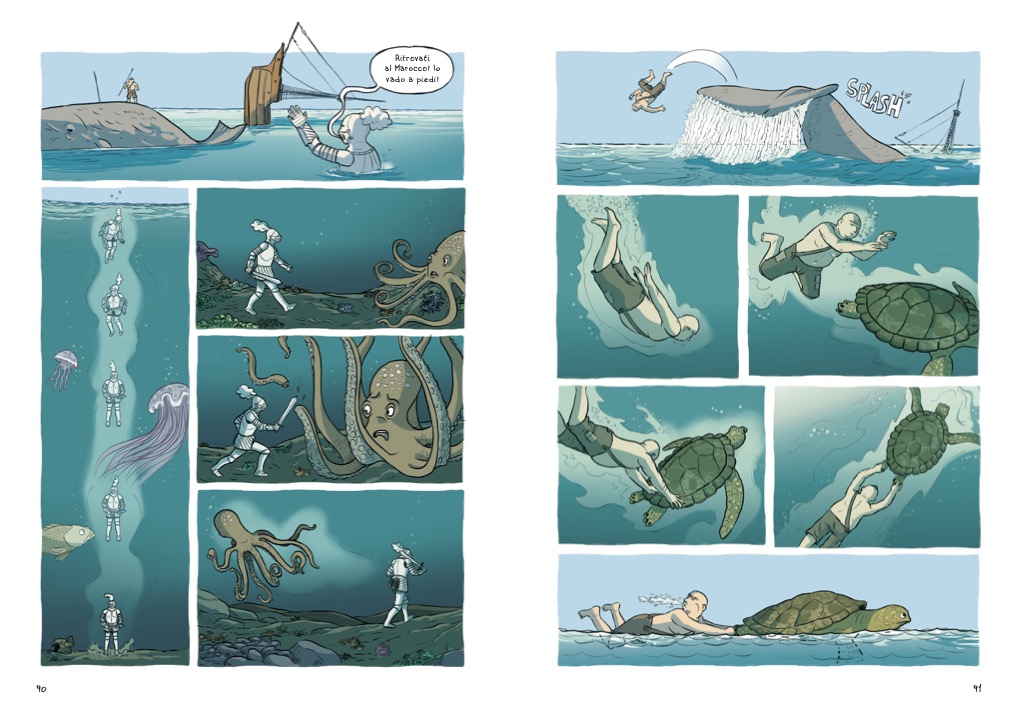

Nel caso specifico de Il cavaliere inesistente, Claudia ha colorato le tavole cercando toni e atmosfere adatte a ogni scena; io sono intervenuto solo qua e là per correggere qualche dominante così da rendere l’idea di Medioevo sognato che avevo in testa e rimediare a indicazioni errate date in un primo momento (come colore dei capelli o dei pantaloni di qualche personaggio).

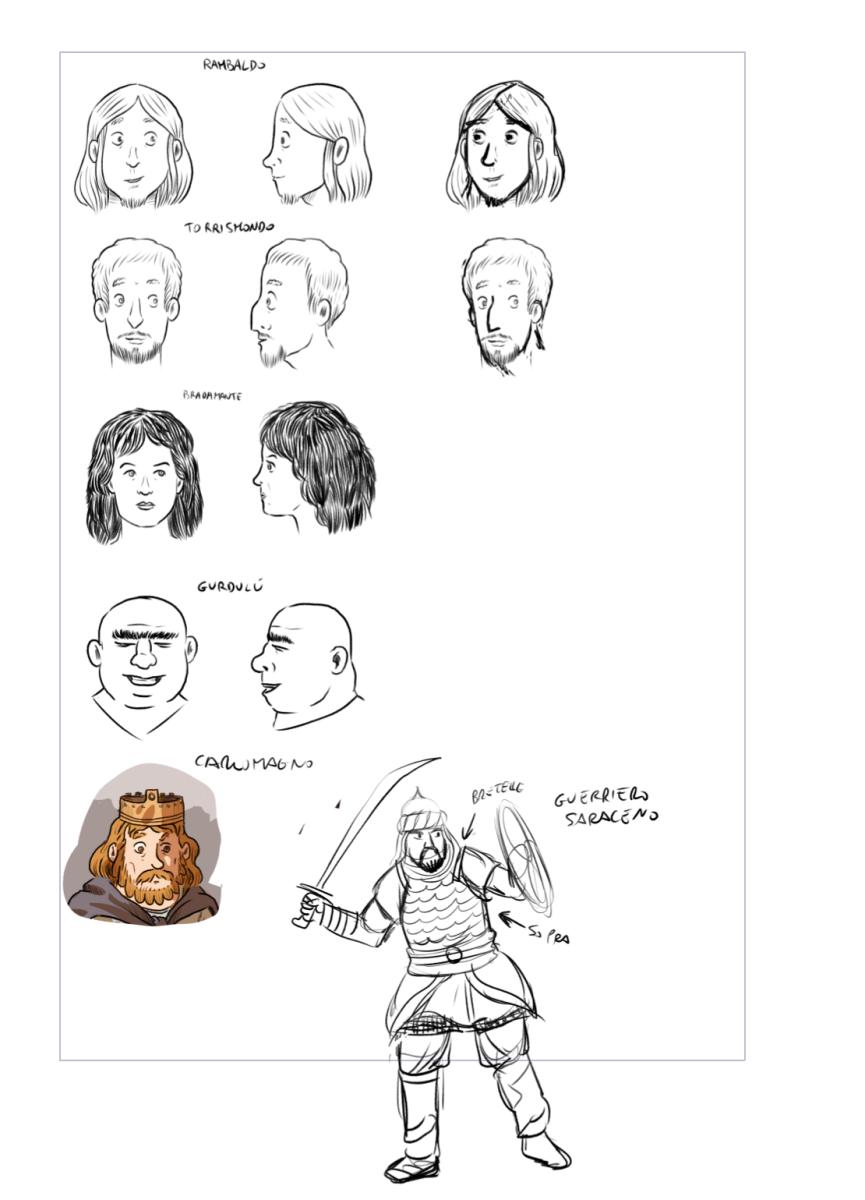

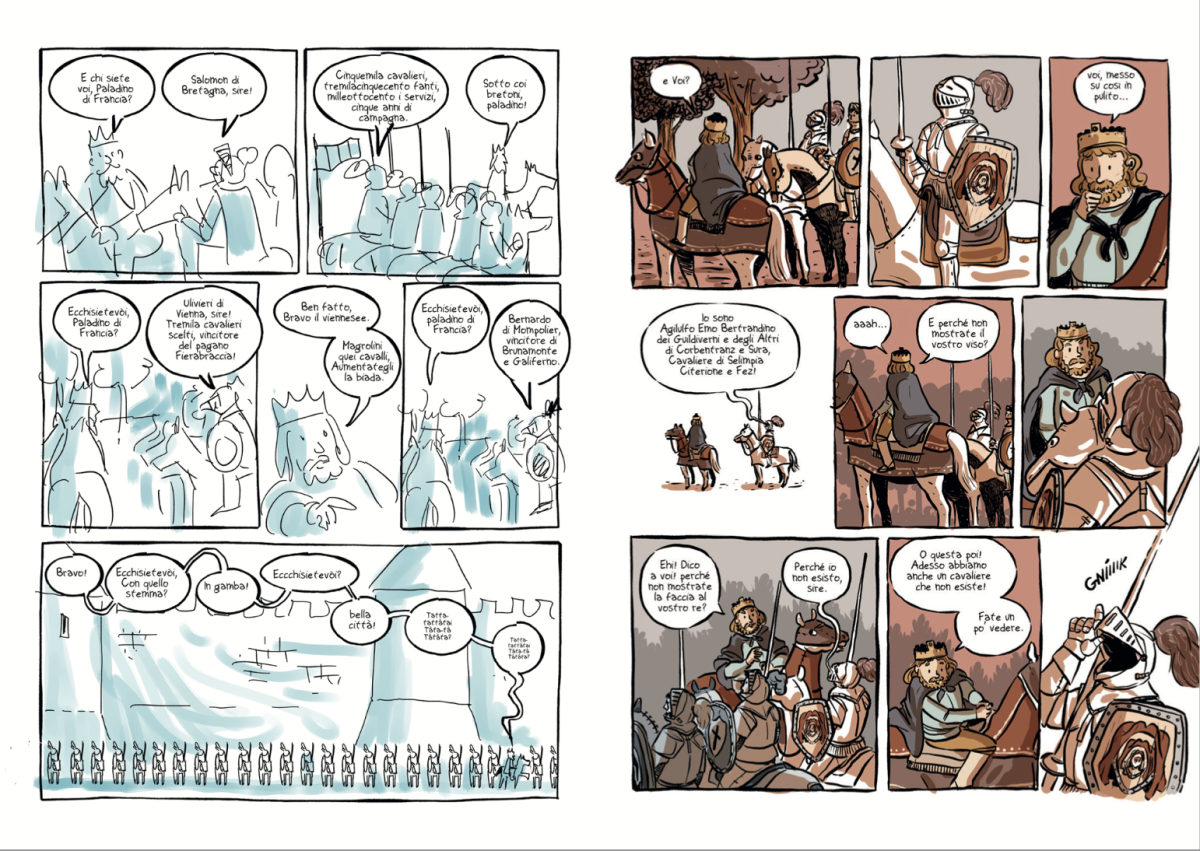

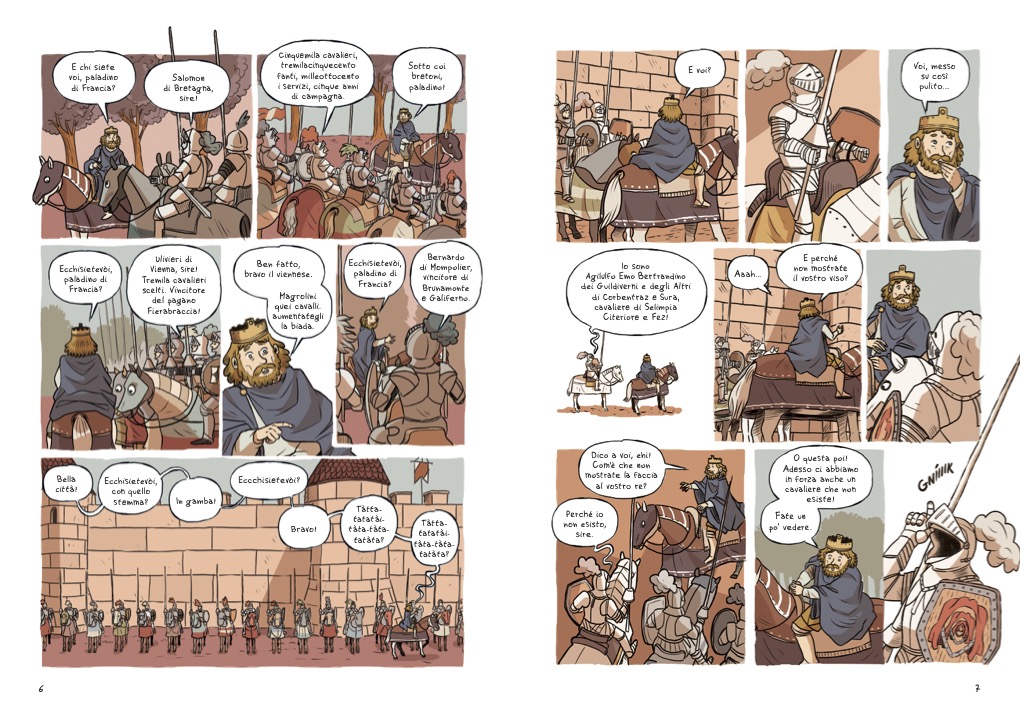

I personaggi de Il cavaliere inesistente, come del resto tutti quelli della trilogia de I nostri antenati, sono davvero iconici, pieni di ironia. Come ne hai affrontato lo studio, la caratterizzazione e la raffigurazione? Ci sono stati personaggi particolarmente complessi da tratteggiare o, al contrario, altri che hai visualizzato subito con facilità?

Non mi è risultato particolarmente difficile visualizzare alcun personaggio: anzi, leggendo, è stato naturale per me dar loro forma a partire dalle indicazioni caratteriali. Quelle fisiche, che pure ci sono e anche molto precise, mi sono apparse spesso quasi secondarie al fine di “vedere” i personaggi. Bisogna dire, poi, che per alcuni di loro mi sono limitato a pochissimi tratti, forse perché Calvino stesso era convinto che non servisse molto di più a renderli iconici.

In generale, sono partito sempre dal carattere di ciascuno, per poi verificare con una lettura più attenta che le qualità esteriori da me scelte combaciassero con le descrizioni nel testo e correggere quelle in eventuale conflitto.

Ti sei chiesto che fine abbia fatto Agilulfo, alla fine, o ti soddisfa l’idea che si sia semplicemente dissolto nell’aria?

Non posso dire che mi abbia soddisfatto l’idea di Agilulfo semplicemente dissolto, ma allo stesso tempo trovo non fosse possibile altro finale. Diciamo che, più che dissolto, l’ho sempre considerato liberato. Liberato dall’obbligo di dimostrare di esserci secondo la sola forma che gli altri erano disposti a riconoscere. Alla fine c’è come pare a lui.

Quali sono gli aspetti che più ti piacciono del romanzo Il cavaliere inesistente di Calvino? Pensi di essere riuscito a conservarli nella tua trasposizione a fumetti?

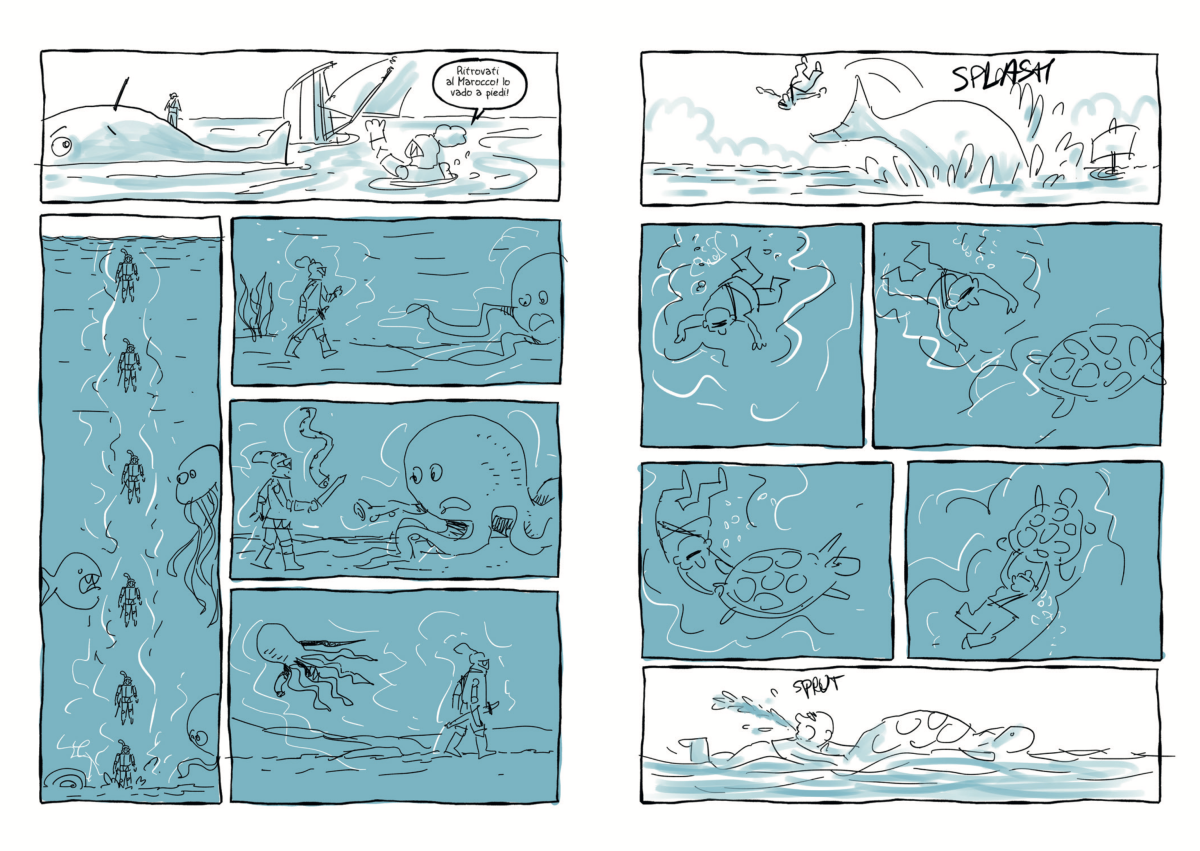

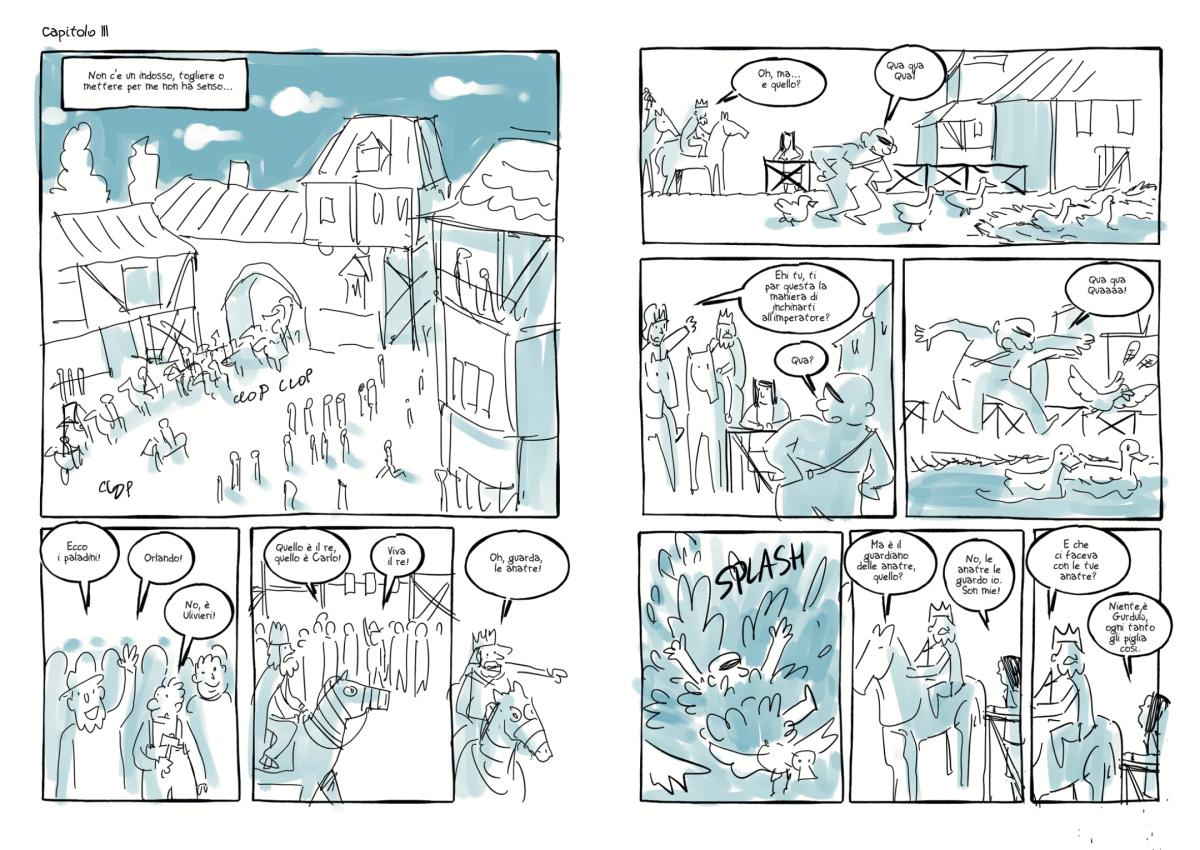

Sicuramente ho prestato particolare attenzione a preservare l’ironia che pervade tutto il testo e ne costituisce la vera potenza. Altrettanta importanza ho dedicato al controcanto della follia affidato a Gurdulù come risposta alla (finta) pomposità delle vicende della storia. Confesso che anche le scene di battaglia, pur non appartenendo al mio patrimonio di autore di fumetti, mi hanno divertito molto: mi sembrava riunissero tutti questi aspetti e credo di essere riuscito a renderle con una buona efficacia.

Quanto tempo hai impiegato per la realizzazione di questa graphic novel e cosa hai imparato?

Se non ho fatto male i conti, dovrei aver impiegato circa un anno e mezzo dalla prima scrittura dello storyboard alla consegna. Tempo durante il quale ho imparato a gestire tante cose che non avevo mai trattato a fumetti: cose come battaglie, inseguimenti a cavallo, armature… E a consolidare la mia piena fiducia nel fatto che con i fumetti si possa raccontare tutto, senza doversi sentire in difetto rispetto ad altri linguaggi.

Quali sono, secondo te, i punti di forza di un fumetto rispetto a un romanzo? In quest’ottica, ritieni abbia senso riproporre a ragazzi e ragazze grandi classici a fumetti?

Il punto di forza del fumetto risiede nel suo codice fortemente inclusivo. Per sua natura, infatti, il fumetto ha una soglia di entrata più ampia rispetto a quella di un romanzo, quindi accessibile a più persone: è un genere a cui possono accostarsi con maggior facilità anche lettori poco forti o con difficoltà. Per questa ragione credo abbia senso proporre anche i grandi classici a fumetti, stando però bene attenti a non limitarsi al solo aspetto dell’inclusività. Una volta invogliati e “facilitati” nell’approccio, i lettori e le lettrici dei classici a fumetti devono trovare narrazioni che non rinuncino alla complessità dell’originale in prosa, bensì sfruttino al meglio e completamente le enormi potenzialità del nuovo linguaggio.

C’è un romanzo di cui desidereresti provare a fare una versione a fumetti e, in caso, perché proprio quello?

Non ho una particolare predisposizione per le trasposizioni a fumetti, forse perché, come spiegavo prima, affronto la creazione delle nostre storie originali con lo stesso identico procedimento e quindi non c’è nulla che “mi manchi”.

Se proprio dovessi scegliere, però, penso mi lancerei su qualcosa di veramente colossale, per mettermi alla prova e vedere se riuscirei a “reggere”. Sceglierei uno dei libri che ha avuto maggior impatto su di me come lettore: Pastorale Americana di Philip Roth. Affrontare la vastità e la profondità di quel romanzo sarebbe proprio una gatta da pelare!