Ringraziamo Barbara Bernardini che, a inaugurare il nuovo anno del blog, ci ha ceduto il capitolo dedicato alle zuppe, tratto dal suo libro bellissimo Dall'orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica, edito da Nottetempo nel 2023, in cui ha parlato anche della nostra Zuppa Lepron e del suo chef straordinario. Ne siamo onorati.

Il nome zuppa, o zuppa cotta, si presenta quasi dimesso allo sguardo di chi legge. È un termine che indica una modesta preparazione tra le più antiche della cucina, ma ad essa dobbiamo riconoscere delle qualità che mancano molte volte ad altre vivande dai titoli blasonati.

In molte famiglie le zuppe, specialmente per il pranzo della sera e durante i mesi freddi, vengono largamente usate perché sono facili da preparare, consentono l’utilizzazione di prodotti economici o che si hanno in abbondanza nei propri campi, sono ben accette per la sapidità delle preparazioni e per l’allegria che all’intimità del desco offre sempre una buona scodella fumante.

Ada Boni, Il talismano della felicità(1)

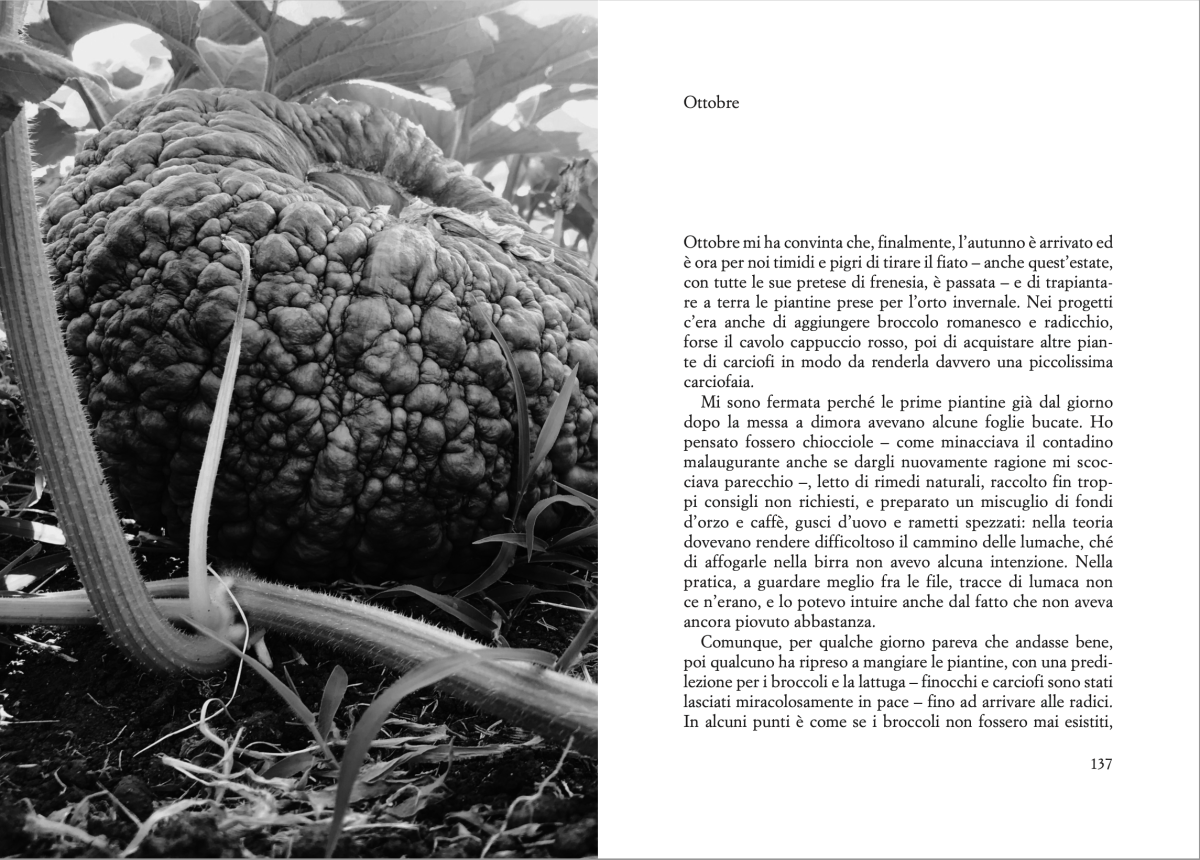

Ho raccolto questo primo cavolo verza, un po’ piccolo, è vero, ma già abbastanza grande per farne la prima zuppa dell’inverno. La mia preferita, l’ho deciso proprio ora, è quella con verza, cicerchia e funghi champignon: lo è un po’ perché sono questi gli ingredienti che avevo in cucina – la cicerchia era già in ammollo da ieri sera –, un po’ per l’odore che manda mentre bolle in pentola.

Ho messo su un soffritto classico, con carote cipolla e sedano, in cui ho fatto insaporire i funghi, le parti più dure della verza e le patate, per poi aggiungere l’acqua e la cicerchia, coprire, e rimanere qui ad aspettare.

La minestra è una preparazione da distribuire a mestolate, è da questo gesto che viene il nome: “minestrare”, cioè scodellare, versare, servire. Il minister latino è il servitore: a me pare una bella cosa che minestra e ministro abbiano la stessa radice, ricordarselo sarebbe un buon punto di partenza per far rinvenire la politica – così come si dice dei legumi secchi messi a bagno – e darle un sapore più buono. La minestra è un piatto povero e umile, che si faceva con quel che si aveva nell’orto, e quando nell’orto non cresceva nulla, solo con l’acqua e le erbe di campo. La zuppa, termine spesso usato come sinonimo, indica il piatto di minestra in cui viene, appunto, inzuppato del pane vecchio. In verità poi la differenza si è persa, e oggi minestra e minestrone, brodo e brodetto, zuppa e pappa vengono usati spesso come sinonimi.

È, anche, un pasto da condividere, da non preparare mai in quantità minime ma sempre in abbondanza, perché la lunga cottura non conviene farla solo per pochi cucchiai e anche perché la zuppa è conforto comune, non solitario.

Nel Sergente nella neve(2), Mario Rigoni Stern racconta di quando, affamato durante l’inverno della ritirata in Russia, entra in un’isba dove dei soldati sovietici stanno mangiando da una zuppiera comune. Lui è armato, ma il fucile non conterà più, nella condivisione del pasto caldo, al riparo dall’inverno gelido, nascerà “quella naturalezza che una volta dev’esserci stata tra gli uomini”, avrà un cucchiaio di legno, un piatto di zuppa di latte e miglio, e mangerà con loro, in silenzio, l’unico rumore quello del cucchiaio sul fondo del piatto, e delle pochissime parole che dirà: datemi da mangiare, grazie. Sembriamo mezzi matti noi che crediamo ancora strenuamente al potere rivoluzionario delle cose semplici, eppure: “Se questo è successo una volta potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere”. Se ha funzionato fra soldati di opposti schieramenti, perché non potrà funzionare per ricucire le innumerevoli fratture lungo le quali ci schieriamo ogni giorno?

Preparare una zuppa richiede pazienza: dalla mia pentola comincia ora a uscire un po’ di vapore e il rumore dell’ebollizione. I lunghi tempi di preparazione – che cominciano la sera prima, quando i legumi vengono messi a bagno, e passano per una cottura lenta e dolce, che appanna le finestre della cucina mentre fuori monta il buio – finiscono giorni dopo, quando si consumano gli avanzi della minestra riscaldata, espressione che si usa pure per indicare le cose ripetitive e noiose, certo, ma che non rende giustizia al fatto che col riposo i sapori dei vari ingredienti diventano ancora più legati e armoniosi fra loro.

Richiede poi gentilezza nei gesti del pulire gli ortaggi, ognuno a suo modo: i legumi da scolare e sciacquare dall’ammollo, le cipolle da affettare, le rosette del cavolfiore da staccare una a una e poi da dividere a metà, i funghi da pulire con un panno solo un poco umido, la verza di cui di solito divido le coste più grandi, da mettere a cuocere prima, dalle foglie più tenere che vanno aggiunte più avanti; patate e carote da pelare e fare in pezzi. Ogni gesto ci torna nelle mani passando per memorie che nemmeno sono consapevoli: li abbiamo visti fare, li ripetiamo, compensiamo quello che non ricordiamo con l’approssimazione e qualche errore, ma anche con quello che le mani sentono toccando foglie ruvide, bucce più e meno spesse, superfici lisce, increspature, consistenze dure o soffici, il tatto che guida il pensiero, o meglio il non pensare.

C’è bisogno di gentilezza anche nei gesti che accompagnano l’attesa: alzare il coperchio di tanto in tanto, con uno sbuffo di vapore e profumo, mescolare, assaggiare, aggiungere il sale, o qualche foglia di erbe aromatiche. Io ora aggiungo due rametti di timo, uno di rosmarino, una foglia di alloro spezzata e una di salvia, legati assieme in un mazzetto smilzo, richiudo il coperchio e confido nel potere del sobbollire, che rimedia a tutti gli errori e le grossolanità: i pezzi che non sono tutti uguali ma che tanto si confonderanno nell’insieme, gli ortaggi che cuoceranno un po’ troppo, diventando la base cremosa della zuppa, e quelli che cuoceranno un po’ meno, e rimarranno lì a testimoniare sapori e consistenze originali, distinti dal resto. Sarà anche questo a rendere la zuppa un rifugio così accogliente: non riconosce difetti, non ha bisogno di perfezione.

C’è un legame particolare fra le zuppe e i cavoli, secondo me: le prime, piatto della miseria e dei contadini, i secondi gli ortaggi poveri e un po’ cafoni, puzzolenti – non solo in fase di cottura ma anche per le varie conseguenze digestive. Entrambi poi sono cose invernali, che hanno bisogno del freddo esterno, delle notti buie e precoci, che arrivano già nel pomeriggio, quando metti su la pentola a bollire. Certo, ci sono le minestre estive, così come ci sono i cavoli da coltivare tutto l’anno, ma sono divergenze, curiosità, eccezioni che confermano il legame piuttosto che metterlo in discussione. Come dice Joseph Delteil nella Cuisine paléolithique, di zuppa “ce n’è solo una al mondo. Una in tre varianti: in primavera, quella di fave; in estate la zuppa con i fagiolini, in inverno quella di cavoli”.

Ora è chiaro che le zuppe primaverili ed estive non vanno nemmeno prese in considerazione seriamente, sono un gioco anche piuttosto divertente, e buono a modo loro: per me la zuppa d’estate è la panzanella o il gazpacho, mentre in primavera c’è quella d’asparagi e pisellini, ma niente a che vedere con la zuppa d’inverno che è l’unica, vera zuppa.

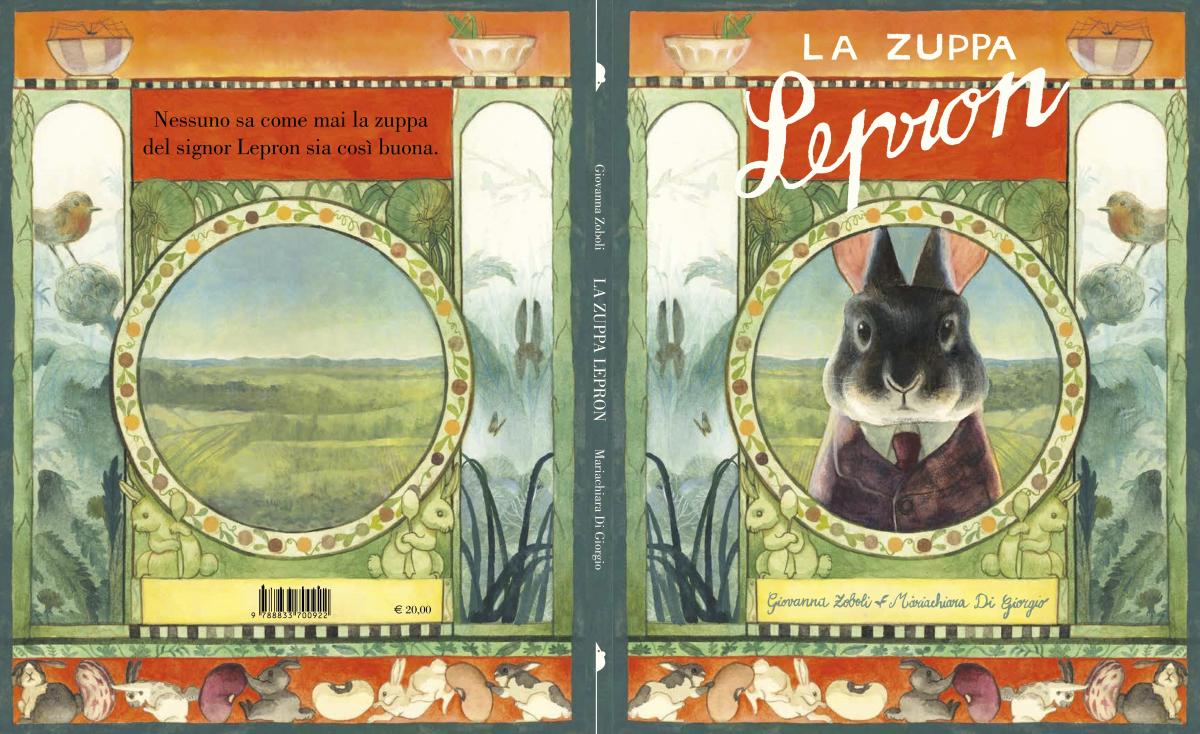

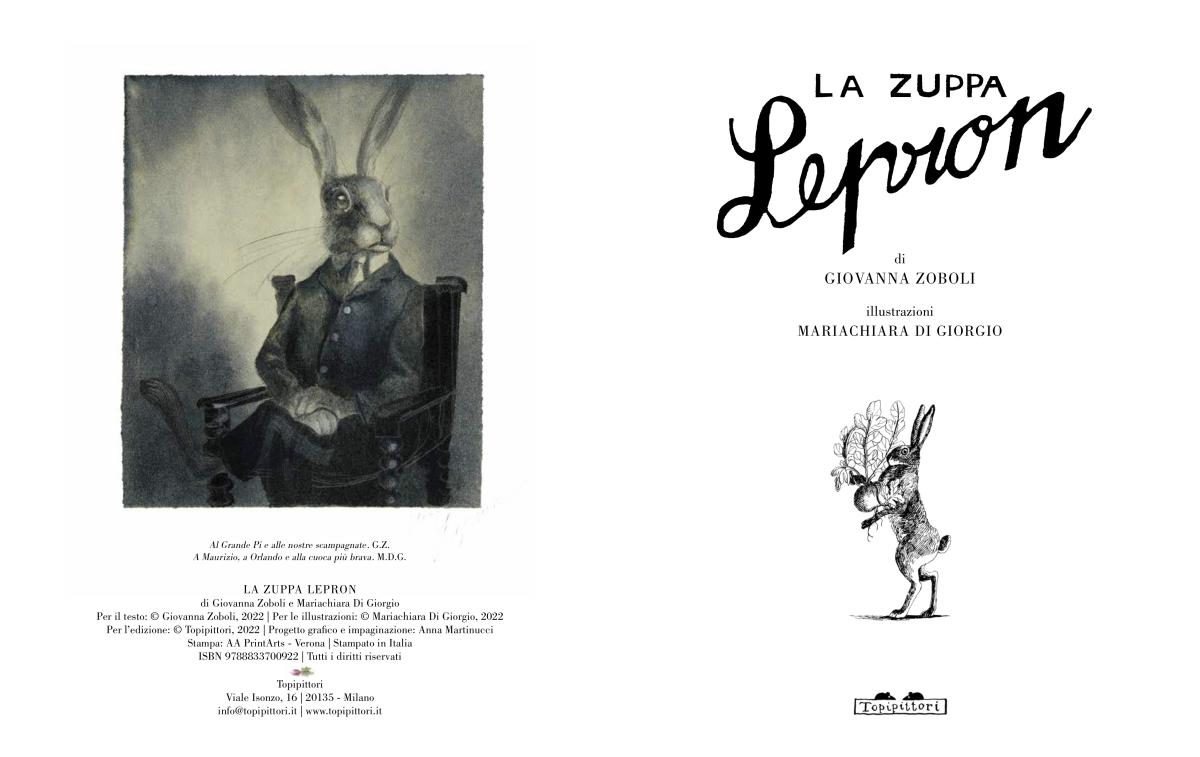

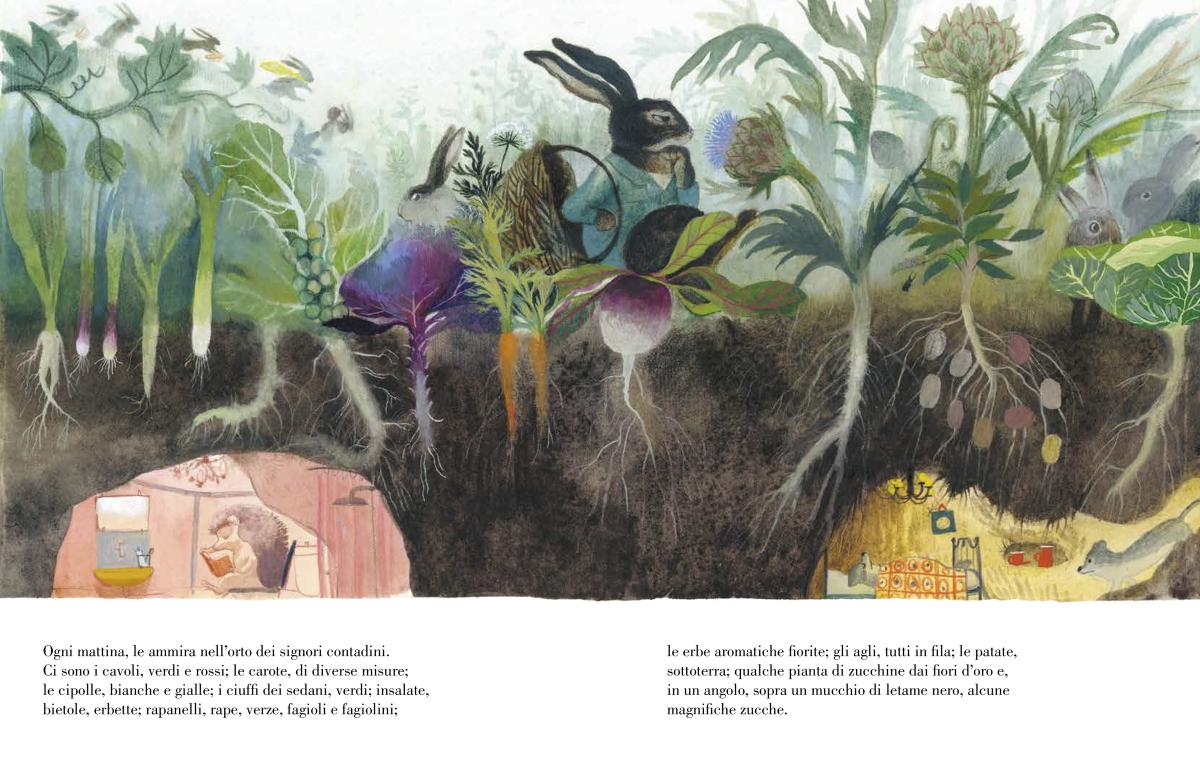

Un’eccezione può esser fatta giusto per l’autunno: le zuppe d’autunno vanno proprio in una categoria a parte, un’attesa brodosa dell’inverno, nostalgica e romantica, con le zucche e i primi cavoli pronti nell’orto, e con le piogge che fanno spuntare i funghi nei boschi e le nuove erbe nei campi. Non a caso il miglior cuoco di zuppe del mondo, il signor Lepron, prepara l’unica zuppa che vuole davvero cucinare nel primo giorno d’autunno: è la Zuppa Lepron, protagonista di un albo illustrato(3) degno delle grandi fiabe di un tempo, con tane nelle cavità degli alberi, orti un poco magici, inverni bianchi e sogni in cui ci sono paludi e streghe.

La storia del signor Lepron – un lepre bellissimo che vive nei boschi, che ha la passione per le verdure e una pentola speciale per le zuppe (speciale e grande perché per l’appunto le zuppe vanno condivise) – racconta di come siano i sogni a far buone le zuppe, la preparazione e la cottura in solitudine, e poi l’assaggio in una compagnia che si fa sempre più allargata.

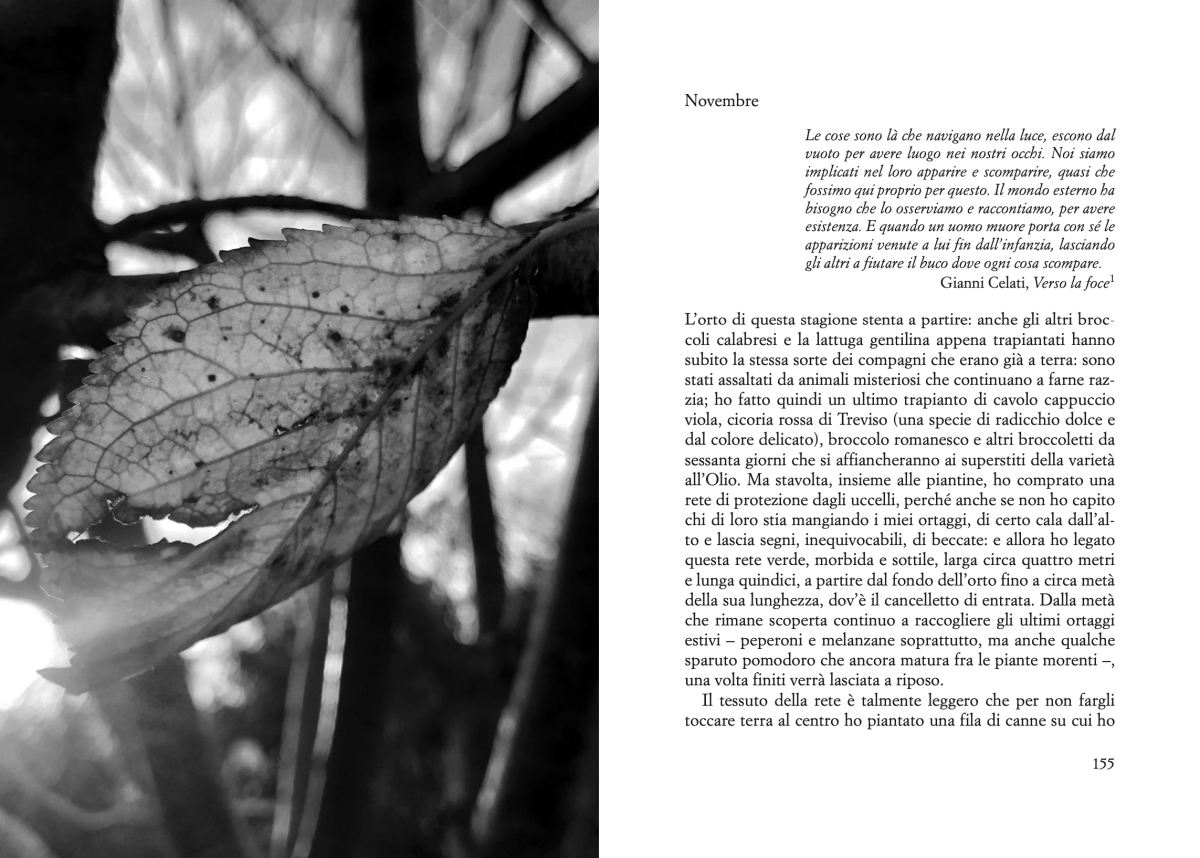

Il fatto è che qui l’autunno ce l’hanno rubato, con un ottobre in cui fa sempre più caldo e un novembre in cui si allunga l’estate di San Martino, e allora è difficile aver subito voglia di scodelle fumanti, così ho spostato la mia zuppa al 21 dicembre, primo giorno d’inverno. L’immagine che ho dell’inverno nei boschi oscuri, della neve e del ghiaccio accumulati fuori, le finestre illuminate, il paiolo della zuppa sul camino acceso, che qualche volta può essere la pentola di una strega che invece delle erbe selvatiche ci mette quelle matte, viene dritta dai libri di fiabe, dal fitto della Foresta Nera, dal gelo di un indefinito Nord, e ora anche un po’ dal bosco del signor Lepron e dalla sua pentola speciale. Qui ha nevicato solo quattro volte da che ho memoria, ma se c’è qualcosa che mi porta dentro questo inverno favoloso che ho nella testa è la zuppa mentre sobbolle piano, l’odore dei cavoli, le luci accese nelle case lontane, a separarci il buio e il freddo esterni, una minaccia per lo più immaginaria tenuta a bada dal mio fornello.

È quell’immagine della vita semplice, di un passato mai esistito, che ho costruito fra storie narrate, fiabe lette, puntate pomeridiane della Geo&Geo di Folco Quilici, che andavano in onda mentre mio nonno cominciava a preparare la cena con gesti molto simili a quelli dei contadini che apparivano in tv, storie che venivano da posti di campagna, lontani, apparentemente fermi in un tempo ormai perso. Modi di vivere semplici, minimi, che però da qualche parte esistevano – non mi sono mai chiesta, allora, se quelle vecchie stufe a legna non fossero state accese appositamente per le telecamere, gli abiti della tradizione tirati fuori dalle soffitte e gli attrezzi antichi dalle cantine –, così come esistevano in quella cucina da cui le guardavo, l’ultimo posto in cui mi sono sentita inequivocabilmente al sicuro.

È incredibile come la trasmissione abbia mantenuto, ancora oggi dopo trent’anni, lo stesso sapore di finestra sul tempo e sull’immaginario, un innesco di ricordi al pari dell’odore di verza, che intanto continua a spargersi in casa.

Quando accendo la tv siamo a Serra de’ Conti, un contadino sta spargendo il seme della cicerchia sulla tipica terra grigia dell’entroterra marchigiano. Più avanti faranno vedere la pianta in fioritura – con i fiori dalla bella forma delle leguminose, di colore bianco e lilla tenue, e le foglie, allungate, simili alla veccia –, infine questi cespugli bassi, ormai secchi, con i baccelli pronti per il raccolto: in ognuno ci sono solo due-tre semi, che immagino rendano i tempi della raccolta e sgranatura molto lunghi da fare manualmente, ma tanto sullo schermo sta già arrivando una mietitrebbia. La voce fuori campo dice che “questa è una piantina guerriera che ha sfamato tanta gente nei periodi di carestia”: cresce infatti in terreni dove farebbe fatica quasi ogni altra pianta, terreni sassosi, sabbiosi, aridi, poco fertili. Veniva chiamata “coltura di assicurazione”, perché assicurava un raccolto anche quando il resto era colpito da annate negative; contiene una neurotossina, in basse quantità ma che aumenta la sua concentrazione in casi di siccità estrema, e può scatenare il latirismo, una patologia neurodegenerativa piuttosto grave. Questo a Geo&Geo non lo dicono, ma non serve allertare nessuno nel pomeriggio della rai, ormai non corriamo più alcun rischio, dato che la sua presenza sulle tavole italiane è in progressivo declino – era anzi quasi scomparsa e solo di recente è stata riscoperta assieme ad altre antiche varietà –, quindi siamo ben lontani dalle quantità che potrebbero dare problemi: la malattia si diffonde in quei casi in cui la cicerchia, in seguito a carestie, rimane l’unica fonte di cibo. Per l’aspetto strambo dei suoi semi, che somigliano in tutto a dei sassolini, veniva usata come ghiaietta finta nei presepi: lo dice l’inviato che intanto sta mangiando una zuppa di cicerchia servita in una pagnotta di pane svuotata e usata come zuppiera, prima che la linea torni allo studio, con Sveva Sagramola che approfitta quindi per parlare del Natale in arrivo.

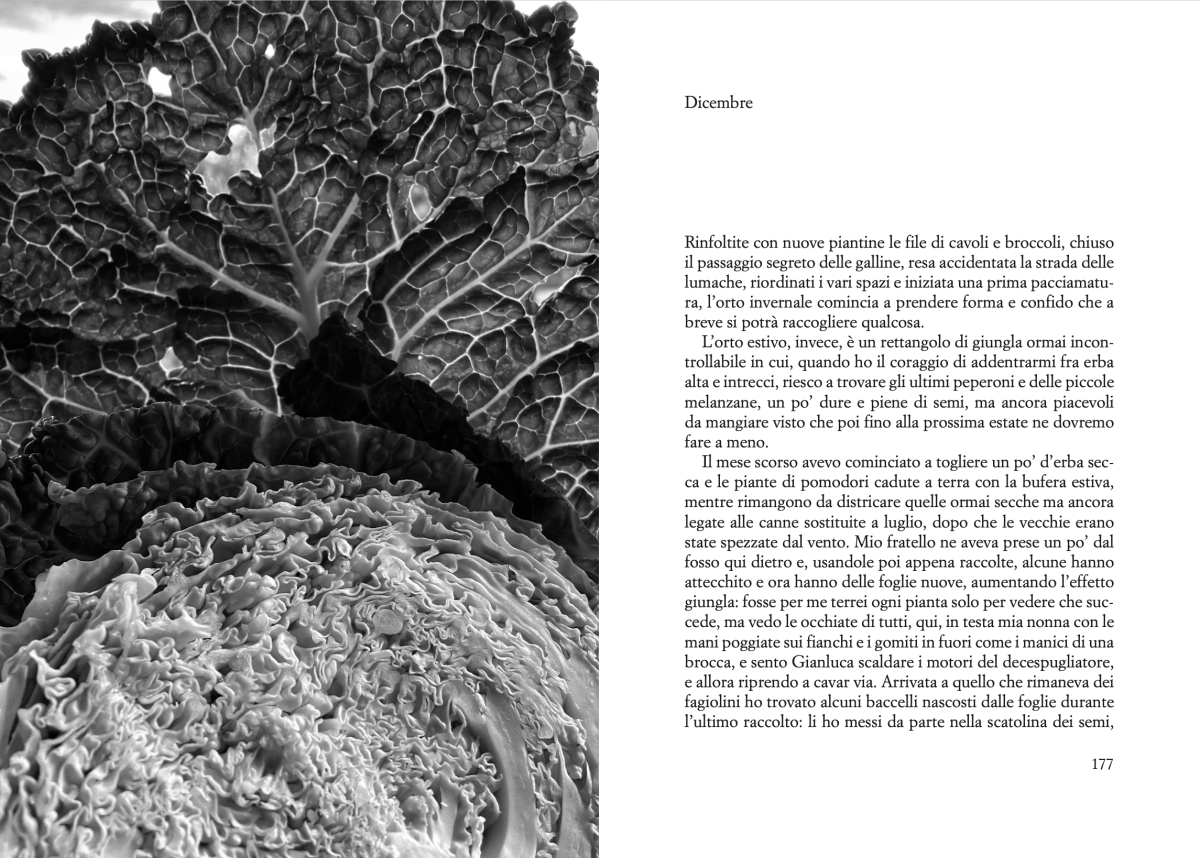

I legumi sono il primo grande pilastro delle zuppe: danno sostanza, sapore, consistenza. Il secondo sono i cereali, in forma di grani interi; di farine, come addensanti; o in forma di pasta e, soprattutto, pane. E in effetti molte zuppe sono costituite solo da cereali, e derivati, e legumi: pasta e fagioli, la zuppa di pane e lenticchie, le sagne coi ceci e i ciceri e tria, la zuppa di pane e fagioli che si tramanda nel lato materno della mia famiglia. Eppure per me in una vera zuppa non può mancare il terzo pilastro: i cavoli, che danno un sapore di fondo al brodo che accoglie il resto, una consistenza più morbida e umida all’insieme, sono ciò che lega nel sapore e mantiene la giusta distanza nella densità, che altrimenti, lasciando fare solo a legumi e pane, diventa prossima a quella della calce.

Fra tutte le brassicacee, la mia preferita nelle zuppe è la verza, in assoluto e senza possibilità di essere scalzata dal podio; poi ci sono i cavolfiori, il cavolo cappuccio, soprattutto quello viola che insieme alla zucca e ai ceci mette su un trio perfetto (ma va cucinato separatamente solo con le cipolle, e poi unito alla fine alle altre verdure, così la zucca mantiene il suo colore e si avrà una bella zuppa viola e arancio), il broccolo romanesco, i broccoletti spigarelli, appositamente chiamati “da minestra”, i ravanelli, da ultimi, ma in risalita.

Una delle prime ricette di zuppa di verza si trova fra le tradizioni friulane e risale al Medioevo: è una minestra verza, spinaci, foglie di rapa e legumi cotti in acqua e latte fino a che il tutto non prende la consistenza di una polenta. Dall’altro lato dell’arco alpino c’è la minestra di pizzoccheri con la verza. Ma di ricette di minestre e zuppe ne esistono infinite, con buona pace di Delteil: la zuppa non è solo un cibo ma un rifugio, e ognuno se lo accomoda come meglio crede.

La citazione di Delteil l’ho trovata nella Favolosa storia delle verdure, di Éveline Bloch-Dano (4), nel capitolo dedicato ai cavoli, dove parla sì della famiglia delle brassicacee, ma soprattutto di zuppe, di cucina contadina, semplice e povera, rappresentata in modo perfetto nel quadro del 1733 di Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Verdure per la zuppa, che apre il capitolo, su cui sono ritratti una brocca, uno strofinaccio e un paiolo con un lungo mestolo, un cavolfiore, una cipolla e pochi altri ortaggi sparsi su un tavolo di legno. Nelle zuppe delle cucine ricche c’era la carne (e ogni cavolo o legume ha la sua, con una predilezione per quella di maiale: i crauti con i wurstel, la verza con la pancetta, i broccoli e broccoletti con la salsiccia, i fagioli con le cotiche, le fave e i piselli col prosciutto e così via), mentre le zuppe vegetali erano appannaggio di chi doveva accontentarsi e magari solo nei giorni di festa poteva aggiungere un pezzo di lardo a insaporire il brodo.

Con il boom economico e la ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale, quelli che erano i cibi dei ricchi sono diventati sempre più la base dell’alimentazione quotidiana alla portata di tutti: carne e grassi animali, zuccheri, farine raffinate, prodotti lavorati e conservati sono stati preferiti a quei cibi grezzi come i cereali semplici e le farine integrali, e a cavoli e legumi che, come tutte le cose che puzzano di povertà, sono stati accantonati in nome del decoro; eppure sono i cibi che ci possono preservare dall’autodistruzione innescata da radicali liberi e cellule tumorali. Non dovrebbe ingannare il tentativo ora di ribaltare la questione, vendendo a prezzi sempre più alti i cibi “salutari”, anzi, è un’ulteriore aggravante l’aver sottratto anche la salubrità all’alimentazione più popolare.

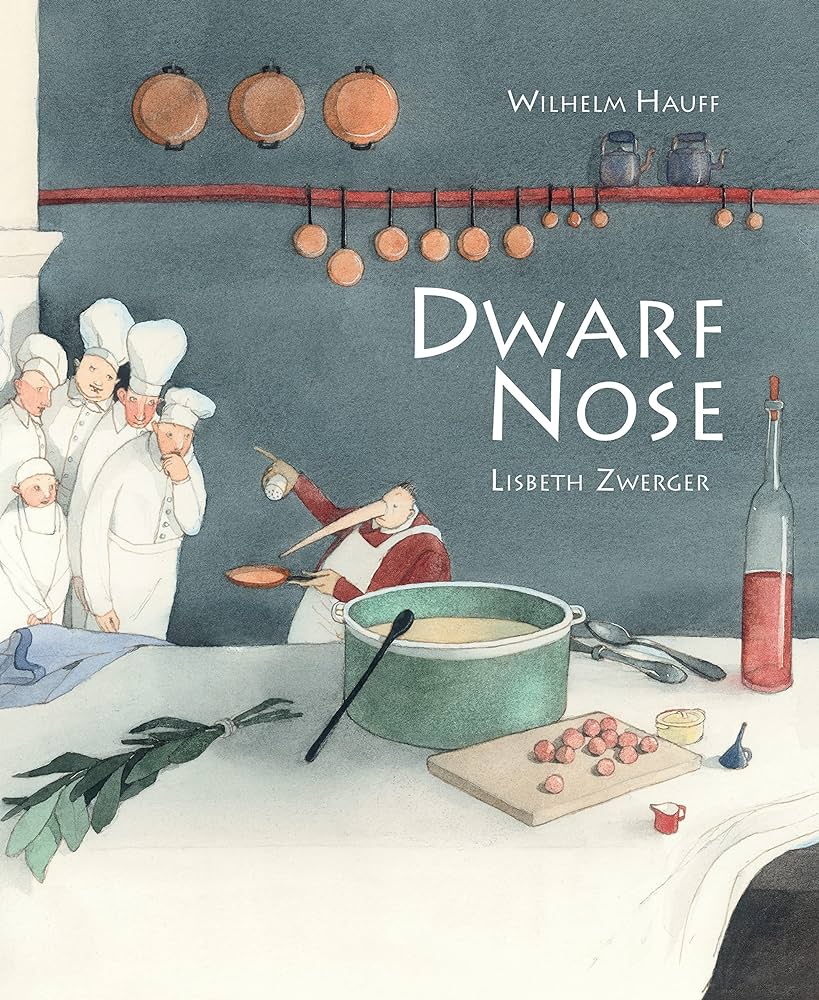

Si può vendere una certa nostalgia per i tempi andati, la semplicità come valore, il “ritorno alla natura”, è invece più difficile tentare di vendere la puzza delle cose povere: è così che noi indomiti scorreggioni ci preserviamo dagli inganni del mercato, con noi le brassicacee e i legumi, e le nostre zuppe, piatti completi stoicamente a basso costo, dovessimo anche tornare per i campi a cercare le erbe spontanee per i nostri brodi. Come Nano Nasone(5) – cresciuto al banco di verdure del mercato, rapito da una strega a cui aveva consegnato a casa sei cavoli, e vittima di un suo incantesimo scatenato da un’erba magica, o matta, con cui lei gli cucina un’ottima zuppa – che, per diventare il cuoco del granduca, mette insieme i saperi popolari con quelli della magia grazie proprio alla sua abilità nel riconoscere e utilizzare le brassicacee selvatiche nei campi. L’appetito dei ricchi, però, è insaziabile e arriverà il piatto che non è abbastanza buono, tanto che il granduca chiederà la sua testa: Nano Nasone riuscirà a fuggire aiutato da un’oca che avrebbe dovuto cucinare ma che non riesce a uccidere dopo aver riconosciuto nel suo sguardo una grande tristezza. Mi ha fatto pensare a Luma, protagonista del documentario Cow(6), in cui l’obiettivo è spesso puntato negli occhi di questa mucca da latte attraverso i quali ci guardiamo, e guardiamo la crudeltà di un sistema di produzione e consumo che è ormai chiaramente insostenibile non solo per la nostra salute ma pure dal punto di vista ambientale ed etico.

Anche il cuoco Lepron tenta la scalata al successo, e a un certo punto si lancia nella grande produzione della sua zuppa: apre uno stabilimento nel bosco, che confeziona barattoli e barattoli della sua ricetta speciale in diverse varianti. Il successo però dura poco, perché nel giro di sei mesi la sua zuppa speciale speciale non lo è più: erano i sogni e la cottura in solitudine a renderla la migliore del mondo, la felicità di condividerla con nipoti e amici, la libertà di saltare nei campi e di scegliere solo le erbette migliori.

Lo stabilimento delle zuppe chiuso, col telefono che squilla a vuoto, e il nostro eroe che si gode la libertà, rimanda alle “grandi dimissioni”, a tutte le storie che ho ascoltato e letto in questi ultimi anni, di persone che a un certo punto hanno capito che non ce la facevano più, della scoperta che il loro lavoro non aveva il senso che gli avevano da sempre attribuito, che la vita doveva essere da qualche altra parte. Immagino sia finalmente arrivato il momento di ripensare tutto, tutto radicalmente: sarà un processo lungo con esiti incerti, e credo valga la pena iniziare proprio dal ripensare il modo in cui ci nutriamo riportandolo a una dimensione che non sia in contrasto con la nostra salute e con quella del pianeta. Cambiare non solo e non tanto i consumi alimentari, quanto i sistemi di produzione e l’intera filiera: gli allevamenti intensivi non sono sostenibili – per emissioni di gas climalteranti, per lo smaltimento dei liquami prodotti dagli animali, per il consumo di acqua e di suolo necessari alla produzione dei mangimi – e non sono tollerabili dal punto di vista etico, per la violenza sistemica con cui si assicurano un funzionamento ottimizzato. Sono, anche, dei pericolosi focolai di pandemie – è già successo, succederà ancora – e le dosi massicce di antibiotici somministrate stanno creando le basi per un’emergenza sanitaria ancora più grave: lo sviluppo sempre più diffuso di batteri antibiotico-resistenti e quindi di infezioni per le quali non avremo strumenti di contrasto(7).

È possibile fare in modo che il cibo – con tutto il suo portato simbolico, emotivo, di desiderio e piacere, di conforto e ricordo – non provenga da sistemi di sfruttamento e inquinamento ma che sia salubre ed etico in ogni punto della filiera e che questa sia quanto più breve possibile? È possibile fare in modo che il cibo sano non sia una nicchia costosa ma che si possa coniugare la maggiore disponibilità – che ha permesso di migliorare le condizioni di vita di fasce sempre più grandi della popolazione – con la qualità del cibo in sé e dei modi con cui ce lo procuriamo? È possibile produrre il cibo aggirando la grande distribuzione e le “aziende locusta”(8), come Stefano Liberti rinomina le enormi multinazionali del settore alimentare che stanno divorando il pianeta in nome del profitto, per fare in modo che quelli per nutrirci non siano consumi ma la base di un nuovo rapporto, sano, col nostro corpo, con la terra e tutti gli altri organismi viventi?

Ma sto divagando. Giro un’ultima volta la zuppa, mentre ancora penso alle brigate del peto, che si aggirano per i boschi con nelle pance brodi di crucifere selvatiche e nelle tasche le monete d’argento della Lunaria, spengo il fornello e tolgo il mazzetto di odori. Lascio riposare ancora un po’ mentre abbrustolisco dei quadrati di pane vecchio nel forno su cui poi strofinerò mezzo spicchio d’aglio: eccolo, un altro genere – l’Allium, della famiglia delle Liliaceae – che puzza, non è presentabile, è considerato roba da maleducati e poveri in canna, ma a cui appartengono aglio e cipolle, che hanno innumerevoli proprietà protettive e curative e che poi, se si ha la pazienza di aspettarne la fioritura, in barba a qualunque pregiudizio sbocciano in fiori splendidi. E che dire della soupe à l’oignon, la zuppa di cipolle francese, o della česneková polévka, la zuppa d’aglio e patate slovacca? Ah, è impossibile provare desiderio per dei cibi, delle case e dei corpi asettici.

A me non piace il pane troppo inzuppato, perciò non lo metto nei piatti ma in mezzo al tavolo, poi ognuno farà come meglio crede: all’inizio lo uso quasi come un cucchiaio, solo dopo lo affondo nella minestra, ma un pezzo alla volta, tirandolo su subito, in modo che non diventi del molle pan bagnato.

Prima che arrivino tutti, circondata dall’odore della verza e ora anche dell’aglio appena sfregato, guardo fuori dove ormai è salito il buio, e l’inverno.

(1) Ada Boni, Il talismano della felicità, Carlo Colombo, Roma 1971, p. 177.

(2) Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi, Torino 2001.

(3) Giovanna Zoboli, Mariachiara Di Giorgio, La Zuppa Lepron, Topipittori, Milano 2022.

(4) Éveline Bloch-Dano, La favolosa storia delle verdure, trad. it. di S. Prencipe, add, Torino 2017, da cui ho ripreso sia la citazione di Joseph Delteil (traduzione italiana a p. 78, sempre a cura di S. Prencipe) che molte delle informazioni sulla storia dei cavoli.

(5) Scritta dall’autore tedesco Wilhelm Hauff a fine ’800, la fiaba è stata ripubblicata in Italia nel 2014 da Mineedition nella traduzione di Gianni Rodari.

(6) Andrea Arnold, Cow, Gran Bretagna 2021.

(7) Il fenomeno è stato documentato già a partire dagli anni ’60, osservando come l’uso di penicillina nei mangimi animali aveva sviluppato ceppi resistenti fra i batteri del genere salmonella (Si veda Alicia Tran-Dien, Simon Le Hello, Christiane Bouchier, François-XavierWeill, “Early transmissible ampicillin resistance in zoonotic Salmonella enterica serotype Typhimurium in the late 1950s: a retrospective, whole-genome sequencing study”, in The Lancet, vol. 18, n° 2, February 2018, pp. 207-214).

(8) Stefano Liberti, I signori del cibo. Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta, minimum fax, Roma 2016.

Questo testo è un estratto, con piccole modifiche, dal libro Dall’orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica (nottetempo 2023).