Oggi vi presentiamo la sesta novità di questo autunno, Pieno Vuoto di Cristina Bellemo e Liuna Virardi, da pochi giorni in libreria. Lo facciamo attraverso le parole di una delle autrici. Buona lettura.

[di Cristina Bellemo]

«Le ferite ci fanno unici e insieme parti di un tutto costantemente esposto alla ferita. Se non vogliamo essere feriti, come possiamo entrare in relazione? Chiedere all’altro di non farci male e insieme accettare di essere messi a rischio e di mettere a rischio l’altro è la relazione. Nessuno può davvero risparmiarmi e io non posso risparmiare nessuno. Sapere che feriamo anche noi e non solo siamo feriti è un balzo nella gioia della vera fratellanza e sorellanza: eccomi qua, con le mie mani vuote, diventeranno pugni, ti graffieranno, e tu farai lo stesso, ma non si armeranno, te lo giuro e ti giuro che urlerò “Ahi, ahi!” quando mi farai male e che smetterò di ferirti quando urlerai tu, quando mi avvertirai […]. Il male è un maestro di tenerezza.» [in Tenerezza-Incontro con Chandra Livia Candiani, a cura di Maria Teresa Abignente (Edizioni Romena, 2017)]

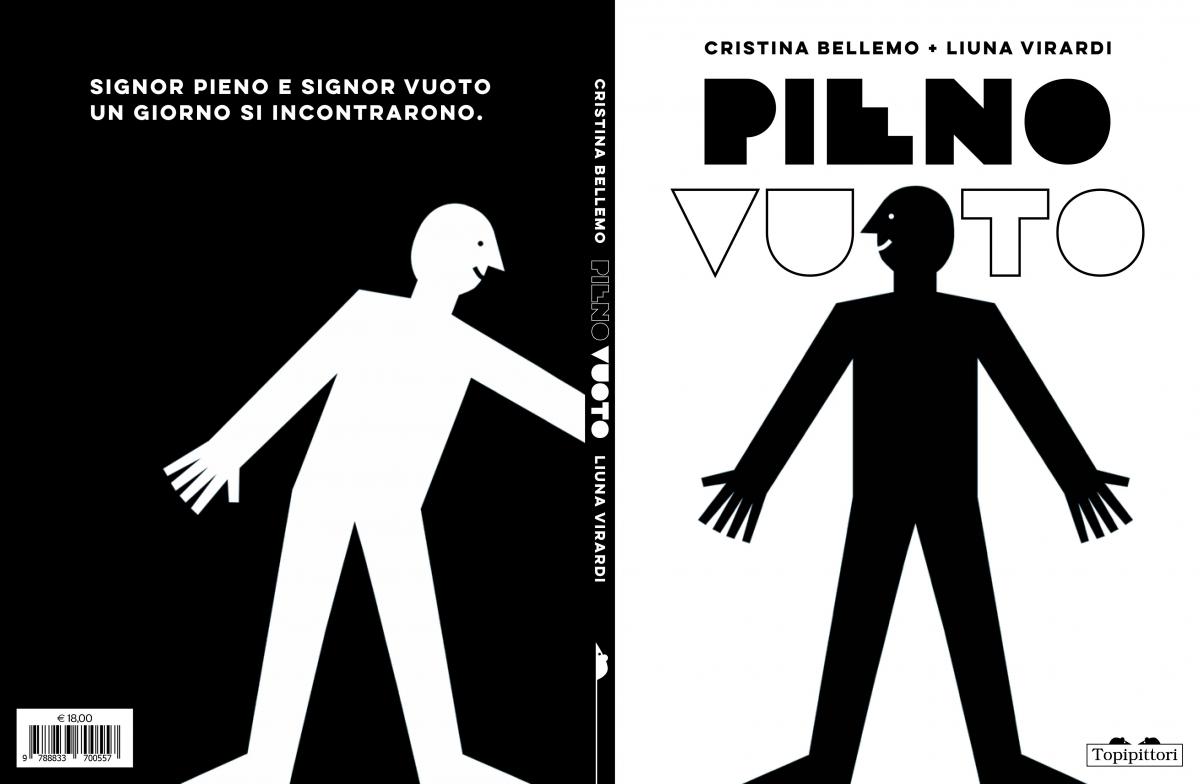

La copertina di Pieno Vuoto, di Cristina Bellemo e Liuna Virardi (Topipittori, 2020).

Mi sono resa conto da tempo, via via con maggiore limpidezza, che quasi sempre la mia scrittura prende avvio intorno a dualismi: sotto e sopra, leggero e pesante, piccolo e grande, istantaneo e infinito, pace e guerra, urlo e silenzio, dentro e fuori, cielo e terra. Pieno e vuoto. E mi sono detta che questo può forse trovare radici nella mia infanzia e nella mia giovinezza. La cultura in cui sono cresciuta, l’educazione che ho ricevuto dentro e fuori dalla famiglia, tendeva a dividere nettamente il bianco dal nero, a considerare esclusivamente la possibilità del bene assoluto o del male assoluto. Senza tener conto delle sfumature. Il male e il bene non potevano toccarsi, pena un irrimediabile inquinamento del bene, la sua perdita di ogni valore.

La mia fede bambina in questa separazione netta è stata per un certo -lungo- tempo inscalfibile: fuori dal bene, così come esso era inteso da chi intorno a me lo propugnava, non sarei stata al sicuro, avrei smesso di essere la bravabambina-bravaragazza. Perché se si faceva uno sbaglio, era uno sbaglio totale, e ci si doveva portare dentro tutto il peso dell’irrimediabile. La macchia restava per sempre. Ho ereditato qui, credo, la mia perenne difficoltà a stilare scale di priorità, tutto importante grave decisivo allo stesso modo. Ho capito più tardi, dopo aver celebrato la ribellione -tutta interna e contenuta- della giovinezza, che chi mi trasmetteva questo lo aveva a sua volta ricevuto, subìto e fatto proprio, come via esclusiva, senza concessioni a sbandamenti e a sconti. Che cosa mi ha cambiato? I libri, certamente, lo studio, la scuola, certi insegnanti, anche se quella parte, che pure mi ha sempre infinitamente appassionato (a casa mia di libri non ce n’erano, e questo ha esponenzialmente moltiplicato il mio desiderio), era allora fortemente intrisa di senso del dovere.

Invece il cinema era nella sfera della libertà di scelta, e in quella mia trasformazione io gli attribuisco una potenza particolare. Per diversi anni, lungo l’adolescenza e la giovinezza, frequentai un cineforum di paese, in una minuscola sala parrocchiale: la selezione dei titoli era di buon livello, tentava di andare oltre i film di cassetta. Certe pellicole, in special modo, contribuirono a farmi aprire gli occhi e a prendere le mie distanze da un sentire che non mi assomigliava più. Mi mostravano le tonalità intermedie, frammiste, talvolta la vicinanza quando non la fratellanza tra bene e male. Ci sono momenti di cui ci resta impressa la sensazione precisa, ciò che abbiamo provato nell’attimo esatto. Ricordo per esempio The Doors di Oliver Stone, col suo Jim Morrison/Val Kilmer, film a cui oggi probabilmente troverei tanti difetti (non l’ho più rivisto da allora), e su cui ero certa che sarebbe calata la condanna inesorabile dei miei educatori. Per il mio bene, s’intende. Erano film che non potevamo raccontare a casa: ne condividevamo la visione tra amici, in silenziosa complicità. Una piccola trasgressione che ci faceva sentire grandi. Quella pellicola aveva esercitato su di me un fascino misterioso (vi rintracciavo connessioni inaspettate con i miei studi), che andava oltre tutte le remore moralistiche e si collocava piuttosto, per la giovane ragazza che ero, affamata di scoprire tutto e di costruire la sua identità, su un piano estetico. Che, avrei scoperto con slancio di pioniera familiare, era profondamente connesso con quello etico, nel suo senso più puro. Dentro di me era una rivoluzione gigantesca, anche se a guardare dall’esterno sembrerà che io ne esageri la portata: la bellezza se ne stava più volentieri fuori dalla morale che mi era stata inculcata. Posso dire che questo coraggio dello sradicamento è l’unico che sono capace di riconoscermi veramente. Più ancora dello scrivere, che forse ne è stato una diretta conseguenza.

Il mio motore, ora non ho più dubbi, è stata la curiosità. La curiosità sopra a ogni cosa -chissà da dove mi proveniva, così irrefrenabile- la fame di vivere leggere conoscere guardare scoprire. Di ampliare il mio mondo. La sete di esperienze e di ascolto.

Mappa per l’ascolto

Dunque, per ascoltare

avvicina all’orecchio

la conchiglia della mano

che ti trasmetta le linee sonore

del passato, le morbide voci

e quelle ghiacciate,

e la colonna audace del futuro,

fino alla sabbia lenta

del presente, allora prediligi

il silenzio che segue la nota

e la rende sconosciuta

e lesta nello sfuggire

ogni via domestica del senso.

Accosta all’orecchio il vuoto

fecondo della mano,

vuoto con vuoto.

Ripiega i pensieri

fino a riceverle in pieno

petto risonante

le parole in boccio.

Per ascoltare bisogna aver fame

e anche sete,

sete che sia tutt’uno col deserto,

fame che è pezzetto di pane in tasca

e briciole per chiamare i voli,

perché è in volo che arriva il senso

e non rifacendo il cammino a ritroso,

visto che il sentiero,

anche quando è il medesimo,

non è mai lo stesso

dell’andata.

Dunque, abbraccia le parole

come fanno le rondini col cielo,

tuffandosi, aperte all’infinito,

abisso del senso.

[da La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore, di Chandra Livia Candiani (Einaudi)]

Fame e sete di ascoltare e di incontrare, ecco: il mio modo per sfuggire ogni via domestica del senso. C’è uno stato meno mediato, meno controllato e più autenticamente proteso di quando siamo veramente affamati, e non abbiamo che delle briciole, o assetati, e siamo nel deserto? Per molti anni mi ha sostenuto una frase che si era fatta improvvisamente dire da me, e che per me raccontava tutta la meraviglia dell’affrancamento e mi spalancava: l’incontro è la verità del nostro essere umani. E curiosità è prendersi cura di ciò che, di nuovo, si incontra.

Spalancare spa-lan-cà-re (io spa-làn-co)

SIGNIFICATO Aprire completamente

ETIMOLOGIA da palanca palo, tavola, dal greco: palax tavola, col prefisso s- che indica rimozione.

È un gioiello di parola.

Descrive l’aprirsi in maniera potentissima, viva, forte, generale e totale.

Nella casa abbandonata si spalancano a calci le finestre inchiodate, per allagarla di sole. Dopo un’ora di camminata in salita ti volti e ti si spalanca davanti la valle - come se i tuoi occhi avessero sfondato una tavola di legno, e finalmente la vedessero attraverso il nuovo affaccio. Finito il liceo ti si spalanca il mondo dell’università, madre e matrigna, che ti rivoluzionerà la vita nelle sue immense possibilità. L’amico indurito da un periodo difficile potrà ritrovare lo spirito di spalancarti le braccia quando ti vede, proteso nell’abbraccio.

Lo spalancare, il togliere le tavole, l’eliminare l’ostacolo che chiude è più che aprire e vedere. È respirare. È libertà.

[Parola pubblicata il 18 Aprile 2012, da unaparolaalgiorno.it]

Certo, l’incontro con l’altro da noi, dalla nostra storia, è sempre difficile, denso di ambivalenze e ambiguità. Ma è talmente forte, connaturato, il desiderio della relazione, che ci spinge ad attraversare questa difficoltà con slancio e intenzione, anche con fatica, e paura, e perfino fastidio talvolta, ma con volontà irriducibile. Noi siamo nella relazione. Che è anche, sempre, ferita, come riconosce Chandra Livia Candiani. L’incontro è anche scontro di diversità, di unicità, di sentire differenti che ci fanno percepire l’altro come distante, incomprensibile, inconciliabile. È affidamento e tradimento, forza e indebolimento, felicità e tristezza, ricchezza e impoverimento, pienezza e vuotezza. I dualismi.

Pieno e Vuoto, in questa storia, si incontrano casualmente, o forse no. Si studiano un poco, ma sulla diffidenza prevale subito la curiosità. Sulle prime, da estranei che si percepiscono diversi -ma già avvertono nel sottofondo una sintonia e una somiglianza misteriose e accattivanti- si sentono in dovere di autocertificarsi, snocciolando talenti e punti di forza, marcando le differenze per difetto dell’altro. Io sto così e colà, io possiedo questo e quello. Io sono/ho qualcosa che tu non hai, ti faccio invidia, vero?

Un accreditamento che è prima tutto di sé verso se stessi. Poi si apre il varco attraverso il quale può entrare la luce, la feritoia (parola che ha la stessa radice di ferita): nello schiudere all’altro il proprio sé non difeso, non schermato né mascherato, la comunicazione diventa più autentica. Ci si protende a un incontro più profondo: che non sia però l’invasione dell’altro con il sé, con la prepotenza che riempie l’altro, o lo svuota, e non gli permette più di essere.

Nella relazione siamo disponibili a metterci a rischio, a perdere qualcosa di noi nella condivisione, a rinunciare a un pezzetto, così come ad accogliere un pezzetto dell’altro, a far spazio dentro e a diventare nidi. Credo che solo nell’incontro con l’altro da noi incontriamo davvero noi stessi, ci vediamo fuori e dentro per chi siamo davvero. Ci scopriamo vicini, così simili da poter immaginare perfino che Pieno e Vuoto non siano che due facce, due aspetti, due-tre-infinite possibilità di uno stesso io, in situazioni diverse, in differenti stati d’animo o fasi dell’esistenza. Le lacrime, per esempio: a volte ci alleggeriscono, ci sgravano, ci svuotano; a volte ci appesantiscono, ci invadono, ci riempiono.

La chiave escogitata da Liuna Virardi per le illustrazioni è perfetta, geniale direi: e torna a quelle mie origini, il bianco e il nero, la separazione netta e scarna, positivo e negativo. Per quanto mi riguarda, Giovanna Zoboli ha azzeccato alla perfezione tutti gli abbinamenti testo/segno. E preziosissimo anche il progetto grafico di Anna Martinucci, sempre così capace di abitare le storie come se ci stesse di casa. Quando ho letto questa storia a nostra figlia Cecilia, l’ha ascoltata con attenzione e alla fine mi ha detto perentoria: «si capisce benissimo che parteggi per Vuoto». In quel momento io ho sorriso compiaciuta -sì, era vero, il vuoto è spazioso, accogliente, disponibile e bla bla bla- senza rendermi conto che, così, ricadevo nel tranello del dualismo. Del pregiudizio verso l’altro da me: il pieno è sicuramente tronfio, inospitale, pieno -appunto- di sé, e bla bla bla.

E invece mi hai spiazzato, caro signor Pieno: incontrarti mi ha condotto a osservare le cose da altri punti di vista, a posare uno sguardo più largo. -Pieno- di possibilità.

Perciò grazie.

Illustrazioni di Liuna Virardi, tratte da Pieno Vuoto (Topipittori, 2020).