[di Letizia Soriano]

Mi spiano i compiti!

Parlano troppo!

Quando la mia rabbia si alza divento incavolato e il mio cuore è spezzato

Se sono così è perché mi è morta la nonna speciale

Ovunque vado mi turba qualcosa, mi turbano i cactus, i cavoli e i compiti per casa. Sono turbato anche adesso mentre scrivo, scusa per il disturbo

Mi fanno arrabbiare le maestre

Lo scorso anno ho lavorato in una quarta. Mi avevano assegnato scienze e arte. A settembre, quando l’ho saputo, ho subito pensato che non ne sarei stata capace, ma, visto che queste due materie stanno bene insieme, mi sono detta che sarei potuta partire da lì.

Quando sono entrata in classe per la prima volta avevo con me un’attività che mi sembrava azzeccata: delle buste da trasformare in case o rifugi dentro cui nascondere un segreto o in cui mettere una lettera, un desiderio da esprimere. Avrei fatto scegliere a loro, ne avremmo parlato, discusso, sarebbe stato un tempo di confronto acceso e proficuo.

Era tanto che non insegnavo in una quarta o in una quinta primaria. Negli ultimi anni ho avuto quasi solo prime, per questo ero emozionata e avevo anche voglia di lavorare con ragazzi più grandi.

Ma quando è arrivato il giorno tanto atteso, appena varcata la soglia dell’aula, quasi nessuno si è accorto di me. Tutti erano in giro intenti a farsi i dispetti, a lanciarsi elastici, temperini, penne, a prendere in giro le femmine. C’era una bambina accovacciata in un angolo che piangeva, due che continuavano a darsi i calci sotto il banco, uno seduto sul davanzale della finestra. Era l’intervallo e fuori pioveva. Tutta l’energia tenuta a bada durante le prime ore del mattino adesso deflagrava davanti ai miei occhi, in maniera arbitraria e in pochissimi metri quadrati.

Che fare? Scappare o rimanere? Chiudersi in bagno a piagnucolare? I miei richiami avevano lo stesso effetto di qualcuno che parla da dietro un vetro. Probabilmente si vedeva solo il labiale: per loro era troppo urgente dedicarsi a quell’attività di scarico. Così mi sono seduta -anzi no- mi sono accasciata sulla sedia a guardare: ogni viso una grande novità, ogni comportamento un segnale. Vedevo questi corpi vorticare nell’aula senza poter attribuirgli un nome e quindi una colpa.

Con i più piccoli è facile: basta mettersi una parrucca in testa, battere le mani con un ritmo lento/veloce, sfoderare un burattino parlante e la loro attenzione per cinque minuti si indirizza verso l’interlocutore. Anche se poi, lo sappiamo, ricomincia tutto peggio di prima.

Di cosa servisse davvero in una quarta probabilmente l’avevo dimenticato. Le buste a casetta no, adesso ne ero quasi certa. Così mi sono alzata, sono andata in fondo all’aula e ho cominciato in silenzio a togliere i banchi, senza aggiungere commenti o dare corda alle varie proteste. Ho creato uno spazio al centro della classe e a quel punto tutti mi guardavano e si domandavano che cosa stessi facendo, che cosa avevo in mente. Ho chiesto loro di fermarsi un attimo, a quel punto erano muti, così li ho chiamati a sedere per terra perché dicessero il loro nome. La mia faccia non era proprio serena, ma dentro di me c’era un’idea che poteva essere una chiave. Dopo aver fatto il giro dei nomi, mi sono presentata e ho raccontato cosa mi piace fare, aggiungendo anche le mie varie imbranataggini.

“E a voi cosa piace fare? Cosa vi appassiona?”. È ripartito il giro di parola dove ho potuto ascoltare di disegni a penna biro, di manga, di erbari, di cani e gatti dai nomi impossibili, di sport di cui non conoscevo l’esistenza...

L’atmosfera era più distesa, molti di loro stavano scoprendo passioni in comune, lampi di possibilità all’interno della classe. Allora ho chiesto come mai, entrando lì dentro, mi avessero fatto trovare una situazione di caos e rabbia intermittenti in cui era difficile perfino riuscire a distinguerli.

In modo altrettanto confuso hanno cominciato a urlarsi addosso recriminazioni di vario genere, offese, prese in giro. Di nuovo tutto in subbuglio.

Ci sono nodi che devono essere sciolti. Sono come le matasse di lana quando vengono ripescate dai bauli e, per usarle, vanno per forza dipanate. È un esercizio di concentrazione costante, di dedizione. Non si può mollare. Bisogna capire il punto esatto in cui il filo interno di questi ragazzi si è attorcigliato, dove li ha strozzati, dove invece è rimasto a pendere.

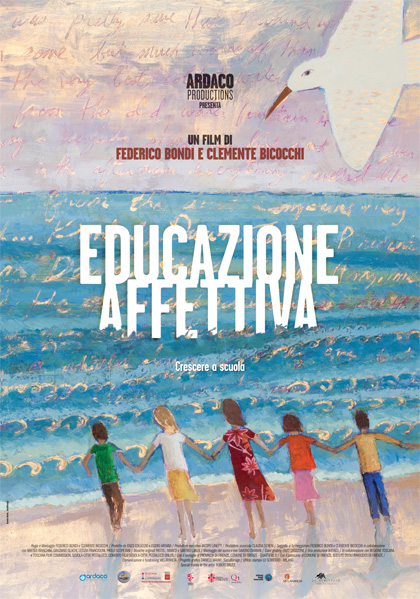

In un modo confuso, mi chiedevano proprio questo: che il loro filo potesse essere visto e sciolto, ma senza essere allontanato dalla matassa che lo contiene; che ognuno di loro potesse essere osservato in controluce, con una presenza effettiva e affettiva accanto. Mi hanno ricordato un film, uscito nel 2015, che si intitola proprio Educazione Affettiva, girato a Firenze insieme ai bambini, dentro una scuola a cui tengo molto: Scuola Città Pestalozzi.

Fondata nel 1945, da Ernesto Codignola, è nata come scuola di Differenziazione Didattica: nome dato a quel tempo alle scuole sperimentali del tempo pieno. A quasi ottant’anni dalla sua fondazione, è oggi una Scuola Statale fortemente impegnata ad attuare forme di sperimentazione didattica e metodologica ponendo, al centro della sua attività, un’attenzione costante alle relazioni personali fra tutti i componenti. Da qui nasce l’importante lavoro di Educazione Affettiva, grazie al quale viene ritagliato un tempo per la condivisione dei vissuti emotivi dei bambini durante il loro processo di crescita.

Molto difficile raccontare a parole il rapporto delicato, complesso, ricco di sfumature (a volte rischiose) che si crea dentro una classe, ma in questo caso ben visibile grazie al film di Federico Bondi e Clemente Bicocchi. Con i maestri di Scuola-Città ho lavorato per anni grazie al gemellaggio con il Centro Educativo Italo Svizzero, attivo fin dal 1946. Nell’arco di questo lungo tempo, i bambini di Firenze e quelli di Rimini (ora miei ex alunni) si sono scritti centinaia di lettere che a fatica sono diventate mail: tutti volevano sempre carta e penna, e anche mettere un regalino nella busta per il corrispondente. Questi bambini hanno poi viaggiato per incontrarsi e vedersi crescere, una volta all’anno, in uno scambio affettivo duraturo e importante.

Forse è proprio grazie a queste esperienze, alla possibilità di averle vissute, che ancora riesco ad avvicinarmi a classi “terribili” come quella quarta.

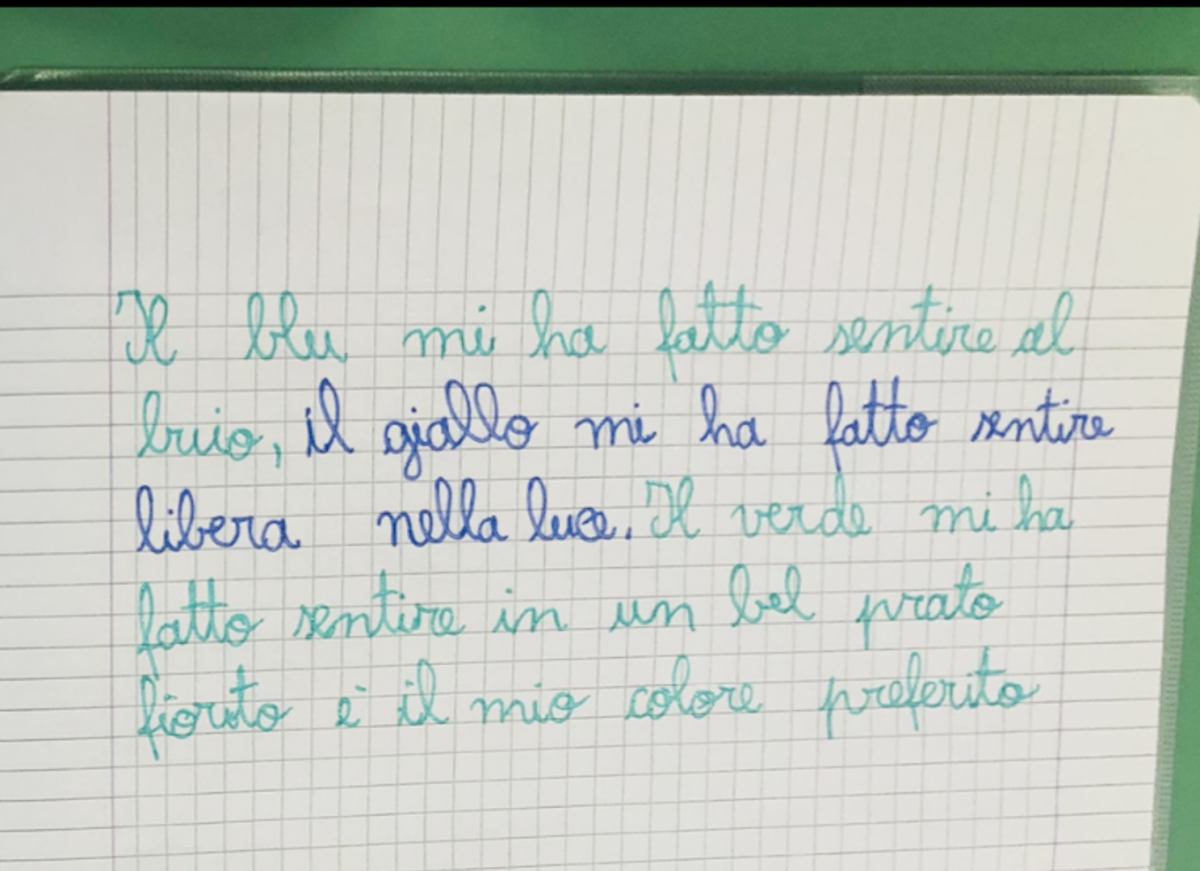

Tessere insieme i fili di un anno scolastico fatto di materie, discipline, racconti di sé, problematiche e vicissitudini personali è diventato, a un certo punto, qualcosa di naturale. Tanto che, tra una pittura e un’altra (l’acquerello li teneva impegnati e li rilassava davvero) e qualche esperimento scientifico seriamente esplosivo, chi non riusciva a parlare ha cominciato a scrivere. Su bigliettini strappati ai margini di una pagina di quaderno ho trovato parole, frasi, osservazioni (spesso sulla didattica) molto chiare e dirette, che chiedevo di lasciar cadere dentro il mio zaino a fine lezione. Firmati o anonimi, per me era indifferente. Avrei cercato comunque di rispondere.

L’unica richiesta: quella di non tacere una fatica, una speranza, un’allegria o un dolore. Questa attività si è poi trasformata in una consuetudine giornaliera, non solo scritta. Ogni volta che arrivavo, venivo infatti investita da domande e comunicazioni a raffica:

Ci porti di fuori?

Ti piacciono le mie scarpe?

Guarda, ho cominciato a disegnare i manga

Il mio pappagallo è scappato, non riesco a smettere di pensarci

Mi arriva un fratellino, non vedo l’ora che nasca

La prossima settimana faccio il ritiro per la Comunione

Mi sono fidanzato ma non lo dire a nessuno, sennò mi prendono in giro

Oggi dipingiamo?

Tu lo sai se lo spazio è infinito oppure no?

Marco è stato quello che, più di tutti, aveva sempre una domanda per me. E non erano quasi mai domande semplici, quindi spesso mi toccava prendere carta e penna e scriverle per poi ragionarci a casa. Capitava che certe volte, dopo averle fatte, proseguisse da solo, ad alta voce. La sua domanda aveva già una risposta solo che, per dirla, serviva qualcuno che stesse ad ascoltare.

“… secondo me lo spazio non ha un limite, perché esiste solo una cosa che è finita e sono i numeri. Mentre i segreti dello spazio sono infiniti. Noi conosciamo soltanto il nostro universo e le nostre stelle. Noi umani non abbiamo fatto niente: abbiamo solo scoperto gli altri pianeti perché non ci siamo mai spinti ai limiti dell’universo. Per raggiungere lo spazio devi superare l’universo e questo è impossibile; nessuno sa qual è il limite dell’universo, può essere grandissimo, e di domande sullo spazio ce ne sono ancora tante. Quando tu raggiungi il limite dello spazio raggiungi un’altra dimensione”.

Gli ho dovuto chiedere di ripetermi quello che stava dicendo, perché non riuscivo ad ascoltare e insieme anche a scrivere. In effetti faticavo anche a respirare. Così lui, con pazienza, me l’ha ripetuto e mentre parlava mi è venuta in mente Margherita Hack, in bicicletta, mentre andava a lavorare all’osservatorio astronomico di Trieste. Me ne aveva parlato un’amica qualche sera prima, perché la vedeva passare spesso.

Così ho scritto Margherita Hack su un pezzo di carta e gliel’ho dato. Marco l'ha infilato nel diario ed è cominciata la lezione.