Un’educazione allo sguardo contro la plant blindness

[di Sara Antonazzo*]

Quante volte durante una passeggiata al parco vicino casa facciamo caso a un cane che corre, al cinguettio di un uccellino o a un insetto curioso tra i fili d’erba, ma non agli alberi che ci stanno intorno? Eppure sono lì, silenziosi, alcuni anche imponenti e maestosi, ma soprattutto fondamentali.

Questo “non vedere” le piante anche quando sono davanti ai nostri occhi ha un nome: si chiama plant blindness.

Che cos’è la plant blindness?

La plant blindness, cioè cecità delle piante, è la tendenza innata a ignorare le piante nell’ambiente circostante, a non considerarle come organismi viventi e a sottovalutarne l’importanza ecologica.

Il termine è stato coniato nel 1998 dai botanici Elisabeth Schussler e James Wandersee per descrivere questo fenomeno cognitivo: in parole povere vediamo il verde solo come uno sfondo, una cornice della nostra quotidianità e non come un insieme ricchissimo di esseri viventi con cui condividiamo lo spazio.

È una forma di cecità selettiva non nel senso che davvero non vediamo le piante con i nostri occhi, ma nel senso che non le notiamo. Eppure senza le piante nessun essere vivente sulla Terra potrebbe esistere: producono l’ossigeno che respiriamo, ci danno cibo, medicine, riparo, sono la base della vita.

Come mai allora non vediamo le piante?

Ci sono tante ragioni, ma i motivi principali sono fondamentalmente due.

Anzitutto c’è una motivazione biologica: il nostro cervello è in grado di ricevere informazioni visive nell’ordine dei 10 milioni di bits/secondo. Di questi 10 milioni ne vengono elaborati solo 40 bits e, di questi 40, solo 16 bits arrivano a essere informazioni coscienti.

Inoltre, fin dalla preistoria l’occhio umano si è sviluppato a distinguere meglio ciò che può essere considerato un pericolo da ciò che può essere considerato un’opportunità, ciò che si muove e appare familiare da ciò che è immobile, ciò che è preda da ciò che è predatore. Come noi, infatti, gli animali hanno un volto, si muovono ed emettono suoni; le piante, invece, sono più lente e silenziose e quindi passano in secondo piano.

Il secondo motivo è di tipo comportamentale/sociale: nella visione antropocentrica della nostra società gli animali sono senza dubbio più interessanti e visibili delle piante. Pensiamo, per esempio, al fatto che attribuiamo loro nomi e caratteristiche umane, o che nei libri per bambini e nei cartoni animati gli animali sono spesso protagonisti che parlano e agiscono proprio come esseri umani, mentre gli alberi fungono solo da sfondo nello sviluppo delle storie.

Cosa possiamo fare per sconfiggere la plant blindness?

La buona notizia è che la plant blindness si può combattere.

Educare a uno sguardo sempre più vegetale è fondamentale, in particolare da bambini: fermarsi a guardare una foglia con attenzione – che forma ha, come mai cambia colore, a che unità appartiene –, conoscere le parti che compongono un fiore e osservarlo cambiare aspetto giorno dopo giorno, perdersi a guardare la grandiosità di un albero – la sua corteccia ruvida, le sue lunghe radici…

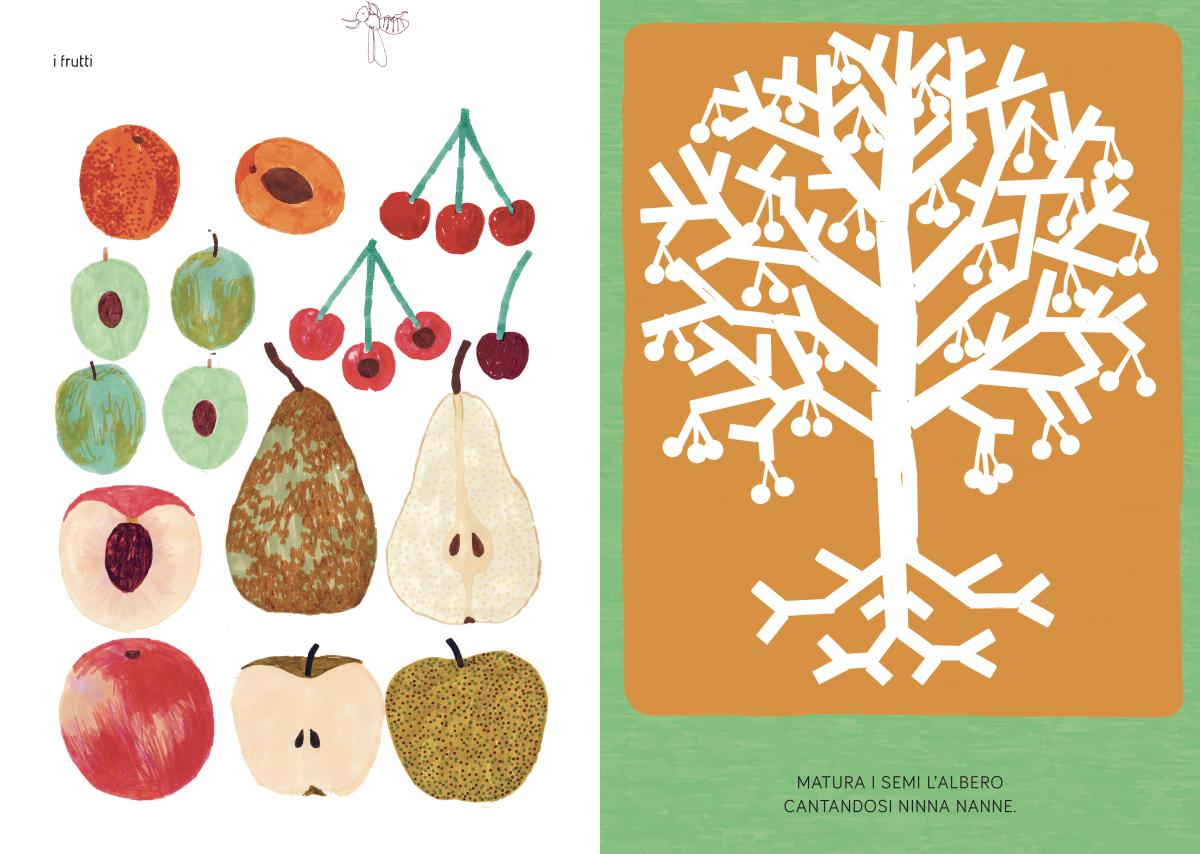

È in questo allenamento allo sguardo che possono giocare un ruolo importante i libri che favoriscono lo sviluppo della consapevolezza ambientale. Infatti, sensibilizzare i più piccoli al valore delle piante attraverso storie illustrate significa coltivare in loro l’interesse e il rispetto per la natura e crescerli affinché diventino adulti più consapevoli e coscienziosi. In molti albi illustrati il fatto che alberi, fiori e semi siano protagonisti permette ai bambini di vedere le piante come esseri più “vicini” a loro, con i quali poter interagire, immedesimarsi e provare empatia. Possono quindi restituire ai più piccoli, e non solo a loro, la capacità di guardare davvero. Attraverso immagini che rallentano lo sguardo e parole che invitano all’ascolto, i libri diventano piccoli giardini da sfogliare, pieni di elementi naturali da imparare a riconoscere – ogni foglia, ogni radice e ogni fiore trova la sua importanza e il suo valore.

Se, come dicevamo all’inizio, per molti la natura è solo scenografia dei racconti, nell’albo L’albero. Guida pratica e poetica alla vita arborea di Silvana D’Angelo e Studio Fludd (Topipittori, 2017) questa idea viene ribaltata: il giardino, infatti, è il palcoscenico infinito dove giocare, scoprire, esplorare e costruire relazioni.

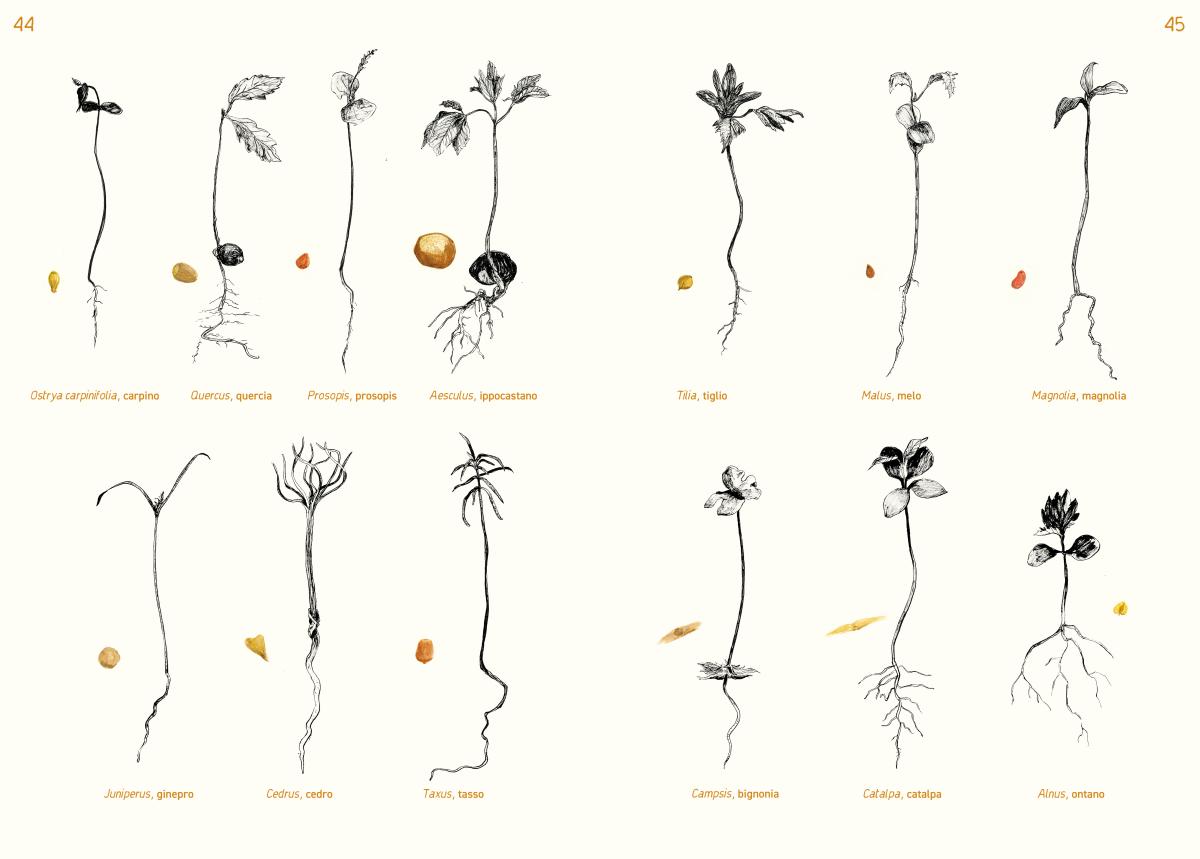

L’esposizione precoce a termini specifici del linguaggio della botanica come “germoglio”, “radice”, “foglia”, “impollinazione”, ecc., aiuta a favorire nei bambini una familiarità e una conoscenza scientifica di base, che possono essere ulteriormente rafforzate in età successiva attraverso attività scolastiche sempre più complesse. Un buon esempio in tal senso è In un seme. Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie di Gioia Marchegiani e Beti Piotto (Topipittori, 2021), che in modo accurato e scientifico ma semplice racconta le sorprendenti strategie dei semi e il loro ruolo essenziale nella biodiversità e nella storia della civiltà.

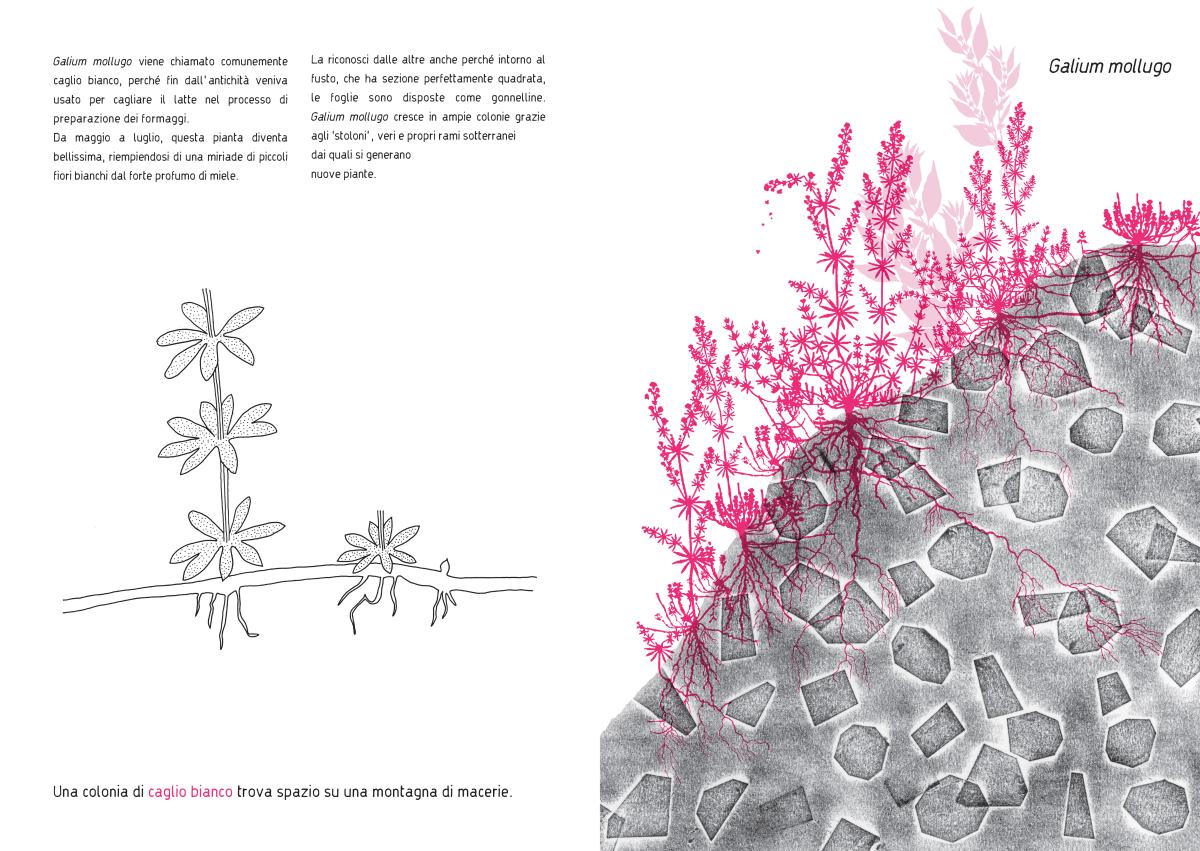

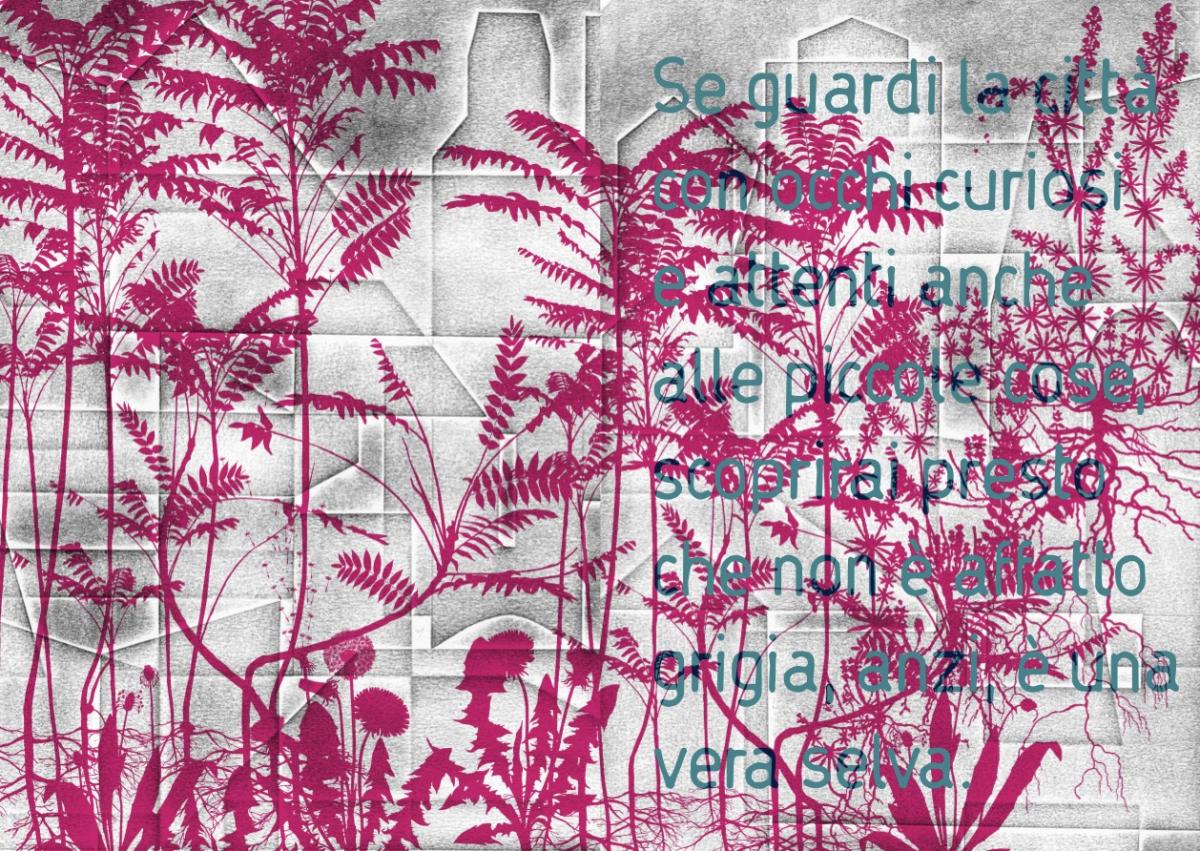

Combattere la plant blindness con gli albi illustrati significa, quindi, nutrire la meraviglia nei confronti delle piante fin dalla più tenera età. Le storie, quando ben raccontate, possono davvero far “vedere” ciò che prima era invisibile e invitare i bambini a esplorare il mondo vegetale con curiosità e rispetto. È questo il caso di Vagabonde! Una guida pratica per piccoli esploratori botanici di Marianna Merisi (Topipittori, 2017), un albo illustrato dedicato alla natura urbana che ci circonda, in particolare alle piante spontanee che crescono e sopravvivono anche nei contesti più impensati e difficili.

Imparare a guardare davvero

Vedere le piante non è un mero esercizio di osservazione, ma soprattutto di empatia. Perché, in fondo, vedere le piante significa riconoscere la nostra appartenenza alla Terra.

Insegnare ai bambini a distinguerle, a meravigliarsi per una foglia che cambia colore o per un seme che germoglia, significa educarli a essere più consapevoli e attenti nei confronti dell’intero pianeta.

E allora, la prossima volta che andate al parco o a fare una passeggiata all’aria aperta, fermatevi un attimo e guardate le piante che vi circondano. Cosa notate? Come si chiama quella pianta? E quel fiore com’è rispetto a ieri?

Non serve molto per cominciare a vedere: basta solo un po’ di lentezza, pazienza, attenzione e, perché no, anche un buon libro.

*Sara Antonazzo, nata nel 1988, si occupa di progetti di Green Therapy. La sua formazione racchiude percorsi diversi: prima la laurea in Design d’Interni presso lo IED di Milano, che le ha insegnato l’importanza del processo creativo e progettuale di un lavoro, del “buon design” e del senso estetico; poi il diploma di fiorista presso la Scuola Internazionale Mastrofioristi e i successivi lavori come fiorista appunto, che le hanno permesso di avvicinarsi al mondo dei fiori, del loro uso e significato. Tutt’oggi continua a formarsi con corsi e studi. A Marzo 2020, in piena pandemia, nasce il suo progetto Vitaminaesse - pianto dunque sono, con il quale organizza laboratori e incontri di Green Therapy rivolti ad adulti e bambini. L’idea alla base è che la natura, in particolare piante e fiori, possa essere “usata” come mezzo di relazione con e tra le persone, come forma di terapia per riconnettersi con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante. Con Vitaminaesse Sara Antonazzo aiuta le persone a ritrovare il proprio benessere psico-fisico e a sentirsi meglio attraverso il contatto diretto con la natura e i suoi elementi, e al contempo insegna loro a osservare le piante e i fiori con sguardo attento e rispettoso, come fossero maestre di una vita migliore.