[di Matteo Maculotti]

Rileggo un tema che ho scritto in terza elementare, intitolato Il calcola-futuro, e mi colpisce ritrovare un’idea che all’epoca dovevo associare alla sfera del divino non meno che ai prodigi della scienza e della tecnologia, ovvero l’intuizione che ogni evento possa essere previsto secondo una logica matematica.

Il calcola-futuro. Mi piacerebbe inventare una calcolatrice che indovina il futuro di tutti: si chiama calcola-futuro. Per farla funzionare mi occorre un pezzo di anello di Saturno da inserire in un buco nella macchina. Costruirla è molto difficile! Serve tantissima pazienza per unire i pulsanti e attivare i fili magnetici. Con questa macchinetta sarebbe bello sapere il futuro di tutti i miei amici e i miei genitori. Questa macchina può stare sia in acqua che in terra che nello spazio. La mia invenzione ha un pulsante speciale: serve a comunicare con i miei compagni di classe e avvertirli di un’emergenza. Questo pulsante si chiama tasto di comunicazione. Se riuscirò a montarlo tutto, i miei amici mi invidieranno. Sarebbe bello sapere il futuro di tutte le persone. Ma è più importante vivere il presente.

Nel tema ho immaginato una macchina capace di calcolare qualsiasi avvenimento, accarezzando dunque l’ipotesi di un futuro già scritto e sorvolando sulle sue inquietanti implicazioni. Per quel bambino-inventore, in cui oggi provo a immedesimarmi di nuovo, conoscere il futuro di amici e famigliari è infatti un passatempo piacevole, e mi viene da pensare che porti con sé un senso di sollievo derivante non tanto da un’emozione, quanto dalla sua cessazione. Il calcola-futuro dissolve le ansie, le paure e le incertezze legate a tutto ciò che ancora non si conosce, talmente assillanti da infiltrarsi anche in alcune forme verbali che nel testo si contrappongono al presente fantastico, mettendo in dubbio la stessa possibilità di realizzare un’invenzione tanto complicata. Il «sarebbe bello» si tinge presto di irrealtà, e alla fine cede il passo a un diverso tipo di presente, non più fantastico ma assolutamente realistico nella sua piattezza didascalica, in un epilogo che suona a dir poco sospetto, per non dire contraffatto. «Sarebbe bello sapere il futuro di tutte le persone. Ma è più importante vivere il presente»: dalla sincerità pura del sogno al falsetto del dettato?

Io… Verifica d’italiano. Io sono Matteo, ho 8 anni; frequento la classe III e sono bravo in tutte le materie scolastiche, mi piace studiare e anche leggere. Da grande mi piacerebbe fare il notaio come mia mamma; perché voglio aiutare tante persone: fare testamenti; firmare fogli importanti. A volte penso se dovrò andare all’università come i miei genitori, ma se andrò lì non mi lascerò scoraggiare: ho tanta volontà. Anche se alcune volte, la mamma torna a casa stanca dal lavoro, so che il suo lavoro è molto interessante. Qualche volta, a casa ho chiesto alla mamma se potevo, da grande, compiere il lavoro del notaio. Lei è stata orgogliosa di quello che le ho detto e, naturalmente ha detto di sì. Per svolgere questo lavoro dovrò studiare tantissimo e impegnarmi tante ore al giorno; ma non mi lascio scoraggiare e non mi tirerò indietro facilmente. Inoltre devo sfruttare la mia intelligenza ed avere un’ottima memoria. Allo studio di mia mamma vengono tante persone perché sanno che lei è molto brava ad interpretare questo lavoro e sanno anche che è molto intelligente e ha una buona memoria. Inoltre, vorrei svolgere la professione del calciatore; per essere bravo in questo sport bisogna allenarsi molto e saper correre veloce. I miei genitori me lo vietano e dicono di sfruttare la mia intelligenza bene e non sciuparla. Infatti, prima di fare il calciatore dovrò studiare tanto. Non so se i miei sogni si avvereranno.

In un altro tema dello stesso anno, due punti di domanda lasciati a margine dalla maestra segnalano un pensiero che ricorre più volte, in una sorta di variante sul motivo della difficoltà di conoscere/affrontare il futuro. Si tratta del classico tema autobiografico sul “chi sono” e “cosa mi piacerebbe fare da grande”, e le frasi incriminate riguardano la preoccupazione di non essere all’altezza degli impegni richiesti. Leggendo: «A volte penso se dovrò andare all’università come i miei genitori, ma se andrò lì non mi lascerò scoraggiare», e ancora: «dovrò studiare tantissimo e impegnarmi tante ore al giorno; ma non mi lascio scoraggiare e non mi tirerò indietro facilmente», la maestra deve aver pensato che tali considerazioni non erano motivate in maniera adeguata, e forse che non si addicevano al ritratto del bambino dotato che lei conosceva, opportunamente tratteggiato nell’incipit. Al di là di queste sbavature, comunque, chissà se si era accorta della curiosa sproporzione di un tema in cui il “chi sono” è liquidato in una sola frase iniziale, mentre il “chi sarò” occupa quasi interamente le tre facciate.

Rileggo le parole che ho scritto tanto tempo fa, e dietro alla costante attenzione per il futuro, dietro alle ambizioni e alla volontà dello scolaro diligente, ritrovo una sensazione di sfiducia che oggi mi interroga ancora, come già all’epoca quei punti di domanda sul margine del quaderno. Per quale ragione uno studente modello può avvertire tale sfiducia nelle sue capacità e una costante preoccupazione per il futuro? Forse perché i successi dello scolaro, proiettati sulla sua carriera futura, sono diventati una specie di corazza che protegge e al tempo stesso nasconde la vita interiore del bambino, con le sue emozioni e le sue fragilità. Una corazza talmente spessa da lasciare al “chi sono” uno spazio appena sufficiente per l’abbozzo di un ritratto stereotipato.

Queste riflessioni non hanno per me un valore strettamente individuale. Da quando ho iniziato a insegnare alla scuola primaria, più volte mi sono trovato a riflettere sull’evoluzione di una scuola che per molti aspetti è sempre più simile a un’impresa, fondata su un’ossessiva documentazione burocratica e sulla certificazione di competenze spendibili sul mercato del lavoro; per non parlare di quanto la mentalità aziendalistica odierna influenzi bambini che già a otto o nove anni sognano di diventare influencer, ovvero imprenditori di sé stessi. Una scuola in cui la produttività esibita del “chi sarò” (o meglio “cosa farò”) schiaccia la profondità nascosta del “chi sono”, sostituendole una sua caricatura performativa, e nella quale ci si aspetta che studenti e insegnanti sviluppino competenze e competano tra di loro a ritmo continuo, invece di confrontarsi con conoscenze e conoscersi a fondo reciprocamente. Una scuola in cui l’ansia del futuro rischia di cancellare il piacere del tempo, come la frenesia dell’istante tende a logorare il senso della durata e dell’interiorità. Essendo stato un bambino per il quale la scuola ha rappresentato il più importante luogo di formazione e di socialità, e uno dei pochissimi luoghi in cui gli era possibile intrattenere relazioni significative con altre persone al di fuori dell’ambiente famigliare, mi viene naturale condividere le opinioni espresse nel Manifesto per la nuova scuola, sottoscritte da numerosi insegnanti intenzionati a rimettere al centro la scuola «come luogo di formazione e di relazione, basato sulla conoscenza e sulla trasmissione del sapere», a fronte di politiche ispirate a un’idea di scuola radicalmente diversa.

La scuola si occupa delle persone in crescita, non di entità astratte scomponibili e riducibili a una serie di “competenze”. L’insegnamento e l’apprendimento toccano infatti tutte le dimensioni dell’essere umano – intellettuale, razionale, affettiva, emotiva, relazionale, corporea – tra loro interconnesse e inscindibili; bisogna sempre ricordare, in tal senso, che quello tra gli insegnanti e gli studenti è prima di tutto un rapporto umano.

L’idea che la scuola possa essere incentrata sulla semplice acquisizione di “competenze” è profondamente sbagliata, sia perché applica a un ambito, quello scolastico, categorie nate in tutt’altro ambito, quello cioè dell’azienda e della produttività lavorativa, sia perché esclude appunto la dimensione integralmente umana, centrale nella scuola e nei processi lunghi e non lineari dell’apprendimento e della crescita. [dal Manifesto per la nuova scuola]

Per quanto rileggere alcuni aspetti della propria infanzia sulle pagine di un tema sia un’operazione inevitabilmente riduttiva, sui miei quaderni di terza elementare mi ha stupito riconoscere la voce sincera del bambino in quella più composta dello scolaro, anche perché col passare del tempo la memoria ha consolidato la corazza del “chi sarò”, ulteriormente rafforzata in anni in cui il precariato è una condizione comune a molti giovani insegnanti, e non solo, estraniandomi sempre più dal “chi ero”. Ho ritrovato lo scolaro che ama mettersi alla prova, e di fronte al calcola-futuro commenta: «Se riuscirò a montarlo tutto, i miei amici mi invidieranno», e ho ritrovato il bambino preoccupato per l’estrema difficoltà dell’opera che sta per intraprendere, e per la quale si sente forse inadeguato. Nell’ansia del futuro ho intravisto il disagio di un bambino quasi del tutto ignaro del fatto che il futuro non è un traguardo da rincorrere ma un tempo che si costruisce a poco a poco, insieme e a partire dai materiali più vari, come farebbe un inventore, senza escludere il concorso del caso e di tutto ciò che è impossibile misurare, prevedere o certificare. Perché il futuro diventi un’opera radicata concretamente nell’esperienza, e non rimanga una semplice idealizzazione simile ai tanti slogan cui la peggiore politica ci ha abituati, e perché in questo modo conoscerlo non significhi rassegnarsi al pensiero di un futuro già scritto, ma mettersi quanto più possibile nelle condizioni di comprenderlo, ed eventualmente cambiarlo. Credo che il bambino-inventore del calcola-futuro, nonostante o forse proprio a causa della reticenza a parlare di sé che lo porta a proiettare sugli altri le proprie domande, abbia intuito questa possibilità nell’idea del «tasto di comunicazione», un pulsante speciale che «serve a comunicare con i miei compagni di classe e avvertirli di un’emergenza».

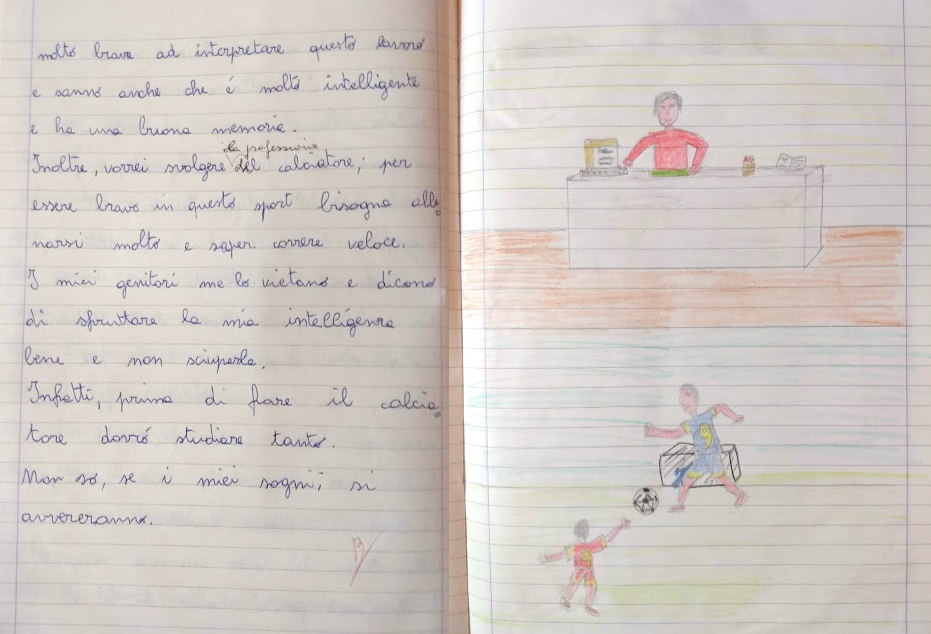

Alla fine del tema autobiografico, ecco l’immancabile disegno a pagina intera. A prima vista è un’illustrazione descrittiva che non aggiunge nulla di nuovo a ciò che ho scritto nel testo, parlando anzitutto del fatto che mi sarebbe piaciuto diventare notaio come mia madre, e poi in modo quasi incidentale della mia passione per il calcio, che citando le opinioni dei miei genitori contrappongo allo studio e agli impegni scolastici. La stessa divisione in due parti fa pensare a una netta scissione: sopra, l’io futuro che si rispecchia nei genitori (il lavoro della madre, l’aspetto del padre); sotto, subordinato a questa figura ideale, il sé attuale che gioca a pallone. Osservando i dettagli, è forte la tentazione di moltiplicare le dicotomie (adulto e bambino, dovere e piacere, mente e corpo, fissità e movimento, solitudine e compagnia, spazio interno ed esterno) e di attingere ai ricordi che mi suggeriscono. Nel disegno in basso indosso ad esempio la maglia col numero 9, che era un regalo dei miei genitori e il mio numero preferito (sia in senso calcistico, sia perché mi era stato attribuito a scuola nell’ordine alfabetico della classe), e poiché il 4 era stato anni prima il mio precedente numero preferito, nel bambino con cui sto giocando, che in effetti è più piccolo, ho forse rappresentato anche il mio legame col passato, oltre a quello più ovvio con mio fratello, fedele compagno di giochi.

Per il resto, ho letto con una punta di amarezza e malinconia il dispiacere del bambino che ammette che i genitori non gli permettono di iscriversi alla scuola calcio, e conclude laconico: «Non so se i miei sogni si avvereranno». Ho pensato in un primo momento all’ingiustizia di un bambino reale racchiuso in un’immagine ideale in cui può abitare inconsapevolmente, come in una fiaba per effetto di un potente incantesimo, assecondando le aspettative della madre e del padre, o più in generale le pressioni della società. Cercando poi una comprensione più profonda, al di là di qualsiasi dicotomia, ho trovato nella mia infanzia il volto di un’età molteplice e inesauribile, capace di tenere assieme le più incredibili contraddizioni, e che proprio per questo motivo domanda sempre ai genitori come agli insegnanti di essere all’altezza delle loro responsabilità, per far sì che questa ricchezza non vada smarrita. Guardando il disegno, viene spontaneo pensare che non ci sia nulla di più incompatibile di un notaio e di un calciatore, o di un adulto e di un bambino, ma accettare questa linea di separazione non significa forse rinunciare a considerare il disegno nella sua totalità? Osservandolo dalla giusta distanza, scopro che l’uomo e i bambini partecipano della stessa figura. L’uomo sta rivolgendo il suo sguardo ai bambini, e non si trova seduto al tavolo di un ufficio, ma dietro una cattedra. A otto anni, senza saperlo, ho rappresentato in questo maestro che mi somiglia il futuro che non c’era.