[di Elena Iodice]

«A lungo, molto a lungo, mi fissò l’ochetta, e quando io feci un movimento e pronunciai una parolina, quel minuscolo essere improvvisamente allentò la tensione e mi salutò: col collo ben teso e la nuca appiattita pronunciò rapidamente il […] fervido pigolio. […] era il primo saluto della sua vita. E io non sapevo ancora quali gravosi doveri mi ero assunto per il fatto di aver subito l’ispezione del suo occhietto scuro e di aver provocato con una parola imprevidente la prima cerimonia del saluto.»

(K. Lorenz, L’anello di Re Salomone, Adelphi, Milano, 1967)

Konrad Lorenz e l'ochetta Martina.

Avevo quattro anni. Lo so perché uno dei disegni riporta, sul retro, la data. Non ho molti ricordi di quel periodo: la me, quattrenne, seduta sulla lavatrice con le ginocchia sbucciate giocando in cortile, il pentolino in acciaio zeppo di polpette e piselli che portavo all’asilo, il giradischi rosso con cui ascoltavo la musica e Bruno. Arrivava all’improvviso, raramente ci avvisava. Arrivava all’ora di pranzo e mia mamma, di solito in preda all’ansia per Oddio! Ed ora cosa faccio da mangiare? per lui semplicemente aggiungeva un piatto in più. Per me, invece, era il Diavolo in persona.

Bruno Pinto, Il Diavolo da Bruno Pinto di fronte e attraverso, edizione illustrata a cura di P. Bellasi e G. Giacomini, Mazzotta Editore, 2005.

Faceva l’artista, il pittore: dopo aver peregrinato per il mondo, era arrivato a Monteveglio, stabilendosi in un’antica casa medioevale con un enorme camino. Quel grande fuoco e quelle pareti coperte di libri sono altri flash di quel periodo, di lunghe serate trascorse all’Abbazia assieme alla tribù dei suoi figli.

Il camino e un artista - Un rapporto autentico di vita, dalla rivista trimestrale IL CAMINO, anno XI n.32- settembre 1988, Di Baio Editore.

Già per me, bambina composta e assennata, l’idea che uno potesse fare il pittore era cosa bizzarra. I suoi quadri, poi, mi apparivano come un ammasso incomprensibile di segni, di colore, di materia. «Fa arte astratta», mi avevano insegnato. Arrivava e cominciava a parlare, farcendo di parolacce le sue lunghe digressioni. Sentivo l’imbarazzo montare. A casa mia le parolacce erano bandite: mi chiedevo come mai, a lui, fossero concesse; come potesse, quell’essere barbuto e irruento, essere amico dei miei tranquilli, educatissimi genitori. Capivo la metà di quello che diceva, mi sfuggivano tutti quei discorsi sulla Verità e la ricerca di sé, quei discorsi così lontani dalla vita di una bambina di sei anni quale ero diventata. Eppure quelle parole mi si conficcavano dentro. Arrivai alla conclusione che parlasse una lingua diabolica, appunto. E poi c’era quella cosa dei pennarelli.

Ogni Natale i miei genitori mi regalavano il cofanetto di alluminio con trentasei pennarelli Stabilo. Sapevo che erano preziosi e li trattavo con grande cura, ordinandoli in una rigida progressione cromatica che non ammetteva eccezioni. Coloravo appoggiando il feltro alla carta, «senza spingere», come mi era stato insegnato. E poi arrivava lui: Bruno. Si sedeva accanto a me, la vista di quella scatola sembrava accenderlo e lì, su quel tavolo in formica, impugnava quegli strumenti come fossero scalpelli e quelle punte, così faticosamente protette, si aprivano, allargando il tratto. Trasformava i miei leziosi disegni contorcendo alberi, inclinando tetti, infittendoli di linee e di segni.

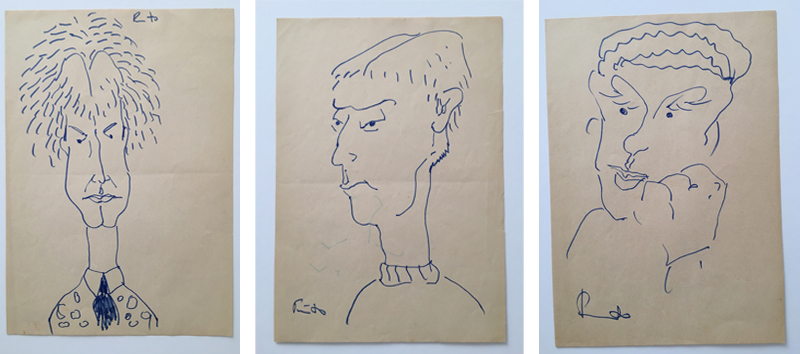

Uno dei disegni stravolti da Bruno: Ad Elena con un gran ceffone, Bruno P., 16/10/1980.

Partendo dai miei timidi segni disegnava ritratti e io perdevo le coordinate che mi facevano sentire sicura: dove erano gli occhi, il naso, la bocca? Perché ogni cosa sembrava aver perso la sua posizione? Chi era quell’uomo che aggiungeva corna ai miei personaggi, che faceva diventare brutti i miei graziosi ed ordinati disegni, che usciva prepotentemente dalle righe?

Da un mio timido segno, Bruno faceva uscire mondi.

Crebbi, cambiammo casa, ma Bruno continuava a essere una presenza fissa. Se qualcuno suonava il campanello a mezzogiorno sapevamo che era lui: prima ancora di andare ad aprire la porta, aggiungevamo un posto a tavola.

Ricordo perfettamente che guardava i miei disegni inveendo contro chi li riduceva a stereotipi, contro chi tarpava la mia libertà. Si intascava, invece, i disegni di mio fratello, nato con una matita in mano sei anni dopo di me, e io non capivo. Cosa avevano di diverso dai miei? Lui disegnava incidenti, corse di automobili, aerei e ambulanze; io case e fiorellini, bambine composte e cieli assolati. Lui li faceva quasi senza pensare, di getto, mentre io mi impegnavo tanto. Era forse gelosia?

Uno dei disegni di mio fratello Daniele.

Iniziai a interessarmi alla storia dell’arte. Vedevo l’origine di questa cosa nei viaggi a cui i miei cercavano di appassionarci, nei musei visitati, perfino in quei due volumoni su Michelangelo e Leonardo che mi erano stati regalati alla nascita dai nonni. Poi, adolescente, la vidi nel professore di arte del liceo che con le sue lezioni virò bruscamente le mie decisioni verso quella facoltà, Architettura, che pochi si aspettavano scegliessi. Mai, neppure per una volta, pensai che l’origine potesse essere nei disegni di quella bambina di quattro anni con il Diavolo.

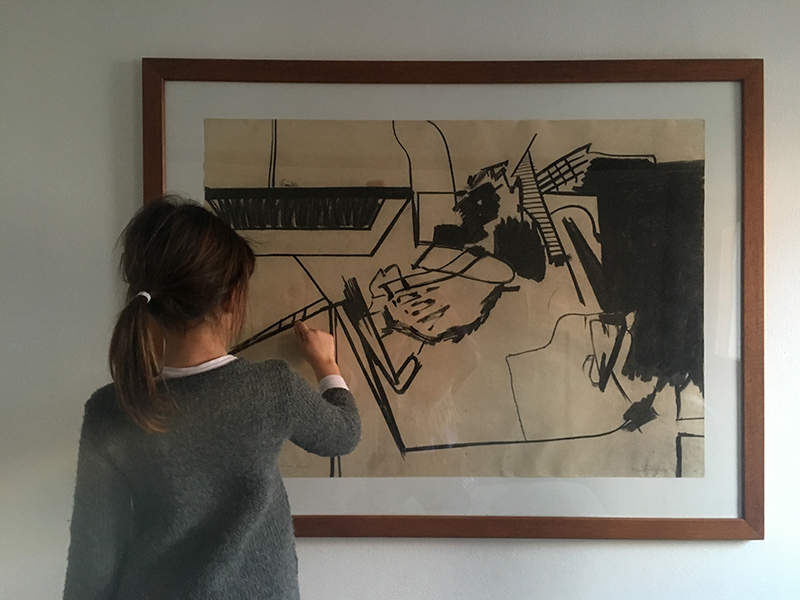

Studiai, diventai più preparata. Precisa, meticolosa, rigorosissima. Quando mi laureai, Bruno mi regalò un quadro, un enorme carboncino su carta. Lo appoggiammo alla parete della mia camera e io, da brava intellettualoide quale ero diventata, cominciai a scorgervi forme, riconoscere cose, intuirvi paesaggi. Bruno mi ascoltava, lo faceva sempre, con chiunque. Mi aspettavo conferme che, invece, non arrivarono. Poi mi disse qualcosa che non ho mai dimenticato: «Nei quadri ci sono delle forze, solo quello. E luce.»

Mia figlia Bianca gioca col carboncino di Bruno.

Un giorno gli raccontai di questo lavoro con i bambini a cui ero arrivata quasi per caso: mi ascoltò con incredibile curiosità, vidi nei suoi occhi quell’interesse che i miei disegni zuccherosi non erano riusciti a suscitare. Scoprii da Gianna, la seconda moglie che di lavoro faceva la maestra, che anche loro avevano lavorato coi bambini. Esattamente come aveva fatto con me, Bruno andava negli asili, nelle scuole, si sedeva in mezzo a quei cerchi di nasi gocciolanti, di occhi spauriti e disegnava. Mi rividi, inutile ribadirlo.

Al lavoro su Maja al balcone di Francisco Goya, tratta dal libretto L'arte come scoperta del bambino a se stesso, a cura di Gianna Poli e Bianca Maria Pinto.

Bruno e i bambini lavorano su Paradise di Kandinsky, Immagine tratta dal libretto L'arte come scoperta del bambino a se stesso, a cura di Gianna Poli e Bianca Maria Pinto.

Poi, il 24 novembre scorso, Bruno è morto. Il messaggio mi è arrivato all’improvviso, come improvvisamente se ne è andato lui.

Il mio cuore si è squarciato. Un pezzo di me è volato via. Ci sono persone che si danno per scontate, non ci si immagina possano sparire, scomparire dal proprio orizzonte. Bruno, per me, era una di queste. Come si affronta la morte? Come si digerisce una notizia del genere? Come passare i minuti dopo quel bip bip che devia improvvisamente il corso della tua vita? Volevo fermare il tempo, volevo trattenere qualcosa di lui ancora per un po’, rivederlo, riascoltarlo. Accesi il computer e scoprii che esistevano due video di cui ignoravo l’esistenza. Del resto non serve un monitor quando hai la possibilità di avere quella persona accanto, davvero.

Il primo iniziava con sette sue parole: «Nessuna fine, nessun inizio. Un viaggio infinito». Ho sentito che dovevo andare avanti, ascoltare ancora. Che in quel momento di grande dolore c’era qualcosa da scoprire e conservare. Ho guardato quasi due ore di registrazioni, nel silenzio della casa ancora addormentata. E ho capito. L’origine di tutto, delle mie scelte, di questo lavoro che mi vede accanto ai bambini, della ricerca che faticosamente compio, della mia lotta strenua per affermare il diritto all’errore, all’imperfezione va ricercato in quei disegni di me, bambina, assieme a Bruno. Ho capito che quelle parole, difficili, incomprensibili, adulte che lui usava non sono evaporate ma sono rimaste lì, conficcate sotto la terra, e al momento giusto sono tornate a mia disposizione. Che le usavo perché un altro, prima di me, le aveva usate parlando con me.

«La nostra forza sta nel credere e nel comprendere che il bambino può essere altro da quella immagine infantilistica che generalmente abbiamo di lui, e che provoca un atteggiamento nei suoi confronti continuamente alterato rispetto alle sue reali necessità: egli ha molte più risorse di quel che pensiamo. Dovrà pur esistere un comportamento che non sia l'astratta sovrapposizione delle nostre fantasie sull'infanzia alla vita reale del bambino; un comportamento cioè che ci ponga come mediatori della scoperta del bambino a se stesso; se stesso che diviene adulto, e nell'adulto risvegli quel bambino morto che porta in sé impedendogli di divenire autenticamente adulto.»

Bruno nel suo studio con uno dei suoi nipoti, da Bruno Pinto di fronte e attraverso, edizione illustrata a cura di P. Bellasi e G. Giacomini, Mazzotta Editore, 2005.

Non è questo che anche io mi propongo? Non è quella liberazione che osservo, ogni giorno, quando un bambino si confronta con l’Arte scoprendo di sé cose che non sapeva? Trovando nuove strade, superando le paure, imparando che esistono modi, mondi inesplorati?

«Disegniamo per conoscere le cose, per non essere distratti. Si possono sapere le cose ma non essere capaci di dirle. Disegnare significa anche imparare a parlare, si impara a conoscere e a vincere la paura.»

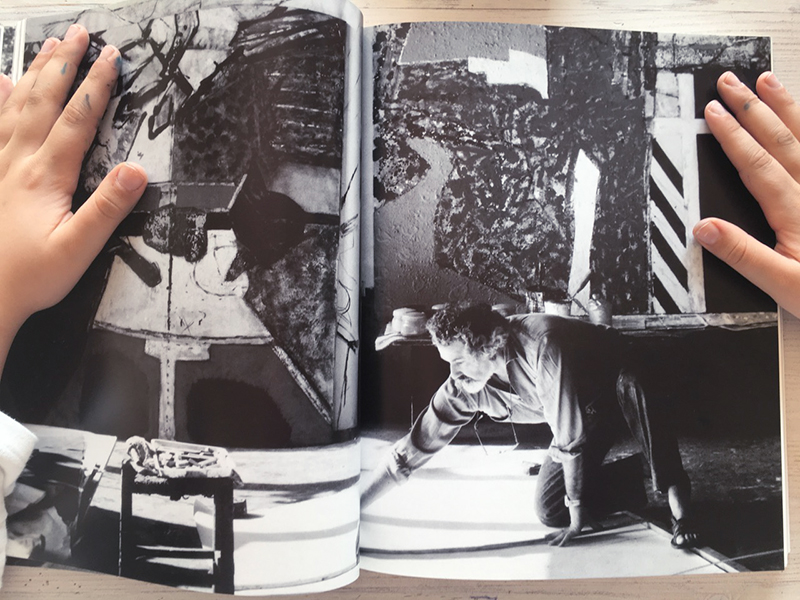

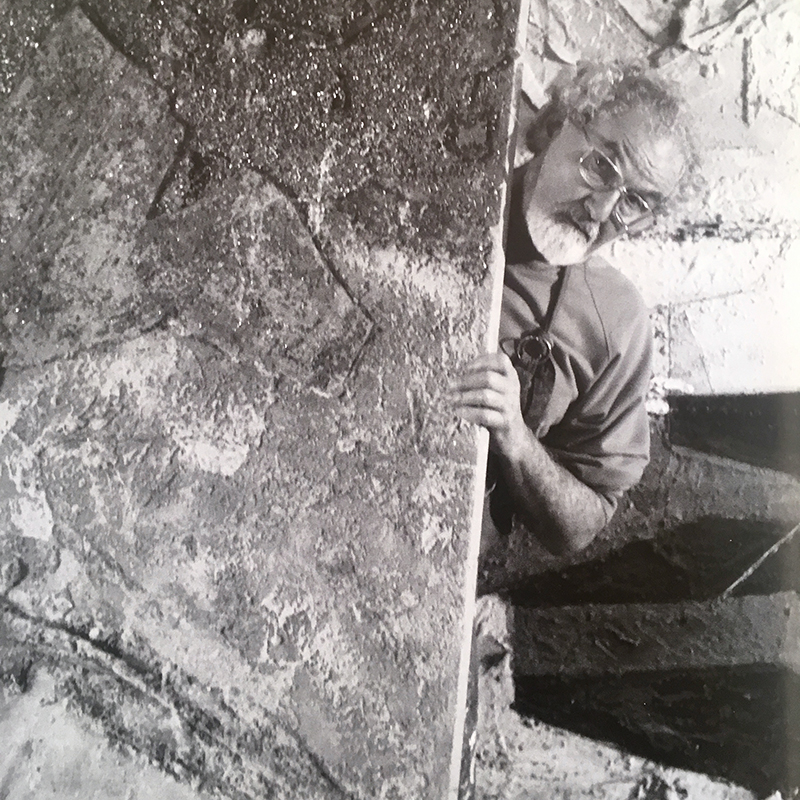

Bruno al lavoro su una tela, da Bruno Pinto di fronte e attraverso, edizione illustrata a cura di P. Bellasi e G. Giacomini, Mazzotta Editore, 2005.

Era tutto un caso? In questi mesi, ho ripreso in mano molti dei suoi scritti e delle sue considerazioni e ho continuato a ritrovare le mie, quelle su cui ho fondato il mio lavoro. Un filo lega i due percorsi, talmente sottile che solo ora lo noto. Eppure c’è. Indiscutibilmente. Possibile che quelle ore passate assieme sul tavolo di formica abbiano segnato in modo indelebile la mia Vita? Che siano rimaste silenti, proprio come un seme gettato sotto la terra, e abbiano, poi, orientato violentemente le mie scelte, le mie mani, germogliando, sconvolgendo l’orto ordinato della mia vita esattamente come Bruno deformava le mie casette?

Come la voce per l’ochetta di Kornad Lorenz, quei disegni sono stati il mio imprinting.

Come ho scritto altrove, è per un’esigenza profonda e sconosciuta che ho iniziato a lavorare con i bambini tanto che all’inizio quasi non riuscivo a darle un nome. E di esigenza Bruno parla nei suoi dialoghi: «A questa esigenza bisogna dare un nome: l’intelligenza deve riuscire ad assumere un’attenzione contemplativa, non ideologica...L’attenzione contemplativa agisce nel cuore, non nella testa. È nel cuore che si ha la conoscenza vera, la testa osserva e guida la vera conoscenza ma è il cuore che vede anche ciò che è oltre da sé.»

Bruno tra le sue tele, da Bruno Pinto di fronte e attraverso, edizione illustrata a cura di P. Bellasi e G. Giacomini, Mazzotta Editore, 2005.

Mi sono chiesta cosa avrebbe detto Bruno, scoprendomi così attonita di fronte a questa illuminazione. Di certo, mi avrebbe guardata, con un sorriso sornione, dicendomi: «Ora, finalmente, hai avuto il coraggio di uscire da te».

«Non capiremo mai tutto, resta qualcosa di oscuro, l’uomo è un mistero» ripeteva davanti a quei piatti di pasta. Proprio per questo, ci spronava, ci pungolava a non smettere di cercare, di interrogarci, di rovesciare ciò in cui crediamo, ciò che pensiamo di aver raggiunto in via definitiva. Lui lo faceva, tornando spesso sui suoi quadri, stravolgendoli, ricoprendoli di altra materia, in una ricerca infinita di quell’io che, al di là delle debolezze, delle bassezze, delle paure, è specchio di un qualcosa di più alto.

Ritornando continuamente su vecchi lavori, da Bruno Pinto di fronte e attraverso, edizione illustrata a cura di P. Bellasi e G. Giacomini, Mazzotta Editore, 2005.

La fucina del Diavolo, da Bruno Pinto di fronte e attraverso, edizione illustrata a cura di P. Bellasi e G. Giacomini, Mazzotta Editore, 2005.

Ho intravisto un filo, quel giorno di novembre, e mi sono interrogata sugli infiniti fili che ogni giorno, noi che lavoriamo coi bambini, maneggiamo, intrecciandoli. A ciò che diciamo e che rimarrà inevitabilmente impresso in loro, come la voce di Lorenz all’ochetta Martina; alla responsabilità di gesti che lasceranno tracce, impronte, che, indipendentemente da noi, potranno influenzare scelte; alla leggerezza con cui a volte ci avviciniamo a quel mondo di esseri spugnosi: alle occasioni mancate, alle parole dette male o a quelle sprecate. Alla sciatteria di progetti fatti tanto per fare, a libri banali perché «tanto i bambini non capiscono», al restringimento del possibile per poter meglio controllare ciò che viene prodotto, per poter «compiacere il nostro ego». Mi ha interrogato, ancora una volta, Bruno. Mi ha lasciato lì, su quel tavolo, con questa cosa bruciante tra le mani. E ora?

Capisco di aver ricevuto tanto, di aver avuto la Grazia di incontrare una ricerca autentica, spesso dolorosa e travagliata, non sempre capita, e di dovere in qualche modo, rispondere a tale dono.

Penso a Bruno, al suo odio per i teatrini e le inutili liturgie e allora ho chiara la consapevolezza che devo restare qui, dove sono, che non posso tornare indietro. Ora è il mio turno di storpiare case, deformare alberi, confondere visi. Tutto è chiaro, improvvisamente.

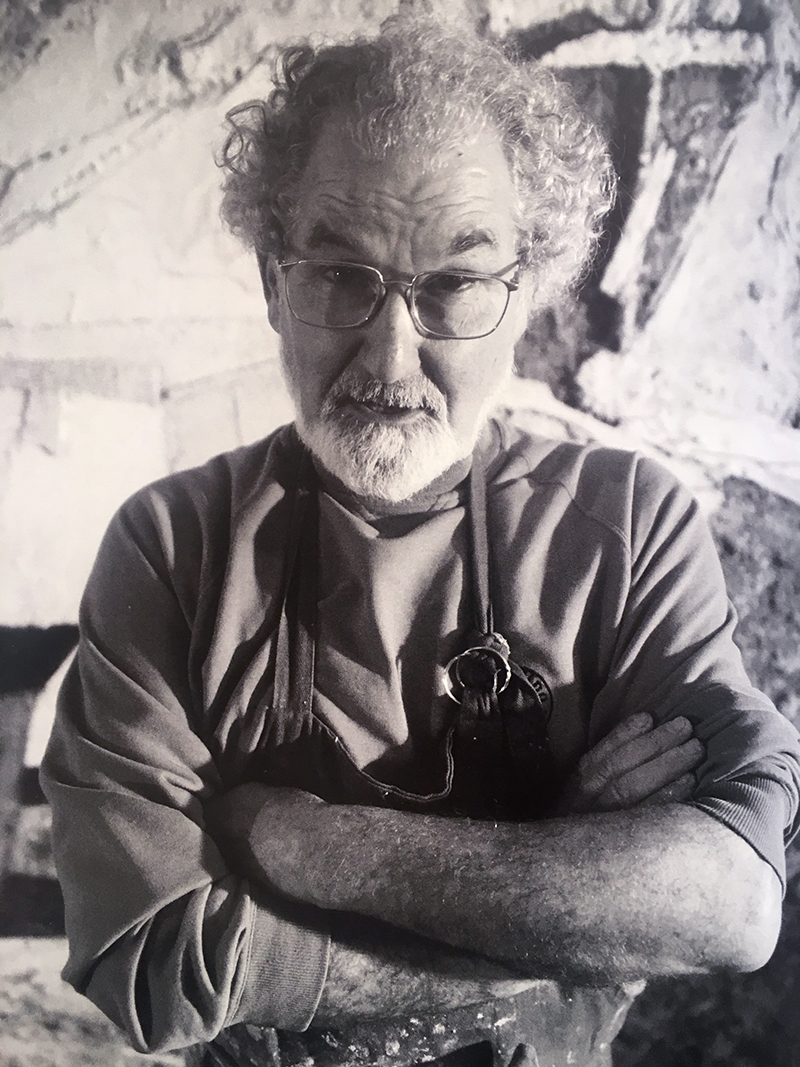

Una delle ultime foto di Bruno, pochi giorni prima di morire (fotografia di Gianna Poli).

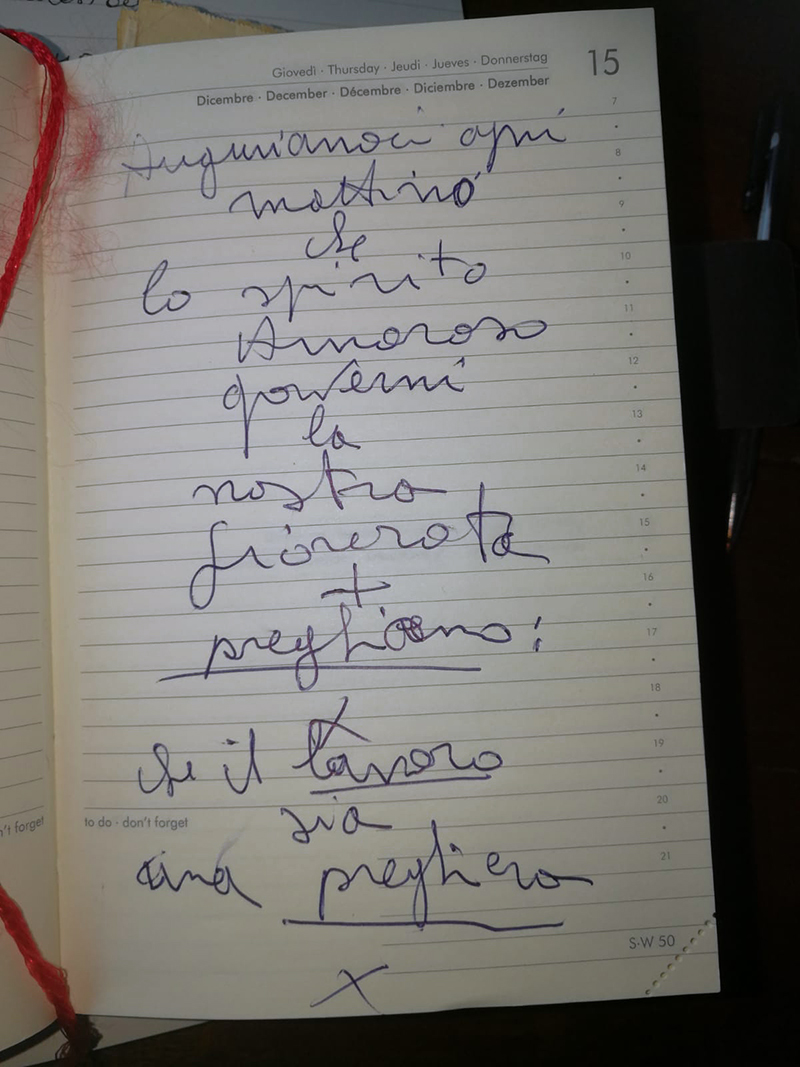

Il giorno del funerale Gianna mi ha spedito un messaggio con un suo scritto. Non l’ho mai visto in chiesa: apparentemente, superficialmente, lo si poteva definire agnostico e anticlericale. Eppure il biglietto riportava queste poche parole:

Auguriamoci

ogni mattino

che

lo spirito

Amoroso

Governi

La nostra giornata.

Ti preghiamo:

che il lavoro

sia

una preghiera

Il taccuino di Bruno (fotografia di Gianna Poli).

Forse è questo che dovremmo tenere a mente, tutti: che i nostri gesti sono sacri, che hanno un peso, che lasciano tracce. Che possono insegnare a parlare, a vedere ma soprattutto a essere.

Bambina: Questa sono io

Maestra: e cosa facevi?

Bambina: facevo la pittura con Bruno che è un signore che fa il pittore così noi facciamo i pittori come lui e disegniamo come lui. Lui diceva che solo le cose che si vedono si devono disegnare.

Maestra: E tu cosa hai visto?

Bambina: Io avevo paura di sbagliare! Il mio foglio era bianco.

Maestra: Avevi paura?

Bambina: Sì! Perché delle volte sbaglio!

Maestra: Quando sbagli cosa succede?

Bambina: Che lo rifaccio!

Maestra. Allora non succede nulla di grave ma sembri ancora preoccupata...

Bambina: Mi ricordo che Bruno mi ha detto che a disegnare si impara a parlare; a vedere.

La bimba che non sapeva parlare aveva disegnato il lupo!

Tutto il materiale a cui ho attinto - foto, pensieri, cataloghi - sono parte dell'archivio della mia famiglia e di quello ben più cospicuo di Bruno Pinto gestito dall'Associazione Bruno Pinto.

Il lupo, da L’arte come scoperta del bambino a se stesso, a cura di Gianna Poli e Bianca Maria Pinto.