Dal 23 ottobre, è in libreria Una storia vera, ultimo libro di Sergio Ruzzier, la sorprendente storia di un gatto detective alla ricerca della verità e di un topo amante della finzione letteraria. Una parabola che ci pare attualissima.

[di Elena Dolcini]

[di Elena Dolcini]

Un gatto, un topo, un barattolo di biscotti in vetro che si rompe, anzi, che si è rotto: questi tre elementi bastano ad animare un racconto metanarrativo, composto da più versioni dei fatti, tutte, tranne una, nate dalla vivace immaginazione di un topolino, chiamato a giustificare una sorta di marachella: l'aver rotto il barattolo di vetro e mangiato tutti i biscotti al suo interno.

L'abilità di Sergio Ruzzier sta nell'aprire il libro con un risultato, con un “dopo” che succede a un “prima” nascosto, con un effetto che presuppone una causa: noi lettori arriviamo a cose fatte, il barattolo è già in frantumi sul pavimento e non c'è dato sapere con certezza cosa abbia causato la sua rottura.

Quasi l’opposto di un albo a catena in cui causa ed effetto sono esplicitati in un ordine temporale evidente, dove l’andamento per lo più lineare e progressivo del racconto prende per mano e accompagna il lettore nella comprensione, qui la causa, almeno all’inizio, resta implicita.

Immaginatevi di stare davanti a A bigger splash di David Hockney: questo quadro, tra gli emblemi di un'arte contemporanea che non massaggia il suo pubblico, ma in cui l'enigma si amplifica, intriga l'osservatore che non si stanca mai di immaginarsi cosa o chi si è tuffato o è stato gettato in acqua, e lo mette a disagio nel riconoscere che non gli è dato sapere con certezza, ma solo ipotizzare.

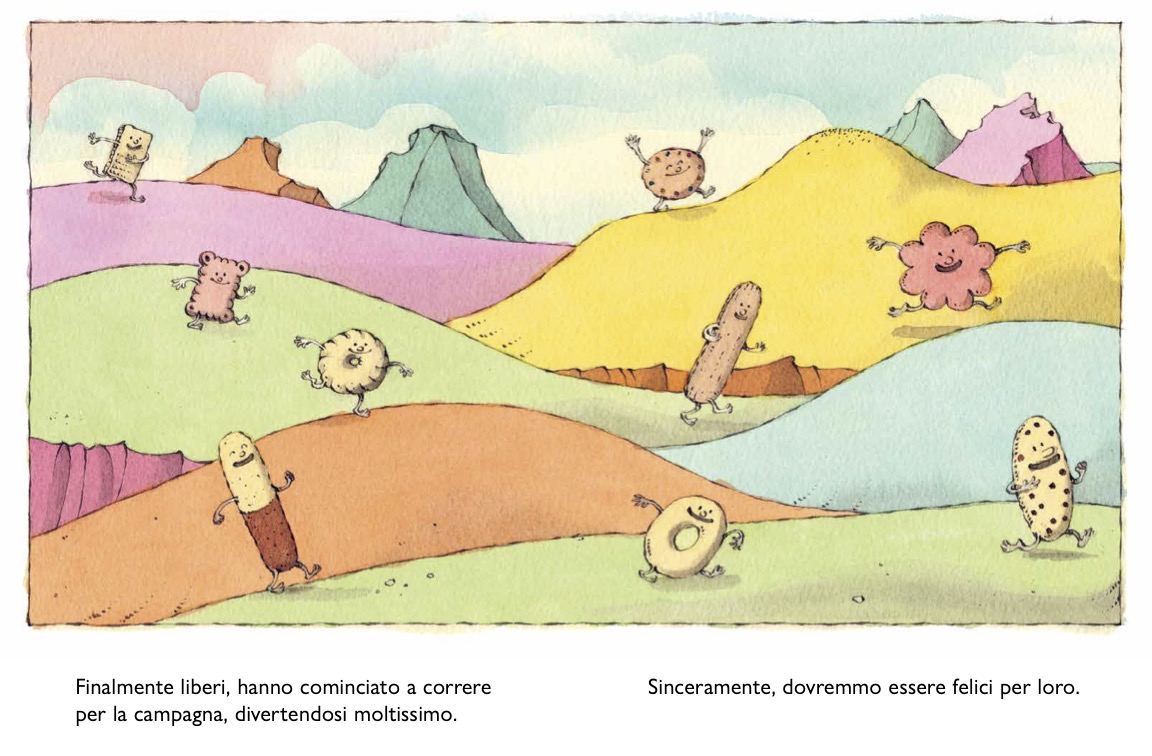

Similmente, Ruzzier ha lavorato su un’“infrazione”, sulla rottura dello status quo: lo svolgimento del libro è un susseguirsi di storie alquanto improbabili in una realtà ordinaria e quotidiana, ma possibili in un contesto letterario e artistico: alieni la cui astronave funziona a biscotti, dolcetti animati, finalmente liberi di scorrazzare per la vallata, mostri maldestri che fanno scivolare il barattolo, insetti dalla famiglia numerosissima.

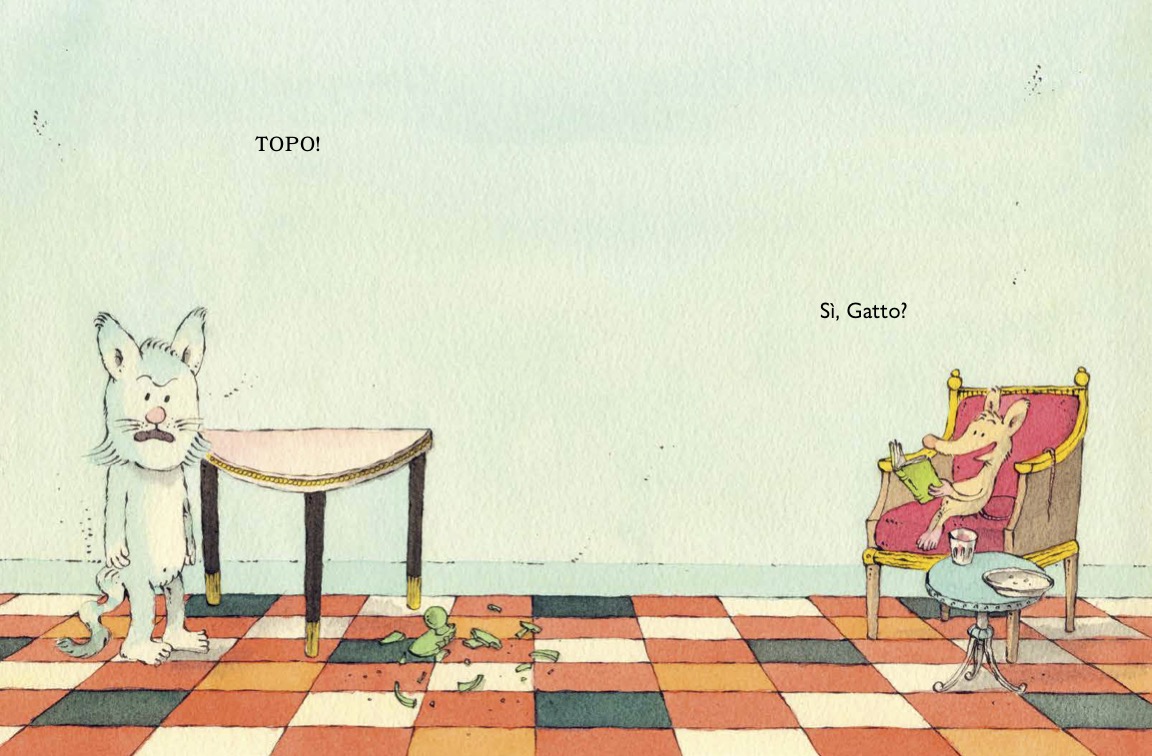

Il topolino, pigro e creativo, generoso e goloso, vive - almeno così pensiamo - con un gatto dall'arcata sopracciliare estremamente espressiva, che sarà poi vinto dalla capacità affabulatoria del topo, e, da indispettito e arrabbiato per la marachella dell’amico, finirà per bramare nuove storie.

Le storie sono come i biscotti: non si smetterebbe mai di nutrirsene, se buone. Una storia tira l’altra. Un biscotto tira l’altro. Lo sa bene il topolino che rompe il vaso, che manda in frantumi il contenitore in vetro; spesso nei libri di Ruzzier torna il soggetto stravagante, esagerato, che non ha mezze misure, che rompe – le scatole, le vetrinette dei bagni, le finestre, i barattoli di biscotti - colui che distruggendo comprende e, compromettendo la normalità, la contempla da un’altra angolazione.

Come solitamente accade nei libri di Ruzzier, animati da un binomio fantastico alla Rodari, per cui i protagonisti sono spesso animali che nel mondo delle “cause implicite” uguali per tutti non sarebbero amici, anche la coppia di questo libro disattende le aspettative del lettore conservativo, che mira a ritrovare nei libri ciò che già sa.

La stanza abitata da gatto e topo è spoglia, con poco mobilio: “In proporzione all’ampiezza della stanza i mobili non erano numerosi”, per servirci di una iniziale descrizione di casa Buddenbrook.

Come altrove nei libri di Ruzzier, l’arredo essenziale è di alta fattura: da un lato della stanza, a muro il tavolino a tre piedi dalle rifiniture d’oro su cui nulla è appoggiato, da quando il barattolo di vetro è a terra in frantumi; dall’altro lato, una poltrona rosso cardinale i cui bordi riprendono l’oro dell’altro mobile; affianco alla poltrona, un secondo tavolino, più piccolo del primo, su cui il topo ha lasciato bicchiere e piatto con alcune briciole.

La regolarità dell’impianto cromatico di tutta la pagina è evidente a una visione d’insieme che passa attraverso l’analisi di singole porzioni del disegno: azzurro, bianco e rosso sono i colori raccordo della tavola, tra gatto e parete, tavolo e pavimento, poltrona e, di nuovo, pavimento.

Nell’essenzialità dell’arredo, i due mobili risaltano da un lato all’altro della stanza come mai potrebbero in un ambiente sovraccarico di elementi, invitandoci ad osservare e riosservare tavolino e poltrona, pensando alla loro collocazione spaziale come a un elemento intrinseco della storia; torna in mente la lezione di Charlotte Perriard che “preferisce il vuoto che le permette di muoversi, di immaginare” (Angela Leon in Charlotte. Come abitare il mondo, Topipittori).

Da un lato, lo scambio dialogico tra gatto e topo si svolge sempre, con l'eccezione dell'ultima pagina, nella parte inferiore del disegno, mentre ad occuparne la parte superiore è una parete verde acqua, senza quadri od orpelli appesi; è il gatto il soggetto raccordo tra il sopra e il sotto, un tono su tono che tiene insieme sfondo e figura. Dall'altro, le storie che nascono dall'immaginazione del topo, l'invenzione nell'invenzione - visto che è un libro ad essere letto e, come tale, mai aderente in toto al reale - occupano tutto lo spazio della pagina, invitando a una visione più mobile, dal periferico al centro e viceversa.

Veniamo quindi al cuore della questione filosofica del libro, di cui non pretendiamo essere abili esegeti, ma interpreti incerti e titubanti: se la storia del topolino che fa cadere il barattolo e mangia tutti i biscotti è quella vera e se questa storia è noiosa, allora la verità è noiosa?

Qui, nel libro, oggetto liminale tra un mondo ordinario e uno straordinario, dove si narrano in molti casi storie inventate, sì, la verità - sostantivo sulla cui pertinenza, visto il contesto, abbiamo dubbi - può essere noiosa, banale, prevedibile. Altrove potrebbe non esserlo; altrove, la noiosità non dovrebbe essere una categoria con cui giudicare la verità. Se ad essere ricostruiti nelle loro relazioni causali fossero fatti storici, basterebbe analizzarli con acume e disposizione alla ricerca, risalendo alle loro fonti.

Ma qui, no; “I dwell in possibility” recita l’incipit di una poesia di Emily Dickinson. E così fa Ruzzier, costruendo scene a regola d’arte in cui l’evento, da monotono, dalla forma unica, diventa poliedrico, proteiforme, polivalente, preferendo la sospensione della potenza alla definizione dell’atto.

È per questo che non siamo per un solo secondo preoccupati per le “frottole” del topolino, così come invece saremmo se un nostro amico ci raccontasse con la stessa convinzione e dovizia di particolari fatti accaduti solo nella sua testa, spacciandoceli per veri.

Queste storie non sono falsità, in gioco non c’è la post-verità: non sono inquietanti o pericolose, sono divertenti, spassose invenzioni nate dalla ingegnosa creatività del topo, che l’autore, come con i suoi mobili, sa esattamente dove collocare nella struttura del racconto, scegliendo flashback e non l’enunciazione cronologica dei fatti, optando per l’assurdo possibile, della cui bellezza si rendono conto anche gli scettici.

La storia vera è un libro a figure tra i più riusciti di Sergio Ruzzier, che nel suo saper abitare l’improbabile con lo stesso agio con cui si appresterebbe a compiere i gesti più quotidiani, raccontando quanto basta senza spiegare mai tutto, si conferma nuovamente un grande costruttore di libri.