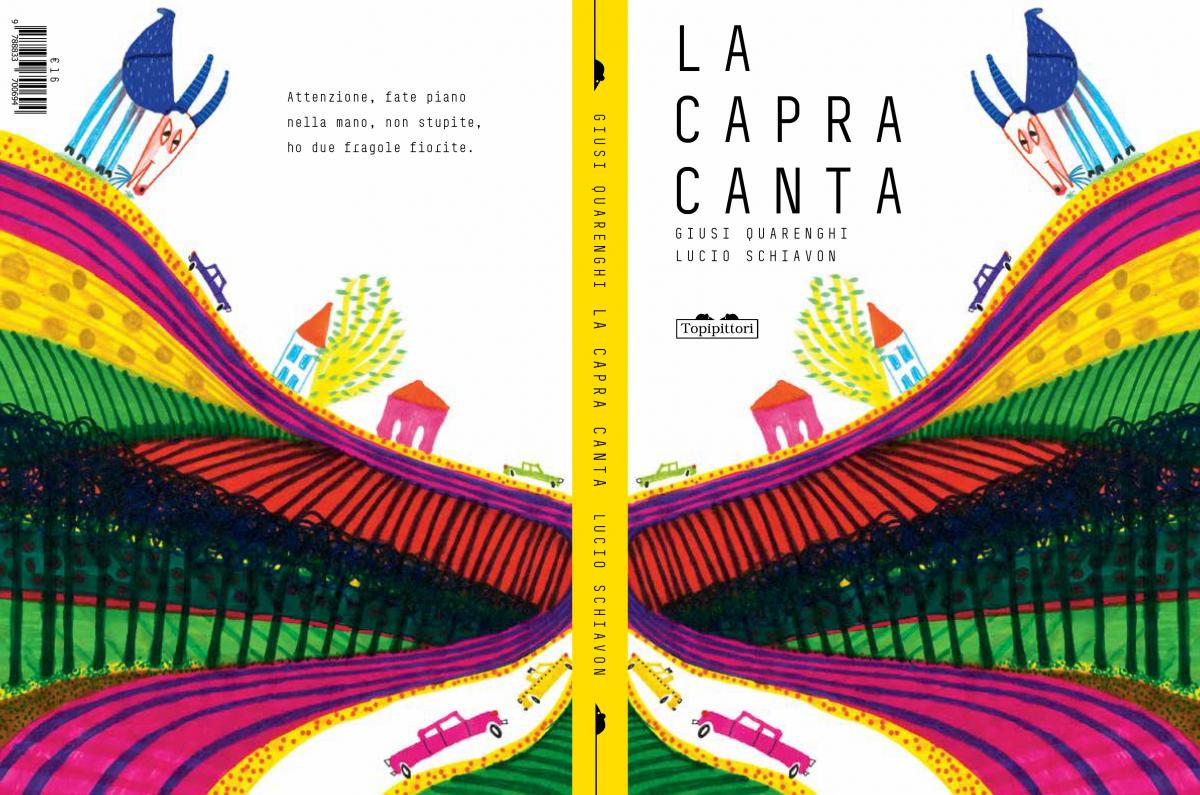

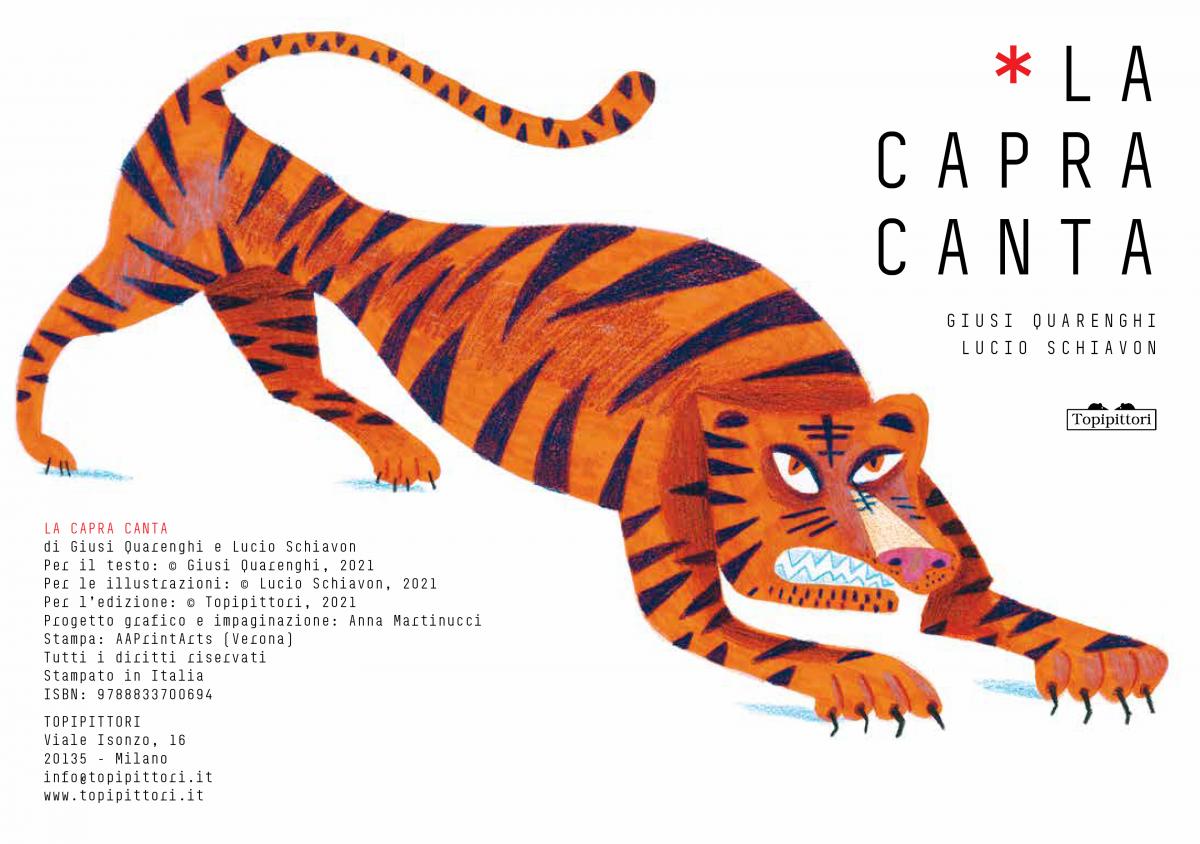

Novità di primavera 2021 numero undici: La capra canta, raccolta poetica cantata in caprese dell'esplosivo duo Giusi Quarenghi, ai testi, e Lucio Schiavon, alle illustrazioni. Qui la racconta Giusi Quarenghi al modo che le è consueto, sfrontato e incantatorio.

[di Giusi Quarenghi]

La capra canta, di Giusi Quarenghi e Lucio Schiavon (Topipittori, 2021).

Il tempo del vivere è uno e tanti, come è già stato mirabilmente detto da Qoèlet: c’è un tempo per e c’è un tempo per. Ma c’è anche un tempo per non o senza per; un tempo senza finalità e senza obiettivi, senza prenotazioni e senza scadenze, senza obblighi e senza assicurazioni, senza anticipi e senza ritardi; un tempo che è, semplicemente è e fa quello che gli viene meglio: esserci e passare, farsi aspettare e essere già andato, venirti incontro, fare un giro e lasciarti, non uguale a come ti aveva trovato. A testimoni, piccoli segni, minimi, sulla pelle e nella memoria, tracce leggere, che non occupano spazio e si conservano da sole, senza richiedere energie particolari, senza fatica, come la neve che si fa coltre fiocco dopo fiocco, fiocco su fiocco, senza sforzo alcuno.

A darmi questo sentimento del tempo è stata, è, la poesia. La poesia che gronda, nascosta e segreta, nel mondo, comunque esso sia; gronda e pulsa, in profondità e in superficie, come il cuore, si sia nella gioia o nella malinconia, nella furia o nell’ignavia, nel pianto o nell’allegrezza, nello spavento o nel desiderio, nell’attesa o nella nostalgia, in bontà e grazia o in acredine e sdegn. Gronda, batte e affiora, la poesia, nei gesti, nelle espressioni, nei colori dell’aria, nei giochi delle cose e, a volte, anche nelle parole. Soprattutto, quasi sempre, nelle parole del primo parlare, le parole fanti, che dicono e vanno, le parole dei fanti, di quelli che parlano e vanno muovendo le loro prime parole. Prime parole che sono anche parole prime, nel senso che non sono divisibili con nient’altro che sé stesse e l’esperienza che significano e che le significa. Parole prime, intere e dispari, compatte e dense di senso, realtà e immaginazione, per sé stesse e per come si stanno vicine e si lasciano mettere vicine da chi le pensa, le trova, le chiama, le muove, le prova e le dice.

Si impara a dire grazie a qualcuno che dice, si impara a parlare grazie a come parla chi parla accanto a noi, grazie a chi ascoltiamo. Così ho imparato dai bambini, guardandoli, ascoltandoli, immaginandoli, ricordandoli; da loro ho imparato a dare i nomi, come fanno loro, che hanno un nome per ogni, ogni cosa e quando non lo trovano, lo mettono insieme grazie a quelli che hanno già, nominando, dicendo le cose come nemmeno loro, le cose, sanno di essere, in uno scambio reciproco di riconoscimento d’esistenza… Secondo Louise Glück: «Conosciamo il mondo una volta / da piccoli / il resto è memoria». Da piccoli, perché i piccoli sono nel principio e essere nel principio significa rinunciare all’assenza, come dice Grotowsky in Arte del principiante: «È proprio quello che ci colpisce nel bambino. Il fatto che vive nel principio. Il fatto che per lui tutto si manifesta per la prima volta. Il bosco in cui si inoltra è il primo bosco. Non è mai lo stesso bosco. Mentre noi siamo così istruiti, così ammaestrati…» che di ogni bosco, anche di quello che vediamo per la prima volta, diciamo sempre la stessa cosa.

In quel là, in quel principio di molte, molte prime volte in cui il mondo si svela e si fa conoscibile, come poi mai più, siamo stati tutti. In molti abbiamo avuto, abbiamo l’occasione, la grazia di vivere accanto a, di avere a che fare con, di trascorrere tempo con chi è adesso là, nel principio; di avere del tempo da passare insieme, o anche delle semplici e fuggevoli occasioni per intercettare un’espressione, una risposta, una domanda, parole, residui, frammenti, briciole, sassolini, piume.

L’esperienza mi ha convinta che anche invecchiare sia, possa essere, tempo per risentirsi nel principio. Là, nel primo principio, si nominano le cose per essere e farle essere, riconoscerle, prenderle, trattenerle, farle durare e durare con loro; qui, si nominano per prendere congedo e lasciarle andare, come dice Rilke nell’ultima sestina dell’ottava elegia duinese; non per disperderle, per consegnarle piuttosto, farle passare di mano. E per dire addio, con una gratitudine che cresce e si fa via via infinita, come la nostalgia che sa impossibile il ritorno e più non se lo ritiene dovuto.

Crucciarsene o dolersene è vano, cantarne possibile e forse necessario. Con voce di capra. Sia lode e grazie a lei.

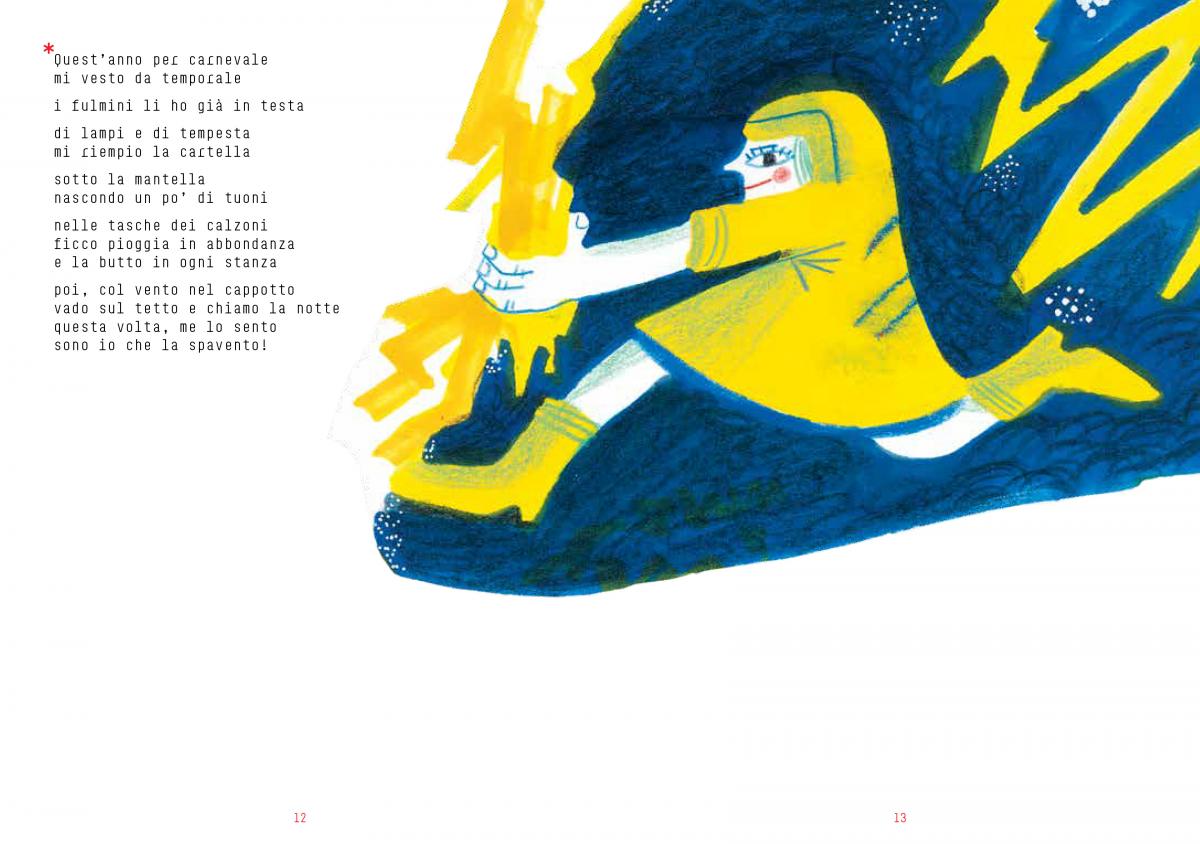

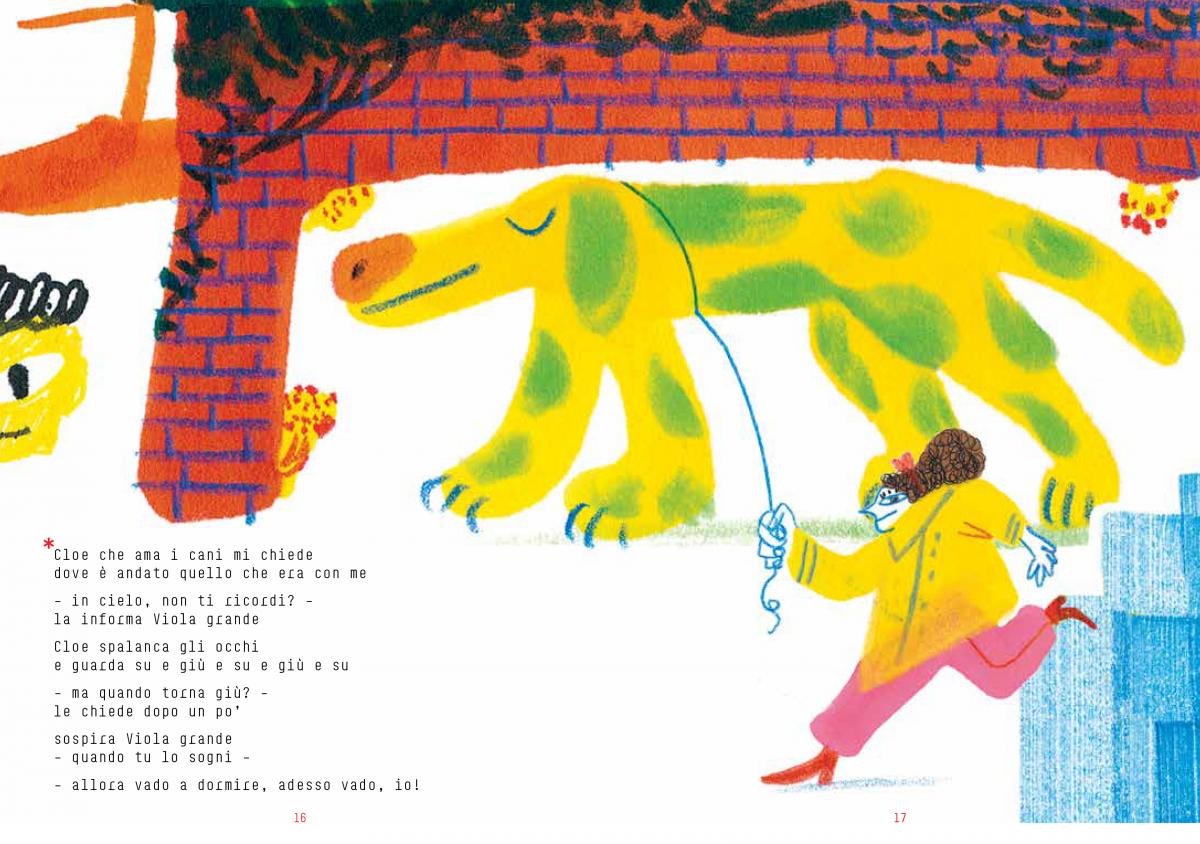

Nonché ai topi coi pennelli. E a Lucio Schiavon, per come ha allargato ogni pagina, oltre i suoi centimetri, per come i suoi disegni muovono le parole, senza stringerle e trattenerle ma facendole addirittura saltare, esplodere, sprofondare, fin dove non pensavi. Per i suoi colori che paiono avere fatto scorta di fulmini e di buio. Per come fa dei paesaggi volti, dei corpi paesaggi, e degli animali energia, danza e furia di gioco.