Qualche tempo fa abbiamo letto su Facebook il saluto di una maestra a una sua scolara. Ci è piaciuto molto, così abbiamo chiesto a chi l'aveva scritto, se avesse voglia di raccontarlo più estesamente. Perché? Perché ci è sembrato che questo avvenimento e il modo in cui veniva raccontato, meritasse uno spazio, toccando punti importanti per la scuola, i bambini, gli adulti, noi e il Paese in cui viviamo. Ringraziamo Enrica Buccarella di avere accettato la proposta.

Qualche tempo fa abbiamo letto su Facebook il saluto di una maestra a una sua scolara. Ci è piaciuto molto, così abbiamo chiesto a chi l'aveva scritto, se avesse voglia di raccontarlo più estesamente. Perché? Perché ci è sembrato che questo avvenimento e il modo in cui veniva raccontato, meritasse uno spazio, toccando punti importanti per la scuola, i bambini, gli adulti, noi e il Paese in cui viviamo. Ringraziamo Enrica Buccarella di avere accettato la proposta.

[di Enrica Buccarella]

Una delle mie alunne va via. La sua famiglia originaria del Bangladesh si trasferisce a Londra. Qui non trovano lavoro. La mia classe perde un piccolo tesoro di gentilezza, intelligenza e sensibilità. Una bambina di sei anni, ma già tanto forte, consapevole e determinata. Ha raccolto tutti i ritagli di carta dei nostri lavori in classe; a casa li usa per scrivere e disegnare perché "scritto si capisce tutto" e "leggere è importante come i soldi". Me lo dimostra anche con il suo ultimo bigliettino, scritto sul bordo ritagliato di una scheda.

"Ricordati che c'ero anche io che mi chiamo Mithila".

Mithila non è arrivata subito. La scuola era iniziata da due settimane e molto lavoro era già stato fatto, per conoscersi, stare insieme, imparare i nuovi spazi e i nuovi modi della scuola primaria. I bambini in prima arrivano “pronti”, dopo aver assorbito dagli adulti tutte quelle indicazioni che spesso li mettono in allarme e condizionano il loro passaggio dalla scuola dell’infanzia. “In prima non si gioca più, in prima si sta seduti nel banco, si scrive tanto e si deve imparare a leggere e, soprattutto, adesso ci sono i voti.”

Una delle prime cose che i bambini mi hanno chiesto è stata proprio questa: “Quando ci dai i voti?” Sono già abituati a sentirsi giudicati e messi in ordine “di merito” che prevede ci siano sempre i primi, gli ultimi e quelli così così, e pare abbiano fretta di sapere qual è, in questa graduatoria, il loro posto, per adeguarsi al ruolo assegnato. Se tutto è già definito la responsabilità personale è limitata.

Poi è arrivata Mithila, una bella bambina del Bangladesh, saggia, con occhi grandi che colgono e rispecchiano. Mithila con poche parole, ha subito invertito i parametri e il senso dello stare a scuola: imparare non per obbedienza o per il voto che soddisfa gli adulti, ma perché è importante, come i soldi. La scuola come ricchezza, opportunità di crescita e di progresso, leggere e scrivere come possibilità di comunicare, comunicare perché è bello e utile saper e poter dire ciò che si sente e si pensa.

Era la ventiseiesima alunna nella mia classe e non nascondo di essermi un po’ preoccupata. Pensavo che una classe di ventisei bambini di cui sedici stranieri, di cinque etnie diverse, sarebbe stata molto impegnativa da gestire. In trent'anni di carriera, compiuti proprio all’inizio di quest’anno, era la prima volta che mi capitava un’esperienza simile. E invece è stato “facile”, motivante, gratificante, e significativo proprio nel senso di “ricco di significati”. Significati che trovo costantemente, nelle situazioni di ogni giorno, soprattutto nei momenti di gioco e dialogo, o durante il tempo della ricreazione quando i bambini escono dal loro ruolo di alunni e vengono da me a raccontarsi.

Anamaria, rumena, dopo una lunga corsa in giardino viene a sedersi accanto a me e mi dice sorridendo: “Sono esausta!” È tanto che non sento questa parola detta da un bambino italiano. Insegnare in una classe con prevalenza di bambini stranieri mi ha indotta a riflettere sull'uso della lingua e delle parole, e su come ne proponiamo l’apprendimento ai bambini. Considerazioni che prima potevo intuire mentre adesso tocco con mano. Per i bambini italiani a volte una parola vale l'altra, siamo noi adulti spesso che scegliamo per loro la più facile, e non ci limitiamo a semplificare, ma banalizziamo, e i bambini imparano a seguire questo esempio, sicuri tra l'altro di non aver bisogno di essere precisi, per essere compresi. Quando un bambino straniero impara una nuova parola, ascoltandola magari durante la lettura di un libro o il racconto di una storia, e meglio ancora in un momento di esperienza attiva, nel laboratorio, ne coglie invece il significato profondo, la sfumatura semantica. Ogni parola è per lui unica e importante, ed "esausta" non è un semplice sinonimo di "stanca", ma l'istantanea di un pensiero e di una sensazione da esprimere, collegata a una felice prima volta. E si vede da come lo dice che gusta con gioia e consapevolezza questa sua nuova capacità espressiva.

C’è un urgenza in questi bambini di imparare, a leggere, a scrivere, un’avidità di conoscere le parole per sentirsi adeguati, per sentirsi migliori, che a volte mi fa chiedere se siano presenti nei bambini italiani che non hanno bisogno di “dire bene” perché i loro desideri vengano esauditi. I bambini italiani si chiedono ogni mattina perché devono andare a scuola, svegliarsi presto, lasciare il letto caldo, la mamma con il suo atteggiamento premuroso al limite del timore reverenziale. E mentre noi adulti ci illudiamo di poter spiegare loro che a scuola si sta insieme, si cresce e si impara, che ci sono bambini sfortunati che non ci vanno… i bambini stranieri lo sanno già che non tutti hanno questa fortuna e che la scuola è davvero il luogo dove si realizza la socialità, spesso l’unica, l’integrazione, il riconoscimento della loro stessa esistenza che altrimenti in un paese sconosciuto, e che a volte li disconosce, resterebbe un evento limitato. Cosa c’è per questi bambini oltre alla propria famiglia? Non hanno intorno a sé la rete di parenti e amici, il tessuto sociale che accoglie e si prende cura condividendo con i genitori l’onere e la speranza delle nuove generazioni. La scuola per loro è il miglior luogo possibile, quello delle relazioni, degli amici e del gruppo, finalmente, quello buono si spera, che ti accoglie, ti supporta, ti prende per mano e gioca con te, la casa dei cugini che non hanno, dei nonni che sono rimasti lontani nei paesi d’origine.

Certo non è sempre così. Non sono tutte così le scuole, le classi. Non sono sempre così accoglienti le maestre e i compagni. No. Punto. Eppure i bambini stranieri vanno comunque a scuola… se non con gioia ed entusiasmo, con caparbietà, decisi a farsi accettare, a ritagliarsi un'attenzione da parte del mondo. E se non ci riescono attraverso la loro silenziosa richiesta, può succedere che ci provino in altri modi, diventando un “problema”, un caso. Ora io posso dirlo con certezza: nella mia classe nessun bambino è un problema. E non è merito mio, è semplicemente così.

Il primo giorno di scuola sulla porta della nostra aula c’era un grande albero di carta su cui ogni genitore ha messo una foglia scrivendoci sopra un augurio per il proprio bambino, dedicato al nuovo percorso che stava per intraprendere. Ho invitato i genitori a scrivere nella propria lingua e ho ricevuto dapprima sorrisi timidi e imbarazzati. Forse si chiedevano se era il caso di far iniziare ai figli il percorso scolastico rinforzando l’idea del loro essere “stranieri”. Per un attimo ho avuto questa sensazione, poi quando le foglie sono state attaccate ai rami e abbiamo potuto vedere quel ricamo di frasi scritte con segni di lingue e alfabeti diversi, tutto è stato chiaro. “Scritto si capisce tutto”. È stato così anche in quel caso.

“Scritto” si capiva che ognuno di loro poteva insegnare a tutti noi qualcosa di molto speciale, speciale perché diverso. L’insieme di bambini così differenti per provenienza, stile di vita, abitudini, aspetto, lingua, motivazioni, è stata una miscela talmente varia che ha paradossalmente azzerato ogni diversità e ci ha reso tutti davvero uguali. Tutti bambini. Non c’è confronto, non c’è competizione, non c’è stereotipo da ricalcare, non c’è standard da raggiungere. Siamo tutti diversi. E quindi siamo uguali. C’è solo la quotidianità del nostro stare insieme, del costruirsi attraverso le mani che toccano, le esperienze che insegnano e che vanno ad ancorarsi, per usare un termine della didattica, su un sapere pregresso che ho imparato a tenere sempre in conto e valorizzare.

E ancora di più mi sono convinta di come l’educazione sia un fatto di sensibilità, di confronto e sincerità nell’affrontare punti nodali della scuola che spesso qualcuno si ostina a non considerare o a sottovalutare: lo stare insieme, il condividere per ore la stessa stanza e gli stessi spazi, pranzare insieme, vivere gomito a gomito adulti e bambini senza possibilità di scegliere la propria compagnia e, proprio per questo, rispettarsi. E allora, prima di pensare le attività da proporre per un percorso di apprendimento, bisogna pensare la classe, quell’insieme di persone e personalità diverse che la compongono. Guardarsi negli occhi e insegnare a farlo. Conoscersi e condividere. Diventare amici.

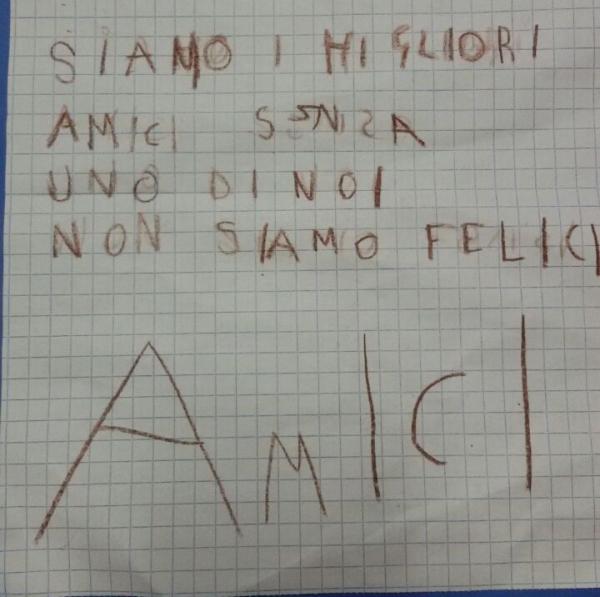

La prima parola che abbiamo scritto e di cui abbiamo imparato il disegno è stata “amici”, e il tema degli amici ci ha accompagnato sempre e mai banalmente anche in situazioni critiche, nei litigi, nella scoperta delle diversità meravigliose e anche in quelle che a qualcuno potevano sembrare scomode.

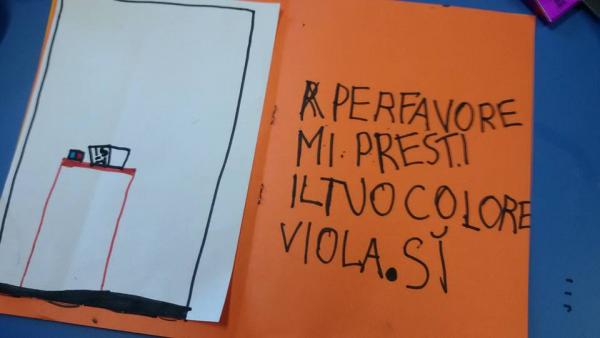

Nel confronto, nel dialogo e spesso attraverso il racconto di storie, la lettura e la costruzione di libri, abbiamo sciolto tensioni, smussato angoli e rafforzato relazioni: abbiamo costruito il gruppo. Uno dei libri che abbiamo realizzato raccoglie le parole che servono per essere amici e stare bene insieme e che ognuno ha pensato e proposto: Mi aiuti? Vuoi essere mio amico? Vuoi giocare con me? Vuoi un po’ della mia merenda? Sì. Grazie.

E a quel punto, da adulta e da insegnante mi sono ripetuta la domanda suggeritami dai miei maestri, e che con le mie colleghe de La Scuola del Fare ci poniamo da più di vent’anni: “Cosa piace davvero ai bambini?”. Perché ciò che piace ai bambini, piace ai bambini di tutto il mondo. Provo a elencare: avere un adulto vicino che li ascolti e li guidi; avere delle regole perché in quelle regole costruiscono le proprie certezze. Ai bambini piace imparare seguendo non le parole, ma l’esempio, imitando “i grandi” e condividendo con altri bambini l’entusiasmo del fare e del conoscere; ai bambini piacciono le storie, chi le sa e le racconta: persone e libri.

Se la lingua poteva essere un ostacolo lo abbiamo superato da subito attraverso il lavoro con le mani. Imparare, o meglio, condividere la lingua attraverso il fare delle mani e le situazioni concrete è uno degli insegnamenti ricevuti di cui faccio più tesoro. E se è vero, come dice Roberto Pittarello, che “il bambino che fa mette radici”, il fare è proprio quello di cui questi bambini sradicati hanno bisogno per ricostruirsi un’identità. La nostra classe è un piccolo grande laboratorio, attrezzato per tante attività: pittura prima di tutto, disegno, lettura e laboratorio del libro, il teatro di figura amatissimo dai bambini, la cucina.

Solo un esempio. La pittura ha reso le mani di tutti più sicure nella conduzione del gesto, nel lasciare tracce e nel riconoscersi in esse. E molte parole nuove sono state apprese attraverso il linguaggio universale dei colori, dei segni tracciati e delle associazioni che ne derivano. “Arricchire il lessico è una questione di democrazia. Dare più parole a chi ne ha meno è la base di un rimescolamento sociale necessario”: queste parole di Franco Lorenzoni, ispirate al lavoro di Don Lorenzo Milani, mi sembrano così giuste per la mia classe. “Il problema è che se le parole nuove che si incontrano non si usano… inevitabilmente si perdono così come si perde il desiderio di faticare nel ragionare, se non ci sono luoghi in cui praticare l’arte del dialogo e del confronto”. Quando Mithila è andata via è proprio con una grande pittura che i bambini hanno voluto salutarla e in quel momento mi sono resa conto di quanto ormai siano diventati padroni di questo luogo di dialogo e di confronto, e delle parole che lo rappresentano. Luogo che allestiscono e gestiscono alternandosi nei compiti di distribuzione dei materiali, progettazione del lavoro, gestione dei tempi e pulizia, mentre io li guardo e spesso li fotografo per godermi a distanza le loro espressioni serie e concentrate e quella che ormai chiamiamo “la danza dei pennelli”.

Questa esperienza mi restituisce il significato originale del mio lavoro. Tutto quello che idealmente per me rappresenta l’essere maestri trova in questa classe un riscontro concreto. Vedo quotidianamente i risultati del mio fare, come a ogni mia scelta educativa e didattica corrisponda un comportamento, un apprendimento, il raggiungimento di un nuovo traguardo. Questa classe, grazie alla sua eterogenea composizione, mi costringe a una continua attenzione, uno stare sempre sul pezzo per non perdere nessuna delle opportunità che questi bambini mi offrono. E tutto mi viene restituito.

Questa esperienza mi restituisce il significato originale del mio lavoro. Tutto quello che idealmente per me rappresenta l’essere maestri trova in questa classe un riscontro concreto. Vedo quotidianamente i risultati del mio fare, come a ogni mia scelta educativa e didattica corrisponda un comportamento, un apprendimento, il raggiungimento di un nuovo traguardo. Questa classe, grazie alla sua eterogenea composizione, mi costringe a una continua attenzione, uno stare sempre sul pezzo per non perdere nessuna delle opportunità che questi bambini mi offrono. E tutto mi viene restituito.

Leia a casa fa libri. In uno ha raccontato “La scuola di Leia e la maestra Enrica”. Il papà di Leia ha riparato per noi un piccolo scaffale per allestire la nostra biblioteca di classe. Una sezione conterrà tutti i libri fatti dai bambini. Adelina me ne ha portato uno che ha intitolato “Un bambino è speciale a modo suo”, dove ha disegnato che si è persa per strada, ma poi ritrova la casa dei nonni Ion e Iliana, e festeggiano felici.

Natalia scrive già storie e le illustra con mille particolari; Ayan, dopo un laboratorio sul disegno del sole mi ha portato un sistema solare disegnato secondo la sua immaginazione perché i risvolti “astronomici” di questa semplice proposta di disegno sono stati tanti. Melina ha disegnato una carta geografica che rappresenta la Terra con i luoghi da cui vengono lei e i suoi compagni e una grandissima Italia. Wang e Yu, come Mithila, raccolgono tutti gli avanzi di carta per scrivere disegnare, tagliare, incollare, costruire piccoli burattini sul modello di quelli che realizziamo a scuola; ogni giorno hanno un regalo per me, fatto a casa. Enea scrive poesie: Siamo i migliori amici, senza uno di noi, non siamo felici.

La mamma di Mithila mi ha chiamata la settimana scorsa da Londra. Aveva ricevuto la “pagella” che le avevo fatto spedire tramite segreteria, ha ringraziato e mi ha detto che l’Italia le manca tanto. Mi ha passato Mithila che mi ha chiesto cosa abbiamo fatto di nuovo a scuola. Le ho detto che parliamo spesso di lei e ci siamo ripromesse di scriverci. Si è iscritta a scuola, ma è in attesa di trovare posto, forse la prossima settimana, ha detto. Per consolarmi ho pensato che in Italia i bambini trovano sempre posto a scuola, non devono aspettare. E che la scuola per loro è il miglior luogo possibile.