[di Elena Iodice]

Non sono mai stata una montanara.

Io sono più una da mare, da distese di sabbia bianca e intense sfumature di blu.

La montagna è faticosa; d’inverno ti costringe a strati su strati di indumenti; cappelli, berretti, sciarpe, maglioni, maglie termiche, calze, calzettoni e scarponi e giacconi, evidentemente serve il suffisso -one per difendersi dal freddo.

E d’estate ci sono tutti quei dislivelli che la meta sembra non arrivare mai. E poi piove, d’estate, e non è possibile che uno non possa uscire in canottiera e ciabatte perché il tempo cambia così all’improvviso a sorprenderti nella tua versione primavera-estate.

Poi è successo che ho attraversato un anno faticoso: ci siamo messi a ristrutturare una vecchia casa che si è presa, oltre ai nostri soldi, tutte le nostre energie.

Arrivata l’estate, l’unica possibilità per una vacanza è stata la vecchia casa dei miei suoceri sotto le Dolomiti.

E lì qualcosa è cambiato.

La Montagna si è presa cura di me.

Mi ha insegnato che quella fatica nel salire porta via i pensieri e le preoccupazioni perché la tua testa deve restare lì, su quel sentiero, per fare in modo che i piedi poggino su qualcosa di stabile. Che si può respirare dentro i boschi, accorgersi dell’infinito lavorio degli insetti, di quell’equilibrio che il mondo di fuori non riesce a rompere.

Che quando arrivi a 3000 metri e contempli tutto quello che hai intorno ti senti parte di qualcosa di più grande del piccolo recinto in cui sei abituata a vivere.

Esci dall’orizzonte temporale che ha come metro i tuoi problemi, le preoccupazioni dei tuoi giorni e senti il tempo dilatarsi, tornare indietro, al momento in cui quelle montagne sono emerse dal mare e, poi, correre in avanti, là dove un giorno tu non sarai più e loro continueranno a esserci, in qualche modo.

La mia montagna preferita, il Lagazuoi 2.835 m slm

Ecco, la montagna tira fuori la poesia.

È questo che ho imparato a capire.

Il panorama sulla cima del Lagazuoi, 2.835 m slm

Ed è in uno di questi momenti che è nato il laboratorio E non finisce mica il cielo.

A fine giornata ero salita appena sopra San Vito di Cadore. Il cielo schiariva e da quel punto si godeva di un bellissimo paesaggio sul Monte Antelao e su tutte le cime che proteggono dall’alto il Cadore.

Le montagne più vicine a me erano quasi nere: ma, mano a mano che la prospettiva si allungava, il nero cominciava a mescolarsi con l’azzurro e con il bianco fino a che, laggiù in fondo, il confine tra terra e cielo quasi si perdeva, scolorava.

Passo Giau mi insegna la prospettiva aerea

Il confine impalpabile tra terra e cielo

Proprio in quei giorni io e Manuela Fiori stavamo progettando gli allestimenti e i laboratori per il nuovo Festival Tuttestorie che doveva avere come tema quello della fine.

E mi sono persa a rimuginare su quel con-fine tra la terra e il cielo che, nei ricordi di scuola, doveva sempre essere sottolineato da una bella linea netta.

Sotto le montagne sopra il cielo. Rigorosamente.

E invece lì, su quel pianoro, quella sera, la linea dei miei vecchi disegni era fatta di aria.

Non che sia una scoperta mia, ovviamente: il buon vecchio Leonardo lo aveva capito secoli fa.

Nella Vergine delle rocce il paesaggio alle spalle di Maria scolora, realmente, dando l’impressione della profondità. Prospettiva aerea, si chiama in termini tecnici. La Treccani la definisce come "la forma di rappresentazione che ricerca le variazioni di intensità luminosa e di gradazioni di toni in rapporto alle distanze, allo spessore dello strato d'aria interposto, alla posizione della sorgente luminosa". È, insomma, una prospettiva del colore.

Particolare de La Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci

«Dell'aria che mostra più chiare le radici de' monti che le loro cime.

Le cime de' monti si dimostreranno sempre più oscure che le loro basi. Questo accade perché tali cime de' monti penetrano in aria più sottile che non fanno le basi loro, per la seconda del primo che dice, che quella regione d'aria sarà tanto più trasparente e sottile, quanto essa è più remota dall'acqua e dalla terra; adunque seguita, tali cime dei monti che giungono in essa aria sottile si dimostrano più della loro naturale oscurità che quelle che penetrano nell'aria bassa, la quale, com'è provato, è molto più grossa.»

Leonardo da Vinci

Tornata a casa ho immaginato come questo potesse diventare esperienza per i bambini che sarebbero stati con me durante i giorni del Festival.

Ho preparato gli acquerelli, il medium dell’acqua avrebbe aiutato nella resa delle trasparenze.

Ho deciso che sarei partita dal nero, tentando di restituire quella profondità che avevo osservato sul pianoro.

Il pennello leggermente umido avrebbe trasportato il colore dal bordo inferiore a quello superiore, attraverso velature successive.

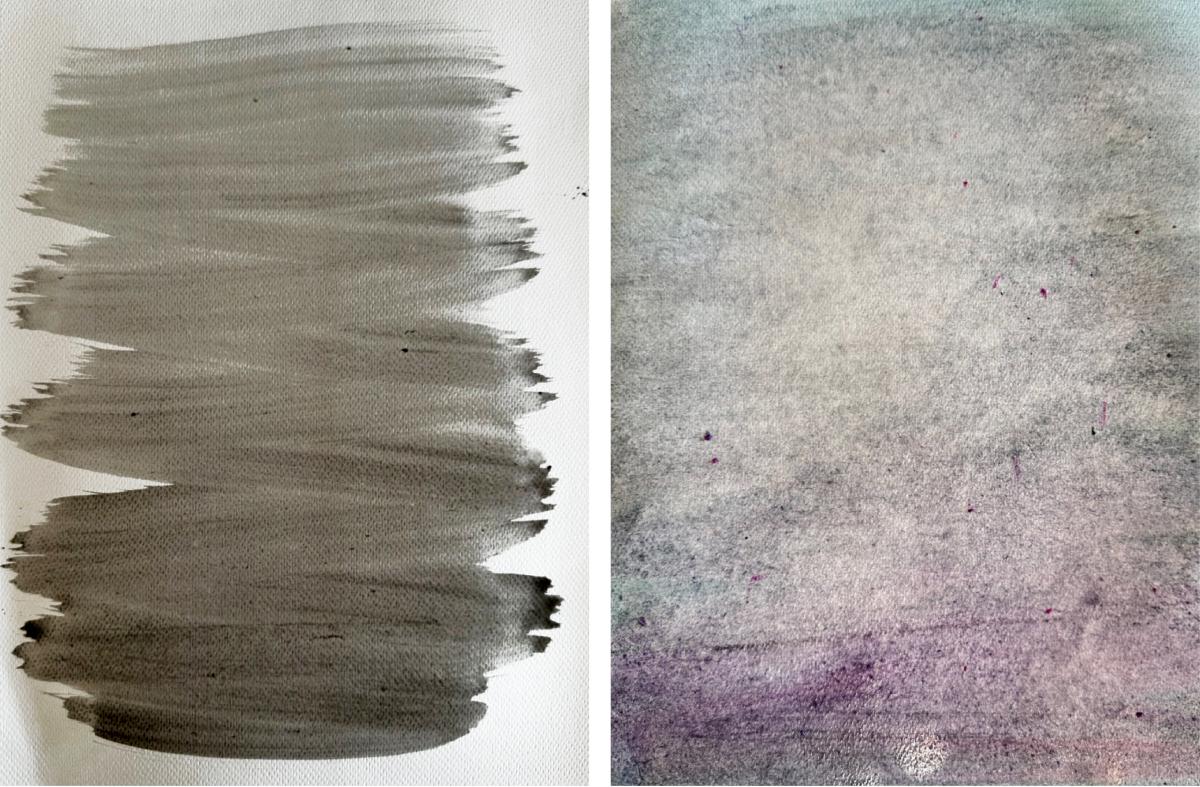

Prove di velatura

E poi di nuovo, a strati sovrapposti, mescolando al massimo altri due colori.

“Solo due colori?!?” Potevo già sentirla la domanda che mi sarebbe stata fatta una volta dentro il laboratorio.

Quella che sembra una perfida imposizione dittatoriale è in realtà uno dei modi per controllare il gesto. La tentazione arcobaleno è sempre dietro all’angolo, ma se si vuole accompagnare il pensiero non ci si deve far sviare dalle gioiose esplorazione delle molteplici possibilità che una tavolozza offre.

La regola ora mi era chiara: la parte inferiore doveva essere più satura per schiarirsi progressivamente verso l’alto.

Gocce e tentativi di asciugatura rapida aggiungono texture impreviste

Il pavimento dello studio all’ultimo piano della mia casa era, a quel punto, rivestito di fogli colorati.

Dovevo trovare il modo di asciugarli.

Ho steso un filo e ho lasciato che il vento facesse il suo lavoro.

Ma, ormai dovrei saperlo, non possiamo controllare tutto. Una folata di vento più impertinente delle altre ha piegato i miei fogli stesi che, ancora bagnati, si sono accartocciati.

“Mannaggia, devo rifare tutto!”

Ho lasciato lì quei cartocci rattrappiti e ho riniziato.

I fogli stesi ad asciugare

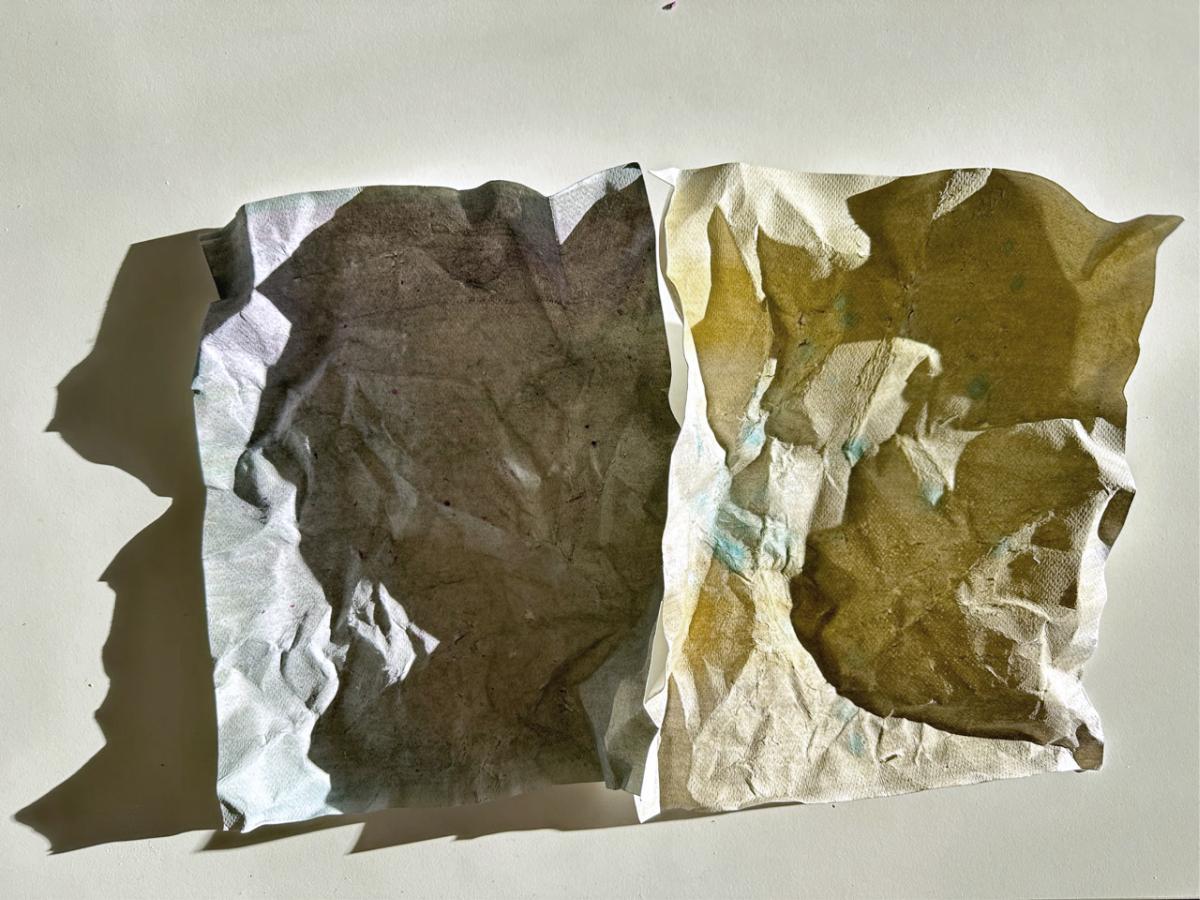

Ma quando sono andata a raccoglierli per fare spazio alle mie nuove, perfette e distesissime velature, mi sono accorta che proprio quella stropicciatura non voluta conferiva alla carta un aspetto quasi roccioso.

Che il colore aveva una vibrazione che alle controllatissime velature di seconda produzione mancava.

L’errore, l’incidente aveva aggiunto vita.

Lo ripeto spesso ai bambini che incontro, ma altrettanto spesso tendo a dimenticarmene.

La carta roccia

A quel punto ho cominciato a strappare. Volevo che il gesto fosse il più istintivo possibile per trasferire all’opera quell’apparente casualità con cui Dio o chi per lui ha creato il mondo.

Ho riempito la valigia di questi pochi gesti: ho imparato che, quando sai di dover lavorare con centinaia di bambini in pochi giorni, i processi devono essere chiari, gli arzigogoli pochi, le operazioni semplici.

Si parte nudi, in un certo senso, affidando il tutto a quell’idea che sta dietro il fare e che i mesi di preparativi hanno provato e consolidato.

La ricchezza la daranno le mani ben istruite, la libertà che sarai riuscita a dischiudere e ciò che non puoi fino in fondo controllare perché sta dentro ciascuno di quei bambini che incontrerai.

“Ogni opera d’arte è, in fondo, un autoritratto”, scrisse un giorno Louise Bourgeois.

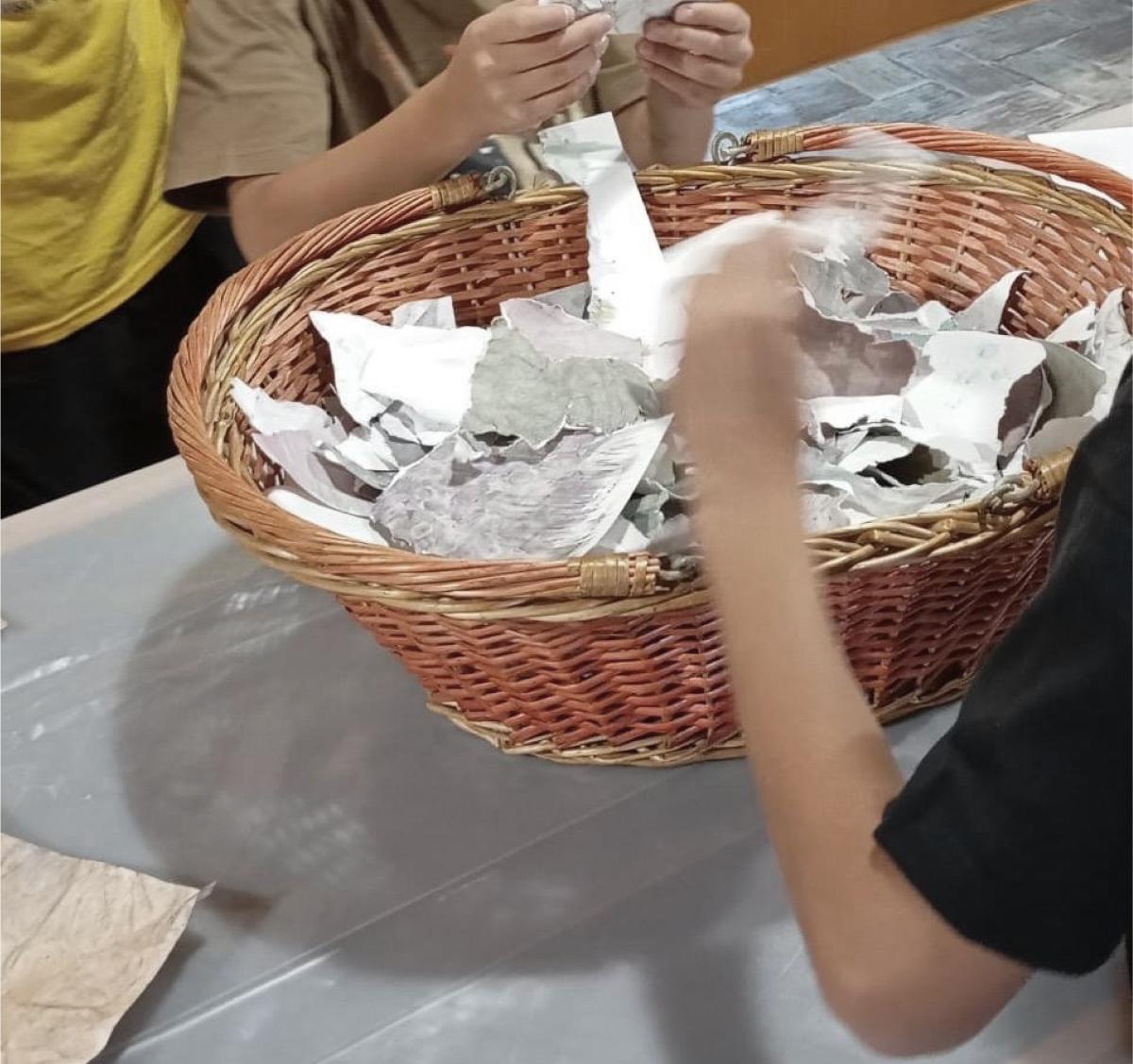

Nei cinque giorni di festival quasi 500 bambini sono stati i movimenti tettonici che hanno formato le montagne dipinte di E non finisce mica il cielo.

A tutti vengono date le stesse istruzioni base: due soli colori.

Il nero che aggiunge profondità, invece, lo avrebbero dovuto usare tutti.

E a tutti vengono distribuiti gli stessi fogli bianchi e pennelli dalle setole larghe e spugne e fogli di scottex per asciugare. Gli sguardi, inizialmente, sono un po’ perplessi.

Si parte a dipingere.

Si inizia a dipingere foto di Giusi Sestu

Si supera assieme lo straniamento dato dal grande pennello, foto estrapolata. dal video finale del Festival Tuttestorie

Osservo i loro gesti, è buffo come siano proprio quelli che mi sono presentati come i più bravi nel disegno inciampino e tentennino. Il movimento libero che un grande pennello dà li disorienta. Non è richiesta precisione, oggi, non c’è una tecnica raffinata di cui potersi vantare.

È un processo democratico, in un certo senso, livella tutti sullo stesso piano: e questo disorienta i “bravi” e riempie di stupore chi, invece, spesso si presenta con un perentorio “io non so disegnare!”.

Nella felice confusione dei gesti liberati, chiedo silenzio.

Prendo la velatura che ho usato come esempio e chiedo ai bambini di dirmi come sia.

“È bellissima”, rispondono, praticamente in coro.

Un attimo dopo, il foglio diventa una palla accartocciata nelle mie mani. Sono diventata il vento che stropiccia.

Giocando con la carta accartocciata, foto estrapolata dal video finale del Festival Tuttestorie

“Ma no! Perché?!?!” è la reazione comune.

In silenzio stendo il foglio che, per la natura fibrosa del materiale che lo forma, non si è rotto ma solo stropicciato, ricreando quell’aspetto roccioso che avevo osservato sulle prove appese al filo della mia finestra.

Carta dipinta e accartocciata

La carta diventa roccia

“Wooowwoowww”.

“Sembra una roccia!”

“Sembra vivo!”

Ed è tutto un provare, un distruggere per ricreare. Osservo il tavolo riempirsi del materiale con cui formeremo montagne e la varietà del mondo comincia a prendere forma.

“Ora dobbiamo tagliare!”

“Ma non abbiamo le forbici”

Alzo il pollice, gli sguardi mi seguono, hanno capito che sto per tirar fuori un’altra delle mie stramberie.

Il dito che taglia, foto di Laura Farneti

Spiego loro che quel pollice può guidare un movimento come quello apparentemente casuale dello strappo.

Appoggiandolo al foglio, posso indirizzare lo strappo in modo che la forma della montagna sia quella che ho immaginato. È un passo a due tra me e il caso, ognuno lascerà una traccia di sé su quei bordi frastagliati.

Si prova, si disfa, si rifà, foto di Giusy Sestu

Ora che le sagome sono fatte, resta solo l’ultimo passaggio, quello della composizione.

Ci si scambiano pezzetti di carta strappata, in una specie di bazar improvvisato.

Si prova, si disfa, si rifà.

Tentativi di composizione, foto di Giusy Sestu

Il gran bazar delle montagne, foto di Venera Argent

Anche il gesto dell’incollaggio richiede attenzione.

Si parte dalle montagne più lontane per, poi, avvicinarsi progressivamente: questo impone di memorizzare la successione della prova, l’ordine che si è dato. Capita anche che questo si scompagini, ma capiamo assieme che l’opera è aperta fino alla fine e come tale può sempre essere modificata.

L'incollaggio, foto di Venera Argent

Come spesso faccio, mano a mano che i più veloci finiscono, chiedo loro di preparare un piccolo allestimento finale mentre io resto al tavolo, per accompagnare chi ancora non ha finito

Gli spazi ampi della sala Zizù permettono di creare un’esposizione estemporanea attorno a cui vorrei sedermi per i saluti con cui chiuderemo, ufficialmente, il laboratorio.

Allestimento in corso

Li sento muoversi, spostarsi nello spazio, discutere su quale sia la posizione migliore per ciascuna opera.

“Ehi, guarda, sembra una catena montuosa!”

Allestimento in corso, foto di Venera Argent

Eccolo qui il gesto non voluto, non pensato che ti viene regalato da uno di quei bambini e che, da quel momento, farai tuo in tutti gli appuntamenti successivi per mostrare come il lavoro singolo acquisti potenza se inserito in una più ampia azione collettiva.

No, lo ammetto, io non avevo immaginato che tutte quelle montagne strappate, accostate le une alle altre, potessero poi, alla fine, sembrare una catena montuosa.

Forse ci potevo arrivare ma mi è servito lo sguardo attento di uno di quei bambini per capirlo.

È quello scambio di pezzetti, avvenuto sul grande tavolo del bazar delle montagne, a rendere tutto così fluido e omogeneo.

Residui di una stessa velatura tornano qui e là simulando una comune vena rocciosa incastonata lì, accanto ad altri sedimenti colorati.

Sedimenti condivisi

È una creazione vera propria, questa.

Mi tornano in mente le parole di C’era una voce, meraviglioso libro di Alessandra Berardi Arrigoni e Alessandro Gottardo.

E poi coi polpastrelli

si divertì a scavare

i fossi delle valli

gli abissi per il mare…

Col pollice e con l’indice

fece il fango più fine

formò, disfò, rifece

vette, monti, colline...

Di nuovo il pollice, di nuovo un mondo che nasce dai gesti semplici di una mano.

Un Dio che stappa, che appallottola, che prova e riprova proprio come noi su quel tavolo.

Percorro quelle vette, fotografandole, le attraverso con lo sguardo come nelle mie lunghe passeggiate estive.

Sento lo stesso stupore, la stessa possibilità di un rapporto con l’infinito che ho sperimentato lassù a 3000 metri, sulla cima del Lagazuoi.

La montagna insegna sempre, è proprio vero.

La montagna tira fuori la poesia.

Una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso.

Erri de Luca