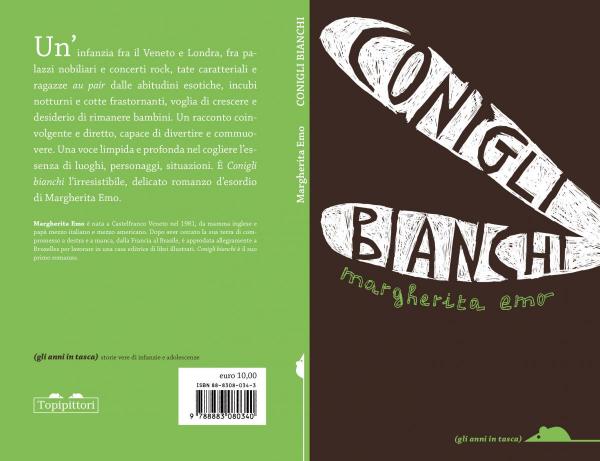

Questo martedì, festeggiamo i 10 anni della collana Anni in tasca, con un brano da Conigli bianchi, romanzo autobiografico di Margherita Emo. Una storia intensa e avvincente che invita a non fermarsi alle apparenze e porta a chiedersi se certe infanzie dorate siano poi davvero così dorate.

Una mattina verso le dieci bussarono alla porta. Alzai gli occhi distrattamente e rimasi di pietra. Ma era una pietra tutta esteriore, perché dentro ero argento vivo, ero la volpe che sente il cane, le narici dilatate di un mammifero braccato. Sulla porta c’erano mummy e daddy: daddy che non era mai venuto a parlare con la maestra, che non si sognava di ritirare una pagella o firmare una verifica. La sua presenza a fianco di mummy voleva dire una cosa sola: Mayday. Allarme rosso. Allacciate le cinture, chiudete i boccaporti, precipitiamo!

La maestra Heidi non sembrava sorpresa. Anzi, sorvolò l’aula col suo sguardo da crociato e sorridendo tranquillamente, le mani sul grembo, annunciò: «Ora Margherita ci lascerà. Ha una visita medica». Bastardi! Non avevo una visita medica. Dove volevano portarmi? Stavano in piedi davanti a me come il triangolo delle Bermuda, pronti a inghiottirmi: le due donne artefici del piano e mio padre nel ruolo dello scagnozzo. Mi avevano incastrato. Sapevano che non avrei fatto una scenata in classe. Mi toccò alzarmi, raccogliere la cartella, salutare cortesemente maestra e compagni, e seguire i miei genitori fuori dall’aula.

Attraversammo il cortile vuoto senza scambiarci una parola. Non appena fummo in macchina, fuori portata d’orecchio, attaccai:

«Where are we going?»

«Darling...»

«Don’t you dare call me darling.»

«Meegs, we’re going to see a psychologist.»

Erano venuti a sequestrarmi a scuola per portarmi dallo psicologo. Alla fine mummy l’aveva avuta vinta. Si erano messi d’accordo e ora ero in macchina, costretta a fare una cosa cui mi ero opposta mille volte. Disarmata, senza idee sul da farsi, diedi fondo per principio alle corde vocali. Si meritavano un viaggio d’inferno, ma questa volta sapevo anch’io che stavo soltanto facendo rumore. Dissi ovviamente che non ci avrei parlato, minacciai di insultarlo, di chiamarlo stronzo, e mia madre osservò che ero libera di farlo: potevo dirgli tutto quello che volevo. A lui di trarre le conclusioni del caso. Ero così sbigottita che a tratti mi dimenticavo di urlare. Appena me ne accorgevo, ricominciavo da capo, roca come un fagiano, decisa a farmi sentire fino all’ultimo. Ma non sapendo che dire, continuavo a ripetere macchinalmente che l’avrei riempito di parolacce, nella debole speranza che si vergognassero e rinunciassero all’impresa.

Ci fermammo di fronte a una casa marrone con giardino, in una tranquilla via residenziale. Mai si sarebbe detto un posto per matti. Mummy e daddy scesero dall’auto per suonare il campanello. Scesero entrambi, lasciando dentro la chiave. Non ci potevo credere, che fessi! Balzai sulle sicure e le tirai giù tutte, fulmineamente. Vidi il disappunto dipingersi sui loro volti, le guance cedere un po’, mentre si davano interiormente dei cretini, e quasi mi dispiacque avergli rotto le uova nel paniere. Ma non si erano ancora arresi: andarono a chiamarlo.

Uscì un signore dall’aria gentile, radi capelli chiari, camicia chiara e pantaloni chiari. Mi sentii morire. Non avevo nessuna voglia di insultarlo. Anzi mi vergognavo profondamente di dire delle parolacce a un estraneo. Si avvicinò alla macchina e piegandosi leggermente, mi guardò con un sorriso attraverso il finestrino alzato.

«Buongiorno Margherita.»

Ero in trappola, una trappola che avevo costruito io stessa.

«Non vuoi entrare un po’ a parlare con me?»

Aveva un’espressione dolce, era senz’altro una buona persona.

Dietro di lui, però, c’erano i miei, che mi avevano tradito e portato lì di forza.

Presi fiato e, accantonando l’imbarazzo, urlai: «Vaffanculo! Stronzo!».

Si ritrasse lentamente, lo sguardo adombrato. Più che offeso, sembrava triste, e mi si strinse il cuore. Confabulò un attimo con i miei genitori e rientrò in casa, portandoseli dietro.

Rimasta da sola in macchina, ero troppo frastornata per pensare o sentire qualcosa. Non sapevo nemmeno esattamente dov’ero. Se fossi andata a fare un giro, mi sarei persa. Un gatto sbucò all’improvviso da sotto un auto e trotterellò pigramente attraverso la strada. Poi si sedette con la gamba alzata e cominciò a pulirsi. Lo guardai per qualche minuto, finché non ripartì di soprassalto, spaventato da una bicicletta in arrivo. Era un signore anziano con una coppola scura e la spesa nel cestino. Abbassai di scatto gli occhi per non incrociare il suo sguardo interrogativo. A quell’ora una bambina della mia età avrebbe dovuto essere a scuola.

Quanto ci mettevano mummy e daddy? Non ne potevo più di stare in macchina. Esitai ancora un po’, poi scesi, spinsi il cancelletto ed entrai nel giardino. Non c’era molto da scoprire, solo un prato bordato da una siepe sempreverde e un abete solitario sul lato sinistro della casa. Mi aggiravo guardinga, sorvegliando le grandi finestre quadrate per non farmi sorprendere. Al di là delle tende bianche sembrava che la casa fosse vuota, eppure da qualche parte, là dentro, mummy, daddy e il signore gentile stavano parlando, presumibilmente di me. E la conversazione andava per le lunghe. Con un salto mi aggrappai a un ramo dell’abete e dondolai le gambe. Avevo lasciato il grembiule in macchina, ma non faceva freddo. Rimasi sospesa finché mi ressero le braccia. Poi lasciai andare, aspettai un attimo e risaltai.