[di Marina Petruzio]

A propormelo è stato quel che per me è, ancora oggi, e sempre resterà, il signor Ferré. Sì, Gianfranco Ferré, l’architetto della moda, come viene chiamato. Avevo vent’anni quando approdai nel rutilante mondo della moda milanese, studiavo ancora e di fashion system non sapevo nulla e, se devo dirla tutta, non avevo idea, in quel momento, di ciò che stava per accadere. Accadere a me.

Sono rimasta nello studio di via della Spiga, a Milano, per dieci dei trent’anni che ho trascorso, a diverso titolo, nel mondo della moda tra Milano, Parigi e Roma, divisa tra pret-à-porter e haute couture. Nonostante il ritmo serrato, l’illimitatezza delle giornate, le tante notti passate a lavorare senza posa fino all’alba e poi, ancora, i mille imprevisti, i cambi di umore, le prove infinite, i caffè e le cento sfilate, posso dire grazie a tutto questo, di aver vissuto felicemente ogni giorno sempre diverso dall’altro e, soprattutto, sempre a stretto contatto con la bellezza e la meraviglia.

Ho imparato tutto quello che so e del mio lavoro con gli occhi, come mi era stato consigliato di fare, partecipando attivamente, giorno dopo giorno, all’evoluzione del progetto abito: del suo sopra come del suo sotto; del suo dentro come del suo fuori; dalla carta al colore, al tessuto, all’accessorio, alla decorazione; dalla bambola, come si chiama in gergo il manichino morbido in sartoria, al corpo umano.

L’atto creativo si dipanava sotto i miei occhi, gli si dedicavano molte ore, grandi silenzi, momenti di confronto in un lavoro di squadra che comprendeva ancora una grande artigianalità e molti artigiani.

La ricerca era alla base di quel progetto. Anche se all’inizio non era chiaro cosa cercare o dove. A volte avevi come indicazione una parola; altre solo, un colore; a volte, un concetto, una sensazione, che equivale a dire che eri lì con il mondo a portata di mano e dovevi solo allungarla e pescare qualcosa. Già, ma cosa?

1.Bartholomäns ( Barthel) Bruyn Il Vecchio ( Colonia, Germania 1493 - 1555) Sibylla Kessel, 1540-1545 c., tecnica mista su legno

2.Armatura di Enrico II re di Francia (Saint-Germain-en-Laye, Francia 1519 - Parigi 1559), 1555c., Metropolitan Museum, NY

Sotto. Anonimo: The early-deceased Children of Jacob de Graeff and Aeltge Boelens, 1617c., olio su tavola, Rijkmuseum Amsterdam

In quegli anni, i tavoli erano pieni di carta, pennarelli e matite, pennelli e colori, tessuti, prove di ricamo, fotocopie, forbici e un’infinità di libri: cellulare, computer o tablet non trovavano ancora spazio.

Davanti a quella moltitudine che è molto più grande e caotica e paurosa del foglio bianco sul quale poserai poi la matita, ho imparato che ri-cerca implica continuare a cercare, non accontentarsi, sino a che l’invisibile diventa visibile, sino a che non si è messo a fuoco, a punto, cioè sino a che non si accende la luce.

La luce, a volte, si accende solo dopo giorni; alla ricerca va dedicato molto tempo, fare la cercacose è una professione, come diceva Pippi, che non lascia mai un minuto libero, proprio perché è la base del progetto, l’analisi dello stato di fatto, di quel che c’è e che può essere di ispirazione e, soprattutto, di quel che c’è e può, e deve, trasformarsi in qualcosa che non c’era prima.

Generalmente succede dopo aver sfogliato pile di libri e messo svariate decine di post-it, essere andata a vedere fisicamente quel qualcosa che forse ti può sollecitare qualcos’altro, aver raccolto una serie di cose in sporte sempre più pesanti, aver fotografato, ritagliato e cominciato a far interagire quel raccolto su un grande foglio e scoprire che le immagini nella loro diversità interagiscono, che i toni si definiscono, che i materiali sollecitano forme e soprattutto che quel mero raccolto si fa racconto. La moda ha una sua narrazione, ogni collezione un proprio moodboard, proprio come un libro e da lì si comincia.

La ricerca è un passaggio progettuale estremamente divertente, affascinante e sorprendente.

Sono fermamente convinta che metodologia della ricerca dovrebbe diventare una materia curriculare in tutte le scuole che hanno a che fare col visivo.

Dalle elementari al liceo artistico ho frequentato scuole sperimentali basate sulla interdisciplinarietà delle materie; per me le arti visive condividono un tensione verse le altre, mischiarle apre a immagini sorprendenti, a incredibili connessioni: mischiare stili, colori, punti di vista, prospettive è come coordinare un outfit: è l’insieme, l’immagine finale che deve trasmettere emozione e lo può fare solo se ogni singolo pezzo è stato scelto con la cura di un occhio attento, così ho lavorato e lavoro ancora.

1. Andrea Mantegna (Isola Mantegna, Padova 1431 - Mantova 1506) Barbara di Brandeburgo, 1465, particolare, Camera Picta, Palazzo Ducale, Mantova

2. Gianbattista Tiepolo (Firenze 1696-1770), Apollo e Dafne, particolare 1743-1744, Museo del Louvre

Se lavoro su una parola ne ricerco, come primo passo, il significato sul dizionario, spunto le varie definizioni e guardo i sinonimi, a volte mi occorre del tempo: far risuonare le parole e tradurle in immagine è come cercare una piccola coreografia quando si studia danza, la mente ha bisogno di lavorarci sopra senza il nostro intervento attivo. Spesso arriva solo l’idea di un’immagine, qualcosa che, metaforicamente, è ancora solo a matita sottile, la si nota solo in trasparenza, ma è sufficiente per cominciare a cercare. I motori di ricerca visiva spesso sono il primo luogo dove vado a guardare per cominciare a costruire un collage di immagini.

Poter usufruire di immagini, e immagini correlate, apre finestre che portano a innumerevoli connessioni e, spesso, e per fortuna, lontano dal punto di partenza, seguendo indicazioni che spaziano dalla sensazione, al colore, all’epoca, se si tratta di arte. Libri e riviste, mostre e musei restano una parte irrinunciabile del mio modo di fare ricerca.

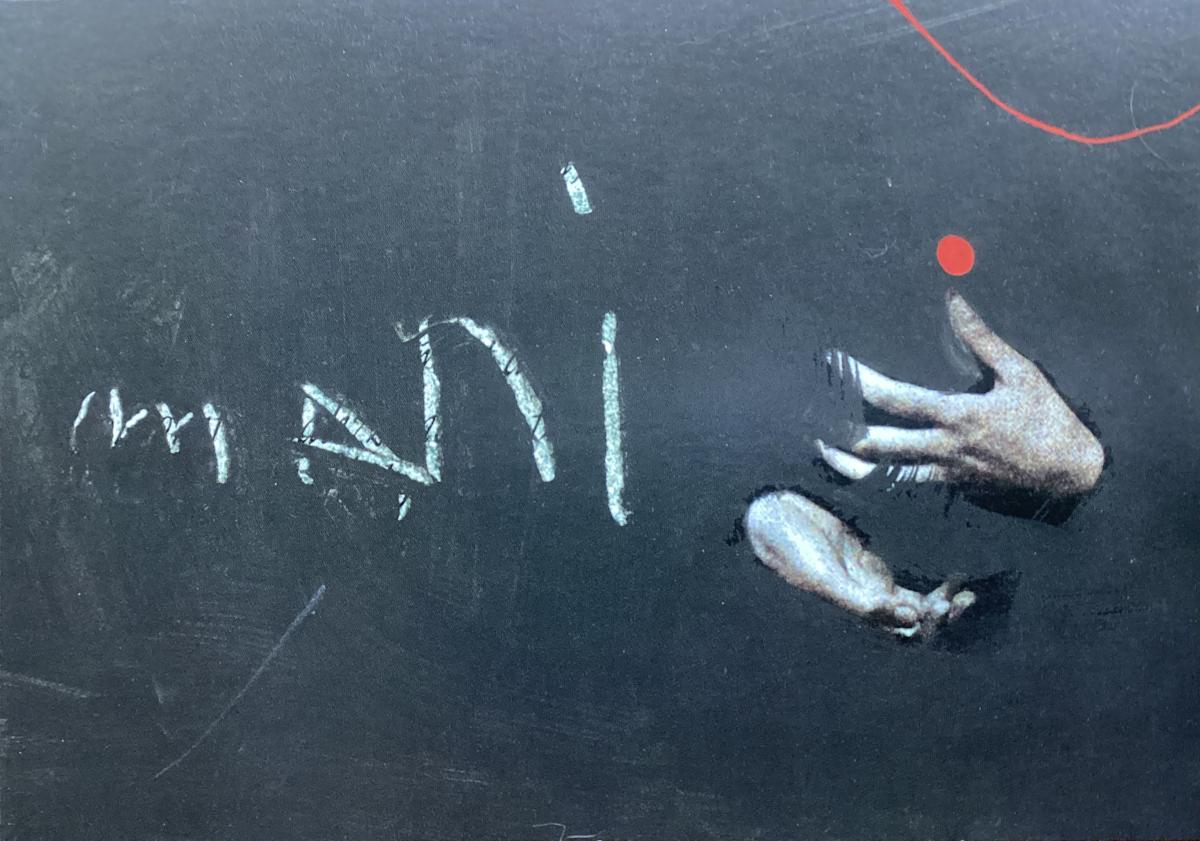

Vittoria Facchini, MANI, da (ma) basta la parola? - 160 cartoline dall’azzurro alla zebra, 124/160, Edizioni Officina Blu, 2006

Il mio lavoro invase in brevissimo tempo gli spazi della mia vita: credo tutti, in realtà. Era come stare su una giostra: diventò la mia passione, mi portò a studiare storia della moda e del costume, a prendere un diploma in storia del gioiello antico al V&A (Victorian and Albert Museum, Londra), a giocare con le immagini e, inevitabilmente, a crescere professionalmente.

“Pace nel mondo e vestiti carini” è la risposta che Astrid Lindgren diede al giornalista che in occasione del suo novantaquattresimo compleanno le chiese cosa desiderasse per il futuro. “Vestiti carini...” chissà perché vestiti carini, lo chiesi a Samanta K. Milton Knowles che, dopo qualche ricerca, convenne che probabilmente era da attribuirsi alla sua ironia e che non avesse nessun particolare significato o attinenza con la sua vita e la sua opera. Ma a me colpì come qualcosa che non poteva passare inosservato, mi sembrava perfetto. Cominciai ad appuntarlo sul mio biglietto da visita, sicura che ad Astrid non sarebbe dispiaciuto. Pochi mesi dopo, con un malloppo di immagini divise per argomento chiamai @e_vestiti_carini un profilo Instagram dove decisi di raccogliere la mia personale ricerca sul rapporto tra moda e illustrazione e, in senso più ampio, tra moda e arti visive. La mia ri-cerca, i miei studi, le mie passioni ora sono concentrate lì.

1. Paul Grabwinkler (Vienna, Austria 1880-1946): Ein Märchenkind, 1922c., tecnica mista

2. Elizabeth Nourse (Mount Healthy, Ohio, Stati Uniti 1859 - Parigi 1938) senza titolo

Per diversi anni mi sono occupata di collezioni per bambine e bambini, l’immagine dell’infanzia nella moda e, soprattutto, nell’immagine di moda mi era, allora e ancora oggi, molto chiara, come nell’arte e nella storia del costume. Così, inizialmente, ho improntato la mia ricerca: all’immagine dell’infanzia nelle figure, sondando l’abito pezzo per pezzo, particolare per particolare, dall’arte antica all’illustrazione contemporanea, coadiuvata dai libri a figure, dalla testa ai piedi, toccando ogni parte del corpo come nel divertente libro di Eric Carle.

Ogni settimana un argomento diverso, sviluppato tra fotografie d’epoca, altrimenti detto come eravamo, libri a figure, arte, fotografia, moda e illustrazione.

Dagli inizi di questo folle secolo, ho iniziato a interessarmi alle figure dei libri e a raccogliere libri a figure all’interno dei quali scorgo un qualche riferimento alla mia ricerca. Il Fondo Sergio Silva Libri Illustrati di Parma, col quale collaboro da qualche anno, è una fonte inestimabile e inesauribile di spunti di ricerca. Nella mia personale libreria conto più di quattrocento tra saggi, libri, cataloghi, riviste e libri illustrati inerenti alla moda, che hanno preso il carattere di una collezione con un logo e una illustrazione di Vittoria Facchini.

Strassbourg, Alsazia, 1880 c., costume tradizionale

Non so se un giorno tirerò le fila di tutto questo, considerazioni in questi anni ne ho appuntate molte alcune anche nel mio sito, dove la ricerca continua. Oltre a essere una buona metodologia che spero di promuovere col mio lavoro, la ricerca per immagini e leggere le figure restano un modo per approfondire gli studi di sempre e il miglior modo che conosco per comunicare col mondo.

Cover Facebook, illustrazione di Anthony Browne.