[di Valentina Pellizzoni]

È iniziata più o meno così:

- Ma sei ancora lì davanti?

- La finisci di rompere?

- Non ti pare di esagerare? Ci stai tantissimo davanti alla Play.

- Non è vero! E poi anche tu ci stai tanto.

- Ma quando?

- Vabbè non giochi alla Play ma stai tutto il giorno a giocare col computer!

- Io giocherò al computer, ma se voglio smetto.

- See…

- Sì! Posso smettere, anzi smetto ora! Per un mese non tocco un gioco elettronico.

- Vediamo.

Passata una settimana Tobias, mio figlio di undici anni, vede che Samuel, suo fratello di tre anni maggiore, non desiste. Non gioca più. E lo fa con una facilità incredibile, quasi con nonchalance, quasi non avesse mai giocato nella sua vita. Tobi, come suo solito, ci gira intorno, un po' provoca suo fratello, un po' lo schernisce, fino a quando un giorno si accorge che anche lui non ha giocato, né ha espresso la necessità di giocare. La sera prende coraggio e annuncia di iniziare anche lui il suo mese di astensione dai videogiochi (senza PSP, ma anche senza giochi sul telefono). Giona, mio figlio minore, di otto anni, a quell'annuncio si volta e mi dice «Non pensarci nemmeno, io col piffero che smetto di giocare». Io sono frastornata. Sono stata un'accanita giocatrice di videogiochi, nei tempi del Vic 20, del Commodore 64, delle cassette di giochi, poi dei Floppy Disc. Aspettavo le mezz'ore il caricamento dei giochi, leggendo Topolino, o facendo i compiti. Ho passato pomeriggi interi a giocare allo stesso livello di gioco che non riuscivo a passare, mentre i miei fratelli maggiori riuscivano a farlo con velocità e destrezza. Conosco sulla mia pelle tutte le emozioni che ci attraversano mentre giochiamo con un gioco elettronico, dall'ipercinesi che generano, a quel senso di spossamento e svuotamento che invade corpo e spirito nel momento in cui la tv o il monitor vengono spenti. Non penso di essere una persona peggiore perché ho giocato tanto nella mia infanzia, penso solo che l'eccesso vada contenuto.

Conoscendone bene i meccanismi, ho imposto in casa regole piuttosto rigide nella gestione di questi apparecchi:

- non più di due ore a settimana di videogiochi, suddivisibili in momenti minimi di mezz'ora;

- mai la mattina;

- mai la sera dopo le 20;

- gli inviti (uno di loro che vorrebbe tanto giocare con un fratello), dopo diversi esperimenti, ho deciso di farli valere per ognuno come tempo personale.

Le regole devono essere inesorabili, perché se si cominciano a fare variazioni, non se ne esce più. Ma il vero problema è il controllo. Non sono con loro tutti i pomeriggi e dunque la fiducia è fondamentale. Il fatto di essere in tre favorisce una sorta di controllo dell'uno sull'altro (anche perché abbiamo solo una PlayStation e le tre età differenti li fanno giocare a giochi diversi): questa è una modalità tipica dell'essere fratelli. Io so sempre quanti biscotti a merenda ha mangiato l'uno, quando ha suonato invece di studiare l'altro, quanti video ha visto il terzo. I primi giorni di Tobi senza videogiochi sono stati semplici, sono scivolati via tranquilli, anche perché eravamo durante le vacanze natalizie, periodo di svaghi e di giochi da tavolo. I problemi sono iniziati col rientro a scuola. Il videogioco s'immette perfettamente in una ritualità giornaliera dalla quale è difficile uscire: vengo a casa da scuola, pranzo, chiacchiero un po', poi i compiti, merenda, la Play Station, cena, e via. Scardinare questa macchina perfetta, soprattutto in pomeriggi con pochi compiti, è impresa ardua. A ciò si aggiunga che il gioco per eccellenza per gli undicenni è Fortnite. Fortnite ha sostanzialmente due punti cruciali che sono la fortuna di chi l'ha creato e il cruccio per i genitori: non è possibile salvare una partita se non prima di averla finita (da qui la fatidica frase Ho quasi finito, oppure Ancora un attimo); inoltre è diventato un luogo di aggregazione tra amici molto sentito, visto che è possibile parlare con i propri compagni di gioco tramite cuffie e microfono, e soprattutto perché le sfide aggregano gruppi di amici contro un solo nemico creando un forte senso di appartenenza. Uniamo l'età preadolescenziale, a delle sfide molto accattivanti, a una forte idea di gruppo e abbiamo il mix esplosivo che fa perdere la testa a ragazzini e genitori.

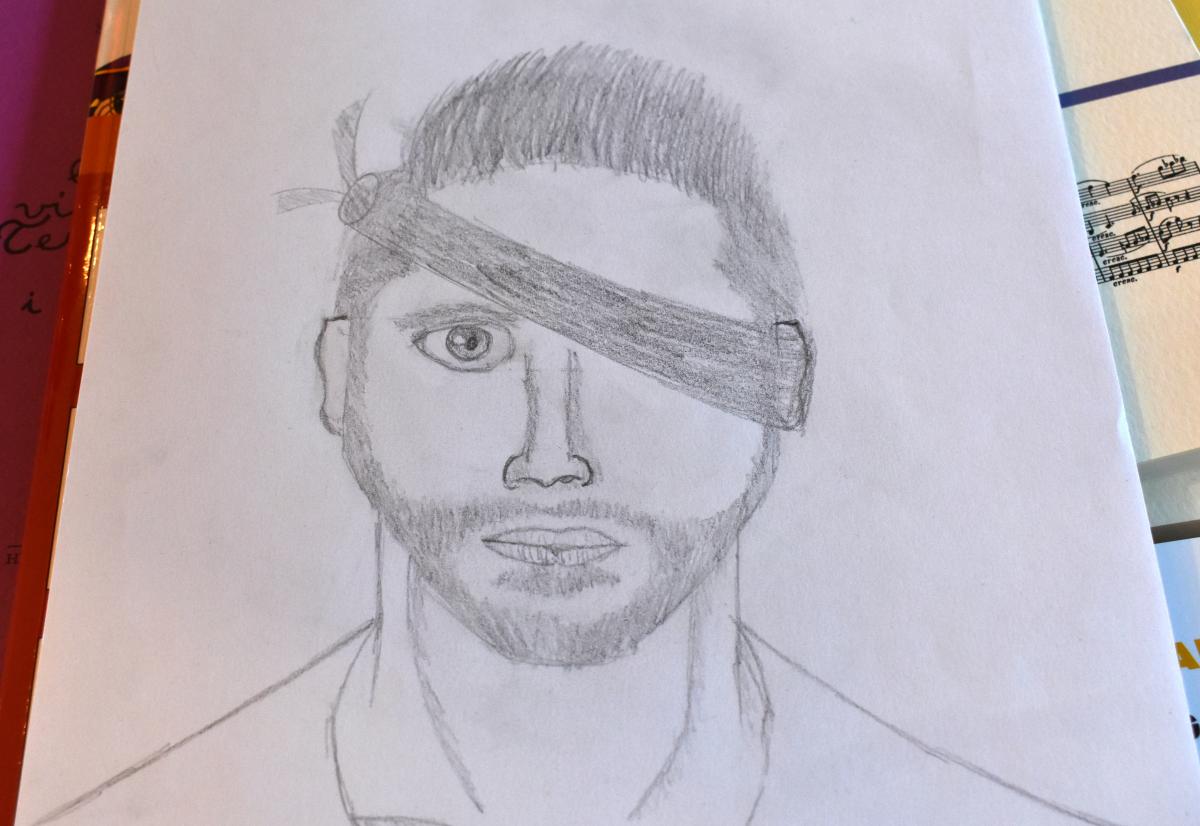

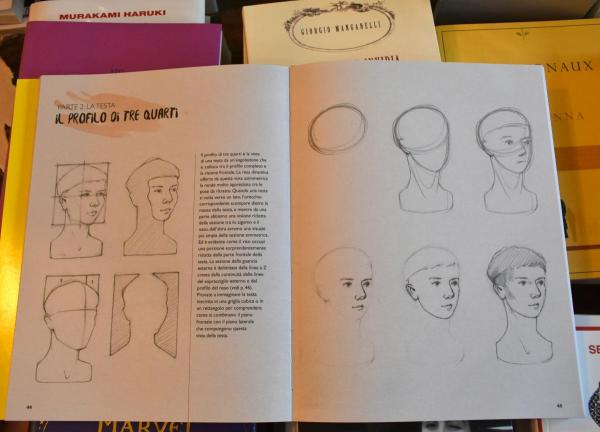

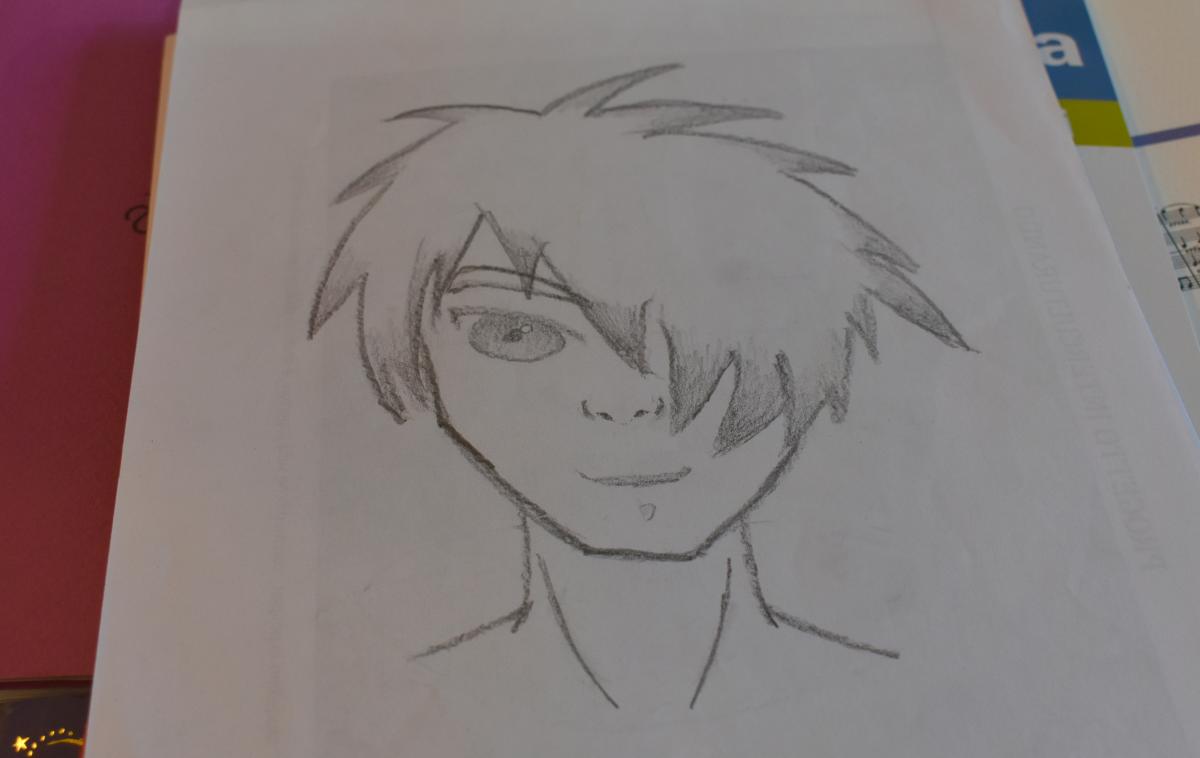

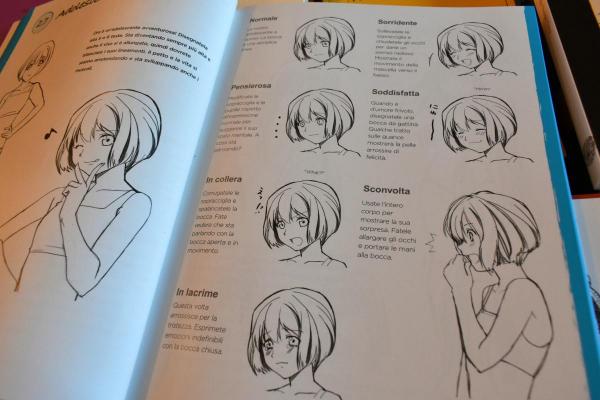

La prima idea di Tobi per contrastare la noia è stata quella di montare dei video: quindi usare il mezzo incriminato, ma per altri scopi. Interessante questo aspetto, che comunque denotava una fatica a staccarsi proprio dagli stessi mezzi elettronici. È durata pochi giorni. Molto di più è durato il periodo del disegno: Tobi ha cominciato a lavorare sodo sul disegno e io gli ho fornito libri che potessero aiutarlo. Il disegno mi ha detto, al contrario del montaggio dei video, lo rilassavano, lo aiutavano a passare il tempo, a fare una cosa bella, tutta sua, a distrarsi (quante volte in quei giorni mi ha posto la domanda Mamma mi aiuti a distrarmi?). Col montaggio era come rimanesse sempre con un piede dentro il problema.

Terzo passagio: leggere. Tobi non ama leggere, ha dei genitori che leggono molto, due fratelli che leggono molto, ma lui no. In questo periodo, riprende dei libri che aveva lasciato a metà, e mi chiede un libro su Fortnite. Tobias, a cui non piace leggere, usa i libri come strumenti, con finalità, con obiettivi. Penso sia una modalità interessante per chi come lui fatica coi libri e che vada sostenuta, perché un libro è sempre una risorsa e sempre è salvifico. E così Tobi legge e studia.

Il passaggio difficile di questa impresa titanica per l'undicenne si cominica a profilare appena passati i quindici giorni. Non corro, ma m'immagino che anche nella maratona i chilometri più difficili siano intorno al trentesimo. Comincia a vacillare. Tutti i giorni, per circa dieci giorni, alle 18.30 del pomeriggio, mi arriva la sua telefonata: «Mamma, abbandono la sfida. Non ce la faccio. È troppo difficile. Voglio giocare». I primi giorni lo aiuto dicendogli è quasi finita la giornata, tieni duro, tra poco sono a casa e giochiamo a Monopoly, poi le telefonate si fanno più pressanti e più angosciate. Allora mi viene naturale cambiare il piano del discorso: «Tobi, non è più una sfida per i videogiochi, sei tu stesso la tua sfida, se cedi giocherai, ma te ne pentirai subito dopo, proprio perché hai ceduto». Mi accorgo che i discorsi, le reazioni di Tobi, le modalità anche mie, sono quelle tipiche della dipendenza. È cambiato tutto, tutti noi stiamo imparando delle cose. Tobi passa tutte le crisi, sempre, e a tavola ridiamo delle sue suppliche, ma tutti noi capiamo la fatica e gliene rendiamo onore. Finché un giorno, mentre lavoravo, al decimo messaggio, all'ennesima telefonata sbotto con un «Gioca Tobi, gioca. Se non ce la fai, se ti rende infelice questa cosa, gioca. Hai fatto grandi passi avanti e hai imparato un sacco di cose, questo era il senso». Silenzio. Non risponde con nessun messaggio. Dopo mezz'ora mi chiama: «Non ho giocato, mamma. Il tuo ruolo è dirmi non giocare, anche se io ti prego, tu devi dirmi no. Questo devi fare per aiutarmi». Dopo questo episodio, non mi ha più pregata e non mi ha più chiesto di giocare: Tobias è arrivato liscio fino al fatidico trentesimo giorno.

Nei giorni precedenti la fine della sfida Tobi si profilava un pomeriggio intero di Play. «Vero, mamma? Due ore e mezza, eh! Siamo d'accordo!». In realtà ha giocato meno di un'ora. Tobi era guarito. Tobi è guarito. La prima cosa che aveva notato era l'enorme quantità di tempo che aveva a disposizione: aveva letteralmente guadagnato del tempo. Ma la cosa più interessante che aveva esperito me l'ha confessata più avanti. Qualche giorno dopo, in seguito a una sessione di gioco, Tobi mi viene a cercare e mi dice che si sente strano dopo aver giocato, che l'emozione di farlo, svanisce nel farsi, che dopo non è contento, anzi è proprio triste.

Oh, Tobi, come la conosco quella sensazione. La so a memoria. Era quello che prima non riusciva né a vedere, né a riconoscere, né a gestire: quanti ragazzini e bambini dopo aver giocato sono scontenti e nervosi? Siamo proprio arrivati. È servito questo mese, non tanto a farlo smettere, non era proprio quello lo scopo, ma a vedere come funziona il meccanismo. A sentirlo sulla pelle. Adesso lo sa. Se esagera, lo sa. Se vuole smettere prima che diventi triste per ciò che sta facendo, ora può.

Quanto a Samuel, ha iniziato la sfida il 27 dicembre, il 3 gennaio ha rotto il pollice della mano sinistra. L'8 febbraio ha tolto il gesso. La prima cosa che ha fatto è stata suonare la chitarra tutto il giorno. Ma lui di anni ne ha quasi quindici e questo, anche, conta.