Oggi, per il martedì di festeggiamento dei 10 anni degli Anni in tasca vi proponiamo un brano esilarante. Lo abbiamo scelto per voi da Miralat di Diego Malaspina, forse la più divertente fra tutte le autobiografie di infanzia e adolescenza che abbiamo pubblicato nella nostra collana. Non ci credete? Per sincerarvene, non avete che da leggere.

Agli amici che si stupiscono per la mia totale incapacità gastronomica, vorrei chiedere come potrebbe elaborare una raffinata cultura del cibo un bambino anoressico quando l’anoressia non era ancora di moda, anzi non si sapeva proprio cosa fosse, e quindi non poteva nemmeno offrire alcuna speranza di diventare modelle.

Tutto ciò che girava intorno all’idea di mangiare mi faceva orrore. Quando ancora i miei genitori cercavano di darmi una parvenza di accettabilità sociale, mettevano il seggiolone accanto alla tavola, come un trono, e mi lasciavano tenere in mano il biberon al posto dello scettro, tanto sapevano che non avrei mangiato niente. Ma un bel giorno, vedendo la famiglia riunita, e più allargata che mai, festosa davanti a coppe di sughi, vassoi di mostarde su lessi fumanti, e invasioni di ravioli grossi come ultracorpi, gridai così forte da superare lo schiamazzo delle forchette, dei piatti e degli zii in visita: “Siete degli orchi! Mangiate di tutto, anche i bambini!”.

Le solite risate – erano già tutti ubriachi e per loro ero uno sketch continuo – mai io strillavo ancora più forte: “Siete degli orchi! Mangiate i bambini!”, ed ero pavonazzo, scalciavo, picchiavo la schiena tanto da far vacillare il seggiolone, quindi la mamma mi portò via, riflettendo sull’eventualità di chiamare un esorcista.

Almeno per una volta, il pasto riprese in modo un poco più composto, ma il ricordo di quella lezione non durò a lungo. D’altra parte, cosa si può pretendere da una famiglia di ex contadini famelici, ex combattenti al fronte lasciati senza cibo in mezzo ai deserti africani, ex predestinati alla miseria atavica, quando il boom era appena scoppiato e il colesterolo un fantasma lontano?

Tutto ciò che aveva a che fare col cibo, dunque, suscitava la mia repulsione. Non so più spiegare quello che fosse: una nausea, una ripugnanza profonda, un senso di squallore e di vergogna, la soglia dell’abisso, l’idea della morte, chi lo sa. I mostri antichi, ecco, qualcosa del genere, lo sguardo di Medusa. Che infatti mi sembrava chiomata, le prime volte in cui la vedevo, non di serpenti, ma di spaghetti. L’odore, l’aspetto, la sensazione, per non parlare della consistenza che avevano le “cose da mangiare” erano per me un tormento. Come si può chiamarlo? Lo schifo assoluto è senza nome. E in più non conoscevo il senso della fame. Quella che papà aveva provato in Africa, quella di cui parlavano tutti, in relazione alla guerra. Siccome la guerra mi faceva paura, e tutti la nominavano insieme alla fame, forse rifiutavo l’una perché legata all’altra, chi può dirlo?

C’è da chiedersi come mai, da generazioni di contadini affamati, discendesse un bambino completamente privo di appetito, ma forse era una necessaria mutazione genetica che l’evoluzione ha trascurato: uno che mangia poco non verrà su molto forte, ma è una mano santa per la conservazione della specie. Per questo nutro molta fiducia nelle nuove generazioni. Nasceranno prima o poi bambini del tutto decisi a fregarsene di vestiti firmati e cose superflue, che saranno amanti della frugalità peggio di San Francesco, e spietati nei confronti dello spreco.

Il guaio era che in una vita come quella dei miei, dove tutto girava instancabilmente intorno a pranzi e cene, preparazioni di pranzi e cene, feste a base di pranzi e cene, riunioni di famiglia concepite con l’unico scopo di mangiare insieme, un bambino che non tollerava nel modo più assoluto l’idea di nutrirsi doveva essere più che un impiccio. E io naturalmente non solo non volevo mangiare, ma non permettevo che nessuno lo facesse intorno a me. Mi faceva vomitare il modo in cui mangiavano, il fatto stesso che mangiassero. Quindi, perché non potevo far parte dell’allegra brigata, come amavano definirsi (mentre a me parevano una mandria di cinghiali), venivo relegato in luoghi appartati, più o meno inaccessibili, circondato da ogni sorta di giocattoli e altre distrazioni. La televisione in questo senso si rivelò miracolosa. Così nascosto, e nervoso, attendevo la fine della tremenda ora dei pasti.

Ancora oggi, sentir parlare di ore pasti, per una frazione infinitesimale di secondo, mi dà un senso di schifo. Penso a camerate e ospedali, collegi e altri luoghi di contenzione. Eppure mi piace molto andare al ristorante. Ma è il risultato di un processo molto lento e durato molti lustri, probabile frutto di uno dei tanti cedimenti a cui sono stato costretto per poter vivere nel mondo della gente normale.

Appena nato pare che piangessi per la fame, o almeno questa era la convinzione del mio cuginetto Primo, il quale picchiava contro i vetri dell’ospedale gridando che dessero da mangiare a suo cugino, perché era affamato. Non mi diedero niente, per oscuri motivi, mi lasciarono piangere, e quella fantomatica fame primordiale passò, insieme alla fame standard.

Siccome la nonna Nina era alla fine, e tutti pensavano che sarebbe morta in pochissimo tempo, decisero (chissà chi lo decise) che la mamma non doveva allattarmi al seno, perché tanto, per il dolore della perdita di sua madre, avrebbe subito perso anche il latte. Quindi mi diedero quello che mio padre definiva latòn, il latte artificiale, che in campagna si dava “alle bestie”. Era molto in voga, all’epoca, impedire l’allattamento naturale e sostituirlo con l’uso del biberon. Abitudini di quegli sconsiderati anni Sessanta, in cui il futuro era un obbligo, la modernità un’imposizione e ogni tipo di cosa che avesse a che fare con la natura, la tradizione e in qualche modo il passato, equivaleva a una vergogna.

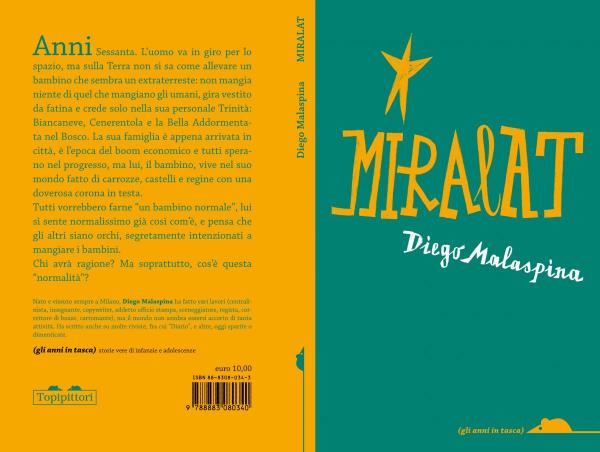

Scelsero di allattarmi con il Miralat, un pastone simile a quelli che si danno oggi ai culturisti, ipervitaminici, iperproteici e dannosissimi. A me piaceva però sentir parlare del Miralat, negli anni successivi: quel nome speciale, dedicato solo a me, con l’elegante accento sulla I, faceva pensare alle stelle, alla Via Lattea, a qualcosa di bianco e di azzurro, dotato dell’artificialità che amavo molto nei cibi. Era astratto e puro, senza corpo e senza liquami, senza scorie. Miralat: guardava in alto, verso il cielo freddo, come freddo doveva sempre essere il latte, per rimanere fresco, e la freschezza del latte era una cosa santa, estranea al caldo umidore degli umani, lontana e siderale. Mi sarei nutrito volentieri solo di cose fredde e inscatolate, racchiuse in involucri immacolati e trasparenti come il ghiaccio. Eppure il freddo mi inquietava quanto il cibo, e il latte andava bene caldo o tiepido ma anche gelato, insomma come al solito non si è mai molto coerenti nelle proprie avversioni, come nelle passioni.

Il latte era una delle pochissime cose che mangiavo senza paura, a qualunque ora e in ogni condizione; non ho mai iniziato una giornata senza latte. Ma il resto era buio. Saziati gli altri componenti della famiglia, parenti stretti e infiltrati, veniva per la mamma il momento tragico in cui dovevo mangiare io; siccome tale momento veniva due volte al giorno, potete immaginare la sua angoscia. Iniziavano trattative caute e docili, che di solito finivano in ricatti e strepiti. “Cosa vuole mangiare oggi il nostro Diego?” – già quel tono dolce, che però tradiva l’ansia, e quel modo di parlare impersonale, come se io non fossi stato presente, mi facevano imbestialire. La risposta più classica era “Niente”. E Dio sa quanto fossi del tutto sincero. Non ero mai pronto alla tortura. Né mi capacitavo del fatto che dovesse venire inesorabilmente, due volte al giorno appunto, quattordici volte la settimana, sessanta o sessantadue volte al mese, settecentotrenta volte l’anno, sempre, in eterno. Invidiavo gli astronauti che si nutrivano solo di pillole, e i malati negli ospedali, con quelle belle flebo piene di acqua e zucchero, limpide, passive. Tutti dicevano che in capo a qualche anno per mangiare sarebbe bastata qualche pastiglia colorata. Io aspettavo con ardore quel momento incantato, sentendomi nel frattempo molto alla moda. Ma siccome il tempo felice era ancora lontano, mi ritrovavo in cucina, fra avanzi del pranzo degli altri (che mia madre stava velocemente eliminando), a decidere cosa dovevo mangiare io.

La colazione era l’unico momento davvero semplice e quieto, avevo il mio latte, il caffè, lo zucchero, qualche biscotto al Plasmon, il menu era fisso e non provocava disagi. Ma ricordo le tragiche domeniche mattina, in cui mi sembrava di stare in mezzo alla Cucina della Strega, con i sughi oleosi e bollenti sui fornelli, i lessi orrendi nelle pentole che trasudavano grasso, addirittura, a volte, mezze galline in casseruole fumanti, con escrescenze giallogrigiastre che affioravano dalle acque torbide, o perfino, vetta suprema dell’abominio, creste! Pallide creste di galletti morti, che occhieggiavano dai brodi di cottura, destinati a diventar brodo anch’essi, poveri galli. La finestra della cucina era gonfia di umidità, piena di goccioline simili a lacrime, che ogni tanto scivolavano sul vetro, nei giorni d’inverno. Il mio timido latte bolliva in un angolo, minacciato da tutte quelle schifezze.

E il brodo, sì, era una delle cose che mangiavo, ma una volta la Zia Maria I aveva detto, compiaciuta: “Bravo, il nostro Diego, che mangia il brodo delle galline di lassù!”.

“Cosa c’entrano le galline?” avevo chiesto, scettico.

“Ma certo,” infierì lei, “hanno ammazzato la galéna nèigra, e ci hanno fatto il brodo!”.

La galéna nèigra (gallina nera) fu a lungo un’istituzione in famiglia, lei e tutti i suoi tenebrosi discendenti: mangiarne una parte qualsiasi era una cerimonia aristocratica, riservata agli eletti tra i famigliari. Fu con sconcerto e raccapriccio che la zia vide il suo piatto di brodo prezioso, il distillato sacrale della galéna nèigra, volare attraverso la cucina per fracassarsi con schizzi notevoli sulle pareti, il pavimento e il soffitto, passando anche per le tende, “che la mamma ci tiene tanto”. Nessuno provò mai più a farmi assaggiare brodo di gallina.

Per me il brodo doveva essere fatto con il dado, e questo era tutto. Un bel liquido limpido d’ambra, che si scioglieva come ghiaccio da quel cubetto innocuo, fatto di non so cosa, ma avvolto in carta argentata e offerto da una signora elegante, con filo di perle, sull’etichetta Star. Credevo molto nei testimonial, come nelle immagini disegnate sulle confezioni, e se per caso sentivo una pubblicità dei crackers Gran Pavesi alla radio o alla televisione, dovevo averne in casa una scatola, altrimenti per i miei erano guai. La pubblicità non mi suscitava la fame, no; solo che se non avevo in casa quel prodotto, mi sentivo tagliato fuori.

Più le cose erano artificiali, impacchettate, asettiche, più mi piacevano. L’idea dei cibi fatti in casa, e che magari venivano addirittura “da lassù”, cioè dalle nostre campagne, mi faceva venire i brividi. Una parola in particolare riassumeva per me il gorgo del disgusto: nostrano. Sapeva di vecchie spelonche, dispense gremite di formaggi, solai muffosi in cui pendevano salami e coppe dagli odori stagnanti. Appena più sopportabile era il termine genuino, che sentivo pronunciare comunque con sospetto. Le cose fatte dalla mamma potevano anche andare, ma temevo sempre che mettesse dell’orrido grana nelle mie minestrine, e quella parola così somigliante al concetto di denaro, così rustica e sgraziata, suscitava in un colpo solo tutti i miei snobismi. La minestrina stessa, col grana dentro, diventava goffa e collosa, innaturalmente saporita, ed era meglio che le cose avessero meno sapore possibile, per me.

La disperazione della mamma terminava nella stanchezza, verso le due, quando infine mi decidevo a bere un po’ di latte. Oppure, dopo aver rifiutato anche quello, avevo imparato a sciogliere qualche caramella nell’acqua, e a succhiare poi la poltiglia che si formava, colorata di rosso stinto.

“Almeno beve un po’ di zucchero, cosa posso fare con questo qui?” diceva la mamma, gettando il grembiule in segno di resa, alla Signora Pozzuoli venuta per il caffè.

La Signora Pozzuoli era una specie di vecchia sibilla che abitava al settimo piano, con il marito e due figli già grandi, intellettuali di sinistra. Vivevano avvolti in perpetue volute di fumo, avevano tutti gli occhiali e leggevano libri, giornali, discutevano su tutto e sapevano tutto. Era un’altra delle case in cui mi piaceva molto andare, malgrado l’odore costante di sigarette. Mi lasciavano fare quel che volevo, perché avevano idee molto avanzate e dicevano che i bambini vanno lasciati liberi (inutile aggiungere che io ero perfettamente d’accordo). Il Signor Pozzuoli, che aveva la Passione per la Pittura, mi mostrava i suoi grandi libri con le figure, era calvo e simpatico. Mi faceva molti regali, soprattutto libri. Ne ricordo uno con le favole di La Fontaine; aveva grandi illustrazioni ad acquarello che assomigliavano molto ai suoi quadri. Pensavo che le avesse fatte lui, anche se non me lo disse mai. In compenso, non avevo il coraggio di confessargli che le storie con gli animali mi annoiavano a morte. Molto ammirato per le mie stravaganze, il Signor Pozzuoli rideva sempre quando gli raccontavo quel che facevo, e a volte disegnavamo insieme. Avrebbe voluto insegnarmi anche a usare i suoi pennelli, ma io preferivo le matite colorate. Mentre noi ci divertivamo, la mamma discuteva con la Signora Pozzuoli delle mie pappe: inventavano modi per farmi mangiare le verdure, cotte, passate, liofilizzate, facendomi credere che fossero creme. E chi ci cascava? Quelle schifose poltiglie verdi non avevano niente a che fare con le creme vere e dolci, col burro, col cioccolato e col mascarpone. Provarono con i semolini, che erano energetici. Siccome la carne era importante per la crescita, la Signora Pozzuoli consigliò l’Estratto di Carne Liebig. Quasi tutti i tentativi fallirono. Il più catastrofico fu con l’Olio di Fegato di Merluzzo, che sputai per ore sul pavimento, inscenando una crisi epilettica.

Però devo alla famiglia Pozzuoli molte cose, tre soprattutto: un mucchio di ore felici, la scoperta di un paio di alimenti che mangiavo senza fare tante storie, e I Quindici. Erano libri formidabili: la prima enciclopedia della mia storia, uno strumento magico per conoscere il mondo, una specie di enorme giocattolo da esplorare senza fine.

La mamma si era accorta molto presto che una delle poche cose in grado di tenermi buono erano i libri.

Non avevo ancora un anno, era il mio primo autunno. La mamma racconta che aveva deciso di cambiarmi i tempi del sonno, istituendo una specie di ora legale: siccome ronfavo tutto il pomeriggio, e cominciavo a fare il pazzo verso sera, pensava che tenendomi sveglio finché c’era il sole avrei potuto godere delle ultime belle giornate, senza essere portato in giro come un corpo esanime. Sperava inoltre che mi stancassi, per poi addormentarmi presto, così mi faceva fare lunghi giri nel quartiere fin dal primo pomeriggio, e io naturalmente protestavo: il solito repertorio di urla indiavolate e scossoni tettonici, come avere Godzilla nel passeggino.

Arrivati ai Tre Ponti apparve, nell’uniforme deserto che era quella zona allora, un’edicola misteriosamente aperta. La mamma pensò di comprarmi un giornaletto, che avrei potuto strappare agevolmente, sfogando così la mia ira. Invece vide che brandivo il giornale e lo tenevo stretto con entrambe le mani; avrebbe raccontato in seguito quanto fosse stupita dalla mia posa, da come reggessi bene i fogli colorati, alti contro il sole.

Fu una rivoluzione nella mia vita, e si potrebbe interpretarla come un simbolo: il bambino piccolissimo si ripara dal sole con i fogli illustrati (perché questo probabilmente stavo facendo, prima ancora di “leggere”). La realtà gli si nasconde, in questo modo. Lo splendore del cielo vivo è sostituito da un oggetto opaco, per quanto colorato e pieno di immagini. Chissà cosa avrò visto in quei disegni. Se potessi a ritrovare quelle immagini, sono sicuro che riuscirei a capire tante cose. Ci saranno stati esseri umani, certo; un profilo, un castello, una fata, una scia di luce – elementi su cui si sarebbe costruito lentamente, un giorno dopo l’altro, lungo gli anni, un intero universo. In quel momento però la pagina colorata era soprattutto uno schermo, fra la realtà e la mia vista, con cui allontanavo il sole dagli occhi, e guardavo intensamente il mondo delle figure che mi si presentava per la prima volta. Un’ombra calava su di me, protettiva o minacciosa come sono sempre le ombre.

Se le immagini di quel primo giornaletto sono inevitabilmente perdute, ho ancora tutti i volumi dei Quindici che ne conservano altre, persistenti nella mia memoria: Humpty Dumpty sul muro, raffigurato con un collage di stoffe; la bella Aurora fra stelle di zucchero; una vecchia locomotiva che piange, abbandonata in mezzo alle ferraglie, mentre sulle sopraelevate sfrecciano treni supersonici. Erano quindici libri tutti per me, all’inizio pieni solo di figure, poi anche di storie. Le copertine avevano i colori dell’arcobaleno, tutti in gradazione, ed erano pensati così bene che tu iniziavi naturalmente con i primi, senza che nessuno te lo imponesse, solo perché ti piacevano di più, ed evitavi gli altri semplicemente perché sembravano noiosi. Poi a poco a poco continuavi, li scoprivi uno per uno, e intanto erano passati dieci anni; erano concepiti proprio per quell’arco di età, da zero a dieci. Gli unici due volumi che mi sembravano del tutto inutili erano quello con gli indici e quello intitolato Voi e il vostro bambino, che infatti avrebbero dovuto leggere i genitori, anche se i miei non lo fecero mai.

Era stata la figlia dei Signori Pozzuoli a convincere la mamma e il papà, riluttanti perché I Quindici costavano molto. La Signorina Ada lavorava come Rappresentante Libraria, e quello non fu solo un affare per lei, ma un regalo superbo per me, quindi le sarò grato in eterno. Non servirono mai allo scopo per cui erano stati comprati, cioè a Fare le Ricerche (ogni Enciclopedia doveva servire, all’epoca, per Fare le Ricerche Quando Si Andava A Scuola), ma mi insegnarono a conoscere semplicemente il mondo, e la prova del loro supremo valore sapienziale sarebbe venuta qualche anno dopo, in campagna, davanti a un tronco d’albero tagliato.

“Lo sai quanti anni ha quest’albero?”, chiese lo zio Ezio, e io, per indovinare, contai i cerchi concentrici sul tronco. Lui non ci poteva credere: come faceva un bambino di città a sapere quel segreto della natura? “L’ho letto sui Quindici”, fu la mia risposta, che lasciò lo zio ancora più sbigottito. La mamma raccontò l’episodio a tutto il vicinato, I Quindici registrarono picchi di vendite grazie al passaparola e papà si consolò almeno un poco per le rate ancora da pagare.

Quanto al problema del mangiare, i magici Signori Pozzuoli non riuscirono a risolverlo, ma la Signora stabilì che, per prima cosa, dovevo nutrirmi, altrimenti sarei morto. Quindi, invece di costringermi, di impazzire e di sostenere continuamente che “li facevo dannare”, i miei dovevano lasciarmi mangiare “quel che gradivo”, cioè quello che mi piaceva di più. I dolci, essenzialmente: mi avrebbero rapito per una caramella, diceva la mamma; bene, che mangiassi le caramelle, e poi torte, gelati e affini. Cose normali, che mangiano tutti? Da lunghe selezioni distillarono una scelta di cibi che doveva rimanere fissa per molto tempo: la pasta Capelli d’Angelo, di cui amavo il nome, e il filetto di vitello, tagliato magrissimo, cotto fino a perdere ogni traccia di sanguinolenza. La sacra ditta Barilla, mio unico faro nel caos diabolico delle paste alimentari, avrebbe messo presto in commercio i tagliolini numero 127, i soli che avrei mangiato per anni. Li riconoscevo come un orefice riconosce ogni meccanismo del suo orologio, ammettevo con riserva i 128, ma erano l’unica deroga a una legge inviolabile. Oltre quei due numeri c’era soltanto l’orrore.