[di Letizia Soriano]

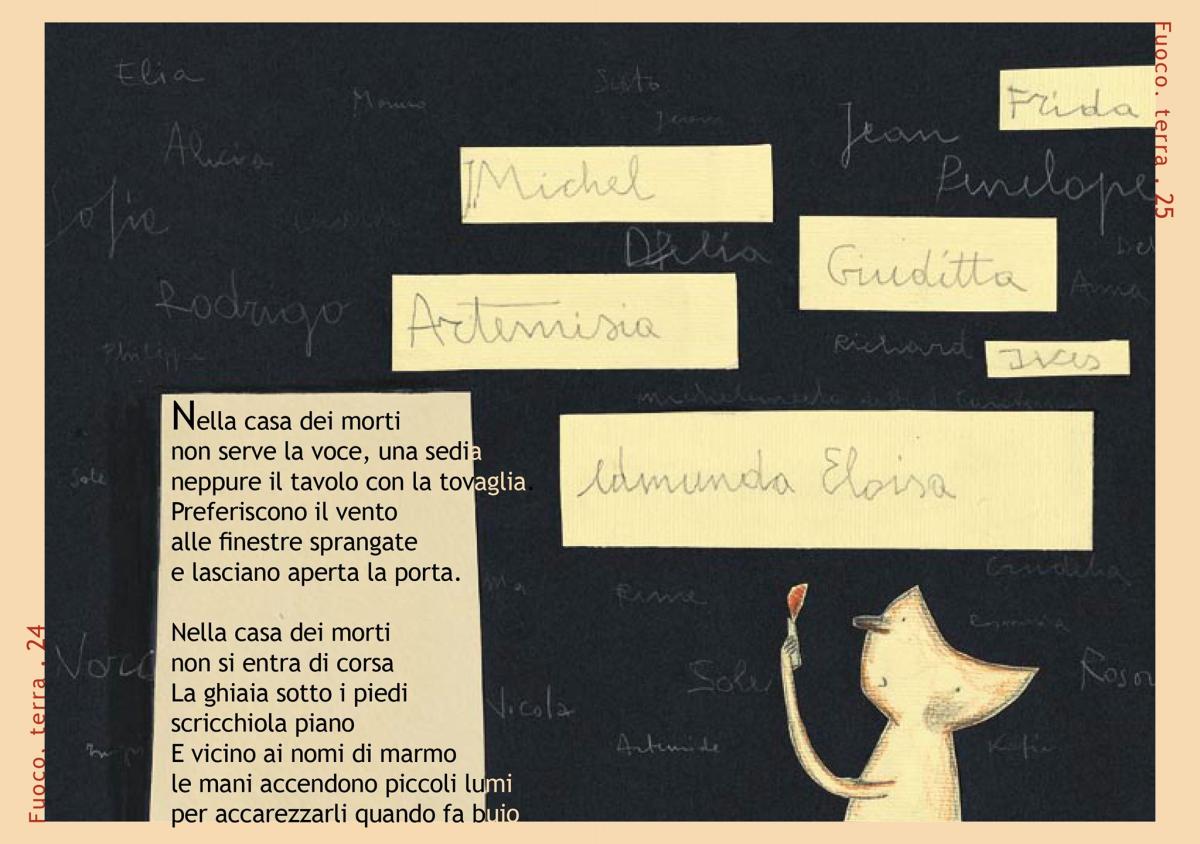

"E sulle case il cielo"di Giusi Quarenghi e Chiara Carrer, Topipittori

L’altra mattina, a scuola, lavorando sulla descrizione personale ho chiesto ai bambini di raccontarmi qualcosa di sé: oltre all’aspetto fisico, anche qualcosa a proposito dei loro desideri, dei loro pensieri. Difficile, avendo una classe completamente multietnica, ma possibile grazie alla fiducia che riponiamo nel lavoro quotidiano di alfabetizzazione alla lingua. Durante la correzione, nel testo di una bambina ho trovato queste parole: “Sono sempre allegra e divertente, la mia maestra dice che sono un terremoto, ma in realtà io penso solo a cose tristi”. L’ho chiamata vicino a me e le ho chiesto se avesse voglia di parlare di questi pensieri. Mi ha raccontato che pensa spesso alla morte, alla possibilità che le persone a cui vuole bene muoiano, i suoi nonni in particolare. Era difficile per lei dire tutto questo senza piangere, ma oltre alla commozione mi sembrava di sentire un certo sollievo da parte sua: quello di aver potuto confidare i suoi pensieri a qualcuno. Una sua compagna è venuta a sedersi vicino a noi e, dopo aver ascoltato la nostra conversazione, improvvisamente ha sussurrato: “Anche io penso che la mamma possa morire”.

Anche se per noi adulti è difficile crederlo, i bambini pensano, riflettono sulla morte. E lo fanno con naturalezza, con la stessa autenticità di ogni loro altro pensiero. Io provo grande rispetto e gratitudine nei confronti delle loro riflessioni perché mi costringono a spostare l’asse interiore di certe mie convinzioni, di certi tabù con i quali sono cresciuta. Mi fanno ripensare ai crucci della mia infanzia, legati soprattutto alla perdita di mio padre, quando ero molto piccola. In casa di lui non si parlava mai soprattutto davanti a me e questo silenzio che lo circondava (e che, in un certo senso, lo rendeva una figura mitologica) mi imponeva di tacere a mia volta. Il fatto che non ne parlassi, anzi che non ne potessi parlare, non significava però che nella mia testa non ci fossero pensieri o domande. Tutt’altro: il mio immaginario di bambina era affollatissimo e piuttosto confuso al riguardo. In casa il suo passaggio si riassumeva in un’unica traccia: una foto in bianco e nero, appena stampata e già vecchia, appesa sopra al frigorifero che io cercavo di non guardare. Ma, come sappiamo, sono proprio le cose a cui vogliamo sfuggire quelle che ci perseguitano, difatti una notte sognai che la foto mi parlava. Non ricordo molto altro, ma so che quando ero riuscita a raccontarlo ai miei familiari ne erano rimasti molto stupiti. A me il sogno non era sembrato strano perché quello era l’unico oggetto che mi rimandava a lui e quando si è piccoli essenzialmente si fa con quello che si ha. Poi, crescendo, sono diventata sempre più curiosa e ho preso l’abitudine di origliare in giro per casa, quando si parlava di lui, per ricavare qualche informazione in più. Evidentemente non ci sono riuscita e, anzi, ancora oggi mi ritrovo a osservare con una certa curiosità i padri degli altri, forse per metterne insieme i comportamenti tipici e togliermi dai piedi l’eterna domanda: ma un padre, esattamente, com’è?

Dunque, per rispondere alle mie piccole alunne, devo sempre fare attenzione a ciò che si nasconde dentro la matassa che io stessa mi porto dentro. È faticoso, ma credo sia necessario aprire questi spiragli, lavorare con loro cercando il coraggio per affrontare una tematica che può apparire spinosa. Cerco di ascoltare il più possibile per intravedere il loro immaginario, il bagaglio con cui arrivano da casa rispetto al tema della morte. Cerco sempre di non stravolgerlo, ma nello stesso tempo di sollevare domande nuove che possano muovere anche nuove riflessioni. Sto attenta a scegliere le parole giuste, a non edulcorare, a non inventare nulla che possa confondere le idee, perché il rischio che certe convinzioni sbagliate si radichino e creino paesaggi interiori che non corrispondono alla realtà, è altissimo. A questo proposito mi vengono in mente le parole della collega Laura Boldrini, maestra di lunga esperienza, con la quale ho condiviso un pezzetto di cammino grazie a una formazione: “Ho sempre pensato che alle bambine e ai bambini si possa parlare di tutto. Di qualsiasi argomento, senza menzogne e strani camuffamenti della realtà, senza inutili e smielati infantilismi. Questo l’ho imparato dalla mia infanzia quando ai bambini si facevano attraversare gli importanti riti di passaggio che accompagnavano all’età adulta, forse con qualche piccola fragilità in meno di oggi. E l’ho imparato dai racconti e dalle testimonianze degli anziani della mia famiglia che mi hanno consegnato la loro memoria senza censure né maschere di protezione.”

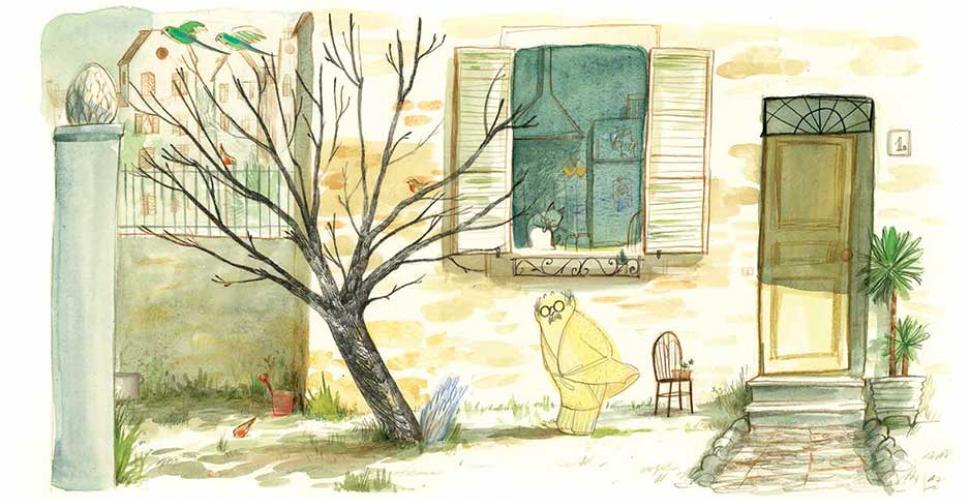

"Due ali" di Cristina Bellemo e Mariachiara Di Giorgio, Topipittori

La “consegna della memoria” di cui parla la collega può avvenire grazie a un certo tipo di narrazione, e credo sia un passaggio fondamentale soprattutto quando si ha a che fare con il mondo dell’infanzia. Non a caso lo psicologo statunitense Jerome Bruner ci parla del pensiero narrativo come uno dei modi con cui gli esseri umani organizzano e gestiscono la loro conoscenza del mondo, strutturano la loro stessa esperienza. La narrazione è una pratica sociale ed educativa grazie alla quale possiamo costruire e trasmettere valori e ideali culturali, necessaria per rappresentare gli eventi e trasformarli in oggetto di riflessione. Fornendo spiegazioni, racconti e condividendo conoscenze ed esperienze sulla morte, possiamo aiutare i bambini a prevenire quel senso di disagio legato al silenzio, al non detto, che risulta dalla paura e dalla difficoltà del parlare di questo tema. Non a caso, poco fa, ho raccontato di mio padre.

L'anatra, la morte e il tulipano di Wolf Erlbruch, E/O

Aprire lo spiraglio della narrazione significa, soprattutto, permettere ai pensieri e alle domande di fluire. Questo inevitabilmente ci conduce verso la possibilità – rischiosa e imprevedibile - di ritrovarci davanti ad affermazioni che possono lasciarci senza parole, a domande che non hanno una risposta facile o immediata. Credo però che i bambini sentano chiaramente il nostro sforzo nell’abbattere il tabù e, anzi, spesso sono proprio loro a prenderci per mano e ad accompagnarci verso una nuova apertura. A questo proposito vorrei raccontare un episodio accaduto lo scorso anno con una prima classe. Un giorno nel cortile della scuola abbiamo trovato un uccellino morto. I bambini, appena lo hanno visto, hanno espresso il desiderio di seppellirlo. Così abbiamo scelto insieme un angolino di terra, abbiamo scavato con le mani e creato un solco in cui adagiarlo per poterlo salutare. Mentre stavamo finendo di ricoprirlo una bimba della mia classe si è avvicinata e mi ha chiesto:

“Ma quando io sarò grande, tu sarai vecchia?”

“Certo” ho risposto.

“E quando io sarò vecchia, tu sarai già morta…”

“Giusto.”

“E dopo che sarò diventata vecchia. morirò anche io?”

“Sì” le ho detto.

Ci siamo scambiate un’occhiata, lei ha sorriso. Entrambe quel giorno abbiamo capito di aver toccato e smosso non solo la terra che ricopriva il nostro uccellino, ma qualcosa che assomigliava a un passaggio di informazioni universale, a una memoria senza età.

"Tutti i cari animaletti" di Ulf Nilsson e Eva Eriksson, Iperborea

Devo anche confessare che non sempre sono riuscita a dare la risposta giusta, a stare dentro questo tipo di condivisione. Di recente mi è capitato di avere di nuovo a che fare con quella bambina timorosa, confusa e recalcitrante che ho conosciuto così bene nella mia infanzia. È successo quando ho perso mio fratello: per diversi mesi, nonostante i molti tentativi, non sono riuscita a dirlo a mia figlia. Lei aveva capito che era successo qualcosa e alle sue domande su dove fosse lo zio, qualcuno della mia famiglia le aveva risposto che era partito per un lungo viaggio. Io, pur non essendo d’accordo con questa versione, non ero riuscita a proferire parola. C’era questa specie di blocco, un lucchetto che si arrugginiva di mese in mese, di cui non trovavo la chiave. Poi abbiamo passato buona parte dell’estate in una casetta in montagna dove, per arrivare in paese, bisognava fare un tratto a piedi. Lungo la strada c’era una lapide con la foto di un ragazzo morto negli anni Sessanta, a soli 16 anni.

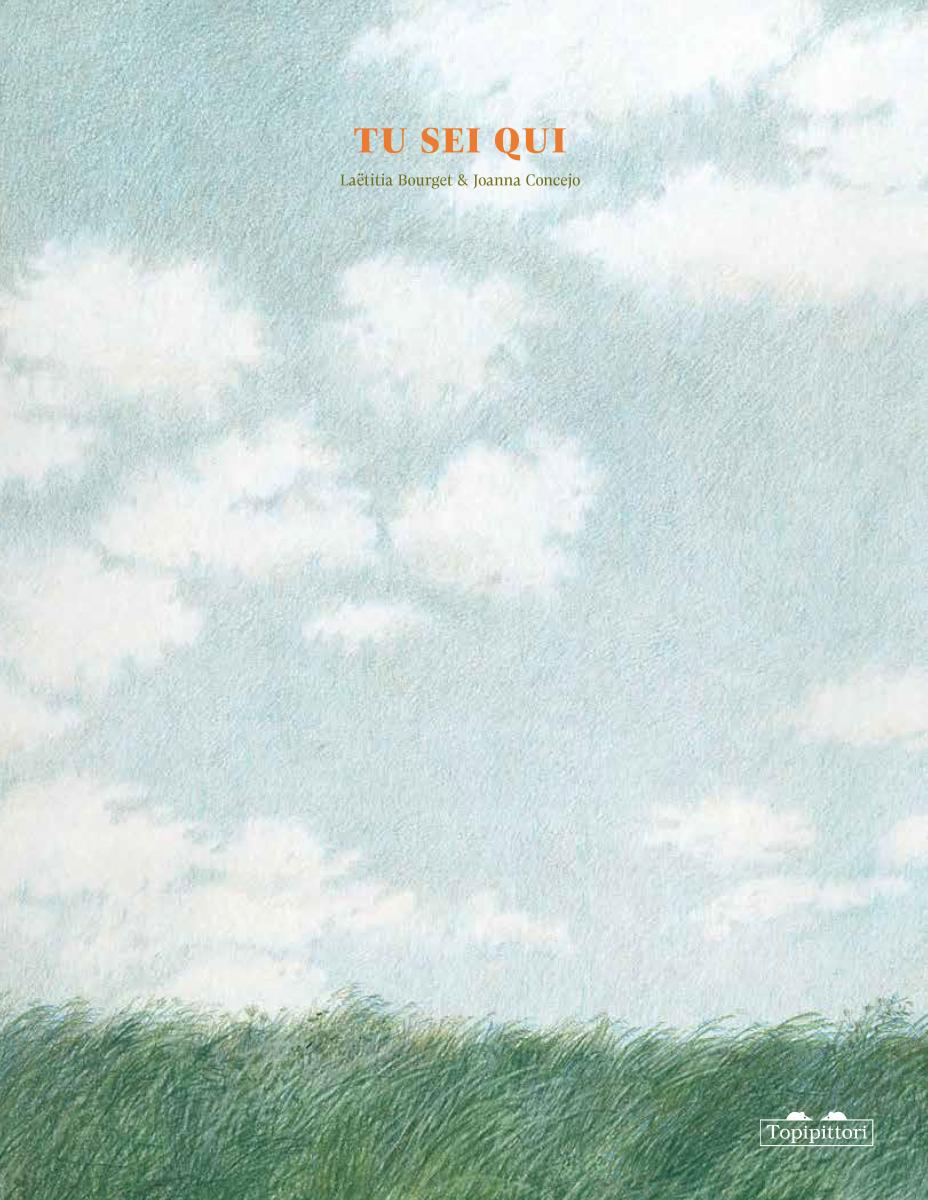

Tu sei qui di Laëtitia Bourget e Joanna Concejo

Ogni volta, mia figlia si fermava a guardarlo e a farmi una serie di domande. Un giorno, mentre eravamo lì, finalmente le ho detto che lo zio se n’era andato. Non ricordo esattamente le parole, però, a un certo punto, insieme alla solita paura, ho sentito l’urgenza e anche il bisogno di correttezza nei suoi confronti. Lei si è un po’ arrabbiata, quando ha capito che era passato del tempo senza che io le avessi detto niente. E che dentro a quel tempo erano successe altre cose a cui non aveva partecipato: la camera ardente, il funerale, i fiori, le visite dei parenti, il mio ritorno a casa dopo giorni. Io che non mi ero mai allontanata per così tanto tempo. Ha voluto sapere tutto, di cosa succede al corpo prima e dopo, di come si fa a morire e perché si muore. Io mi sono ritrovata a rispondere alle sue domande dirette e precise, cercando, con grande sforzo, di essere oggettiva. Mi sembrava tutto così strano, così irreale, ma mentre parlavamo ho ripensato alle parole di Danilo Dolci: “C'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo” a questa frase che mi è sempre sembrata molto giusta nei confronti dei bambini: anche loro hanno il diritto di sapere. E poi mi sono resa conto di quanto nella morte convivano il senso dell’assurdo e il senso del reale all’ennesima potenza. Ed è forse lì in mezzo che rimaniamo incastrati noialtri, quando cerchiamo di farcene una ragione. Sono state le parole di mia figlia a farmi capire l’importanza di quella verità, quando, qualche tempo dopo, ripensando a quei giorni mi ha detto: “Sai, mamma, io non riuscivo a capire e mi domandavo: ma lo zio è morto o è andato a fare un viaggio?”. Ho consegnato così l’ultimo pezzettino di quel mio fratello rotto, proprio a lei che, a sua insaputa o grazie a un’intuizione, mi ha accompagnato a cercare le parole per dirlo, mi ha dato la chiave.

SULLA MORTE SENZA ESAGERARE

Non si intende di scherzi,

stelle, ponti,

tessitura, miniere, lavoro dei campi,

costruzione di navi e cottura di dolci.

Quando conversiamo del domani

intromette la sua ultima parola

a sproposito.

Non sa fare neppure ciò

che attiene al suo mestiere:

né scavare una fossa,

né mettere insieme una bara

né rassettare il disordine che lascia.

Occupata a uccidere,

lo fa in modo maldestro,

senza metodo né abilità.

Come se con ognuno di noi stesse imparando.

Vada per i trionfi,

ma quante disfatte,

colpi a vuoto

e tentativi ripetuti da capo!

A volte le manca la forza

di far cadere una mosca in volo.

Più d’un bruco

la batte in velocità.

Tutti quei bulbi, baccelli,

antenne, pinne, trachee,

piumaggi nunziali e pelame invernale

testimoniano i ritardi

nel suo gravoso lavoro.

La cattiva volontà non basta

e anche il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni

è, almeno finora, insufficiente.

I cuori battono nelle uova.

Crescono gli scheletri dei neonati.

Dai semi spuntano le prime due foglioline,

e spesso anche grandi alberi all’orizzonte.

Chi ne afferma l’onnipotenza,

egli stesso è la prova vivente

che essa onnipotente non è.

Non c’è vita

che almeno per un attimo

non sia stata immortale.

La morte

è sempre in ritardo di quell’attimo.

Invano scuote la maniglia

d’una porta invisibile.

A nessuno può sottrarre

il tempo raggiunto.

Wislawa Szymborska