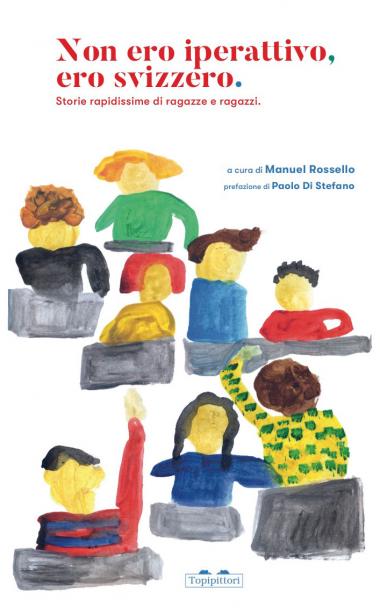

Il 5 maggio 2018, al Bibliocafé Tra di Lugano, è stato presentato Non ero iperattivo, ero svizzero. Storie rapidissime di ragazze e ragazzi, curato da Manuel Rossello, da poco uscito nella collana Gli anni in tasca. In questa occasione, Fabio Camponovo, ha pronunciato le parole che leggerete qui di seguito. Per questa ragione, il testo conserva lo stile e i tratti espressivi tipici della comunicazione orale. Ringraziamo il professor Camponovo per averci permesso la sua pubblicazione.

Il 5 maggio 2018, al Bibliocafé Tra di Lugano, è stato presentato Non ero iperattivo, ero svizzero. Storie rapidissime di ragazze e ragazzi, curato da Manuel Rossello, da poco uscito nella collana Gli anni in tasca. In questa occasione, Fabio Camponovo, ha pronunciato le parole che leggerete qui di seguito. Per questa ragione, il testo conserva lo stile e i tratti espressivi tipici della comunicazione orale. Ringraziamo il professor Camponovo per averci permesso la sua pubblicazione.

[di Fabio Camponovo*]

Vorrei mettere subito in evidenza due aspetti e della raccolta e della modalità con la quale ne parlerò.

Il primo aspetto è lo stretto legame – un legame realmente costitutivo – del libro con l’esperienza scolastica vissuta in prima persona da parte dell’autore/curatore (che è insegnante a tempo pieno). Il secondo aspetto è la richiesta che egli mi rivolge, e che ovviamente faccio mia, di una formula espositiva che si avvicini più all’informalità del “parlare di...”, che all’ambizione del “presentare”. Sarà quindi la prima, la cifra discorsiva del mio intervento.

Conosco l’autore da parecchi anni (forse una ventina) proprio grazie alla sua attività didattica, per il fatto di avere avuto anche una piccola parte nella sua formazione di docente di italiano e per le lezioni alle quali ho assistito sempre con grande piacere (qualche volta persino entrando, non annunciato, nella sua aula). Lo conosco per avere, in più di un’occasione chiacchierato con lui di questioni scolastiche e di significato, valore e senso dell’insegnamento dell’italiano nella scuola dell’obbligo. Egli è, ai miei occhi, l’emblema stesso di quel docente che porta in aula, magicamente, le sue passioni, le sue letture, il suo entusiasmo, persino il suo stato emotivo di fronte alla scrittura dei ragazzi, di fronte alla lettura di un brano o di una poesia. È, se posso dire così, il docente testimone, in prima persona, del senso che la letteratura appunto può assumere nella sua vita ed è quindi testimone credibile, perché sincero, anche agli occhi degli allievi.

Questa è probabilmente – anzi sarei portato a dire sicuramente – la condizione prima che fa di un insegnante un vero maestro, cioè una persona capace di comunicare e di condividere il valore di un’esperienza vissuta, di un’emozione, di un indirizzo educativo. Sappiamo, anche in base a ricerche svolte, che è questa la condizione per far sì che gli allievi recepiscano e facciano proprio il valore di un’esperienza cognitiva. Ed è proprio così che possiamo restituire al verbo insegnare il suo valore originario, quello cioè di un etimo latino “in-signare”, che possiamo tradurre con ‘segnare dentro’, ‘lasciare un segno’ nell’alunno.

Chi avrà poi (o ha già avuto) la possibilità di percorrere le importanti pagine che l’autore pone in appendice al suo lavoro scoprirà (o ha già scoperto) proprio questa dimensione dell’insegnante-ricercatore-lettore-sperimentatore Manuel Rossello e ne potrà così apprezzare l’impegno, l’inventiva e l’autonomia didattica proprio in tempi in cui, sul piano delle teorie didattiche (o ‘didatticistiche’) sembrano oggi prevalere approcci di schematica e un po’ sciatta ingegneria pedagogica, indirizzi per l’omologazione di metodi e pratiche.

Ma veniamo al libro e innanzitutto al percorso didattico che l’ha generato.

Vi si trovano quasi trecento “micro-romanzi memoriali”, così li definisce Paolo Di Stefano nella prefazione. Il più breve (che poi mi permetterò di leggere) sta in appena una riga e mezza, il più lungo in una quindicina di righe. Sono frammenti di memoria di ragazze e di ragazzi che il professor Rossello ha riunito in volume coinvolgendo nel corso degli anni le sue classi, dalla seconda alla quarta media, in una vera e propria attività progettuale: un’attività incentrata sullo “scrivere di sé”, vale a dire sulla scrittura autobiografica. È un percorso, minuziosamente descritto nella sua postfazione, che non è stato privo di inciampi, anche di tentativi falliti o poco riusciti, di prove e di sperimentazioni, di correzioni di rotta, prima di concretizzarsi in una formula vincente.

Una formula che io ora semplifico brutalmente (sacrificando la reale complessità del progetto) inquadrandola in quattro momenti:

- Una scelta preliminare di genere, quello autobiografico. Scelta del cuore, potremmo dire, nel caso dell’autore, che è un appassionato lettore di autobiografie e quindi conosce perfettamente il genere, lo apprezza nelle sue diverse forme, ne conosce le sfumature, la preziosità e l’autenticità; ma anche indirizzo didattico preciso che a suo modo risponde a un consiglio dato da Bianca Pitzorno agli insegnanti: “Fate scrivere i ragazzi su ciò che conoscono molto bene”. Egli dunque unisce (ecco la premessa fondativa del progetto) passione e riflessione didattica.

- Poiché di fronte a una pagina bianca e a un compito generico di scrittura c’è il rischio che l’allievo si blocchi mordicchiando la penna (chi non ricorda lo smarrimento provato di fronte a tracce del tipo Le mie vacanze, La mia famiglia, Parlo dei miei hobbies ecc. ecc.) occorre prevedere degli stimoli mirati. Il ragazzo non sarà lasciato solo di fronte alla pagina bianca ma sarà aiutato e stimolato al recupero puntuale di memoria tramite un ricchissimo temario che, definendo dei riferimenti possibili, lo aiuta a focalizzare l’attenzione su singoli episodi (cfr. p. 110).

- Alcuni vincoli di scrittura, che lungi dall’essere impedimenti o gabbie costrittive del pensiero, risultano per i ragazzini sfide redazionali e stimoli creativi. Nel caso del progetto di cui stiamo parlando, il vincolo proposto dall’insegnante è semplicissimo: la brevità dello scritto (che per altro favorisce anche l’allievo più fragile e meno propenso all’elaborazione linguistico-concettuale). Una brevità richiesta e ottenuta grazie a uno stratagemma originale: Manuel distribuisce a tutti un foglietto di dimensioni ridotte sul quale deve stare per intero una narrazione essenziale. Si eviteranno così le divagazioni, si concentrerà l’attenzione, si costringerà ad asciugare lo stile. E di conseguenza, anche se può sembrare paradossale, proprio operando sul micro, si valorizzerà implicitamente ogni scelta linguistica e di stile (lessico, punteggiatura, sintassi, coerenza testuale).

- Infine, a coronamento del lavoro, un “premio” collettivo, vale a dire l’opportunità di uno sbocco realizzativo pubblico, che nel nostro caso è la possibilità per la classe di vedere stampate e riunite in un fascicoletto fotocopiato, da portarsi orgogliosamente a casa, le proprie micro-storie personali.

Il risultato dell’intero processo che ho appena descritto è, ai miei occhi, quello di avere collocato nella testa dell’allievo il seme di un’esperienza di senso. La scrittura scolastica si colora infatti delle sfumature di un rapporto fondante con il vissuto e la persona, aiuta a mettere a distanza e a conoscere meglio (fors’anche a tenere a bada) le proprie emozioni. Scrivendo si mobilitano i ricordi e le emozioni che vi sono connesse, si stabiliscono nuove connessioni conoscitive in rapporto a sé, all’oggetto referenziale, alla situazione comunicativa. Attraverso la scrittura si pensa.

E vengo ora alle produzioni dei giovanissimi scrittori.

Ci sono nella vita, nella vita di tutti noi, degli episodi, anche minimi, belli o brutti, divertenti o spiacevoli, spesso risalenti all’infanzia, che abbiamo fissato in memoria grazie al racconto che ne abbiamo fatto (o addirittura che altri hanno fatto per noi, prima di noi). La memoria è in larga parte costituita di episodi narrati, di vissuti messi in parola, di emozioni raccontate. Questa è la magia che collega la mente alla parola ed è condizione che, in un rapporto di feconda reciprocità, ci aiuta a pensare, a ricordare e a vivere. (Qualcosa di simile, fatte le debite distinzioni, accade anche con i sogni che se non sono accompagnati dalla narrazione sono destinati a svanire). È il rapporto generativo che esiste tra lingua e pensiero. Ciò che permane, ciò che poi ci aiuta anche a capire, è di fatto ciò che riusciamo a verbalizzare. L’autobiografia è, per sua natura, imparentata con questo fenomeno.

La verbalizzazione consente una forma di reificazione del pensiero; innesca un processo mentale attraverso il quale si converte in qualche cosa di concreto ciò che ha soltanto esistenza astratta (il pensiero che si fa parola e la parola che a sua volta genera il pensiero); ci aiuta a mettere a distanza, a capire meglio, a prender atto di un vissuto, a conoscere e a riconoscersi, a definire una singolarità distintiva della propria matrice identitaria.

Vorrei leggere qui – e proprio a questo proposito – ma anche per poter condividere uno stupore e un’emozione, un primo frammento che pesco a p. 66 della raccolta. Scrive Gioele, dando forma testuale a un attimo speciale:

La prima parola che scrissi fu il mio nome. Lo scrissi tremando, perché tutti i compagni dell’asilo fissavano incantati la mia mano che si muoveva sul foglio. (Giole, p. 66).

Come non cogliervi, assieme alla tenerezza e all’orgoglio dell’impresa, il valore universale della prima affermazione di sé, di un sé che si definisce nella consapevolezza di un rapporto di separazione dagli altri? E come non riconoscere, quasi riflesso in un labirinto di specchi, anche l’esperienza universale della prova che si affronta con timore e orgoglio insieme, temendo di non farcela, o anche il tema universale dell’identità, dell’essere ammirati, dell’esercitare ammirazione, dell’autostima, dell’autoaffermazione?

Vi è simbolicamente, nel pensiero di Gioele, quasi una forma di ontogenesi individuale e sociale insita nel rapporto tra l’io e la parola, l’affermazione del nome proprio e la certezza di essere individuo, la scrittura che conferma l’esistenza.

Vale la pena notare qui anche la raffinatezza, probabilmente inconsapevole, dello stile. Una prima affermazione forte. Un punto fermo. Quindi la rivelazione e la spiegazione. Notiamo la sottolineatura del passato remoto con la ripresa anaforica dello stesso predicato. Notiamo in generale l’uso verbale sapiente, con un gerundio modale “tremando” e due imperfetti a evidenziare la durata della prova (dell’esibizione?) davanti ai compagni che “fissavano incantati” la mano che “si muoveva”.

Sono piccole perle. Sostanzialmente si tratta di scritti che materializzano l’emozione provata. Un’emozione che, quasi senza preliminari censure, può essere collegata a momenti nostalgici o a paure, a marachelle o a attimi di felicità o di tristezza, rabbia, cattiveria, imbarazzo.

Avremo così in un certo senso riconosciuto degli attimi costitutivi (quasi fossero un patrimonio memoriale) del nostro essere stati bambini. Qualche esempio a questo punto può essere utile, a partire proprio dall’episodio solo apparentemente stravagante che dà titolo al libro (in realtà una sorta di involontario ‘motto di spirito’):

Avevo sei anni. Una sera, a casa nostra, arrivò zio Bernard. Dopo cena, io e le mie sorelle ci mettemmo a giocare. Poi loro, che erano più piccole, andarono a dormire, mentre io mi misi a saltare sul divano. Dopo un po’ lo zio mi chiese: “Sei iperattivo?” E io, senza capire: “No, sono svizzero”. Cadde quasi dalla sedia dal ridere. (Simone, p.33)

Si noti, anche in questo caso, la maestria dello stile narrativo, fatto per lo più di una costruzione paratattica al cui interno sale la tensione, fino al discorso diretto che ci propone ‘in vivo’ il momento culminante, prima di sciogliersi nella risata fragorosa dello zio.

Ed ecco la storia più breve della raccolta, storia singolare, che sta in una riga e mezza appena:

Un giorno feci ridere così tanto la mia bisnonna che sputò la dentiera. (Eleonora, p. 53)

Una scrittura che condensa l’attimo grottesco in 13 parole e lo rende essenziale e memorabile.

Eccone ora una più lunga e movimentata, verosimilmente ascoltata e rinarrata dalla protagonista, che aveva solo due anni al tempo dei fatti:

A due anni, mentre ero dalla tata, vidi che la finestra della cucina era aperta e, pensando a quanto sarebbe stato bello volare, mi arrampicai fino ai fili del bucato tesi nel vuoto. Mi ci sedetti sopra dondolandomi come su un’altalena. Il fatto è che la tata abitava al quarto piano. Quando mi vide, svenne, le feci prendere un colpo al cuore, non bastava che di suo avesse già problemi cardiaci. Poi arrivò suo marito che mi salvò. La tata invece rimase un mese all’ospedale. (Tea, p.23)

Un episodio non da ridere questo, che però può essere esorcizzato e reso memorabile proprio grazie alla sua forma narrata. Qui l’elaborazione espositiva è notevole. Nel racconto c’è suspense, accumulo paratattico, ritmo, una autonomia scarna di fatti presentati senza fronzoli morali, che attenua non certo il rischio drammatico della circostanza, ma ogni colpa e ogni senso di colpa. La narrazione produce uno straordinario effetto catartico.

È impossibile rendere conto della varietà di temi e di testimonianze, tanto ricca che potremmo passare ore intere a proporle in lettura. Ogni tessera dello zibaldone di memorie propone attimi di vita vissuta, riconosciuta come singolare e meritevole di scrittura, dove anche il modo del narrare dice qualcosa di sé e delle emozioni di quegli attimi vissuti.

C’è la tristezza rielaborata, ma probabilmente ancora non sopita, della separazione dei genitori:

Avevo sei anni quando i miei divorziarono. Un giorno tornando da scuola trovai la porta chiusa. Mi preoccupai. Poi dalla finestra della cucina vidi mio padre e mia madre sbraitare come non mai. Mi misi a piangere e scappai. Per stare un po’ solo salii su un albero di mele (allora mi confortava salire sugli alberi). Poi scesi e trovai le mie sorelle davanti alla cucina: non avevano ancora finito di litigare. Mi misi di nuovo a piangere e mi rifugiai in camera. (Francesco, p. 23)

C’è l’episodio di bullismo ricordato quasi come un’impresa marziale:

All’asilo, quando ci lasciavano liberi, facevo tantissimo casino. Un giorno notai un gancio che sporgeva da un tettuccio basso e mi venne in mente di copiare una scena di Chuck Norris. Così presi un mio compagno e lo appesi al gancio. Ridevano tutti, ma la maestra s’incavolò, tirò giù il bambino e appese me. Dopo un po’ si strappò la maglietta e me ne andai. (Antonio, p. 31).

E qui è forse meglio tacere, sia della misura pedagogica proposta dalla maestra, sia di quel modello culturale che si può ben cogliere fra le righe nella narrazione.

E molti altri momenti che ci fanno apprezzare la sincerità, la tenerezza, la spensieratezza, la prospettiva dei bambini:

- Era il 7 dicembre 2006, quando ebbe origine la grande paura della mia vita: mia sorella. Avevo otto anni e pensavo che se fosse stata femmina i miei genitori non mi avrebbero più voluto bene. Quando nacque mi arrabbiai con tutti. Ma soprattutto ero arrabbiato con Dio, perché dicevo che in quell’anno Dio era arrabbiato con me. (Roberto, p. 22).

- Seconda elementare. Ricevo un oggetto che per me era ed è sacro: la mia prima penna stilografica. Ero così felice di averla tutta per me, mi sentivo già adulta. La trattavo con cura, come fosse una principessa. Poi mi diedero il cancellino e provai un amore ancora più forte verso quella pennetta per correggere. (Alessia, p. 31).

- Quando avevo tre anni e mio fratello cinque, andammo a salutare un contadino amico di mio padre. Mentre i nostri genitori entrarono in casa sua, noi aspettammo accanto alla nostra auto nuova. Siccome ci annoiavamo, prendemmo due sassi e giocammo a tris sulla carrozzeria. Quella sera la prevista cena in pizzeria saltò. (Ottavia, p. 39).

- Di sera mio papà mi raccontava sempre le stesse quattro storie. Il brutto era che quelle storie, invece di fare addormentare me, facevano addormentare lui. (Alissa, p. 43).

- L’anno scorso presi la mia prima insufficienza. Ero arrabbiatissima con me stessa. Un’insufficienza è come una pallottola al cuore. (Ayla, p. 46)

Che cosa, in fondo ci fa davvero apprezzare la lettura di questi testi?

Da un lato, sicuramente, la freschezza del racconto, la quasi totale assenza di un filtro moraleggiante, la simpatia del sorriso che malinconicamente o nostalgicamente od orgogliosamente traspare nelle micro-storie dei ragazzi. Ma probabilmente c’è di più.

C’è un ritrovare, sia pure in miniatura, l’archetipo strutturale della narrazione: in quasi tutte le testimonianze incontriamo una situazione iniziale (luogo, tempo, personaggi), un esordio (che rompe l’equilibrio), alcune peripezie (che movimentano l’azione) fino al culmine e allo scioglimento (che porta a un nuovo equilibrio).

E poi – forse è questo che conta di più – la lettura evoca in noi un sentimento di partecipazione (se non addirittura di condivisione) delle emozioni della nostra infanzia; riscopriamo il senso, in altre parole, di una universalità sentimentale ed emozionale che, al di là delle forme e delle esperienze individuali, ci accomuna tutti.

È stato infine rilevato da Paolo Di Stefano, ma sottolineato anche dall’autore (che vi attribuisce un valore magico) l’uso prevalente, nelle micro-narrazioni, del passato remoto. A me pare che questa scelta risponda anche alla necessità dei giovani scrittori di mettere a distanza sia temporalmente (si consideri il fatto che tra un’avventura vissuta a 6 anni e ricordata a 12 passa circa metà della ancor breve esistenza dei ragazzini), ma soprattutto psicologicamente ed emotivamente l’infanzia (o addirittura la primissima infanzia) rispetto alla nuova condizione preadolescenziale.

Sono convinto infatti che l’estrinsecazione del vissuto ne consenta un ’appropriazione critica in termini di memoria costitutiva della persona. E nelle pieghe della narrazione ovviamente c’è anche lo sguardo del ragazzo ormai cresciuto, la sua malizia, la sua nuova sensibilità di lettura e di interpretazione dei fatti.

In questo ordine di idee io leggo anche il significato primo e più importante dell’intero progetto didattico: insegnare una scrittura che consenta di acquisire pian piano degli strumenti formali e concettuali per la propria crescita.

Il lavoro del professor Rossello consente, anche grazie all’interesse di una piccola e insieme grande, innovativa e coraggiosa, casa editrice milanese, la Topipittori**, specializzata in libri illustrati e narrativa per bambini e per ragazzi, di aprire uno scorcio percettivo, solitamente protetto, sull’attività di scrittura proposta dalla scuola. È quasi come entrare, in punta di piedi nella congerie di testi – e di teste! – che gli allievi elaborano sui banchi e ricavarne un’emozione e uno stupore che rendono onore alla scuola, al lavoro spesso maltrattato o poco considerato dell’insegnante, al professor Rossello in particolare. Ma rende onore soprattutto alle fatiche pregevoli delle ragazze e dei ragazzi che a scuola imparano a scrivere e... a vivere.

*Fabio Campomovo è docente di Didattica dell'Italiano 1 alla Facoltà di lettere dell'Università di Friburgo; per molti anni è stato docente del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana). È esperto per l'Italiano nelle scuole medie di Lugano ed è membro fondatore del Movimento per la scuola. Attualmente presiede la commissione incaricata di definire una carta etica per la scuola ticinese. Tra le sue pubblicazioni si segnala Didattica ed educazione linguistica, edito da La Nuova Italia nel 2001, di cui è stato il curatore.

**Nella collana “Gli anni in tasca”, in cui è inserito il volumetto, sono presenti nomi importanti della letteratura per ragazzi, da Antonio Faeti a Roberto Denti, da Roberto Piumini a Ugo Cornia, a Giusi Quarenghi, Luisa Mattia, Anna Pavignano...