[di Letizia Soriano]

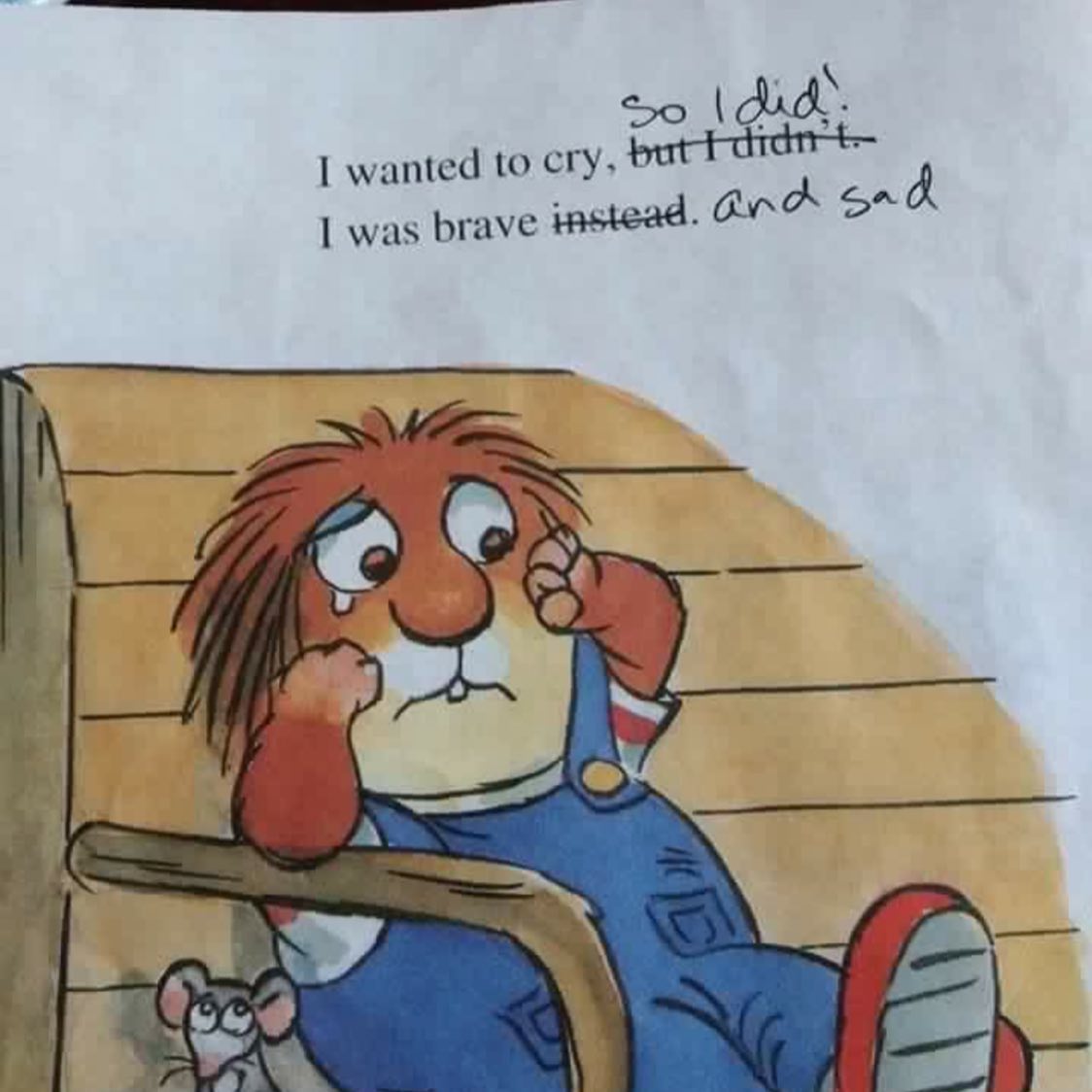

L'altra mattina, in una pagina di mindfulness per l’infanzia ho visto un post che mi ha colpito molto. C'era l'immagine, tratta da un albo illustrato, di un animaletto intento ad asciugarsi le lacrime. In alto la parte di testo originale era stata cancellata e riscritta a mano ma ciò che si intravedeva diceva più o meno così: "Volevo piangere ma non l'ho fatto, sono stato coraggioso" mentre la parte riveduta e corretta: "Volevo piangere e l'ho fatto, sono stato coraggioso e triste".

I personaggi di Little Critter creati da Mercer Mayer

L'autore o l'autrice del post aveva deciso di cambiarne le parole perché sosteneva che attraverso il testo originale sarebbe arrivato ai bambini un messaggio sbagliato, quello che le persone coraggiose non piangono; aggiungeva che si dovrebbe insegnare l'esatto opposto cioè che i veri coraggiosi sono coloro che piangono perché non hanno paura di mostrare la propria tristezza (e quindi di esprimere le proprie emozioni).

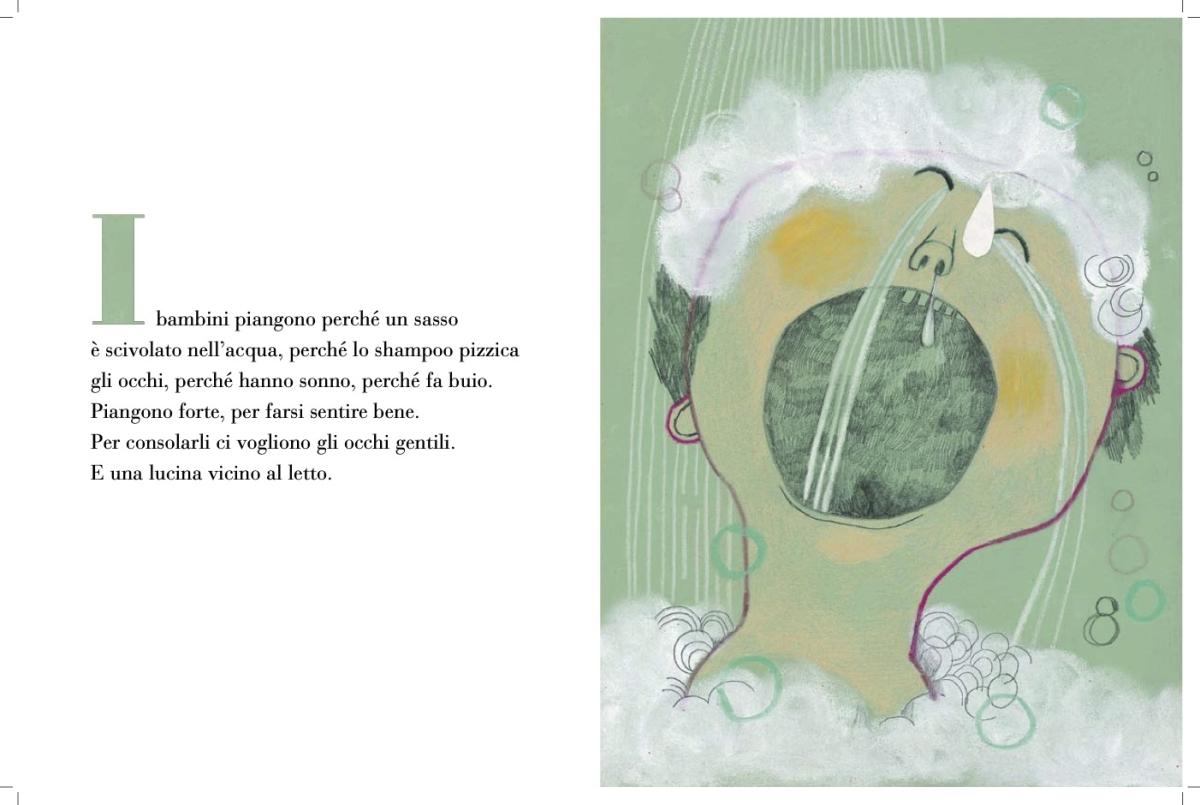

"Che cos'è un bambino?" di Beatrice Alemagna

Ho riletto il post diverse volte per essere sicura di averne compreso bene il significato. Poi ho scorso i commenti ed erano quasi tutti entusiasti sia della proposta che del messaggio, sostenevano che le emozioni non devono essere trattenute ma vanno assolutamente tirate fuori, bisogna insegnare ai bambini a farlo. A onor del vero c'era anche qualcuno che tentava di portare la conversazione su un piano più razionale, direi tassonomico, differenziando le varie tipologie di pianto (stanchezza, commozione, rabbia), invitando all'osservazione diretta delle varie situazioni. Altri erano in totale disaccordo perché la vita è dura e bisogna reagire, qualcuno si è astenuto, e naturalmente c’erano quelli che hanno colto l'occasione per parlare dei propri dispiaceri personali.

"Che cos'è un bambino?" di Beatrice Alemagna

Mi sono venute in mente moltissime cose. La prima è che oltre alla confusione generale tra tristezza, paura e coraggio, quando l’adulto modifica un testo, toglie al bambino la possibilità di riflettere sullo stesso, dunque l'opportunità di una lettura critica da fare insieme che, a mio parere, resta una delle cose più interessanti che possiamo proporre ai bambini (e di testi sbagliati, pieni di refusi e sciatterie, ne vedo continuamente sui libri di scuola e sono l’occasione migliore di dialogo che mi possa capitare). Qui la riflessione poteva essere mille volte più stimolante, perché avrebbe indagato temi profondissimi e complessi che mi fanno immaginare risposte sagge, originali e lampanti, quelle che tante volte ho ascoltato durante le conversazioni in classe, ma che, nella maggior parte dei casi, non ho fatto in tempo a trascrivere perché sono un po' lenta nella rielaborazione dello stupore.

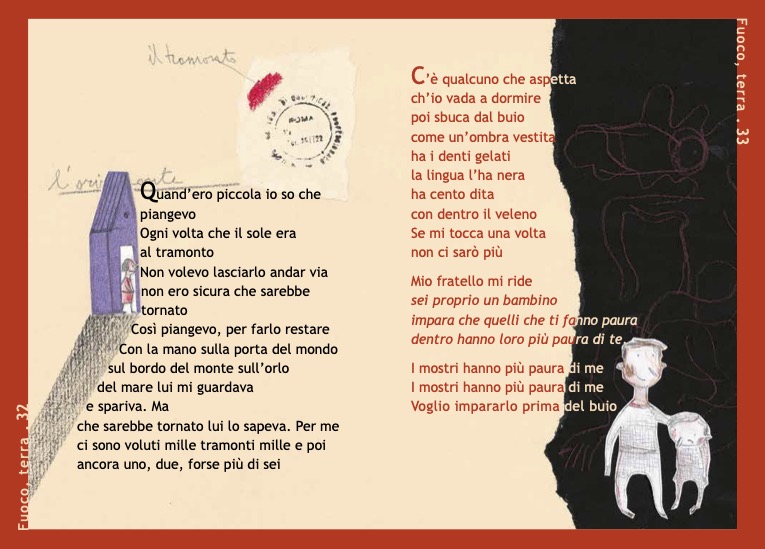

"E sulle case il cielo"di Giusi Quarenghi e Chiara Carrer

Stando molto a contatto con bambini in età scolare e prescolare mi sembra che l’ultimo problema delle nuove generazioni siano proprio le esternazioni visto che non conoscono più ambiente né contesto: è permessa qualsiasi cosa in qualsiasi luogo e ogni volta che come adulti si tenta di dare un minimo di contegno si viene tacciati di bacchettonismo e rigidità, quando invece, al massimo, si rischia di apparire educati e/o adeguati al contesto. Sarà forse questo uno dei motivi per i quali lavorare a scuola è sempre più difficile? La gestione dei gruppi classe è diventata una specie di incubo e credo che ogni insegnante, almeno una volta nella vita, sia rimasto paralizzato in mezzo a un tripudio di braccia alzate che dicevano: Io! Io! Io! senza riuscire ad accontentare tutti. E quando dico tutti intendo genitori e figli.

"E sulle case il cielo" di Giusi Quarenghi e Chiara Carrer

Poi mi sono chiesta: il bambino fruitore del libro quanti anni ha di preciso? Sette? Due? Quattro? Nove? Perché credo che saperlo faccia la differenza. Senza scomodare Steiner che ci racconta del bambino piccolo come organo di senso completamente immerso nelle proprie manifestazioni (e ci può stare) da una certa età in avanti mi sembra possibile iniziare a parlare, dialogare, ragionare su quello che accade al piano emotivo come contenimento alle esternazioni di cui sopra. Necessario al dialogo è sicuramente l'ascolto attivo, non il semplice giro di parola in cui qualcuno parla e gli altri aspettano essenzialmente che tocchi a loro.

"Gli altri" di Susanna Mattiangeli e Cristina Sitja Rubio

Qui il ruolo dell’adulto è fondamentale perché deve essere capace di sentire a più livelli quello che accade durante le conversazioni, saper tenere dentro il peso del proprio giudizio a favore dell'espressione del pensiero altrui, ma anche sostenere, saper reggere, quello che viene detto e, in alcuni casi, guidarlo. Mi viene in mente il libro Conversando con i miei bambini dello psichiatra Ronald Laing che per sei anni ha trascritto fedelmente i dialoghi avvenuti tra lui e due dei suoi figli, i quali però non erano d’accordo sul fatto che il papà passasse così tanto tempo a scrivere anziché giocare con loro. Io credo invece che Laing abbia compiuto un’operazione ben più importante: attraverso la scrittura, quel momento serale in cui ripensava i suoi figli e le loro parole, gettava le basi affinché la sua relazione con loro lavorasse a un livello molto più profondo.

"Conversando con i miei bambini" di Ronald D. Laing

Esiste un clima emotivo che accompagna ogni gruppo ed esistono momenti precisi in cui il dramma, la ragione dell'emozione, può essere intercettata e compresa ed è lì, in quella frazione di tempo, minuscola e irripetibile, che serve accompagnare i bambini per contenere ciò che ci portano. È lì che bisogna trattenere metaforicamente le lacrime. È un sistema talmente complesso, ricco di sfumature e al contempo sfuggente che fatico a immaginarlo triturato, omogeneizzato, travasato in ‘vasetti’ pronti all’uso e messo in bocca ai bambini come pasto salvaemozione. Probabilmente quelli che vogliono salvarsi da questo mare magnum che tutto è, tranne che monocromatico, siamo noi adulti e non ce ne rendiamo nemmeno conto.

"Si può svuotare una pozzanghera?" di Katrin Stangl

"L’accettazione delle proprie emozioni è altrettanto importante della loro gestione" afferma uno dei commenti controcorrente che ho letto sotto il post e mi trovo completamente d'accordo. Mi sembra che questo passaggio manchi sempre di più a favore di una incessante venerazione, per non dire vivisezione, di ogni stato d'animo dei nostri pargoli (spesso confusa con il rispetto e l'attenzione che dedichiamo loro). Credo che ognuno abbia il diritto di tenersi dentro quello che prova e di esternarlo se e quando se la sente. Oppure di non esternarlo affatto. Credo che debbano esistere momenti privati e dedicati a questo tipo di confronto perché, anche se i nostri bambini sono costantemente sotto i riflettori (basta che sbattano le ciglia), so anche quanto amino la riservatezza. Ma nell'epoca dei social, in cui tutti noi assistiamo quotidianamente a vari livelli di esposizione mediatica, questo è molto difficile. L'importanza diffusa che si dà alla necessità di ‘buttare fuori’ senza aver minimamente filtrato o contenuto e, soprattutto, senza considerare che esiste una comunità intorno (e che, banalmente, se tutti facessero così non riuscirebbe a sopravvivere) sembra sia diventato un imperativo categorico.

"Il paese degli elenchi" di Cristina Bellemo e Andrea Antinori

Ci stiamo dimenticando che esistono abitudini, codici, comportamenti che ci permettono di stare insieme agli altri e credo sia attraverso la gestione di alcune pulsioni, istinti, esternazioni, che sia possibile imparare ad adattarsi ai vari contesti (volendo anche virtuali). In poche parole credo che questa rielaborazione sia necessaria per crescere. Il problema non è se trattenere o meno le lacrime, ma tutto quello che si crea a partire da un ragionamento del genere, che non lascia neanche più la possibilità ai nostri figli di fare i conti con sé stessi di fronte a una difficoltà. E se noi adulti per primi, continuiamo a dare in pasto al mondo qualsiasi loro stato emotivo, anziché sostenerne il peso e la fatica, la strada continuerà a essere in salita.

"Manco per sogno" di Beatrice Alemagna

Mi prendo la briga di parlare in questi termini che so essere molto scomodi perché oltre a essere un’insegnante ho anche una figlia. È un alibi che mi è molto utile perché, nonostante pensassi le stesse identiche cose anche dieci anni fa, quando lei ancora non c’era, capisco solo adesso che non avrei mai potuto dirle. Essere madre, oggi, è diventata una condizione che innalza a un livello superiore in fatto di gestione e comprensione del mondo infantile e in qualche modo autorizza a dire la propria. In realtà mi rendo sempre più conto di quanto sia complicato trattare l’argomento per maestre, maestri, educatori, psicologi, e tutta la grande categoria che si occupa dell’infanzia (compresi autori e illustratori), quando non siano genitori. Ogni volta mi sembra di sentire quel rimbrotto di sottofondo: «Eh, ma voi che ne sapete», quando, invece, potrebbe essere esattamente il contrario: l’occhio che osserva è più pulito e c’è maggiore possibilità di cogliere sfaccettature che noi genitori sempre più ‘innamorati’ dei nostri figli non vediamo.

I libri di Laura Pigozzi

Leggendo quel post che, giocando con le parole, sembrava più uno spot non ho potuto non pensare a quello che scrive la dottoressa Laura Pigozzi nel suo saggio Troppa famiglia fa male (consiglio anche Mio figlio mi adora, assieme hanno cambiato la mia prospettiva) che di queste tematiche si è occupata ampiamente e scrupolosamente, anche attraverso esempi letterari interessantissimi come questo:

“I bambini di Golding (dal romanzo Il signore delle mosche) sono senza disciplina: intendo quella disciplina necessaria, che ha funzione simbolica e fornisce punti di ancoraggio intimi e condivisibili, indispensabili a che la psiche non se ne vada in rovina. Non mi sto riferendo, quindi, alla cosiddetta disciplina irreggimentata di una caserma o quella arbitraria di uno Stato totalitario. La disciplina in senso psichico comporta il sacrificio delle pulsioni e la loro elaborazione verso una sublimazione che si manifesta sia nella creazione individuale sia nel legame sociale: è quella che rende onore alla sua etimologia che deriva da discere cioè imparare.

Senza questo passaggio l’umanità resta bambina e aggressiva. Ogni organizzazione, sia psichica sia sociale, più resta infantile, più diventerà prepotente."

Credo non serva aggiungere altro.