[di Matteo Maculotti]

È di un bambino la domanda che rilancio ai miei nuovi alunni, in entrambe le quinte che mi accolgono quest’anno, per cominciare a conoscerci dalle cose che più ci stanno a cuore: «Qual è il tuo animale preferito?». Invito i bambini a rifletterci bene, e prima di far partire il giro ci aggiungo una coda, piccola ma essenziale: «E perché?».

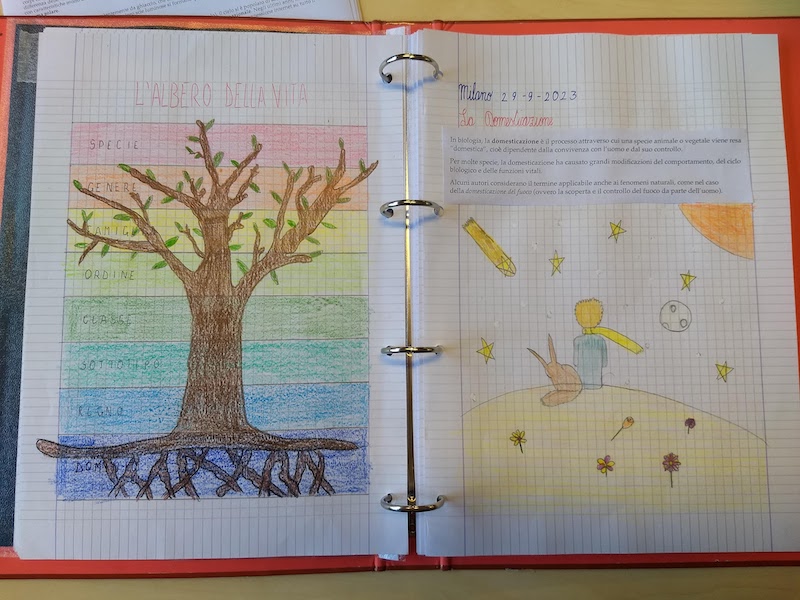

A grande richiesta riprendiamo l’argomento animali, rimasto in sospeso dall’anno scorso. Per ripassare le classificazioni gli alunni mi cantano la canzoncina sugli invertebrati che hanno imparato a memoria grazie alla collega che mi ha preceduto, mentre parlando dell’Albero della Vita, che dal dominio-radice degli eucarioti arriva fino alle foglie-specie, ci divertiamo a immaginare una gigantesca scuola di vertebrati, le cui classi sono mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Ma le classi della nostra scuola, che ospita alunni di varie etnie e culture, sono anche mondi dove elefanti, cigni, serpenti, rane e cavallucci marini convivono ogni giorno, e per di più possono sperimentare improvvise metamorfosi: «Maestro, ieri avevo detto il leone, ma oggi è la balena!».

Sono felice che al nostro dialogo sugli animali preferiti partecipi anche il bambino-scorpione, che spesso è impegnato con esami e interventi in ospedale, e quasi tutti i giorni torna a casa prima di pranzo per la stanchezza. Nomina orgoglioso il suo segno zodiacale, che gli vale l’accoppiata col leone sulle slide in cui abbino tutti i nostri animali, e poi parla di una fotografia che lo zio gli ha scattato tempo prima, nella quale tiene uno scorpione sul palmo della mano. Indossa una felpa col cappuccio piena di balene, e in testa una bandana di stelle che mi ha subito colpito per la sua bellezza, quando l’ho incontrato in corridoio il primo giorno di scuola. Quando cominceremo a studiare l’astronomia, saranno proprio le costellazioni degli animali il ponte che ci guiderà dall’Albero della Vita ai misteri dell’universo.

Intanto il bambino-capodoglio dedica al bambino-procione l’immagine di un verme gigante, mostrandola alla classe da un grosso volume sugli anfibi. La bambina-cerbiatto racconta che di mattina presto, d’estate, il giardino della sua casa al mare è attraversato dai cerbiatti, e ci coinvolge nella magia del loro passaggio silenzioso. La bambina-cavallo scrive del nonno che gliene ha regalato uno quando aveva appena un anno: ora che il nonno è morto, tutte le volte che vede un cavallo pensa a lui. Le fa eco nell’altra classe il bambino-panda, che con la voce assorta, dal fondo dell’aula, parla di un gattone bianco arrivato nel suo giardino subito dopo la scomparsa del nonno.

Parliamo di domesticazione, dell’incontro fra l’uomo e l’animale che col tempo può innescare un processo evolutivo. La nostra prima lettura dell’anno, dal libro E l’uomo incontrò il cane di Konrad Lorenz, ci riporta nella preistoria e racconta di una bambina che per la prima volta ha voluto allevare un cucciolo di sciacallo, rendendo possibile la sua convivenza con gli uomini. Alle parole dello scienziato facciamo poi seguire quelle di un poeta come Antoine de Saint-Exupéry, che nel capitolo più celebre del Piccolo principe, con l’apparizione della volpe, ci invita a considerare più a fondo il significato dei legami che possiamo intrecciare con altri esseri viventi. Riflettiamo sui segreti che la volpe confida al piccolo principe prima di salutarlo, triste ma piena di gratitudine per la preziosa amicizia che hanno condiviso.

«Addio», disse la volpe. «Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.»

Dopo alcune settimane lontano da scuola, dopo un’operazione e un ricovero d’urgenza, il bambino-scorpione ci lascia una mattina di sole, una settimana esatta dopo il suo compleanno, il giorno in cui, secondo la tradizione popolare, la barriera fra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottiglia fino a diventare un passaggio. La stessa mattina cade un albero nel cortile della scuola, una coincidenza che mi fa pensare alla silenziosa scomparsa del piccolo principe: «Cadde dolcemente, come cade un albero».

Salutiamo il nostro amico con una lunga ed emozionante celebrazione in chiesa, nella quale la tristezza per la morte è sostenuta da una gioiosa consapevolezza sulla fine del dolore e l’inizio di una nuova vita. Osservo le lacrime e i sorrisi radiosi dei bambini-marmotte, del bambino-serpente, della bambina-renna… I compagni del corso di musica suonano la batteria per aprire e chiudere la cerimonia, con un ritmo che evoca l’atmosfera di una festa ancestrale. Quando ci raccogliamo attorno alla piccola bara bianca, la bambina-orso legge in silenzio il biglietto di addio che ho appoggiato per terra, poi lo ripone fra i fiori sopra la bara, mentre il bambino-capodoglio mi domanda sottovoce se davvero lì dentro c’è il corpo del nostro amico. Rispondo di sì. Non è avvenuto il miracolo nel quale avevamo sperato, osserva la madre nel toccante discorso finale, ma innumerevoli sono i miracoli che accadono in ogni momento. Più tardi, i bambini sono seduti a chiacchierare attorno alla grande tavola di una pizzeria, e un messaggio che sovrasta la sala sembra echeggiare il suo pensiero: «Tutto nasce qui, ogni giorno».

Al ritorno a scuola gli alunni chiedono di cantare nuovamente il salmo religioso Su ali d’aquila, mentre dispongo sulla cattedra alcuni libri sulle costellazioni. Voglio attingere alla sapienza simbolica degli antichi miti cosmologici, alle domande che dall’alba dei tempi alimentano la nostra sete di conoscenza. Ho unito il banco vuoto alla cattedra, memore della grande passione che il bambino-scorpione aveva per l’astronomia (hai visto che ho portato la mappa delle stelle di cui ti parlavo?), e subito dopo, quando la bambina-cerbiatto dal fondo dell’aula mi chiama col suo nome, il sorriso che provo a dissimulare deve somigliare al sorriso sereno e appena accennato con cui il nostro piccolo principe affrontava anche le domande più difficili, il sorriso di chi perfino ai segreti della volpe può rispondere tra sé e sé, con calma, lo so, ti ho già incontrata in sogno o in un’altra vita, e non dimentico.

Sul magnifico volume artigianale Creation di Bhajju Shyam e Gita Wolf (Tara Books 2015) mostro l’immagine di un pesce-spirale, emblema del nulla che all’inizio dei tempi aspettava la nascita del mondo, poi sfoglio le pagine rivolto alla classe, infine mi soffermo sullo stretto legame che unisce la vita e la morte in un ciclo continuo, rappresentato dall’antichissimo simbolo del serpente che si morde la coda (uroboro): «La vita esiste perché c’è la morte – l’una contiene l’altra. Come la gioia non ha senso senza il dolore, così un inizio deve avere una fine. Ma ogni fine rende possibile un nuovo inizio».

Sul nostro libro di scuola l’astronomia è definita la più antica delle scienze. Invito gli alunni a pensare alle numerose civiltà che hanno approfondito lo studio del cielo ben prima dell’invenzione del telescopio, guardando i fenomeni celesti a occhio nudo. «Perché la più antica?» Riflettiamo sulle domande che l’uomo si è posto fin dalla preistoria, a partire dal momento in cui per la prima volta, osservando il cielo e le stelle, si è sentito parte di un universo immenso e sconosciuto. Sottolineo il legame fra queste domande senza tempo e l’origine della conoscenza. È importante considerare che ogni risposta nasce da una domanda, che a molte domande non sappiamo rispondere (e forse non lo sapremo mai), e che a non poche di esse, un tempo, rispondevamo nei modi più diversi, parlando di divinità e animali fantastici o raccontando storie affascinanti sull’origine di ogni cosa. E altrettanto importante della curiosità che spinge a porsi domande è la pazienza di sostare in queste domande, nei loro interrogativi e nell’assenza di certezze, in uno spazio di dialogo e silenzio in cui coltivare la ricchezza dell’attesa, dell’apertura, della meraviglia.

Come è nata la Via Lattea? Un mito maori racconta di un’oscura notte primordiale senza stelle, di un mostro marino che al calare delle tenebre esce dalle profondità di un lago per divorare gli uomini e di un grande guerriero che sulla sua canoa attraversa il fiume che «sfocia dal lago nel cielo per dare origine alla pioggia», gettando ciottoli bagnati che assieme alla scia della sua imbarcazione diventano la Via Lattea e le sue stelle. Il Padre del Cielo, estasiato da quella bellezza e riconoscente per l’aiuto che la sua luce darà agli uomini per orientarsi di notte, domanda al guerriero il permesso di collocare in cielo la sua canoa, nella costellazione in cui noi identifichiamo lo Scorpione.

«Laddove i maori vedono una Via Lattea di ciottoli luccicanti, gli indù vedono un branco di delfini che nuotano e i popoli finnici uno stormo di uccelli in volo. Gli armeni immaginano un ladro che ha rubato una balla di fieno e, nella fuga, perde un po’ di erba secca; per i cherokee, il ladro è un cane che rovescia un sacco di farina di mais. Per gli ungheresi, la Via Lattea ricorda le scintille prodotte dai ferri per i cavalli sul selciato quando un drappello di cavalleria si precipita verso la battaglia. Il popolo zulu la immagina come lo stomaco di una mucca, mentre gli antichi greci ci vedevano il latte schizzato nel cielo quando Eracle, appena nato, succhiò troppo forte il capezzolo della madre.» (Anthony Aveni, Stelle. Il grande racconto delle costellazioni, il Saggiatore 2020, pp. 70-71)

Ho preparato delle slide che presentano le stelle e gli asterismi più importanti del cielo, assieme alle loro costellazioni. Cominciamo con l’asterismo del Grande Carro nella costellazione dell’Orsa maggiore e con la Stella Polare nell’Orsa minore, che un bel po’ di alunni già conoscono, poi passiamo ad alcune stelle molto luminose come Arturo (Boote il pastore) e Sirio (Cane maggiore), e ancora Vega (Lira), Deneb (Cigno) e Altair (Aquila), che formano l’incantevole Triangolo estivo. Alterniamo momenti di osservazione e dialogo a momenti di scrittura sul quaderno, e quando arriva il turno delle stelle Betelgeuse e Rigel, nella costellazione di Orione il cacciatore, leggiamo la storia di questo personaggio della mitologia greca, una storia molto istruttiva sui legami tra uomini, animali, stelle e divinità: «Orione, figlio di Poseidone, era un bel cacciatore alto e forte. Un giorno, mentre accompagnava Artemide, dea della caccia, si vantò di poter uccidere ogni animale. Nell’udire queste parole la dea della Terra Gaia s’infuriò e mandò un gigantesco Scorpione a ucciderlo. Orione e lo Scorpione furono collocati tra le costellazioni come monito per chiunque osasse suscitare le ire di Gaia» (Sara Gillingham, Guardando le stelle. Una guida completa alle 88 costellazioni, L’ippocampo 2019, p. 98).

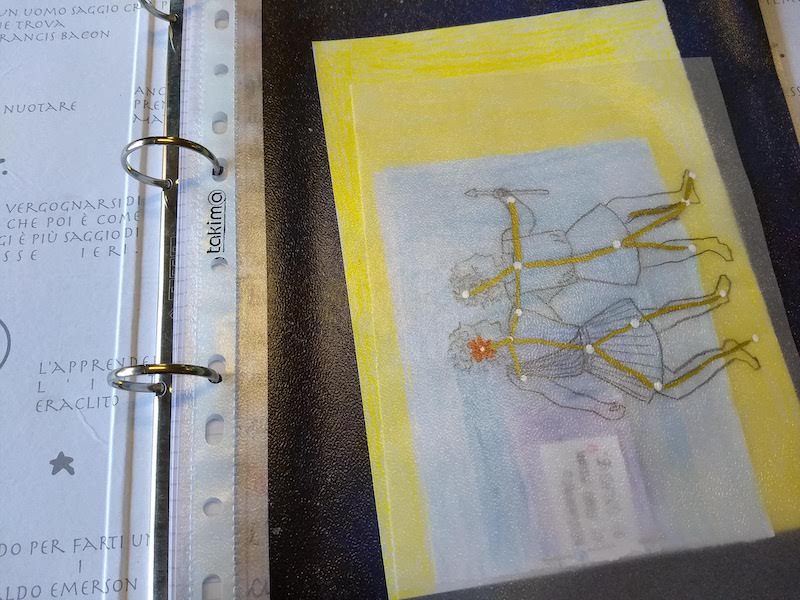

Le costellazioni più attese sono quelle dello Zodiaco. Ci soffermiamo sulla costellazione del Toro, dove si trovano le “sette sorelle” Pleiadi e la grande stella Aldebaran, poi sulla costellazione del Sagittario, che ospita un grande buco nero al centro della nostra galassia, e infine sulla costellazione dello Scorpione, dove brilla la stella più colorata del cielo, la rossa Antares, il cuore dello Scorpione. Dedichiamo l’ultima parte della lezione al disegno di una costellazione a scelta su carta da lucido, che incolleremo sopra gli sfondi cosmici che abbiamo creato qualche giorno fa coi colori a tempera, a piccoli gruppi durante l’intervallo in classe. Diversi alunni scelgono di rappresentare il loro segno zodiacale, ma c’è anche chi decide di optare per la bellezza o il significato di una costellazione particolare, come la bambina-volpe che disegna l’Aquila o il bambino-pinguino che vuole l’Orsa minore, o altri bambini che senza esitazioni, nonostante la difficoltà, puntano sullo Scorpione.

Nell’altra quinta, durante la mensa, il bambino-gatto mi confida che ha parlato con sua madre del nostro amico scomparso. Lei gli ha detto che è giusto essere tristi, ma non troppo, perché avrà l’occasione di rinascere, e forse sarà un animale. «Pensa che bello!» «E tu, che animale vorresti essere?» «Io una balena!» Ha scritto «buon viaggio» alla fine del suo biglietto di addio, e sul quaderno, all’inizio dell’anno, ha scritto che il suo animale preferito è il gatto, «perché è carino e sa molte cose» – una frase che rispecchia la sua insaziabile curiosità e la grazia del suo sorriso. Sembra che l’accaduto l’abbia toccato a fondo, e che più di tutti senta il bisogno di parlarne a tu per tu con noi insegnanti, mentre nei rapporti con gli altri bambini sta attraversando un periodo difficile. Ed è proprio grazie a lui, alla sua saggezza e sensibilità, che posso affrontare in entrambe le classi il tema della vita e della morte in chiave di viaggio, di ciclo continuo, ispirandomi a ciò che mi ha confidato fra un boccone e l’altro.

Mi piace pensare che in questo momento sono una specie di messaggero per le emozioni che il bambino-gatto fa fatica a condividere coi compagni, e sento di esserci riuscito non appena il bambino-cinghiale, solitamente piuttosto schivo, gli fa eco col racconto di un viaggio in un paese dell’Estremo Oriente, durante il quale è venuto a conoscenza della concezione buddhista di rinascita. «Buon nuovo inizio» trovo scritto sul suo biglietto, che ha intrecciato in una specie di uroboro i suoi ricordi di viaggio al nostro dialogo scolastico.

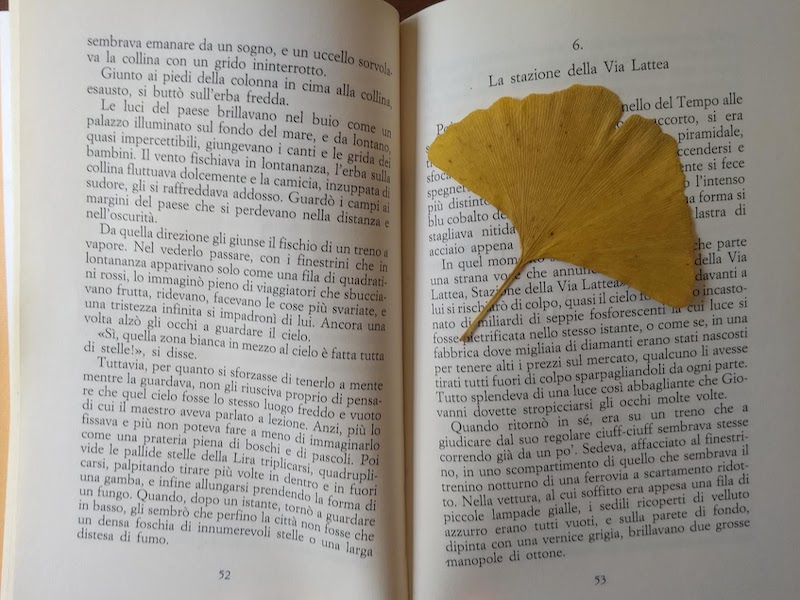

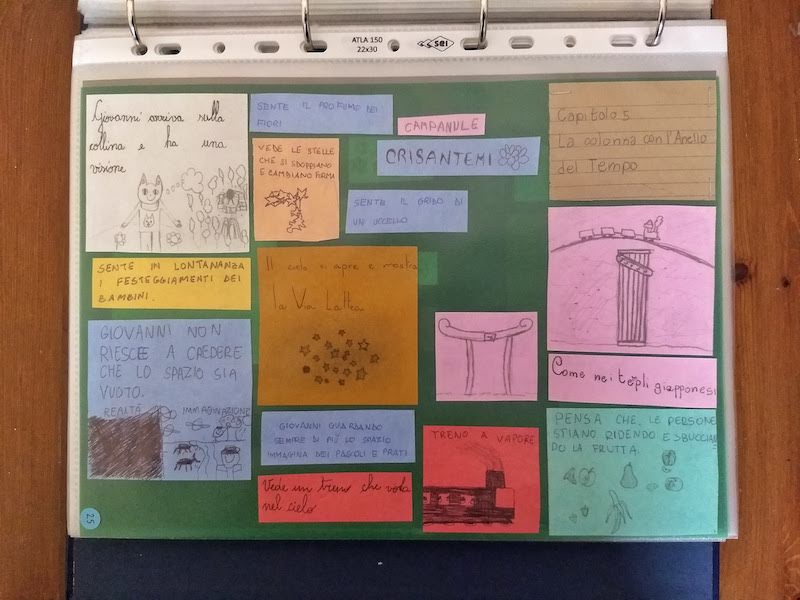

Accompagniamo lo studio dell’astronomia alla lettura di un libro che da anni sognavo di portare a scuola, Una notte sul treno della Via Lattea di Miyazawa Kenji (1896-1933), storia di un viaggio fantastico che si apre proprio nell’aula di una scuola elementare, durante una lezione di scienze. Conosciamo Giovanni, il bambino protagonista, e il suo amico Campanella, mentre il maestro mostra alla classe una mappa delle costellazioni e un modellino della nostra galassia, coinvolgendoci nelle domande che rivolge ai suoi alunni. Osserviamo poi il villaggio quando cala la sera e fervono i preparativi per la festa del Centauro. E dopo alcuni capitoli, quando Giovanni si trova a bordo di un treno misterioso che attraversa lo spazio cosmico, e nel vagone incontra Campanella, cominciamo a contemplare dai finestrini i paesaggi di un universo in cui ogni cosa è animata e mutevole.

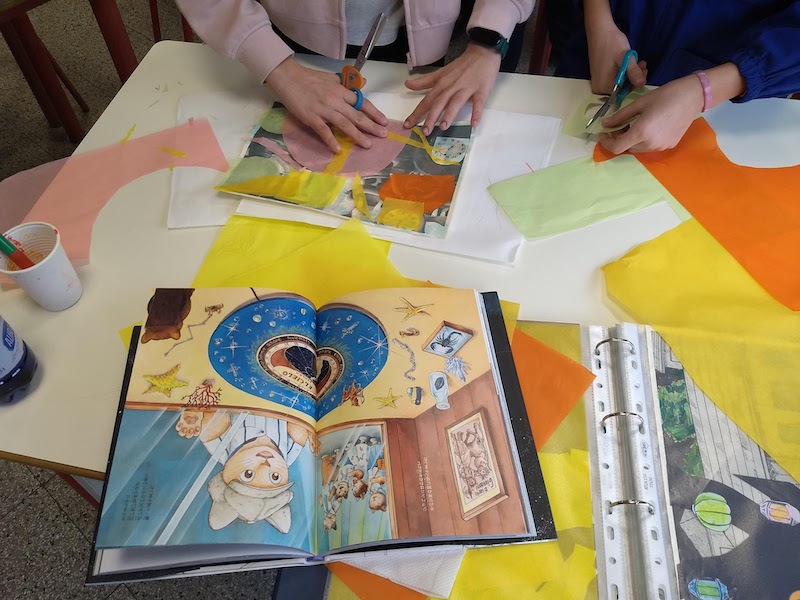

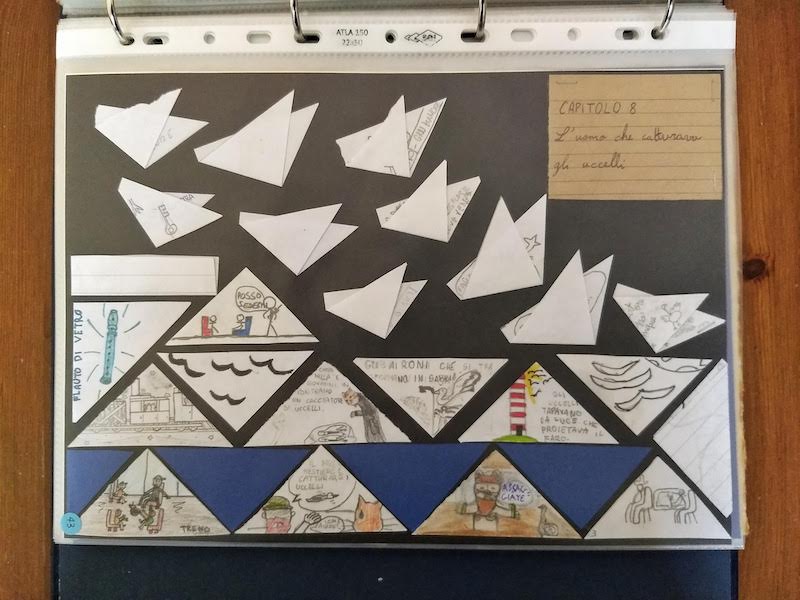

Sul nostro diario di lettura, condiviso dalle due classi, raccogliamo appunti, disegni e collage: ecco la Stazione del Cigno, l’albero di ginkgo e i fossili preistorici sulla Costa del Pliocene, il volo degli aironi che si dissolvono come sabbia sul greto del fiume, le luci del grande Osservatorio di Albireo, le mele rosse e dorate che crescono in abbondanza… Di volta in volta sfogliamo anche il fumetto giapponese che è stato tratto da questo racconto, e che a sua volta ha ispirato un film animato. La scelta di rappresentare i personaggi come gatti antropomorfi, sia nel fumetto che nel film, piace molto agli alunni, così anche il nostro diario di lettura si popola presto di numerosi bambini-gatti.

Arrivati alla costellazione dello Scorpione, ci soffermiamo su una storia che deriva dalla tradizione dei jātaka, le vite anteriori del Buddha: caduto in un pozzo per sfuggire a una donnola, lo scorpione prega perché il suo corpo non muoia solo e inutile, ma possa servire al bene di tutti, finché non lo vede trasformarsi in un bellissimo fuoco vermiglio che rischiara l’oscurità della notte. Alcuni alunni hanno gli occhi lucidi, e anch’io devo sforzarmi di leggere trattenendo le lacrime, perché il pensiero torna al nostro amico e allo strano animale coriaceo e combattivo, ma anche oscuro e velenoso che ci ha presentato col sorriso sulle labbra, parlando chiaramente di sé, non senza concedersi una battuta sul fatto che chiunque sarebbe capace di scegliere come animale preferito un grazioso cagnolino.

«Lo Scorpione è morto bruciato, ma il suo fuoco brucia ancora.»

Questa favola di destino e sacrificio è molto simile alla leggenda orientale delle lepre sulla luna, che mesi fa abbiamo ascoltato nei versi di Ryōkan e in una canzone di Angelo Branduardi, e ricorda anche ciò che abbiamo detto del Centauro Chirone, che rinunciando ai suoi istinti bestiali (il Lupo sacrificato sull’Altare) ha potuto coltivare la saggezza e trasmetterla ai suoi allievi. Abbiamo familiarizzato con l’astronomia grazie a queste figure che ora ci aiutano a orientarci in altre dimensioni sconosciute dell’infinitamente grande, fra simboli religiosi e visioni mistiche, mentre nelle ore di scienze abbiamo cominciato a indagare l’infinitamente piccolo delle cellule del corpo umano.

Alla fine della storia, ci rendiamo conto che il viaggio sul treno della Via Lattea era sia un sogno di Giovanni, sia un viaggio nell’aldilà. Giovanni si risveglia e scopre che Campanella, mentre lui stava dormendo, è scomparso nelle acque del fiume, trascinato via dalla corrente dopo aver salvato un compagno che stava per annegare. La tristezza per la perdita dell’amico è però mitigata dalla consapevolezza del viaggio che hanno fatto insieme, un’esperienza straordinaria che infonde nell’animo del bambino una visione più profonda della vita.

Sono passati mesi che a tratti sembrano secoli, a tratti secondi, dal giorno in cui abbiamo salutato il nostro amico e abbiamo iniziato ad accompagnare il suo viaggio parlando di stelle, storie mitologiche e stazioni galattiche. Scrivo queste parole a pochi giorni dalla fine delle lezioni, circondato dai ricordi di quest’anno scolastico. La bambina-orso mi ha confezionato una medaglia di cartone, ispirata a quelle che ho distribuito in una delle ultime ore per premiare l’impegno degli alunni, sulla quale spicca la figura della lepre sulla luna. La bambina-cerbiatto ha disegnato un treno a vapore che fa “ciuf-ciuuuf”, con le lettere sui finestrini a comporre la parola “G-R-A-Z-I-E”. Un bambino-marmotta ha deciso che l’astronomia sarà il suo futuro, ed entrambi i bambini-gatto hanno trovato il modo di regalarmi un’emozione inaspettata.

E il bambino-scorpione, non è forse rimasto sempre un po’ con noi nell’aula, anzi in entrambe le aule, mentre attraversavamo insieme la Via Lattea? Con la sua gratitudine, la sua tenacia, la generosità e l’intensità che ci ha insegnato, non ci ha forse affidato dei segreti altrettanto importanti di quelli che la volpe confida al piccolo principe? A primavera l’abbiamo commemorato piantando un albero nel cortile della scuola, così ora il bambino-scorpione è un albicocco in fiore che crescerà di anno in anno. Ma il nostro amico che a casa, prima di addormentarsi, ha voluto completare il modellino di un’astronave, come a indicarci la via per ritrovarlo ogni volta che ne avremmo sentito la mancanza, sarà per sempre nei miei ricordi l’alunno dal sorriso sereno e saggio che il sole accarezza sulla schiena, mentre parliamo dell’Albero della Vita, leggiamo storie di incontri speciali e sentiamo i nostri sguardi brillanti diventare costellazioni.