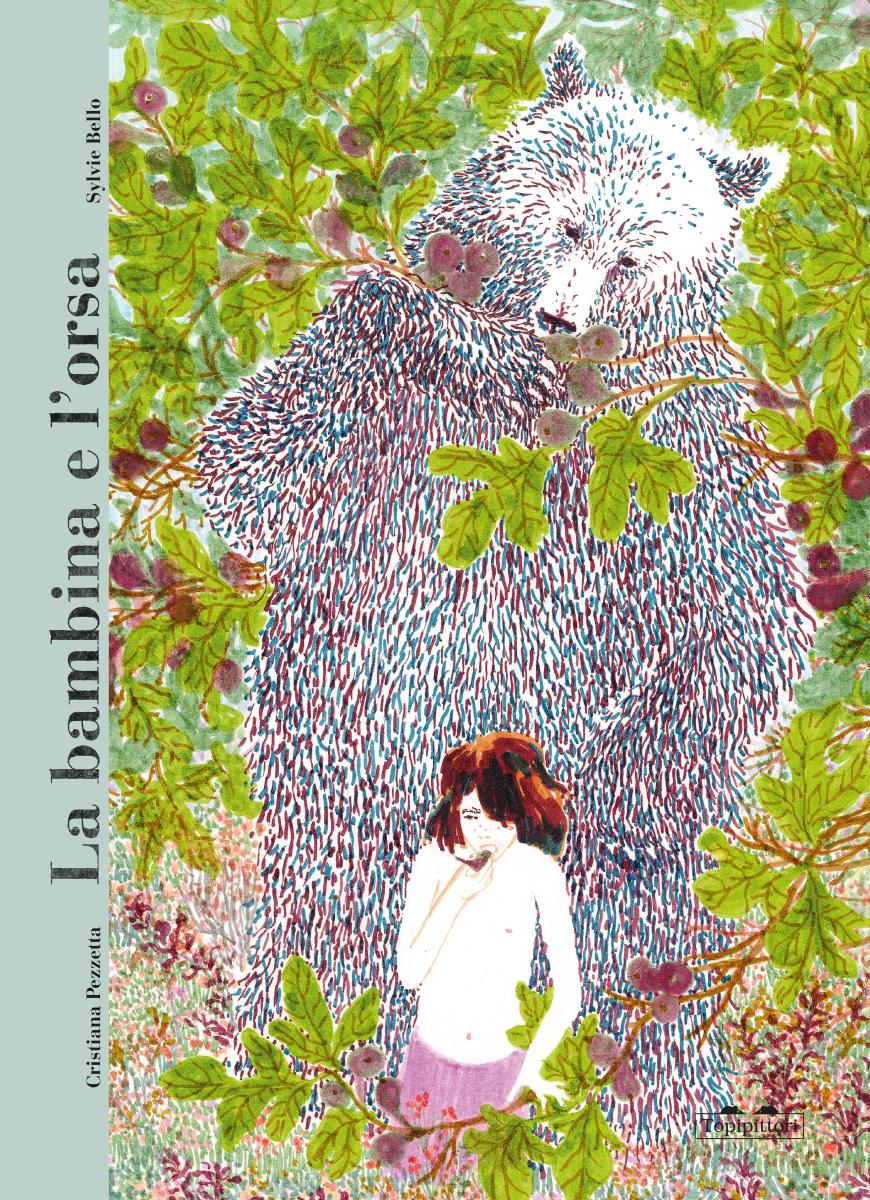

Da qualche settimana, è uscito, nella collana L'età d'oro, La bambina e l'orsa, di Cristiana Pezzetta, illustrato da Sylvie Bello, una narrazione che affonda le sue radici nel profondo substrato di archetipi che alimentano la nostra cultura . Oggi la sua autrice racconta cosa ha costruito questo racconto, fra mito, storia, letteratura e le più recenti scoperte archeologiche.

[di Cristiana Pezzetta]

A volte pensando a questa storia, portandola ancora un poco dentro di me, mi confondo, mi sbaglio e dico, o penso, o scrivo anche nelle e-mail: l’orsa e la bambina. Qualcuno me lo ha fatto notare: ma non era la bambina e l’orsa? Già, è proprio così. Ma io continuo a confondermi. A volte con l’età mi capita che le parole restino indietro rispetto all’immagine che ho chiara nella mia mente, ma non si tratta di questo, qui non lascio indietro nomi, semplicemente li pospongo. Perché?

Perché in questa storia la bambina e l’orsa contengono in sé frammenti l’una dell’altra, sono creature di un regno che ha molte cose in comune e soprattutto sono abitate da uno stesso desiderio di incontro, di prossimità, di mescolamento, con una parte altra di sé e del mondo.

È l’incontro di queste due creature del margine che ha acceso in me curiosità e desiderio di raccontare. Ricordo con esattezza quando mi sono imbattuta nella storia della bambina e l’orsa. Seguivo su Raiplay una serie di documentari legati all’antico, tra mito e archeologia. Era il 2020, forse in inverno a ridosso della primavera: la cosa che mi aveva letteralmente folgorato era che al rito di passaggio, perché di questo si tratta, partecipassero in modo esclusivo delle bambine, le quali dovevano, durante la cerimonia, fare le ‘orsette’, arkteuo, arkteuomai – άρκτευω, άρκτευομαι, questo il verbo utilizzato dalle fonti, fare e/o essere, diventare un’orsa.

E questi due aspetti, un rito passaggio riservato alle bambine e quel divenire orsette, mi sono sembrati interessantissimi, soprattutto per il fatto che i lettori ai quali avrei dedicato la mia storia, sarebbero stati bambine e bambini.

Cerco di fare ordine qui su questi e altri aspetti, sopraggiunti con la ricerca nelle fonti, per fare chiarezza su un primo punto che mi sta molto a cuore, quando parliamo di miti, ed è il seguente: i miti, le storie antiche non tornano dalle profondità di quel lontano passato per illuminare il nostro presente, esse sono materia costitutiva del nostro essere creature narranti, sono onto-geneticamente presenti nel nostro DNA di essere umani culturali, cioè di quegli esseri umani che, come ci dice magistralmente Leroy Gourhan, avendo liberato le mani con l’andatura eretta, hanno anche incominciato, non solo a costruire utensili, ma anche a raccontare e a raccontarsi. Prova ne sono i moltissimi siti preistorici in cui affiorano pitture rupestri (qui una puntata recente di Wikiradio dedicata alla grotta di Chauvet.

In poche parole, non leggiamo miti e storie antiche perché ci aiutano a spiegare chi siamo, ci indicano una via, ci rimettono in connessione con chissà quale parte profonda di noi: per questo si sono la psicoanalisi e la scienza.

Esse, invece, FONDANO aspetti della realtà, fuori e dentro di noi, che non siamo in grado, a tratti neanche di vedere, sicuramente di percepire con chiarezza, perché hanno a che fare con la complessità dell’essere umano, con la stratificazione di sentimenti, emozioni, vissuti, storicamente accumulatisi nel tempo.

In sostanza i miti ci mettono davanti a uno specchio, attraverso il quale abbiamo la possibilità di vedere riflessa un’immagine di noi che non sapevamo di avere, ma che in qualche modo ci appartiene, anche quando essa è lontanissima nel tempo e nello spazio da quello che abbiamo imparato a riconoscere come nostra peculiare immagine. Per quanto riguarda la letteratura per l’infanzia essa ha proprio questa medesima vocazione: ci mette di fronte a uno specchio e ci mostra qualcosa della natura umana che non sapevamo di essere, o semplicemente avevamo dimenticato.

È su questo crinale, confine, soglia che mito e letteratura per l’infanzia s’incontrano.

Veniamo alla storia: l’unico dato incontrovertibile sulle quali le fonti, archeologiche, epigrafiche, letterarie sembrano concordare è che nella Grecia tra la fine del VI e la fine del V sec. a.C., le bambine, prima del matrimonio, avrebbero dovuto trascorrere un periodo di tempo, forse qualche anno, ma è difficile stabilirlo, nel santuario di Brauron, dedicato alla dea Artemide, distante da Atene circa 40 chilometri, verso la costa a sud-est, e da qui, come ricordato sopra, alla fine del periodo fare le orsette, in un rituale che concludeva il periodo di permanenza nel santuario e consentiva alle bambine, divenute ragazze, di tornare in famiglia e incominciare la vita da adulte, quindi, essenzialmente, di prepararsi al matrimonio, con tutto quello che ne sarebbe conseguito.

La stoá del tempio, metà del V sec. a.C..

I dati archeologici, ricavati da campagne di scavo, svoltesi in tempi intermittenti a cura di V. Papadimitriou tra 1948 e il 1962, mostrano due principali fasi di edificazione e sviluppo dell’area del santuario di Brauron, tra la fine del VI sec. a.C. e la fine del V sec. a.C.: la prima vede la costruzione di un temenos e del tempio, la seconda, di cui sono visibili ancora molti resti, è caratterizzata da un portico e da piccoli vani retrostanti sul lato nord e ovest dello stesso. Le stanzette, variamente interpretate, sarebbero potute servire a espletare una parte del rituale. Un’iscrizione trovata, invece, all’interno dell’area del santuario dedicato alla dea Artemide sull’acropoli di Atene, elencando gli arredi del tempio di Brauron, temporaneamente custoditi nella città poliade per scongiurare il pericolo di saccheggiamenti causati dalla guerra contro i Persiani, ricorda anche l’esistenza di altre strutture, tra le quali un ginnasio, ovvero una scuola, una sorta di dormitorio, una stanza per la sacerdotessa, e una palestra, tutti spazi che sarebbero dovuti servire per il soggiorno e l’educazione delle bambine.

I materiali rinvenuti nello scavo sono anch’essi molto interessanti, in modo particolare lo sono le statuine votive di bambine, abbigliate con il chitone lungo legato sotto il petto, e con i capelli raccolti, che vogliono indicare dunque già nelle bambine la forma di futura giovane ragazza, pronta ad assumere i compiti che il ruolo femminile le assegnava all’interno della società e dentro la casa.

Bambina con coniglietto, scultura databile alla metà del IV sec. a.C.

Utili a comprendere meglio il funzionamento del rituale sono anche alcuni frammenti di krateriskos, vasi rituali con piede troncoconico, sui quali viene raffigurato alternativamente una sorta di corsa a cui partecipano le bambine, vestite con un chitone corto per facilitarne i movimenti, o una processione cui partecipano anche delle ragazze più grandi a seno nudo insieme alle bambine, dirette verso un altare, presso il quale sembra stare una figura umana travestita da orsa, con ogni probabilità la sacerdotessa del tempio.

Le fonti letterarie invece, che fanno capo a un passo della commedia di Aristofane, Lisistrata, a una glossa annotata nella Souda (è un grande lessico e enciclopedia di età bizantina, del X sec.) alla stessa commedia, ad alcuni scholia -commenti sempre annotati ancora per la stessa commedia -, ci narrano in modo discordante e piuttosto succinto, il racconto di fondazione del santuario, al quale mi sono ispirata per la mia storia, così riassumibile: pare che nel demos di Philaidai fosse giunta un’orsa, alcuni sostengono come dono per Artemide, altri semplicemente da lontano, e che lì venisse dunque addomesticata e nutrita. Una bambina però, giocando con lei in modo eccessivo, avrebbe suscitato una reazione violenta da parte dell’orsa che in alcune versioni uccide la bambina, in altre la acceca, provocando la vendetta dei fratelli della bambina stessa che a loro volta uccidono l’orsa.

Questo causa l’ira della dea Artemide che chiede un sacrificio (anche questo variamente interpretato) e che prescrive un rituale di purificazione nel quale le bambine non si sarebbero potute sposare se prima non avessero trascorso un periodo di tempo nel santuario e se non avessero praticato appunto l’arkteia, cioè se non avessero imparato a fare le orsette. L’età delle bambine è variamente ipotizzata dai dati e dalla ricostruzione di altri rituali tra i 5 e i 10 anni, non inferiore ai 10 anni, o ancora tra 7 e 12. Questi, in estrema e inadeguata sintesi, i dati scientifici.

È stato scritto tantissimo e la bibliografia non smette di crescere, perché, come dicevo, alcuni aspetti si sono fin da subito rivelati entusiasmanti: il primo è il fatto che, pur non esistendo un testo vero e proprio tramandato in quanto tale e, quindi, con una qualche funzione narrativa all’interno delle comunità nell’antica società greca (durante il rituale alcune fonti ricordano per esempio la lettura di alcuni passi dell’Iliade), gli accenni che se ne ricavano dai commentatori antichi sopra citati, ci dicono che questa storia aveva a che fare con la fondazione di un rituale di passaggio e con il relativo tempo di iniziazione e che per la prima volta nella storia della cultura greca riguardava le bambine, e non i bambini.

In sostanza il racconto della bambina e dell’orsa fondava nella Grecia del V sec. a.C. l’esistenza per le bambine di uno spazio fisico e di un tempo reale nel quale trascorrere un periodo fuori dalle mura domestiche, rendendo possibile per loro una formazione, una educazione ad altro che non fossero, come era in uso nella cultura greca di allora, esclusivamente le pratiche per diventare una buona moglie e una buona madre.

Lo spiega molto bene Gabriella Seveso nel suo illuminante saggio L’educazione delle bambine nella Grecia antica, quando dice:

La rigida separazione fra spazi femminili e spazi maschili, che era caratteristica della città antica, si attuava peraltro già nel percorso educativo, che prevedeva, come vedremo, per le bambine, il mancato accesso a percorsi di istruzione formalizzata: l’allontanamento dal mondo della scuola e della cultura scritta costituisce uno degli aspetti più durevoli e più radicali dell’educazione femminile, e le relega a un’istruzione inesistente e basata invece sui saperi concreti. (pag. 13).

E ancora:

Le bambine e le ragazze possono, quindi, solo sperare in un’educazione che le formi al silenzio, alla medietà, all’anonimato delle vicende del proprio oikos, ben lontane da quell’onore (timé) e da quella fama (doxa) che rappresenta invece, il coronamento della realizzazione maschile: questa meta educativa era costantemente perseguita rivolgendo alle bambine e alle ragazze pratiche formative che ben lungi dall’essere marcate dalla sfera dell’agonale, ossia organizzate e perpetuate in modo che, anche qualora si trattasse di manifestazioni o cerimonie, non prevedessero premi o lodi, ma semplicemente il mero ripetersi di un rito o di un ruolo.

È chiaro come questo rituale avesse la finalità, anche attraverso la narrazione delle sue fondamenta, di mostrare alle bambine come fosse pericoloso giocare con il selvatico in generale, ma è anche chiaro l’ordine simbolico di appartenenza dell’orso, animale presente in molti altri miti classici, e molto vicino all’essere umano per via delle sue caratteristiche, a partire anche solo dall’impronta della sua zampa, ma certo anche per la sua dieta onnivora e per la cura prolungata della sua prole.

È dunque ancora evidente che il rituale aveva il compito di sancire il passaggio da un’età nella quale la frequentazione del selvatico non solo era consentita, cioè l’infanzia, ma addirittura connaturata all’essenza stessa delle bambine, a un’età in cui bisognava invece assumere altri comportamenti, metaforicamente divenendo ciechi a quel selvatico fuori controllo rappresentato dall’orsa, o addirittura morti a quella fase della vita in cui il mescolamento con altre forme naturali era parte dell’esistente. Le bambine, fattesi grandi nel santuario, avrebbero dovuto divenire cieche a quel mescolamento con il selvatico, sarebbero diventate buone moglie e buone madri, non avrebbero mai più frequentato il bosco e le sue creature.

Non dobbiamo dimenticare a tale proposito che nel mondo antico le riflessioni sull’infanzia non si sono ancora raccolte attorno a un’idea di tutela e custodia dell’infanzia come età che ha valore in sé: le bambine e i bambini sono considerati nella Grecia del V sec. a.C., e così pure nella cultura romana, mancanti di alcuni aspetti determinanti rispetto alla facies adulta e la loro educazione mira proprio a fare in modo che nel corso del tempo possano acquisire i comportamenti dell’adulto, per poter divenire parte attiva della comunità, a seconda della classe sociale di appartenenza e, ovviamente, garantendo una rigida separazione tra i sessi.

Gli elementi simbolici e rituali che, dunque, investono la vita delle bambine nel tempio di Artemide a Brauron, sono numerosissimi e si collocano in una prospettiva molto interessante nella comprensione di come venisse considerata l’infanzia nel mondo greco del V sec. a.C., ma anche nella società attuale.

Intanto la marginalità degli spazi dedicati all’infanzia delle bambine in questa storia e la sua contiguità con il mondo selvatico sono aspetti che ci offrono ancora adesso molti spunti di riflessioni.

Che di questi spazi e di queste vite fosse custode la dea Artemide non meraviglia: era infatti lei preposta al controllo del mondo selvatico e della relazione degli uomini con esso, motivo per il quale la caccia praticata dagli stessi era sottoposta a regole di comportamento ben codificate.

Ma era ancora la dea Artemide che come custode degli spazi del margine, rituale e fisico, aveva come compito anche quello di aiutare le donne nel parto, come aveva fatto con sua madre, facendo nascere Apollo, suo fratello gemello, e di tutelare, custodire le vite dei nascituri e la loro crescita, bambini e animali che fossero.

Di questa marginalità e contiguità con il selvatico parla assai diffusamente Giorgia Grilli in un contributo illuminante (Il corpo del bambino e la natura umana. La letteratura per l’infanzia come discorso filosofico, contenuto in In cerca di guai. Studiare la letteratura per l’infanzia, A.V., Edizioni Junior 2020: pag. 33-67) mettendo in relazione la produzione letteraria per l’infanzia e il testo rivoluzionario di Darwin, L’origine della specie.

Nello specifico Grilli sostiene che a partire dall’entrata in scena dei principi evoluzionistici di Darwin come orizzonte deterministico delle forme e delle natura dei viventi, umani compresi, anche nella letteratura per l’infanzia accade qualcosa di rivoluzionario: se infatti fino ad allora le storie dedicate alle bambine e ai bambini erano essenzialmente finalizzate alla loro educazione, che mirava in sostanza a una progressiva liberazione dai tratti infantili per una metamorfosi del bambino in adulto, da quel momento, nonostante continui a esistere questo tipo di letteratura, compaiono altresì storie nelle quali i protagonisti bambini praticano uno stretto legame, si potrebbe dire quasi osmotico, con animali e piante. E quello che sembra essere prioritario in queste storie è la messa in scena, e dunque la legittimità alla sua esistenza, di una infanzia che è per la prima volta vista non per la promessa al suo divenire adulto, ma per quello che realmente è: una forma di vita altra rispetto all’adulto.

Il bambino è infatti ovviamente un essere umano, ma la letteratura che si sviluppa a partire dalla metà dell’ottocento non fa che insistere sulla sua differenza rispetto all’adulto e questa differenza – esibita, ostentata, mostrata per la prima volta come interessante (anziché riprovevole), resistente (anziché superabile) – fa scricchiolare la norma che l’adulto credeva di rappresentare. Di più: problematizza la visione dell’adulto come meta inevitabile e finale. L’alterità dell’infanzia, cioè, lungi dal voler essere quanto prima neutralizzata o eliminata attraverso processi di socializzazione e inculturazione, nonché attraverso meccanismi di punizione, come era accaduto nei libri per bambini (e nelle prassi educative) precedenti questa epoca, inizia a far riflettere, diventa in se stessa degna di essere indagata, raccontata, se possibile esasperata per poter essere meglio osservata. (pag. 37)

E Grilli cita e mostra moltissimi esempi di questa letteratura nella quale il bambino ha una relazione esistenziale con il non umano, ne fa letteralmente parte, ne deriva addirittura: un altrove selvatico cui appartiene perché ne proviene e dal quale viene irrimediabilmente attratto.

Proprio come accade alla bambina del mito e della nostra storia.

La bambina protagonista del mito e della nostra storia vive infatti questa appartenenza alla dimensione altra del selvatico, a tal punto che in una delle illustrazioni che amo di più di Sylvie Bello, a cui devo una gratitudine sconfinata per aver sentito profondamente la voce della bambina e dell’orsa, la bambina finisce per essere sottoposta dalla madre all’ “addomesticamento” dei capelli dopo che questi si erano quasi confusi con il pelo dell’orsa, la quale infatti compare, sempre nella stessa illustrazione, come sbiadita per essersi anche lei mescolata alla bambina.

La costitutiva apertura all’“altro” del corpo e della mente infantile – apertura che non attiene a una dimensione misticheggiante, ma è determinata molto concretamente da un sistema nervoso iper-ricettivo nei primi anni di età – rende il bambino un essere che è davvero del mondo, nel mondo, confuso con esso, anziché diverso e a parte, quale si percepisce e si pone l’adulto. Con tutti sensi ancora fibrillanti e all’erta, il bambino si protende verso il mondo e lo tocca, l’annusa e se ne contamina. (pag 44)

Questo fa la bambina nella storia, esplora, annusa, assaggia, fino a quando le due creature del margine si incontrano e si mescolano.

Nelle esigue tracce lasciate dal tempo noi sappiamo solo che la bambina del mito giocava con l’orsa, un’orsa conosciuta nella comunità, addirittura addomesticata. Ma sappiamo anche che questo giocare a un certo punto passa il confine e l’orsa reagisce con violenza.

Claudia Montepaone in un saggio dal titolo Lo spazio del margine. Prospettive sul femminile nella comunità antica, compie una accurata analisi sulla relazione tra il gioco e l’addomesticamento dell’orsa:

La fase di adattamento dell’orsa alla comunità viene definita più sottilmente in Souda; l’orsa si addomestica, cioè riduce formalmente la natura del suo essere, e il suo rapporto con la comunità è segnato da un atteggiamento di syntrophia (condivide cioè il cibo con gli uomini, n.d.r.), quindi ancora individuabile all’interno del contesto sociale, momento estremamente pregnante all’interno di una logica antica. …. Il gioco è il momento di rottura di questi “falsi” e precari equilibri; il gioco è innanzitutto tale da far emergere gli elementi aggressivi e liberi dell’orsa, volontariamente e necessariamente repressi in funzione della syntrophia, i quali, riconosciuti dall’animale nella fanciulla, provocano una reintegrazione della natura della fiera che si eccita e colpisce. (pag.17)

In sostanza i comportamenti dell’orsa e della bambina rivelano l’una dell’altra la vera natura, che in ogni modo e con ogni mezzo nel mito è da addomesticare.

Ancora così scrive Montepaone:

L’orsa nel nostro mito è strettamente legata alla donna e alla comunità stessa; essa è sì elemento naturale esterno, ma si rivela anche profondamente interna, nella misura in cui è simbolo dell’incontrollato che genera trasgressione, del pericolo per la società, che perciò viene prima in esso negato e poi ne causa la morte. Proiettate nell’orsa figurano le tensioni “naturali” dell’uomo e che la società, mondo del divieto, deve frenare e far confluire in canali prestabiliti. L’atteggiamento della comunità nei confronti dell’orsa, come si è già detto, è duplice: prima la si integra e poi non si può evitare di ucciderla. Ora, già dal momento in cui essa è accettata solo se diventa syntrophos, cioè se impara a convivere con il mondo umano, non c’è forse il primo monito della comunità che ricorda a se stessa – e in questo caso alle donne – che la continuità è legata alla soppressione di quegli elementi di fuga, quali la sessualità e la libera aggressività, e l’orsa non è quindi altro che la proiezione di questo problema profondamente e strettamente umano? La naturalità dell’orsa e della fanciulla vengono, infatti, colpite entrambe, e il rito rivive in entrambe le figure: l’orsa segna il momento della morte, dell’informale, del non sociale (neanche la syntrophia è sufficiente), attraverso il quale le fanciulle devono passare per esorcizzare, vivendolo, questo ruolo “maledetto”, caratterizzando così, proprio nel processo di drammatizzazione rituale del “passaggio” attraverso l’identificazione con l’animalità divina, il tipo di rapporto che la comunità definisce con il sacro e quindi con la “natura”.

È chiaro che nel mito di fondazione del santuario, legato all’iniziazione e al rituale di passaggio, il messaggio che doveva passare era che le bambine non potevano “giocare” liberamente con tutto ciò che rappresentava il fuori, il selvatico, tutto ciò che il bosco conteneva e che era privo di controllo da parte dell’essere umano, così come non era opportuno che un’orsa vivesse in prossimità della comunità umana.

Ma è altrettanto chiaro che se questo doveva essere il fine educativo, per arrivarci la comunità greca del V sec. a.C. aveva elaborato un complesso sistema culturale basato sulla narrazione di un evento attraverso il quale veniva sancito non solo cosa le bambine dovessero fare nel rituale, cioè le orsette, ma anche il fatto che fosse loro concesso di trascorrere un periodo di tempo presso il santuario, una vera e propria iniziazione, ma anche uno spazio di tutela da quel divenire già grandi, pronte a occupare il ruolo che la società imponeva loro.

Questo mi è sembrato paradigmatico di una società che, se deve contenere a tutti i costi l’elemento fuori controllo del selvatico e del femminile, allo stesso tempo tutela, almeno per il tempo dell’infanzia, la crescita delle bambine proprio a contatto con quell’elemento selvatico.

Cosa facevano dunque le bambine durante il loro soggiorno presso il santuario?

Di sicuro giocavano, perché attraverso il gioco potessero apprendere e imparare a conoscere il mondo selvatico, le piante, gli animali, e potessero imparare soprattutto a stabilire, nell’apprendimento condiviso, dove porre il limite per non sconfinare, non essere riassorbite dal selvatico. Non è un caso che alla fine del tempo trascorso nel santuario, attraverso la danza o corsa rituale, diverse e molto difficili sono le interpretazioni a riguardo, le bambine si dovessero liberare, facendo le orsette, di una veste color croco, cioè la pianta dello zafferano.

Bambine che giocano.

Molti studi sono stati dedicati a questo aspetto, il croco, era infatti un fiore di colore giallo intenso, utilizzato come sedativo per i dolori mestruali. Il croco tuttavia, se assunto in dosi massicce può anche provocare la morte, è cioè un elemento vegetale ambiguo, se da una parte è funzionale come analgesico, dall’altra può anche indurre la morte. E liberarsi di questa veste, facendo le orsette, sanciva lo spogliarsi definitivamente della loro infanzia, che certamente era percepita e considerata come un tempo di passaggio, un’età ambigua appunto, perché in contatto con quel selvatico, e in qualche modo anche pericolosa.

La danza, muovendosi come delle orse, cioè in modo maldestro, eccessivo, avrebbe consentito loro il definitivo passaggio alla vita adulta, nella quale ogni eccesso sarebbe stato bandito, ogni gioco proibito.

È molto probabile che imparassero anche altro durante il periodo di permanenza nel santuario, a danzare, per esempio, cosa che sarebbe servita loro per il rituale, a vivere il corpo in senso fisico, ragione per la quale nelle fonti viene ricordata una palestra, ma imparavano anche certamente i primi rudimenti della scrittura.

L’accecamento della bambina e la morte dell’orsa provocano nel mito e nella nostra storia una frattura, apparentemente insanabile, tra Artemide e la comunità. La bambina della nostra storia, però, nella mia immaginazione e nelle straordinarie illustrazioni di Sylvie, non torna dalla famiglia, come sarebbe accaduto a tutte le altre bambine che dopo di lei avrebbero partecipato a questa iniziazione. Si tratta di una bambina speciale, nonostante infatti non possa più vedere fisicamente con gli occhi il bosco e le creature, vegetali e animali, continua a sentire con tutti i sensi, esattamente come aveva sempre fatto, mantenendo viva dentro di lei la sensibilità della bambina che era stata.

E su precisa richiesta di Artemide la bambina torna nel bosco, ascolta la voce, udibile solo da lei, della divinità, che le dice esattamente cosa fare.

Da qui il finale della storia nel quale sarà proprio la bambina a dare senso persino alla morte della sua amata orsa, in un rovesciamento di prospettive rispetto alla logica adulta che aveva risposto alla crisi con violenza e attraverso l’eliminazione dell’incontrollabile orsa. La bambina, invece, si farà custode di quello spazio di margine, accogliendo una possibilità altra di stare in relazione con il selvatico, dentro e fuori di sé.

La prima volta che ho incontrato Sylvie eravamo in un posto selvatico e accogliente, nel cuore della città, “La casetta rossa”, un posto all’aperto, autogestito da ragazze e ragazzi, pieno di alberi e di parole condivise.

Sylvie aveva portato con sé le sue prime illustrazioni, era fine giugno del 2021.

Mi persi in quelle illustrazioni, in tutte quelle minuscole foglie che si muovevano sui fogli, mi sembrava che dentro si potesse sentire addirittura la voce della dea Artemide, mi sembrava anche che la bambina e l’orsa fossero creature ancora vive di un luogo lontanissimo, eppure così vicino a noi.

In quell’occasione, Sylvie mi parlò anche di una antropologa, di cui aveva visto un documentario e di cui sapeva che era stato pubblicato un libro, tradotto in italiano da Bompiani, con il titolo Credere allo spirito selvaggio.

Nastassja Martin racconta la storia del suo incontro con un orso nelle regioni polari della Kamchatka, uno scontro più che un incontro che le ha sfigurato il volto e procurato mesi e mesi di profonda sofferenza, nonché interventi chirurgici delicatissimi.

Gli aspetti più interessanti del suo racconto sono tuttavia le riflessioni che scaturiscono dall’incontro con una creatura selvaggia e con la sua violenza.

Mi è sembrato in alcuni tratti, mentre leggevo, di sentir parlare la bambina, in altri addirittura l’orsa, e forse erano la stessa voce, quella di tutte le bambine senza voce.

Il mese di ottobre sta per finire, sono seduta al tavolino di un bar all’aperto ad Arcachon. Il mare di fronte e il sole d’autunno alle spalle, a riscaldarmi la testa senza capelli marchiata dalla bestia dell’altro mondo: quello dove non si cammina sui selciati rosa sotto lampioni bianchi all’ombra delle palme. Guardo le barche e le loro catene arrugginite che scompaiono sotto il pelo dell’acqua. Mi dico che farei meglio ad accettare la mia inadeguatezza, ad ancorarmi al mio mistero. Le barche galleggiano e io mi ricordo degli attimi di folgorazione dopo la lotta. L’evidenza della foresta, l’evidenza che mi fa decidere di non morire. Voglio diventare un’àncora. Un’àncora pesantissima, che affonda fin nelle profondità del tempo prima del tempo, il tempo del mito, dell’utero, della genesi. Un tempo simile a quello in cui gli umani dipinsero la scena del pozzo a Lascaux. Un tempo che per me e l’orso, le mie mani nella sua pelliccia e i suoi denti sulla mia pelle, è un’iniziazione reciproca: una trattativa sul modo nel quale vivremo. Le barche galleggiano e io visualizzo quest’àncora mentre scompare in uno spazio che mi precede e che mi dà origine. Mi dico che se è a quest’àncora che ormeggio la mia imbarcazione, essa non andrà più alla deriva: ondeggerà sulla superficie viva del presente. (pag. 61)

BIBLIOGRAFIA

Seveso G., L’educazione delle bambine nella Grecia Antica, Franco Angeli 2020 (9* ristampa)

Montepaone C., Lo spazio del margine. Prospettive sul femminile nella comunità antica, Donzelli 1999

Van Gennep A., I riti di passaggio, Bollati Boringhieri, 2006 (ristampa)

Dowden K., L’iniziazione femminile nella mitologia greca, ECIG 2003

Fanos V., Fanos E., Mormile R., Corridori M., L’infanzia tra storia e mito, Hygeia Press 2014

Martin N., Credere allo spirito selvaggio, Bompiani 2021

Angelo Brelich, Paides e Parthenoi, Editori Riuniti, Roma 2014

Marco Giuman, La dea, la vergine, il sangue. Archeologia di un culto femminile, Longanesi editore, 1999

(a cura di) Bruno Gentili, Franca Perusino, Le orse di Brauron, ETS editore, 2002

Diana Guarisco, Le “orsette” di Brauron, in Academia.edu e in "Storie e linguaggi", 3 (2017), fasc.2, pagg. 183-196 https://www.academia.edu/40040446/Le_orsette_di_Brauron

(a cura di) Cantatore L., Galli Laforest N., Grilli G., Negri M., Piccinini G., Tontardini I., Varrà E., In cerca di guai. Studiare la letteratura per l’infanzia, Edizioni Junior 2020

Capomacchia A.M.G., Pezzetta C., Danzano le orsette. Dal complesso mitico rituale di Brauron alla narrativa per l’infanzia, in Eroiche fanciulle, sante bambine, cattive ragazze, Sapienza Università editrice 2024: pagg. 75-86