Mio amore, con il titolo Mon amour è stato pubblicato, nel 2002, da Autrement. Oggi, a 18 anni di distanza, in accordo con la sua autrice, lo abbiamo recuperato e ridato alle stampe. Beatrice Alemagna, più volte ha spiegato di senitre l’esigenza di un cambio di linguaggio, da un libro all’altro. Come se ogni storia avesse bisogno di un registro nuovo, per trovare la propria forma migliore. Su questo e su altri aspetti del libro le abbiamo rivolto alcune domande.

Copertina distesa di Mio amore, di Beatrice Alemagna.

In Mio amore hai cercato un linguaggio nuovo in una tecnica desueta, o, quanto meno, poco frequentata: quella del cucito e del ricamo. Cosa ti ha spinto a sceglierla e che difficoltà hai incontrato nel realizzare queste illustrazioni?

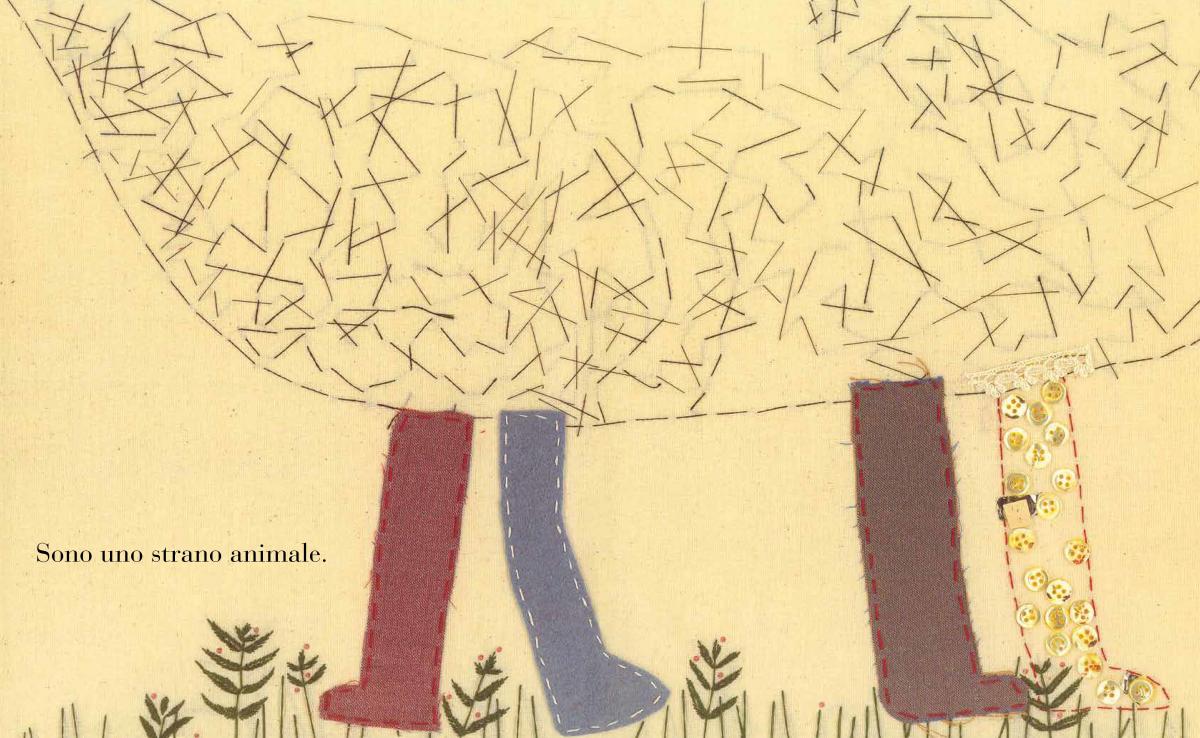

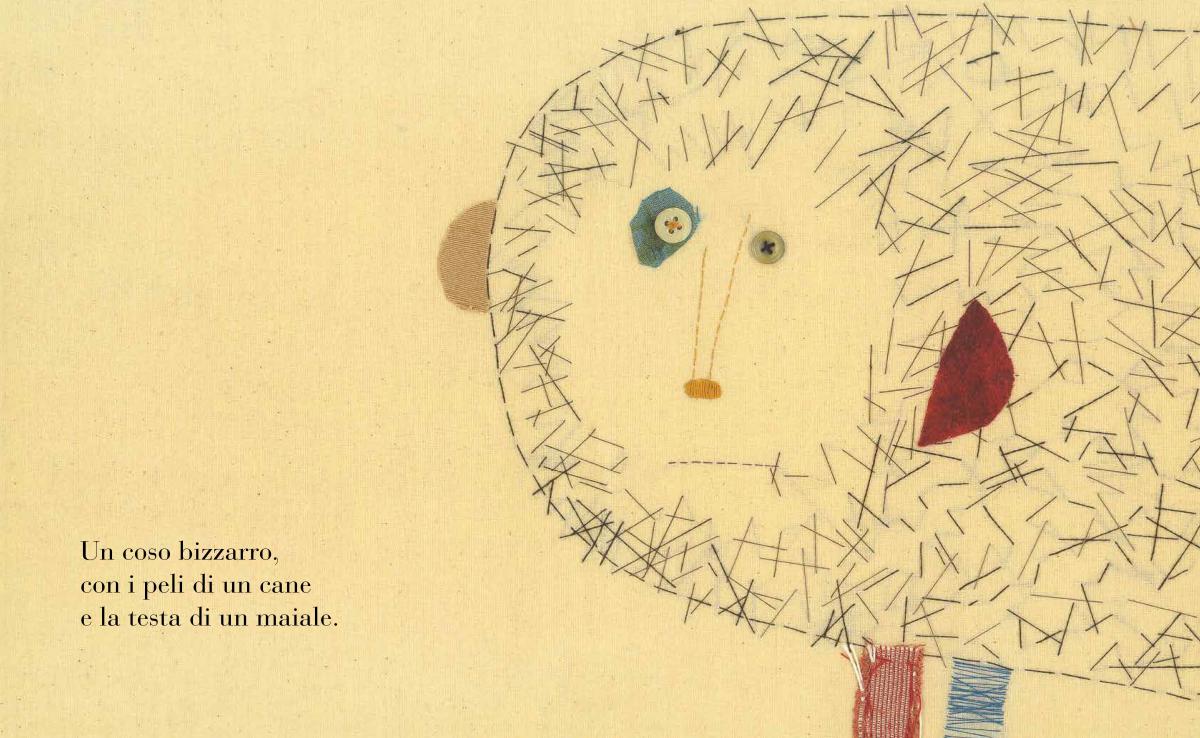

Tantissime difficoltà. Non avevo mai tenuto un ago e un filo in mano! A metà libro ho pensato di buttare tutto all’aria. Poi ho perseverato. Mio amore ha 18 anni. È un libro di “gioventù” e questo non per sottolinearne l’ingenuità, ma solo per contestualizzarlo all’interno della mia produzione: è stato il mio quarto libro (oggi sono più di quaranta) e da autodidatta in illustrazione, tentavo nuove strade espressive, presa com’ero nella mia rivoluzione personale. Un capovolgimento del semplice disegno. Ho avuto voglia di interpretare la schiettezza del testo con una tecnica di ‘segno’ che potesse portarmi a immagini basiche, elementari, quasi primarie. Il ricamo mi è parso ottimo per confrontarmi con un’uscita decisa dal mio stereotipo, uno spostamento di prospettiva. Mettersi i bastoni tra le ruote, spesso, è un buon modo per andarsene artisticamente altrove. E a me questo altrove interessa da sempre e incuriosisce ancora molto. E poi ho trovato che fili, bottoni e stoffe, prolungassero la sensazione di affettività, di dolcezza. Quasi fossero un richiamo al tatto e dunque alla carezza. In un libro intitolato così, questo richiamo mi pareva coerente.

In Mio amore, si ritrova uno dei tuoi temi classici, quello dell’identità. Un «coso bizzarro, con i peli di un cane e la testa di un maiale» attraversa le pagine sentendosi appioppare, a ogni incontro, ogni sorta di nome: scimmia, cane, leone, piccione, ratto, topo, maiale… La cosa interessante è che, qui, rispetto alla classica struttura degli albi che raccontano la ricerca di sé, si pensi a Pezzettino di Leo Lionni, la ricerca è invertita: non è lo strano coso a chiedersi chi è, sono gli altri a domandarglielo e a imporgli, di volta in volta, una risposta, suggerendo che forse l’ossessione per la definizione di sé più che un’esigenza dell’individuo coincide con una richiesta sociale di conformità. Questa cosa è molto divertente.

È vero: il tema dell’identità mi è molto vicino e ricorre spessissimo nei miei libri. Qui c’era, però, la voglia di parlare di un amore senza esitazioni, senza domande, senza restrizioni. Un po’ un amore che potrebbe essere quello dei genitori verso i propri figli. Ma pure al contrario: dato che i bambini amano i loro genitori sempre in modo totale, al di là delle connotazioni e delle categorie.

Questo albo ha 18 anni, ma ha retto benissimo al tempo. Dalla prima edizione, è cambiata una sola cosa: la copertina, che tuttavia è un aspetto molto importante del libro. Che riflessione ti ha portato a cambiarla?

La copertina originale era frutto di due problemi: l’urgenza e l’inesperienza. Poiché la tecnica del ricamo richiedeva comunque dedizione e tempo (ricordo che al momento della consegna degli originali ne avevo pochissimo), ho creato la prima copertina in modo rapido e senza troppe riflessioni. Ma sin dalla prima pubblicazione (in Francia, dopo quella del 2002, c’è stata una ristampa nel 2006) ho capito che l’immagine era sbagliata. Non raccontava niente. Ritraeva il personaggio senza alcuna intenzione precisa. Per questa prima uscita italiana, ho scelto un’immagine dell’interno. Mi è stato chiesto se non andassi così a spiattellare il senso del libro in copertina, ma a mio parere questo problema non sussiste. Non si tratta di svelare o no qualcosa. Non mi pare che il nucleo di questo libro sia il finale della storia (tra l’altro molto lineare): la nascita cioè dell’amore tra i due personaggi, bensì la dialettica stessa grazie alla quale si sviluppa il racconto. Il senso e il nesso del libro sono da trovare nell’ellissi che il racconto tenta di operare rispetto alle categorie di specie, alle necessità di classificare l’identità degli esseri. Essere se stessi può significare non essere niente altro che un essere amabile, amato e capace di dare amore. Possono non necessitare altre spiegazioni.

Per questo sono convinta che la copertina nuova sia molto più giusta della precedente. Racconta che si parla di un incontro, ma non svela nulla.

Questo libro, a nostro avviso, è un concentrato di alemagnità. In cosa pensi consista questa strana dote: l’alemagnità? Riesci a immaginarla?

Questo termine mi fa ridere! Forse questa alemagnità di cui parli è la mia prossimità con il mondo infantile, la conoscenza, dunque, di alcuni elementi, la voglia di analizzarli e l’amore per questa analisi. Credo che la sofferenza di questo lavoro (perché tanto ormai credo che si soffra in tutto ciò che si fa e che senza questa sofferenza non si possa in realtà fare le cose davvero bene) consista nel percorrere le proprie paludi, tenendo le nostre idee con forza, sbrogliandole e ordinandole in gomitoli da esporre poi agli occhi degli altri. Esporsi è sempre un esercizio delicato, che richiede una buona dose di coraggio e di determinazione. È una ginnastica a volte ustionante.

Non mi stupirebbe che l’alemagnità di cui parli fosse una contraddizione: un misto di una cosa presa molto da dentro, da in fondo a me stessa che però poi è capace di emergere in entusiasmi profondi e comunicativi. Chissà che non sia questo.