[di Rita Gamberini]

Vivo in una casetta solitaria al limite di un bosco, di questi tempi è una fortuna. In casa ci sto poco affacendata come sono a fare provvista di stecchi e piccoli tronchi caduti che alimentano una provvidenziale stufa blu, a raccogliere foglie per tenere pulito il cortile, vagare nei dintorni cercando di riconoscere uccellini e rapaci, distinguere orme di animali, avvistare caprioli, raccogliere aculei che gli istrici donano alla mia nutrita collezione e poi tutto il resto in ascolto. Il postino passa raramente annunciato dall’allarmato abbaiare del mio cane Billy che strappa il silenzio

Passa qualche cacciatore e mi chiede se abito qui. Allora spiego che in questi posti ci sono nata e ai più anziani racconto delle mie origini e di chi sono figlia, quasi a desiderare che si ricordino chi era mio padre che per il suo lavoro entrava nelle case di tutti con le bombole del gas in spalla.

È facile, qui, tornare indietro nel tempo e ricordare, così mi ricordo di una casa e di sparse briciole di infanzia.

La nostra casa, quella dove ho vissuto fino a quando non sono andata all’università e fino a quando non ho preso il volo, era una villetta modesta ma molto carina. In giardino rose, tulipani, gladioli, viole del pensiero, qualche alberino, amareno, albicocco, pero e melo. Un piccolo pezzo di terra coltivato infruttuosamente a patate dove le “gambarelle”, i mostruosi grillotalpa, avevano il sopravvento.

Nei giorni in cui veniva completata la recizione, un grazioso muretto e semplici colonnine ornate ognuna del suo bel cappello, persi qualche dente da latte che, per entusiastica e determinata ispirazione del babbo, finì immortalato nel cemento fresco a testimoniare la crescita della casetta e di una bambina. Il muratore deputato all’impresa era un simpatico giovanotto muscoloso e abbronzato, con la canotta di cotone a righini e un baschetto di pannolenci entrambi rigorosamente di colore “blu muratore”. Lo guardavo ammirata mentre mi sorrideva.

Era una delle poche case nuove della zona, frutto di un periodo storico, la fine degli anni Cinquanta, in cui anche un semplice operaio poteva permettersi di osare una impresa del genere. Negli anni a seguire la casa subì diversi interventi, comparvero nell’ordine una piccola ala e un nuovo piano, affinché in futuro a ognuno di noi tre fratelli potesse essere assegnato un appartamento.

Nei dintorni ci accoglievano soffici colline, cespugli e arbusti dell’appennino che regalavano more, i “cagapugli”, ovvero le bacche di biancospino, le “paterlenghe”, quelle di rosa canina, e grappoli di frutti viola e rossi vietatissimi da mangiare, a spremerli ci si poteva fare l’inchiostro.

D’estate, in un campo vicino accompagnavo la nonna a stendere le lenzuola; d’inverno, dopo un’abbondante nevicata lo percorrevamo in un interminabile su e giù con una slitta formato famiglia dove saliva anche il cagnolino di casa.

Sul retro della casa trovò posto una piccola costruzione in muratura che all’improvviso si popolò di polli e galline. Quando fu introdotto il divieto di tenere animali da cortile nelle aree urbanizzate, il pollaio divenne la cuccia del cane.

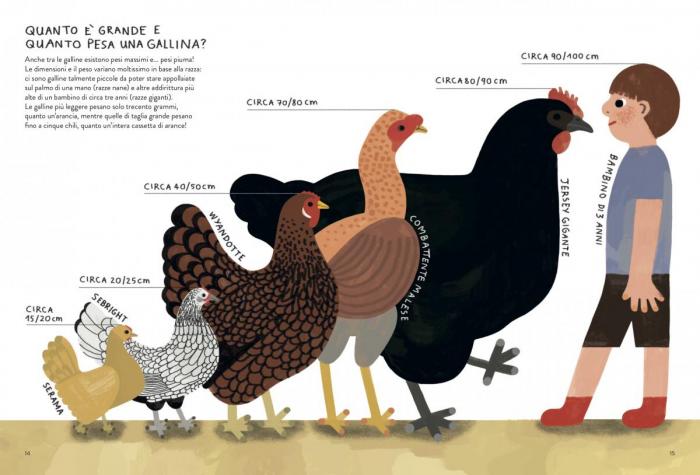

Illustrazione di Camilla Pintonato per il bellissimo Gallinario, un'enciclopedia illustrata dedicata alle galline, di Barbara Sandri e Francesco Giubbilini, edito da Quinto Quarto 2020, che potete guardare qui e di cui potete leggere qui.

Uno dei miei compiti era di portare nel pollaio una sgangherata pignatta dove si cuoceva il mangime, un misto di crusca, pane vecchio e avanzi di cucina che prima di giungere a destinazione non riuscivo a non assaggiare. Quando nascevano i pulcini li portavamo al caldo in solaio e la nonna bagnava il becco di quegli esserini pigolanti con un po’ di mollica di pane imbevuta nel vino che, sosteneva, li avrebbe fortificati.

Di tanto in tanto qualche gallina finiva in pentola e io assistevo curiosa a tutte le operazioni del caso: tirare il collo, immergere la malcapitata nell’acqua bollente per facilitare la spiumatura, togliere le interiora facendo attenzione a preservare eventuali uova in formazione, a volte stupacenti grappoli arancioni, strinare sul fornello i molesti residui di penne, lavare bene sotto l’acqua corrente e via via sino a comparire sulla tavola nel piatto dei bolliti, dove troneggiavano impettite le zampe del pennuto, sottoposte in fase di preparazione a un’accurata pedicure, di cui si gustavano tendini e nervetti. Non mi soffermo, ma nemmeno posso ignorare, la crudeltà che agivo nei confronti di mia sorella che rincorrevo per casa brandendo il pollo appena spiumato, facendomi beffe della sua proverbiale e mai superata ornitofobia. Di questo oggi mi rammarico, ma il senso di colpa allora era lontano da me anni luce. Non che nel tempo non ci abbia poi avuto a che fare, ma sai cosa c’è? Che adesso è scomparso, se ne è andato da dove era venuto, così da farmi tornare di nuovo una bambina.