[di Elena Iodice]

Mi serve distacco per raccontare le cose. È passato quasi un mese dal Tuttestorie – Festival di Letteratura per Ragazzi e ancora le emozioni non si sono placate. Tornano, ogni giorno, infilandosi tra gli impegni e le incombenze, deviando i sogni, aggiustando i progetti o suggerendone di nuovi. Perché è così: ho l’impressione, netta e fortissima, che quell’esperienza mi abbia cambiata.

È stato il mio primo festival, forse è anche questa la ragione. Quando Manuela Fiori mi ha scritto per chiedermi di inviare la candidatura, non avevo la più pallida idea di quello che significasse partecipare ad un festival. «Il tema è i desideri, sei libera di proporre una serie di laboratori partendo da un libro». Mi si chiedeva un progetto ed io che di progetti vivo, mi sono messa al lavoro. Parlare di desideri. Difficile. Mi accorgo che io stessa farei fatica ad estrapolare un desiderio tra i molti che portano la mia mente di qua e di là. Quale è il mio desiderio? È difficile desiderare ancora di più raccontare ciò che si desidera. Nel momento in cui il desiderio prende voce, sembra immediatamente banale. E così decido di partire da quello che so fare: ascoltare i desideri degli altri. Dei bambini, con cui lavoro, degli artisti di cui attraverso le storie e di quelli nascosti dentro le fiabe. Dall’ascolto di quelle voci spero di imparare a riconoscere il mio, di desiderio, di imparare a vederlo, a distinguerlo nel mare delle voglie e dei vorrei.

Le sedie dei magari! al Festival.

L’allestimento della piazza centrale dell’Exma.

«Mi piace ascoltare i desideri degli altri. Quando li esprimono, io stesso mi auguro che si realizzino.»

(Se potessi esprimere un desiderio, Jimmy Liao)

Il desiderio di Rosmarino: vorrei solo essere Rosmarino.

(Rosmarino, Brigitte Minne e Carll Cneut)

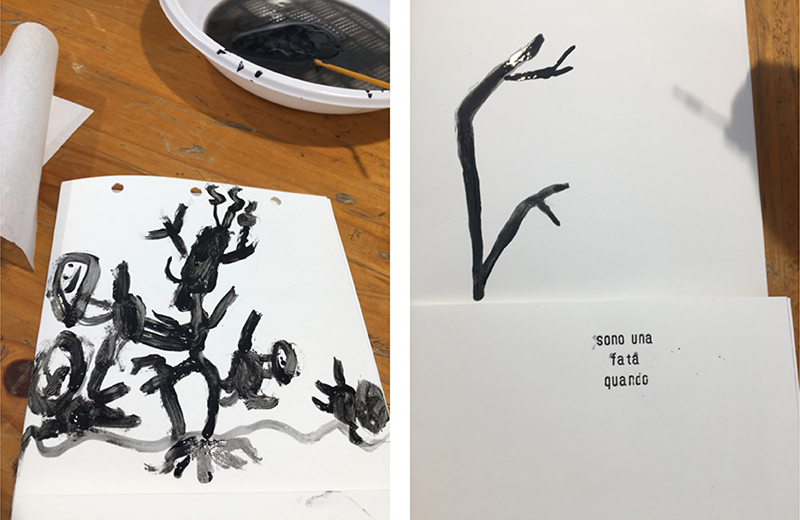

Per il suo compleanno Rosmarino riceve una bacchetta magica. Rosmarino avrebbe preferito un paio di pattini a rotelle. Ma il regolamento delle fate parla chiaro: sono proibiti! «E se poi cadi e ti sanguina il naso?» «Non è un bello spettacolo per una fata!». Vorrebbe una barca, vorrebbe un cappello ma i suoi desideri si scontrano sempre con il Regolamento. Ad una fata tutto questo non è consentito. Una fata non può permettersi il lusso di desiderare a piacere. Rosmarino realizza: «È una brutta faccenda essere una fata. Molto meglio essere una strega. Le streghe possono sporcarsi, gridare, ridere. E anche andare in barca nello stagno». E così, Rosmarino decide: io sono una strega. Questa decisione suscita il coro disapprovante e scandalizzato della comunità delle fate. Anche la mamma, stanca della cocciutaggine di quella figlia irriconoscente, la osserva andarsene verso il bosco delle Streghe con l’aria presuntuosa di chi conosce il fallimento a cui portano desideri non allineati. «Tornerà, tornerà, il bosco delle Streghe è un posto tremendo». Ma nel Bosco delle Streghe, Rosmarino scopre una realtà diversa da quella che le hanno descritto. Finalmente può arrampicarsi sugli alberi, andare in barca nello stagno, imparare a cavalcare una scopa volante con cui attraversa i due mondi, quello che le appartiene di diritto e quello che si è scelta seguendo i suoi desideri.

Il bosco delle streghe, illustrazione di Carll Cneut.

La mamma comincia a temere che quella figlia non tornerà. È assalita dalla nostalgia, dalla preoccupazione. E così fa le valigie, si infila il cappotto e vola sulla terra. Rosmarino la trascina nel mondo che si è scelta la mamma non si tira indietro. Supera le sue barriere e capisce che, forse, non è così male. Vanno a pattinare, mamma e figlia, e in barca e ad un tè con le streghe. Alla fine, si convince: «Rosmarino, se proprio vuoi, puoi essere una strega». Ed è lì, in quel momento che la storia ha una svolta. Il desiderio di Rosmarino sembra essersi avverato, l’happy ending fa capolino dalle pagine.

«Ma io non sono una strega» dice Rosmarino. «Io sono Rosmarino.»

Rosmarino libera di essere Rosmarino (Carl Cneut)

Voglio essere semplicemente Rosmarino. I bambini, nella tenda Tam Tam o nella sala Su e Giù ascoltano. C’è silenzio. Li vedo quelli che si sono riconosciuti, quelli che vorrebbero sporcarsi le mani, sbucciarsi le ginocchia, fare gara di sternuti. Chiedo, maliziosamente: «C’è qualche fata tra voi?». Nessuno fiata. «Tutte streghe, mi è capitato proprio un bel gruppo!» Qualcuno fa un passo indietro: «Però, io a volte sono brava...». Eccola, l’incertezza che mi serve per iniziare. Visto che siamo tutti streghe, partiamo da lì, da quel bosco cupo e misterioso. Tiro fuori chine, pennelli da dentista, gioco con l’acqua per farli ragionare sulle diverse trasparenze che si possono ottenere. In un attimo, nascono alberi, neri, densi, fragili o potenti, eterei o ben piantati in una terra nerissima come la pece.

Le mani costruiscono i boschi.

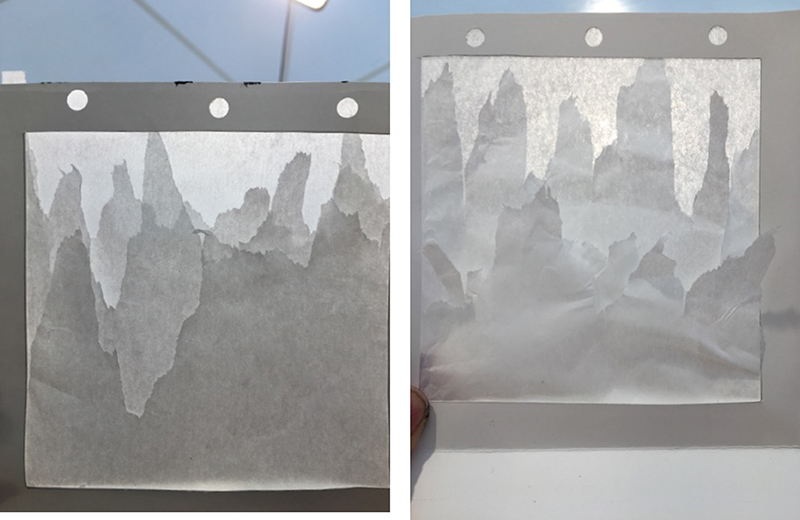

I boschi sono fatti. Loro mi guardano, hanno capito che non è finita lì. Ora serve rappresentare il mondo delle fate, quel castello dalle torri dorate appoggiato sulle nuvole.

Il mondo delle fate, appoggiato sulle nuvole.

Usiamo la tecnica del collage a strappo e sovrapponiamo strati di carta velina bianca. Le luci delle tende ci aiutano ad osservare le trasparenze impalpabili di quei paesaggi che le mani compongono. Il castello è fatto di segni dorati. «Non sembra un castello però anche sì», dice qualcuno. Cominciano a capire il senso dell’astrazione.

Il castello dalle torri dorate.

«E i fiori?» chiede qualcuno. Nella tavola centrale, Carll Cneut ha disegnato un tappeto di fiori multicolore. Al pari mio, anche loro hanno colto che in quei fiori si cela il non detto. Voglio che restino nei territori del segno, che trovino nuovi modi di rappresentazione. Ho tagliato per loro un po’ di listarelle negli stessi colori usati da Cneut. Le dita funzionano da fuso, la carta si arrotola fino a formare piccole corolle spiraliformi.

I fiori del bosco delle streghe.

Il cartoncino su cui hanno lavorato ora si piega: i due mondi, quello delle fate e quello delle streghe si guardano. Serve collegarli, creare dei passaggi, come giustamente osserva Riccardo. Seguendo la tradizione di Maria Lai, che qui è di casa, usiamo il filo. «È la traiettoria della scopa», sento dire. Entrando ed uscendo dai margini delle due pagine, il filo le lega, le pone in relazione, senza che nessuna delle due sia negata.

Passaggi collegano i due mondi.

Ora Rosmarino è libera di essere Rosmarino.

Il desiderio di Yayoi: voglio essere un'artista.

Yayoi è una bambina giapponese. A Matsumoto la sua famiglia possiede grandi serre dentro le quali lei si rifugia per disegnare: dipinge puntini usando i polpastrelli di quelle mani ancora piccole.

Yayoi disegna nelle serre di famiglia, illustrazione di Ellen Weinstein (Da qui all’infinito, di Sara Suzuki ed Ellen Weinstein, MoMa - Fatatrac.)

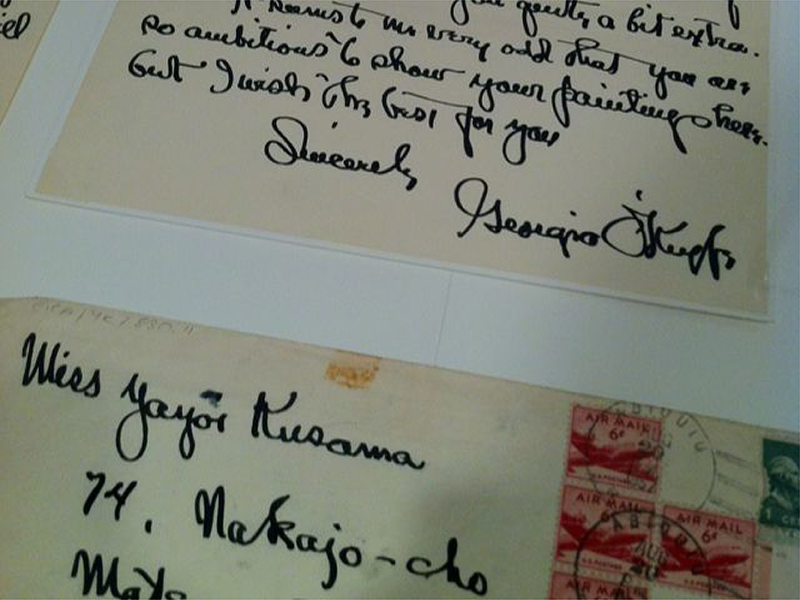

Il suo destino sembra segnato, come ogni brava figlia di famiglia borghese, secondo la tradizione, deve solo trovare un buon marito ed imparare l’obbedienza delle donne fasciate nei kimono di seta. Ma Yayoi vuole fare l’artista. Yayoi vuole disegnare. Un giorno, in un negozio, trova un libro della pittrice americana Georgia O’Keefe. Lo sfoglia, se ne innamora e con l’incoscienza che solo i sogni danno, le scrive. Inaspettatamente, la O’Keefe risponde. Le suggerisce di non mollare.

La risposta di Georgia O’Keefe alla giovane Yayoi.

E così, Yayoi riprende a disegnare zucche, a ritrarre quei fiori che, per via delle allucinazioni di cui soffre, le parlano. «Io sono Alice» dirà poi, e il mondo che esce dalle sue mani che febbrilmente disegnano sembra proprio quello che si nasconde oltre lo specchio. Parte, Yayoi, con pochi yen infilati nelle scarpe, e approda in quella New York dove tutto si azzera. È un puntino, si sente scomparire in mezzo a galassie infinite, in una di quelle reti che dipinge compulsivamente sulle pareti del suo appartamento.

Yayoi dipinge reti immense sulle pareti del suo appartamento, illustrazione di Ellen Weinstein.

Ma solo lì, tra milioni di piccole, puntiformi luci, quel puntino trova finalmente il suo senso. Ricopre stanze, pareti, cavalli, zucche. Usa specchi per moltiplicare le immagini all’infinito, per annullare ogni limite, per accompagnare chi guarda dentro la possibilità di obliterare sé stesso, perdendosi dentro galassie senza confini.

Yayoi Kusama, Infinity mirrored room - the souls of millions of light years away, 2013.

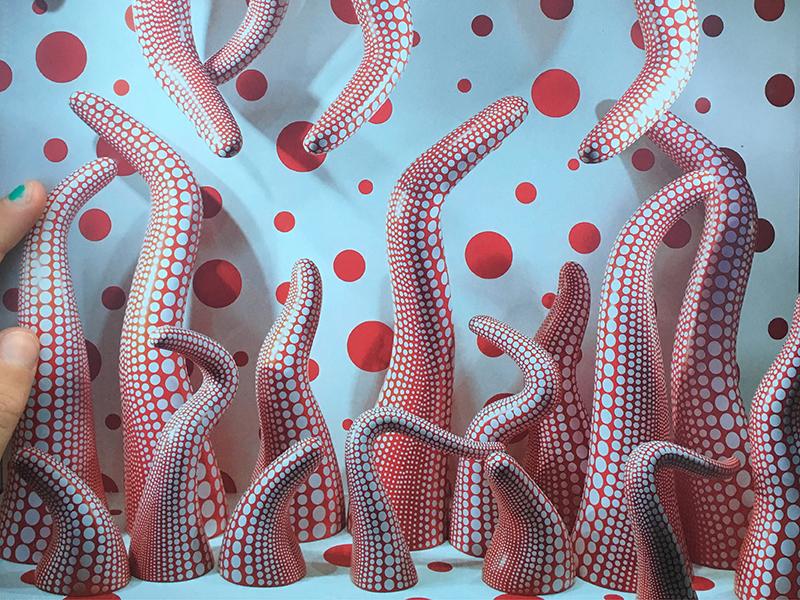

Racconto la storia di Yayoi e subito mi rendo conto di una cosa strana: mentre noi adulti esibiamo una curiosità morbosa per questa donna che ha scelto di vivere metà della sua vita in un manicomio, i bambini la percepiscono immediatamente come un’amica, come qualcuno che si riconosce a pelle. Mostro l’installazione che l’artista ha realizzato per Louis Vuitton.

Yayoi Kusama per Louis Vuitton, dalla monografia Kusama, di Louise Neri e Takaya Goto (Rizzoli).

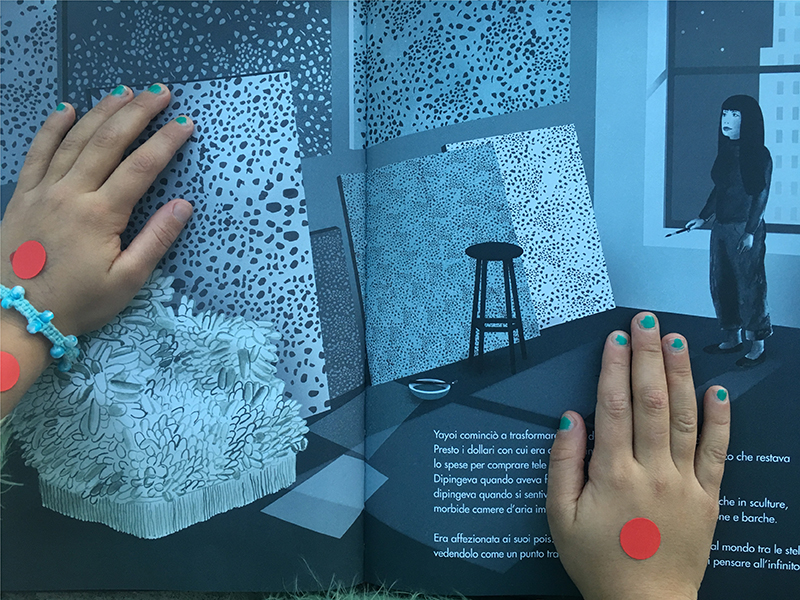

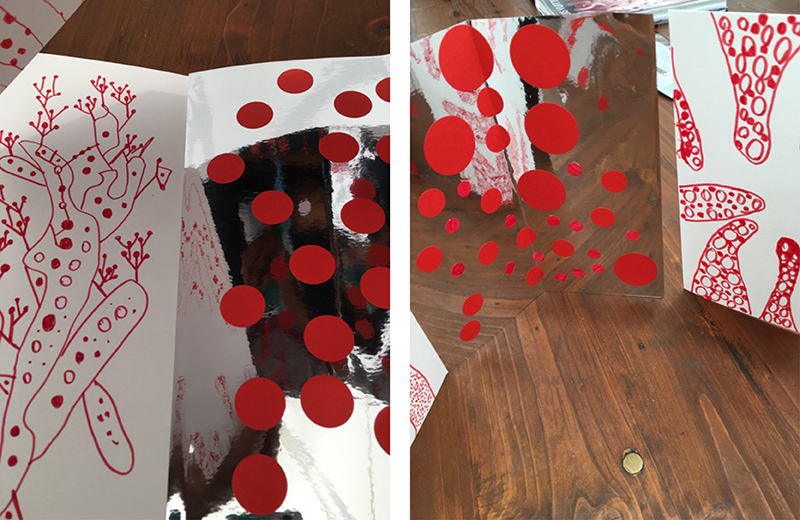

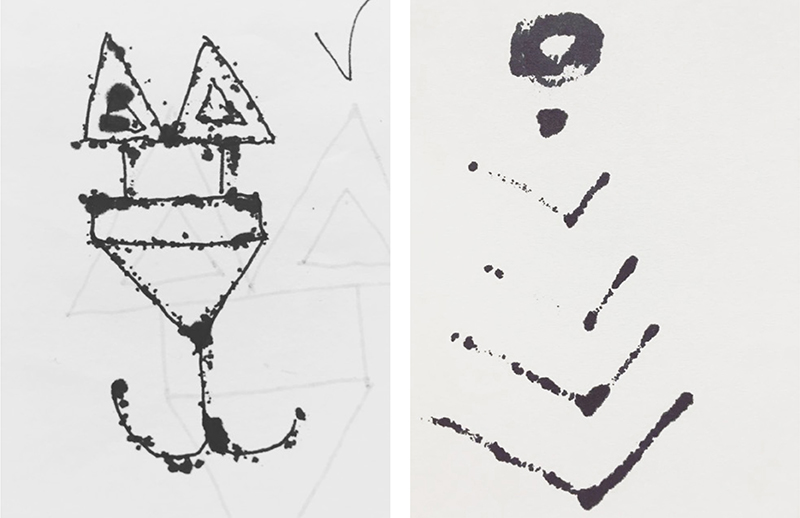

Enormi tentacoli nervi biomorfi riempiono lo spazio: i puntini rossi, posandosi sugli oggetti, annullano la loro presenza, facendoli scomparire sullo sfondo. Dò loro un leporello: sulla prima facciata dovranno disegnare tentacoli. Iniziano subito, non chiedono altre istruzioni ed io mi rendo subito conto che l’incontro con l’arte è stato fecondo. Non ce n’è uno uguale all’altro. C’è chi, inconsapevolmente, riproduce una delle infinity net, le reti di Yayoi; chi indugia, ripetendo parossisticamente, più e più volte, lo stesso segno.

I tentacoli prendono forma.

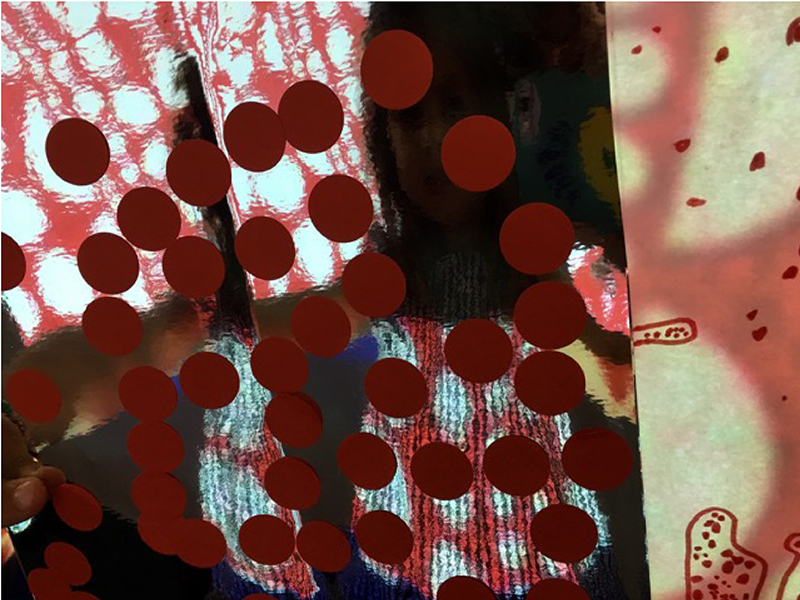

Consegno loro un pezzo di carta speciale, uno specchio ultra riflettente su cui attaccare polka dots adesivi. Il confine si spezza. Nel lavorare, le mani, i visi, gli occhi si specchiano divertiti. Siamo fuori o siamo dentro? Dove finisce l’opera d’arte? I volontari – insostituibili- fanno partire la proiezione che ho preparato. A questo punto, i puntini sono ovunque, sulla pelle, sui vestiti, sui muri.

Si entra dentro l’opera.

Gli specchi, attaccati sulle due facciate libere del leporello, riflettono ogni cosa e il laboratorio si trasforma in un gioco serissimo che presto coinvolge anche i genitori, tornati da fuori a riprendersi i figli. Si consumano decine di foglietti di pois per attaccarli sulle braccia, sulle guance di questi adulti inizialmente un po’ perplessi ma che presto si lasciano coinvolgere e trasportare dentro quel mondo. Quello che si è fatto, l’elaborato, finisce sullo sfondo. È l’esperienza che conta, quel pezzo di vita che l’incontro vero con l’arte chiede. Allo spettacolo della sera, seduta sulle gradinate, li riconosco quelli che sono stati con me, da quei puntini rossi e bianchi ancora attaccati, segno dell’avvenuto contagio, di quel viaggio, compiuto insieme, da qui all’infinito.

Da qui all’infinito.

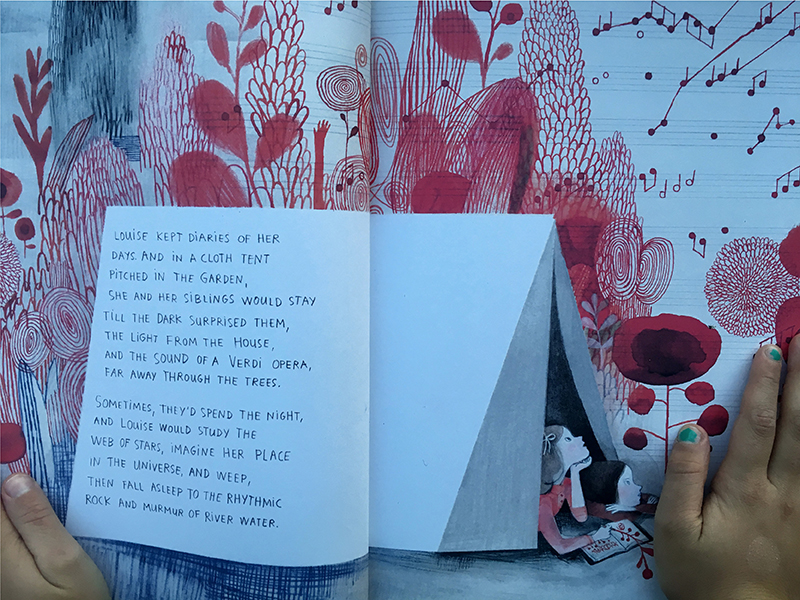

Il desiderio di Louise: voglio tornare sulle rive del fiume.

Louise crebbe in una casa vicino ad un fiume, illustrazione di Isabelle Arsenault (da Ninna nanna di stoffa, di Amy Novesky e Isabelle Arsenault, Mondadori Ragazzi).

La famiglia di Louise restaura arazzi. La casa in cui vivono è sulle rive di un fiume le cui acque, ricche di tannino, rendono possibile il fissaggio del colore sulle fibre. Louise è piccola, accompagna la madre nel lavoro su quelle grandi opere tessili. Restaura piedi, è lì che il suo sguardo arriva. «Mia madre è un ragno». Come il ragno non impazzisce se la sua tela si rompe, così la madre di Louise resiste di fronte ai tradimenti del marito, tiene insieme, nella sua ragnatela, Louise e i suoi fratelli. Dentro una tenda, architettura di tessuto, Louise ascolta il mormorio del fiume che diventa una ninna nanna capace di calmare l’angoscia, la paura, la rabbia.

Louise e i suoi fratelli restavano al riparo di quella tenda fino a quando il buio non li sorprendeva, illustrazione di Isabelle Arsenault.

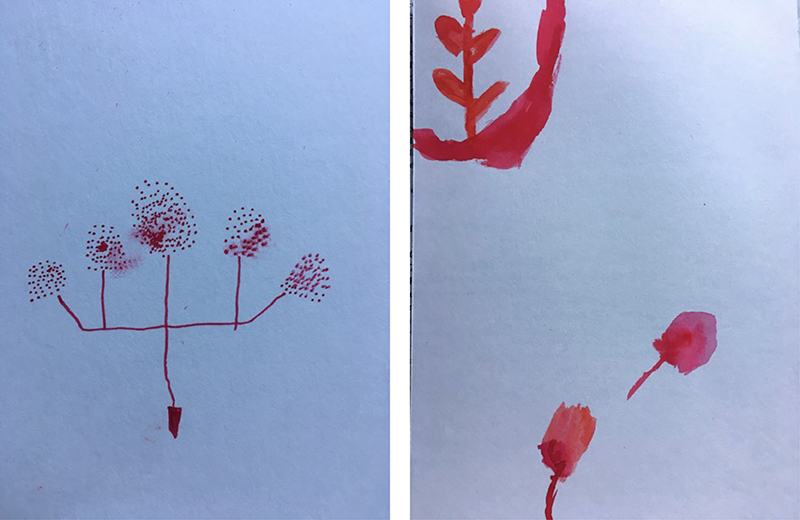

Disegna fiori, Louise, li disegna compulsivamente usando chine, inchiostri, fili, tessuti. Sono macchie rosse che si allargano sul foglio, assumendo la fattezza di organi viventi: sembrano polmoni, cuori e come tali pulsano, respirano.

Louise Bourgeois, Les fleurs.

Quello su Louise è il primo laboratorio della domenica mattina: gli spazi del festival sono ancora immersi in un’atmosfera placida.

Mi hanno preparato lo spazio nella torretta Tic-Tac, in alto, lontano da tutto e da tutti. Mi sono portata con me un piccolo amplificatore. Diffonde il rumore di un fiume: è su questa musica che lavoreremo. Voglio che immaginino, i bambini, di essere davvero lì, sulle rive della Bievre. Ode a la Bievre, come avrebbe detto Louise.

Louise Bourgeois, Ode a la Bievre, 2007.

Il rosso è l’unica regola. Mostro loro cosa succede aggiungendo alle chine più o meno acqua. Guardano quelle macchie allargarsi, farsi vive. Le mani cominciano a sperimentare: c’è chi procede a piccoli tocchi, quasi da miniatura, e chi invece le osserva espandersi e riempire il foglio.

Fiori rossi sbocciano nella torretta Tic-Tac.

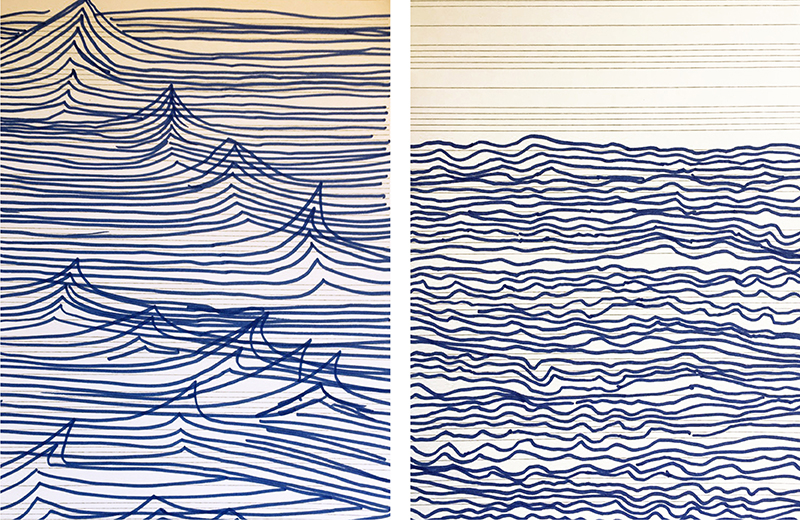

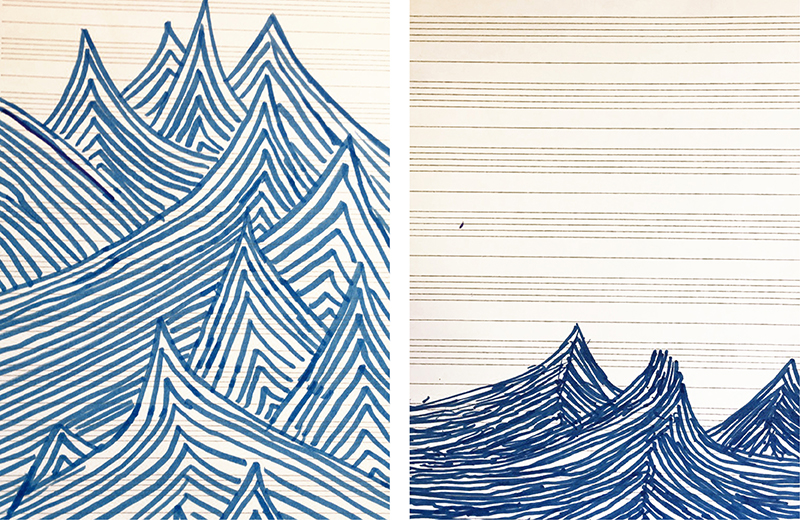

Appendiamo i fiori sul pannello, accanto a quelli di Louise. Faccio fatica a togliere le loro mani dai pennelli, vorrei proporre loro di entrare nelle acque del fiume prima di andare. Fu l’esperienza di Louise, vorrei fosse anche la loro. Si lasciano convincere quando vedono i pentagrammi, la carta da musica che, qualcuno mi fa notare, qui è anche il nome di un pane. Mostro loro l’opera Insomnia e chiedo di chiudere gli occhi ascoltando quel mormorio, quel sottofondo che gorgoglia, sciacqua, sciaborda. Ed eccoli uscire dalle punte dei pennarelli blu, quegli elettroencefalogrammi del fiume, le onde, le rapide, i mulinelli tradotti in segni sovrapposti.

La Bievre nasce dalle dita e dall’inchiostro blu.

E in un attimo siamo tutti con Louise, dentro la tenda piantata sulle rive della Bievre, ad ascoltare una ninna nanna di stoffa.

Il desiderio di Klee. Il desiderio di Elena.

Nei mesi che hanno preceduto Cagliari, ho chiesto ad adulti e bambini di raccontarmi i loro desideri. Ho promesso riservatezza, ho giurato di non rivelare di chi fossero tutti quei vorrei.

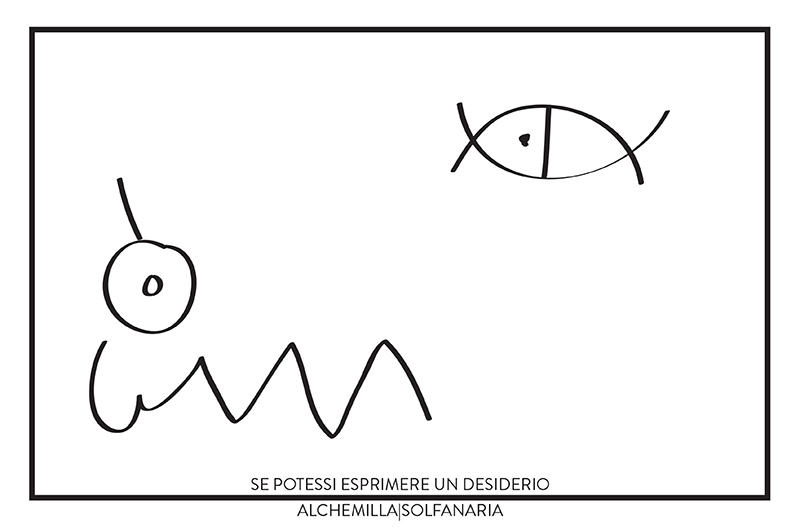

Qual è il tuo desiderio?, la cartolina consegnata nelle mani degli amici e dei bambini.

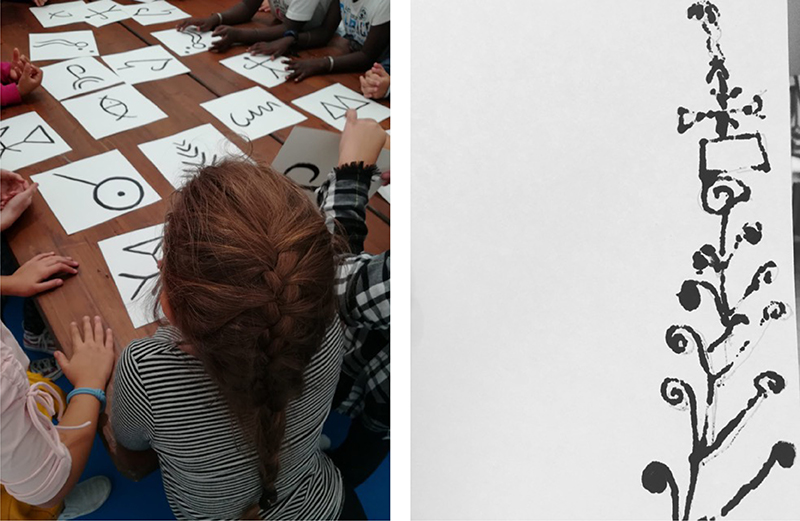

Gli adulti mi sono dubito apparsi in difficoltà. «Non so», «Non riesco a selezionarne uno solo», «Questo è troppo privato», «Non sarà troppo sciocco?». Ai bambini basta la promessa: «Non lo dirai a nessuno, vero?». Tutta quella ricchezza non poteva restare chiusa in un archivio. E così, assieme a Francesca ed Elisa di Alchemilla, abbiamo cominciato a pensare ad un modo per trascriverli mantenendo, però, quel giuramento di segretezza. In aiuto ci sono venuti gli alfabeti segnici che Paul Klee, su cui stavamo lavorando per il progetto Artoo, ha racchiuso nei suoi quadri.

Paul Klee, dettaglio di Flora sullo scoglio, 1940.

Li guardiamo, li confrontiamo con i segni della stele di Nora che qui, mi accorgerò, i bambini riconoscono come parte significante della propria cultura. Segni incisi sulla roccia per poter essere tramandati, per resistere al passaggio del tempo e del maestrale, per raccontare. Cosa desiderava quell’uomo che li ha incisi? Giochiamo a inventarci storie, a immaginare cosa possa desiderare un uomo che vive in un nuraghe, per avvicinarci al momento in cui dovremo essere noi a formulare un desiderio.

I desideri vengono tradotti in simboli illeggibili.

Su cosa scriverli però? Ci serviva un telo, che fosse leggero, che potesse volare, restituendo quel desiderio al cielo, permettendogli di arrivare là dove possa essere esaudito. Abbiamo inchiostrato grandi teli di tessuto non tessuto, asciugandoli col phon quando il sole di Sardegna sembrava essersi nascosto dietro alle nuvole di un temporale che ha fortunatamente solo lambito il Festival.

Si inchiostrano i teli leggeri che accoglieranno i desideri.

Si balla, asciugando i teli, foto tratta dai filmati realizzati da Massimo Gasole e Alberto Masala di Illador Films.

E su quei teli, impalpabili e leggerissimi, dipinti con gli stessi colori degli acquerelli su gesso di Klee, abbiamo chiesto ai bambini di trascrivere il proprio desiderio usando un alfabeto illeggibile, criptato per poter restare segreto. I genitori, che osservavano lungo i bordi della tenda, sono stati eletti giudici, dovevano decretare se illeggibile lo fosse davvero. Ogni sguardo perplesso dava il via alla consegna del desiderio al telo. I bambini hanno trascritto quel groviglio di segni neri, depurandoli, dove necessario, togliendo aste, cancellando tratti per arrivare al simbolo scarnificato del proprio desiderio.

Desideri illeggibili.

La grande tela, che ha accolto tutti i vorrei, è stata poi tagliata in strisce, una per ogni bambino. «Sulla mia c’è un pezzo del desiderio che hai disegnato tu!» mi fa notare uno di loro. Gli spiego che non importa e che, anzi, mi fa felice. Se ti affido il mio desiderio, dovrai prendertene cura e le possibilità che esso si realizzi aumentano. Quel desiderio diventa un po’ anche il tuo.

Un desiderio imprigionato sulla tela.

Ogni nastro è stato poi legato ad un bastoncino di bamboo che Nadia, insostituibile volontaria di quella tribù che è il Festival, aveva recuperato chissà dove.

Prove di volo, foto tratta dai filmati realizzati da Massimo Gasole e Alberto Masala di Illador Films.

I nastri cominciano a muoversi, agitano l’aria dell’Exma. Sentiamo di dover uscire dalla tenda, dobbiamo davvero portarli in giro. Ed eccoci, allora, a fendere la folla, osservati dagli sguardi incuriositi di chi, per caso, in quel momento incrociava il nostro tragitto, travolgendo tutti, perfino Massimo ed Alberto, i due video makers che sono stati, letteralmente, le nostre ombre. «Tuttestorie! In cielo i desideri!» è il grido che porta i nastri colorati in aria.

«Tuttestorie! In cielo i desideri!»

È una danza, infine, selvaggia, felice e liberatoria. E io, rigidissima architetto, che mai mi lascio andare, riconosco lì, in quel momento, vedendomi travolta da quel fluire di corpi, di desideri, di colori, il mio, di desiderio.

Il desiderio di Elena, foto tratta dai filmati realizzati da Massimo Gasole e Alberto Masala di Illador Films.