[di Giovanna Zoboli]

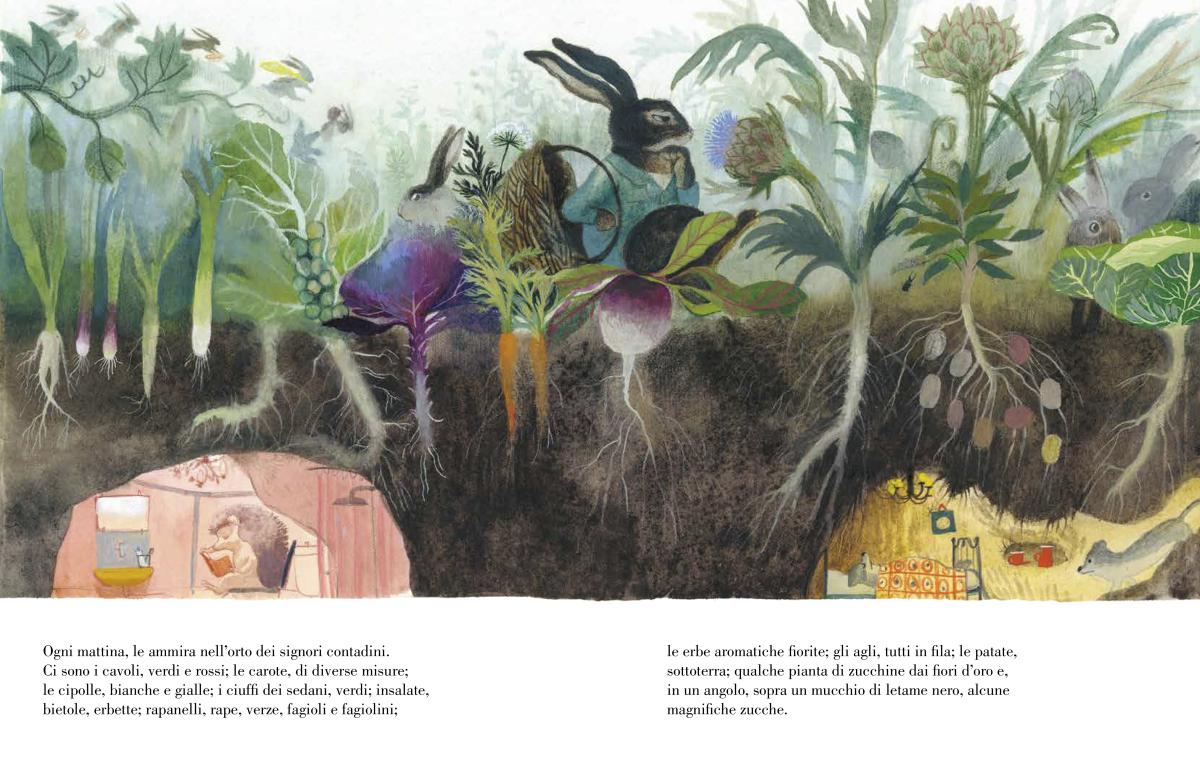

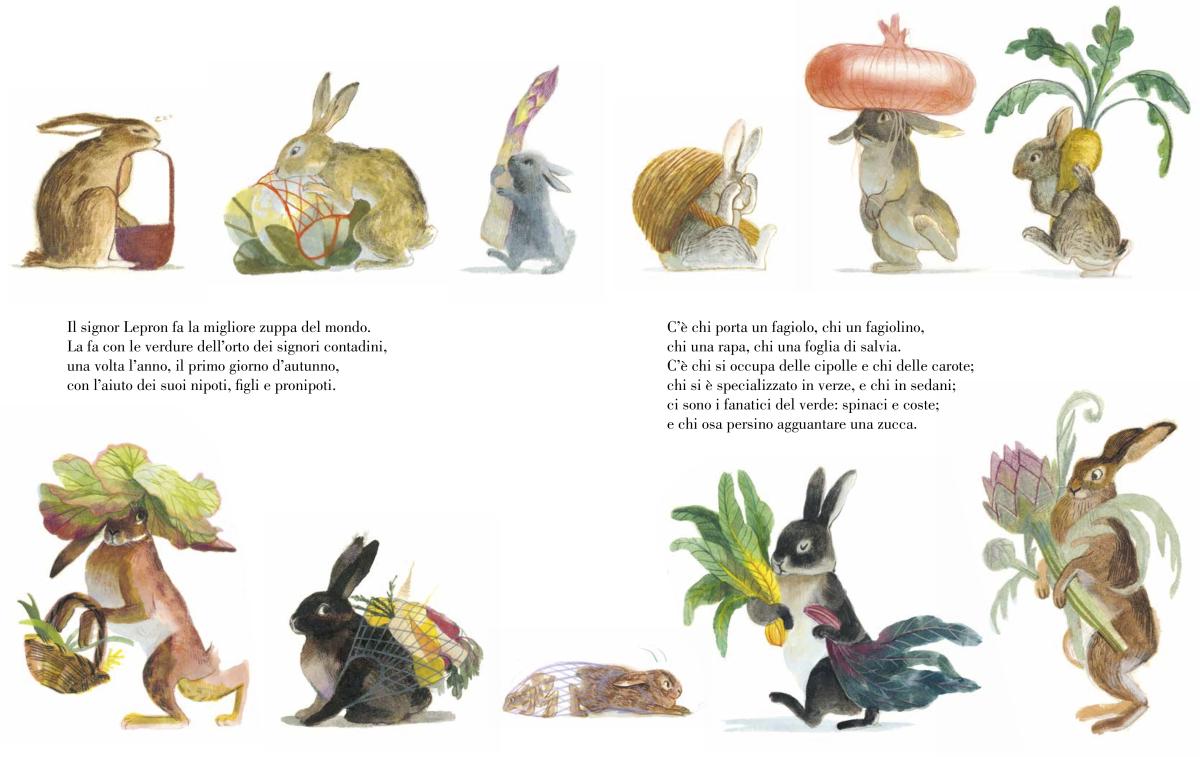

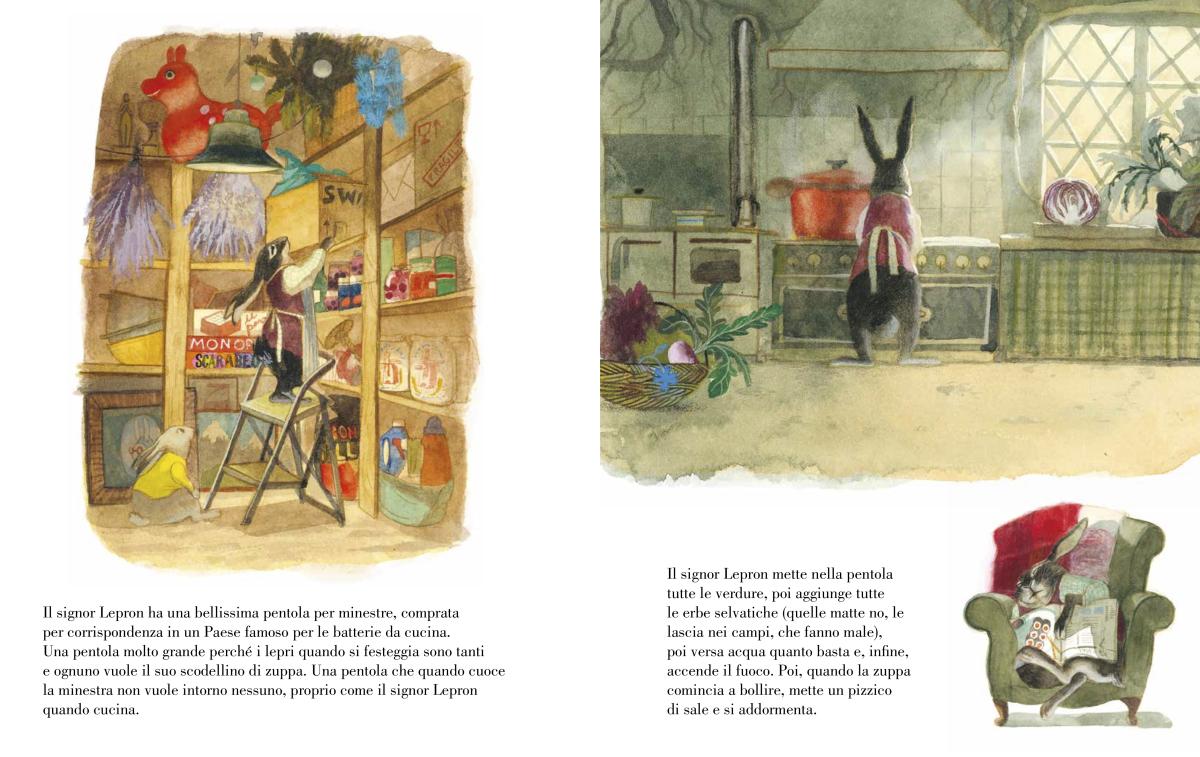

Qualche giorno fa ho incontrato un gruppetto di studenti dell’Università di Bologna, del corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica Interculturale del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, tenuto da Maria Soledad Domingo, che sono alle prese con la traduzione in spagnolo di La zuppa Lepron, il mio ultimo albo, illustrato da Mariachiara Di Giorgio, da qualche settimana in libreria. Gli studenti mi hanno fatto notare che nel testo vengono citate, fra le verdure usate da Lepron per fare la zuppa, erbette, erbe aromatiche, erbe selvatiche ed erbe matte (che, invece, vengono escluse dalla zuppa perché fanno male). La domanda è stata: che differenza c’è fra di loro?

Richiesta pertinente, della cui sostanza, tuttavia, non mi sono data pensiero, mentre scrivevo. Le erbette sono quelle verdure in foglia che nel catalogo Ingegnoli, mia bibbia, sono denominate bieta liscia verde da taglio o erbette (che è diversa da bieta verde a costa). Le erbe aromatiche o odorose sono quelle usatissime in cucina: sedano, salvia, prezzemolo, rucola, aglio orsino, timo eccetera. Con selvatiche intendo quelle erbe eduli che per secoli hanno fatto parte dell’alimentazione umana e di cui oggi si fa scarso uso perché la maggior parte delle persone non le conosce. Io un po’ ne conosco, perché ho vari manuali di riconoscimento, fra i miei libri di piante; e quelle che mi ha insegnato mia mamma le raccolgo, tipo i loertis o bruscandoli, il buonenrico, il tarassaco, gli strigoli, la borragine…

Raccogliere le erbe selvatiche, rustiche e vagabonde, è una delle massime soddisfazioni della primavera. E andare a grufolare nei prati in cerca di delizie è un piacere che neppure il raffreddore da fieno riesce a guastarmi. Infine, le erbe matte sono quelle che fan finta di essere buone e sono pericolose (cicuta, aconito, belladonna…). Con il termine erba matta io credo che in realtà si intenda, in generale, un’erba non coltivata. Si tratta di un’espressione popolare che mi piace molto e che qui ho impiegata soprattutto in virtù del suo tratto fiabesco: attribuire una attitudine umana, la mattità, a un vegetale mostra quella tipica predilezione della fiaba per la contaminazione dei regni, la mescolanza e il soprannaturale. Nella storia di Lepron, che in fondo è anche una vicenda in cui si perde quella cosa che un tempo veniva detta, splendidamente, senno (o in cui, per usare un’altra espressione magnifica, si esce di sentimento), erbe matte mi pareva starci benissimo.

Ho spiegato agli studenti che, quando si scrive, si segue, oltre al significato, il ritmo, la musica della frase, dunque non ci si sofferma esclusivamente sul senso letterale delle parole. Giustamente, un traduttore vi è costretto. Diciamo che in questo caso, affollando il testo d’erbe (parola bellissima), il mio intento era restituire al lettore l’impressione di quella generosa ricchezza vegetale di cui ha immediata percezione chi osservi un prato o un orto o una bancarella di ortofrutta nel periodo primaverile. Una esperienza estetica che, personalmente, penso i bambini dovrebbero poter fare e che poggia su quella straordinaria varietà di forme e colori che offrono verdure ed erbaggi, come li chiamava Pellegrino Artusi, padre della moderna cucina italiana, in quel libro scritto benissimo che è La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Insomma il mio intento era dar conto, in La zuppa Lepron, della gloria di quella cosa che Ugo Foscolo, nei Sepolcri, ha esemplarmente descritto con la formula perfetta di “bella d’erbe famiglia e d’animali”.

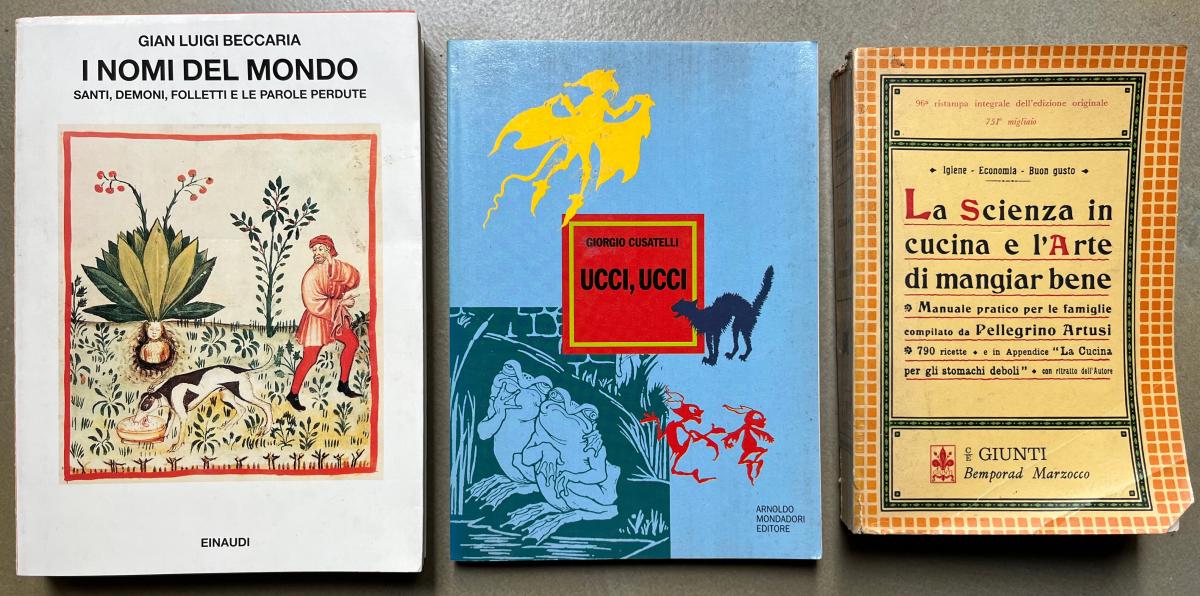

Artusi, fra le ricette che offre nella sezione Minestre in brodo, mette pochissime ricette di zuppe vegetali. Del resto non era un lepre, ma un umano, con tutti i limiti che questo comporta. Nelle sue minestre sobbollono carni, formaggi, uova, prosciutti, e ogni ben di dio. Ma pochissime verdure. Praticamente c’è solo una sola zuppa interamente vegetale, la Zuppa toscana di magro alla contadina che poi è la ribollita. Del resto, in quel saggio breve e delizioso di Giorgio Cusatelli che è Ucci ucci. Piccolo manuale di gastronomia fiabesca si legge che, in effetti, le verdure nel passato erano cose da cucina povera, poverissima. E, dunque, nelle fiabe, in cui il cibo di solito o non compare, perché al suo posto c’è la fame nera, oppure compare come imbandigione iperbolica, con pentolini fatati e tavole magiche che dal niente producono portate pantagrueliche e delizie di ogni sorta, di zuppe di verdura, come nell’Artusi, se ne incontrano poche. Un po’ come se il presupposto di entrambi fosse quella pagina di magnificenza assoluta in cui Collodi descrive la cena del gatto e della volpe all’Osteria del Gambero Rosso. Il gatto e la volpe, due veri morti di fame, testimoniano di un’epoca dove almeno nelle storie si poteva mangiar tanto e non certo erbe dei campi.

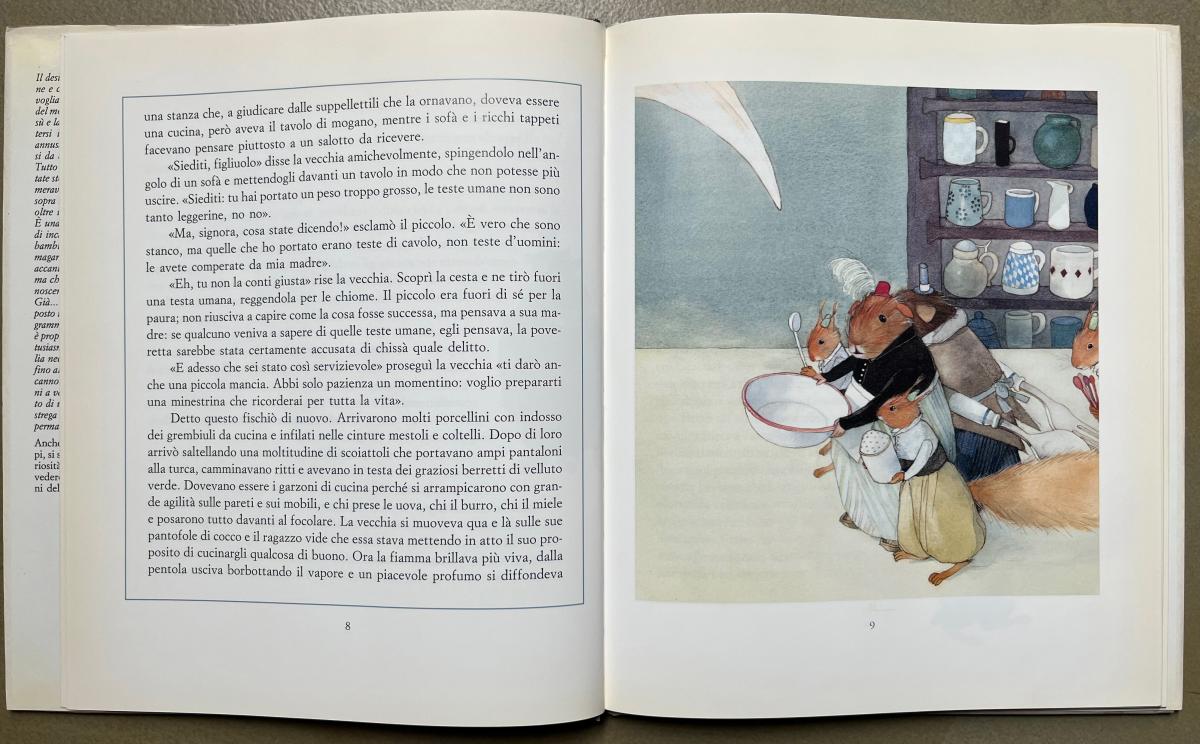

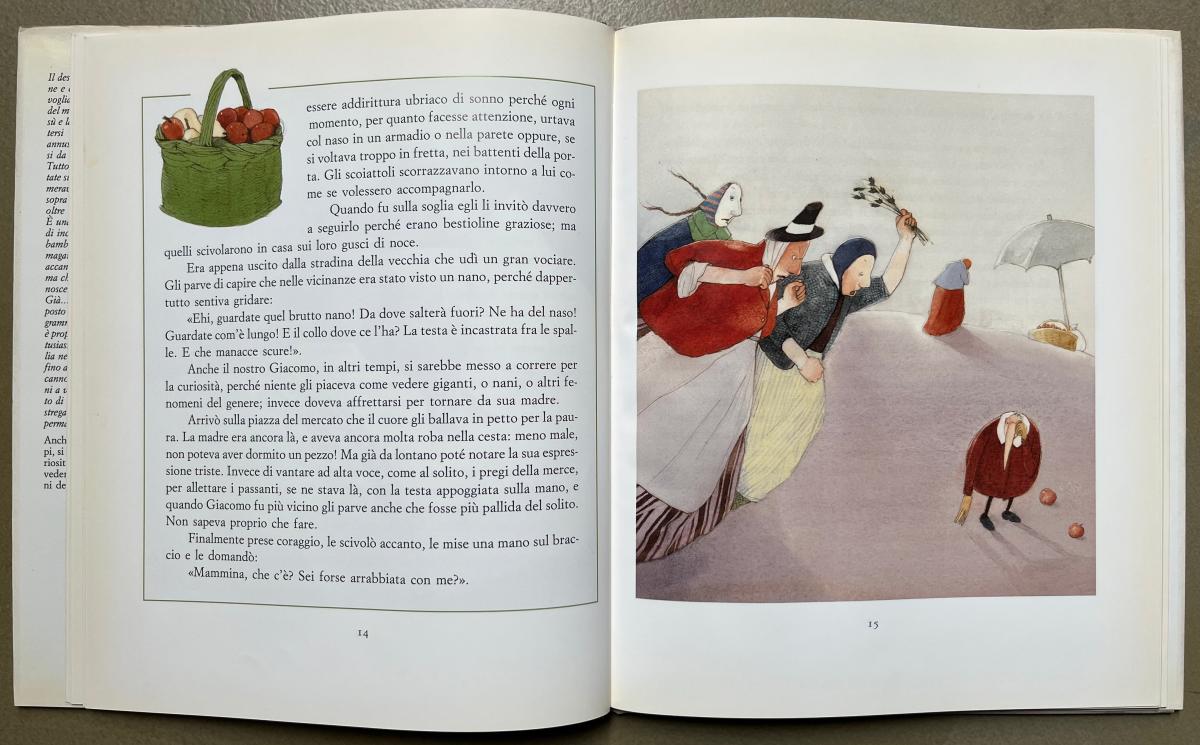

Però c’è una fiaba bellissima, che si intitola Nano Nasone, (Der Zwerg Nase, 1826) di un genio ottocentesco tedesco appassionato di cultura popolare, Wilhelm Hauff, morto giovanissimo, che è tutta costruita intorno all’ascesa di un giovane cuoco geniale. Fra le sue specialità la più prelibata è la Minestra dell’allegro starnuto, il cui ingrediente segreto, quello che la rende ineguagliabile, è una crucifera selvatica (Niesmitlust) che, nella storia, cresce sotto i castagni. A dire la verità Nano Nasone è un vero conoscitore di erbe selvatiche, in particolare di crucifere, che nei suoi piatti costituiscono l’asso nella manica per sbaragliare la concorrenza (per esempio sa riconoscere nei campi il cavoletto consolazione dello stomaco, oltre a quello che fa sternutire). Figlio di una verduraia, rapito e trasformato in un essere deforme da una strega cattivissima (Fee Kräuterweis) grazie a una zuppa squisita a base di cavolini dell’allegro sternuto, Nano Nasone apprende dalla vecchia crudele tutti i segreti dell’arte culinaria, anche se la fiaba, fra le righe, mette all’origine del suo talento con ortaggi ed erbe l’apprendistato infantile presso la bancarella della madre. Insomma, questo giovane ha inscritto nel destino la professione di facitore di zuppe vegetali.

Scusate la superbia, ma io credo che, oggi, Nano Nasone dovrà vedersela con l’avvento del signor Lepron e delle sue zuppe celeberrime, apparso sulla scena dei libri per bambini per strappargli il primato di Gran Zuppiere, o quanto meno condividerlo con lui. La condivisione, peraltro, mi parrebbe la soluzione più equa, dato che i due cuochi hanno in comune la medesima radice culturale, quella descritta da quel libro meraviglioso che è I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute di Gian Luigi Beccaria, storico della lingua (l’ultimo capitolo del quale è dedicato proprio ai nomi popolari delle piante).

«Nella tradizione prescientifica e nella mentalità popolare la natura era vista come animata, abitata da animali-demoni e da erbe dotate da un’anima vegetale, ogni cosa aveva il suo genio, il suo spirito. Le piante, le erbe e gli animali erano collocati in un circolo di corrispondenze fra terra e cosmo. L’immanenza del divino nel cosmo allargava le possibilità e le funzioni di vegetali e animali, instaurando fra il fisico e il sovrannaturale una sorta di comunanza che diventava una pienezza animata. […] Nei succhi, nelle foglie, nelle radici, nei fiori delle erbe era custodita un’oscura potenza. […] Sussisteva una reale simbiosi fra l’uomo e il mondo vegetale, le piante, gli odori, gli aromi, i succhi, i veleni. Si conoscevano infusi miracolosi che guarivano uomini e animali; si portavano al collo amuleti vegetali; e balsami, unguenti, oli, odori inebrianti di spezie erano in uso nelle dimore dei signori case e nelle case più umili, colme di erbe, eccitanti afrodisiache, terapeutiche, erbe per collane sotto la camicia, mazzetti appesi al collo dei bambini, a protezione di malefizi e tentazioni. L’erba magica come sicurezza, difesa…»

Ecco, queste storie di zuppe fatte con verdure povere e insieme rare e magiche tanto da approdare alle mense dei re, nascono sotto il segno di una cultura arborea e popolare sotto la cui ala dovremmo ricordarci di porre i bambini, nella gioia della bellezza che sprigionano campi, boschi e letteratura.

Questo articolo è uscito il 30 aprile 2022 su Braccia Rubate, newsletter a fasi lunari su orti e natura, a cura di Barbara Bernardini, autrice di Zappe, stivali, rastrelli. La vita sopra, sotto, intorno all'orto, illustrato da Viola Niccolai, di Dall'orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica (Nottetempo 2023) e di Lunario di Braccia Rubate. Sentieri, semine, meditazioni e lune (Nottetempo 2025).