[di Michele Longo]

Nelle scuole elementari a tempo pieno il pomeriggio del venerdì è, per noi maestr*, un turno altamente indesiderabile. I bambini, senza gran differenza tra i piccolissimi di prima e i grandoni quinta, sono stanchi, compressi, insofferenti, soggetti al risucchio del fine settimana: insomma, faticosissimi. Noi maestre siamo probabilmente altrettanto faticose, il venerdì e altri pomeriggi, per le medesime ragioni, o per altre, ma tendiamo a non farci caso. L’importante, ho deciso da qualche anno, è arrivare fino all’uscita della scuola e della settimana lavorativa senza patire proprio all’ultimo, senza avere urlato troppo, e senza aver sgridato nessuno oltre il limite che porta la scena a ripresentarsi senza tregua, fantasma di colpa armato per guastare il riposo. Siam tutte un po’ Lady Macbeth, noi maestre, sospetto; drama queen di sicuro.

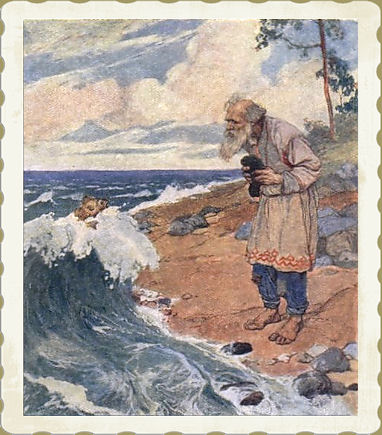

Ivan Bilibin, The Golden Fish, di Alexander Pushkin, 1933.

In questi primi tantissimi anni di lavoro non ho pensato spesso al valore del ridere in classe, né, mi pare, ho riso spesso con i bambini. Rodari mi giudicherebbe con severità. Avrebbe ragione, tanto per cambiare. Ho iniziato a ridere con i bambini l’anno scorso, verso la fine di una nuova prima; ridere davvero, intendo, insieme e contagiosamente, all’improvviso, in momenti e occasioni diverse. Perché proprio l’anno scorso? Possibile che mi sia stato assegnato, per questo nuovo ciclo a scavalco del cinquantesimo compleanno, un self-maestro dotato della funzione umorismo in classe? Possibile che questo scombinato gruppo di sei-settenni cui tocca impersonare la mia classe sia in anticipo sulla capacità di fare battute e giochi di parole divertenti anche per un adulto, e in ritardo su tutto il resto? Oh, come siamo indietro, in questo ciclo, mammamia: e siamo ancora all’inizio! Come sono indietro, signoramia, in quella classe lì, pensi che non hanno ancora fatto il Gradus ad Parnassum: solleveremo la questione in Consiglio d’Istituto. Finalmente, signora cara, finalmente!

Ivan Bilibin, The Golden Fish, di Alexander Pushkin, 1933.

Intanto siamo passati in seconda da un po’, ed è venerdì, pomeriggio. Cominciamo. Mi infilo in un buchino di silenzio, lo allargo strappando qualche maglia della rete di comunicazione del sottobanco, ci faccio passare la mia sedia piccola e inizio a leggere. Stiamo leggendo L’alfabeto della saggezza di Lydia Marin Ross e Johanna Marin Coles (Einaudi Ragazzi). È una raccolta di fiabe e racconti tradizionali di varie culture – alcune, sospetto, inventate o manipolate – divise in un curioso alfabeto di virtù, dalla A di Amore alla Z di Zelo. Non è un mio libro del cuore. Ho deciso di riproporlo - l’avevamo letto in prima nel ciclo precedente - perché le storie, con gli insegnamenti che propongono, funzionano bene come innesco per conversazioni in classe su temi che appassionano i bambini anche se appaiono lontani dalla vita quotidiana – o proprio perché appaiono ecc.? Per quanto strano e antiquato possa sembrare, mi vado convincendo sempre più che i bambini tra i sei e gli otto anni sono persone eminentemente morali. Non si tratta del gusto avvocatesco di aver ragione in una contesa verbale con l’adulto, che arriva un po’ più tardi, ma di un interesse profondo e un po’ ossessivo per la giustizia e l’ingiustizia, la bontà e la cattiveria, l’onestà e la disonestà, la colpa e l’innocenza, la verità e la menzogna.

Marina Rusanova, proverbio russo ispirato alla fiaba Il pesciolino d'oro.

Siamo arrivati alla B: B come Buona sorte, rappresentata, per motivi che mi rimangono misteriosi, dalla fiaba classica del Pesciolino d’oro (Il pescatore e sua moglie, nella versione dei Grimm). Quella dove un poverissimo pescatore prende all’amo un pesce magico che, in cambio della vita, gli promette di esaudire ogni desiderio, e la moglie del pescatore è presa da una crescente e incontrollabile mania di grandezza che la porta, dopo una vertiginosa ascesa economica e sociale, a rovinare tutto con il desiderio che proprio non doveva esser formulato: il pesce. Fosse stato per me, avrei tenuto la storia, che amo molto, per la D di Desiderio.

Illustrazione di Dmitri Mitrokhin per The golden fish.

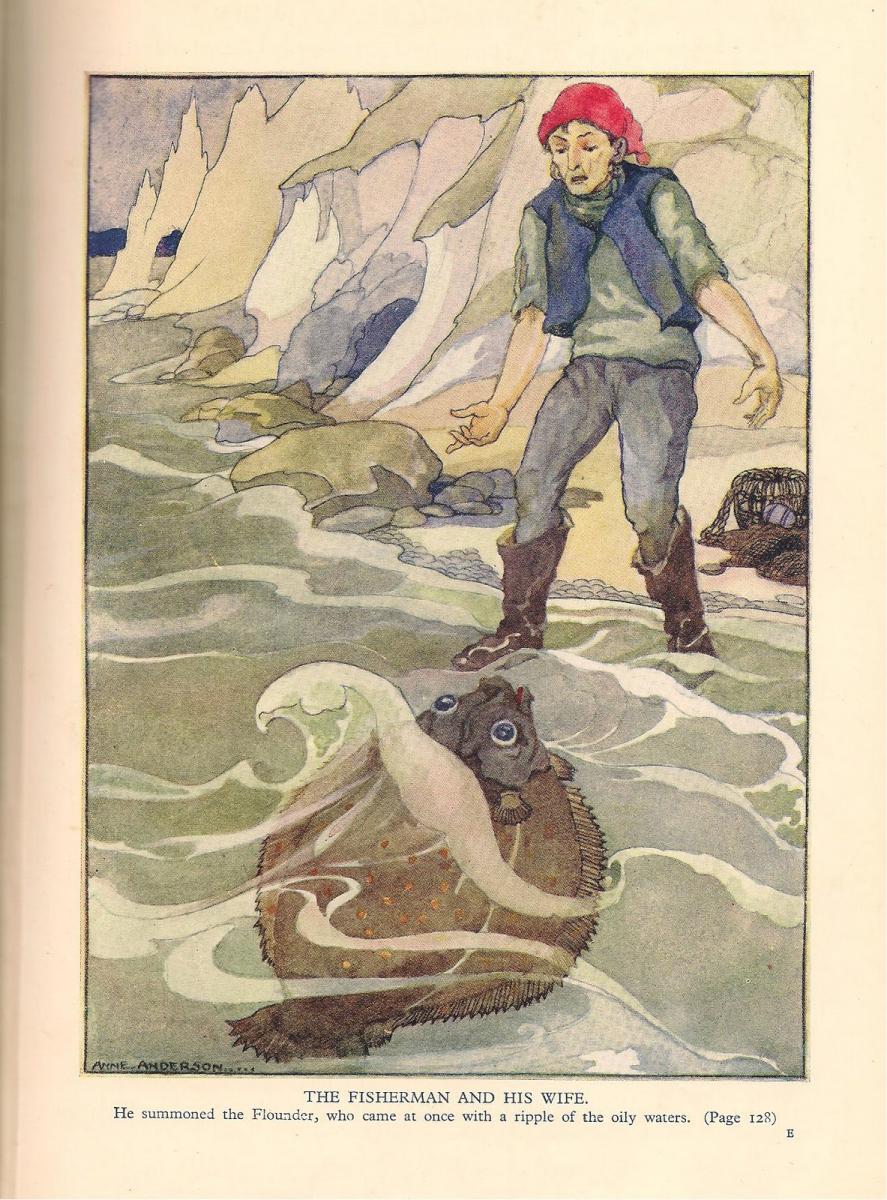

Illustrazione di Anna Anderson per Il pescatore e sua moglie, Fratelli Grimm.

Illustrazione di Willy Pogany per The golden fish, 1910.

Interno, notte, nel castello, nuova residenza dei protagonisti. Agitatissima, la moglie del pescatore non riesce a prendere sonno. Cosa chiedere domani al pesce? È rimasto ancora qualcosa da desiderare? «Un sonnifero!» prorompe B. Scoppiamo a ridere tutti, con l’entrata in ritardo di un paio che forse non hanno capito, ma non possono resistere al contagio. Rido piegato in due sulla sediolina. Mentre asciugo le lenti degli occhiali dalle lacrime, parte una linea di pensiero narrativo - avesse la moglie del pescatore iniziato a prender gusto agli oppiacei, al laudano, o anche solo alle benzodiazepine, la storia sarebbe andata a finire in tutt’altro modo - e una linea di pensiero maestro - da dove gli è saltata fuori a B. una battuta così, con il tempo perfetto, lui che da quando è arrivato a settembre manda avanti con ostinazione un ologramma di bambino tardo e disconnesso?

Ivan Bilibin, The Golden Fish, di Alexander Pushkin, 1933.

Illustrazione di Valentin A.Serov per Il pesciolino d'oro.

Illustrazioni di Nikifor Rashektaev per Il pesce d'oro, di Alexander Pushkin, 1976,

Intanto si è innescato un processo di emulazione, tutti vogliono lanciare un desiderio comico per la moglie del pescatore: «Una sigaretta!» urla D. (ma anche tu, da quando, da dove?), un sigaro, una bottiglia di vino, una camomilla e poi un camion, una tv HD, una Rolls Royce…

È venerdì pomeriggio, per incantamento siamo stati un attimo sulla barchetta di carta con Folco, Lapo e forse anche D., e il resto del tempo scivoli liscio sulla sua linea, senza guai manco nella calca tremenda delle scale, fino al portone, al riconoscimento visivo delle tate, delle nonne, delle delegate. Amen, fino al prossimo giro.

*A scrivere noi maestri, come l’italiano vorrebbe - che poi la scuola vien fuori come un oscuro antro maschile tipo l’officina di Vulcano-, non ce le faccio proprio. Da qui in avanti noi saremo le maestre; ogni tanto scappa fuori anche nelle circolari, del resto. Sia il numero a fare il genere, per una volta, per novecentotrentadue parole.