[di Oana Alexandrescu]

«Perché la poesia a memoria?»

Non ricordo con precisione quando l’abbia imparata, ma quei versi mi piacevano molto e li recitavo spesso, al punto che erano diventati un rito: se ci penso ora, vedo e sento me stessa pronunciarle con la voce che avevo a cinque, sei anni mentre busso alla porta di casa di una zia, un cornetto di pane in mano, la voglia di entrare a tutti i costi. Lei mi fa attendere fuori, in una sorta di finta punizione, finché non la recito per intero:

I-auzi, draga mea păpuşă,

Zgârâie mâţa la uşă!

Dar eu nu-i deschid,

Că sunt supărată foc.

A furat iar, ca o hoaţă,

Un întreg picior de raţă,

Şi-apoi, după ce i-a ros

Toată carnea, pân-la os,

A dus osul, binişor,

În coteţul lui Azor.

Ca pe el să-l bănuim

Şi să nu îl mai iubim

Şi acum n-o bat, n-o cert,

Dar nu vreau deloc s-o iert.

Deşi încă o iubesc,

Trebuie s-o pedepsesc.

C-a fost rea şi duşmănoasă,

Şi n-o las să intre-n casă.

*

Ascolta, bambola mia,

gratta all’uscio il gatto!

Ma non gli apro affatto,

oggi sono un’arpia.

Gran ladro, di nuovo rubò,

dell’anatra l’intera zampa,

e poi, quando ne rosicchiò

all’osso la carne, la scampa

portandola, con amor,

nella cuccia di Azòr.

In vece sua la colpa prenda

e per non amarlo più;

non lo sgrido in virtù

che non vuole far ammenda.

Anche se lo amo, sempre,

devo punirlo nel mentre.

È stato cattivo, ostile

perciò starà nel fienile.

Elena Farago (1878-1954)

Una volta pronunciate le parole magiche, l’accesso alla casa era immediato. Come se il perdono avesse attraversato le parole fino a me. Ogni volta le stesse. All’interno mi attendevano meraviglie e colori a olio. E il tempo per me si fermava. Tra vasi di vetro contenenti decine di pennelli, tele, posaceneri sparsi con disinvoltura, un letto enorme e un armadio scuro, regnava, in un angolo, un registratore a bobine. Lo chiamavano magnetofòn. Ed era uno dei giochi più belli su cui i miei occhi di bambina si siano fermati in quelle giornate. Perché una volta stufa di dipingere potevo accendere l’apparecchio e registrare la mia voce su quel nastro color ombra che girava lentamente da una bobina all’altra. Potevo recitare poesie. E quelle parole venivano riavvolte e riascoltate e incise nuovamente finché il risultato non era quello voluto.

Miaunică, e o pisică

Mică, mică, mititică

Cu mustăţile de nea

Şi botic de catifea.

Păru-i negru mătăsos,

Subţirel, dar e frumos.

În picioare e-ncălţată

Cu ghetuţe moi de vată.

Astea-s ghete? sau pernuţe.

Stă cu cele cinci gheruţe

Şi cum vede-un şoricel

Ţipă, ţipă după el.

*

Miaunìca è una gattina

tanto tanto piccolina

con baffetti come neve

e il musetto di velluto.

Il manto, nero, è seta lieve,

trasparente e ben tenuto.

Calza per ogni sua zampetta

morbidi stivali a nuvoletta.

Son stivali quelli? O cuscini?

Immobile sta coi cinque artigli

e nel vedere un topolino

grida come un bambino.

Demostene Botez (1883-1973)

Per quanto imperfette nella mia traduzione, queste poche rime sopravvissute nella memoria sono l’unico modo per accedere alla me bambina di un’altra lingua. Una lingua-famiglia scomparsa. Di quella famiglia rimangono frammenti in versi di poesie non incontrate a scuola, ma delle quali sentivo parlare nella promessa “quando diventerai grande”. Una, in particolare, di un poeta chiamato Eminescu, ogni tanto faceva capolino sulle labbra ridenti di una mamma-zia e quei primi versi in rima, quel C’era una volta così evocativo mi facevano desiderare di esserlo subito, grande; a volte, quando la leggo, nelle sue novantaquattro strofe, mi stupisco di saperne ancora la metrica, anche soltanto all’inizio, e mi ritrovo a pensare che quelle parole mi sono casa. Le ricalco con la voce della memoria e, per quell’attimo in cui il suono che pronuncio coincide con quello del passato, la lingua non mi è estranea.

Perché c’è bisogno di poesia?

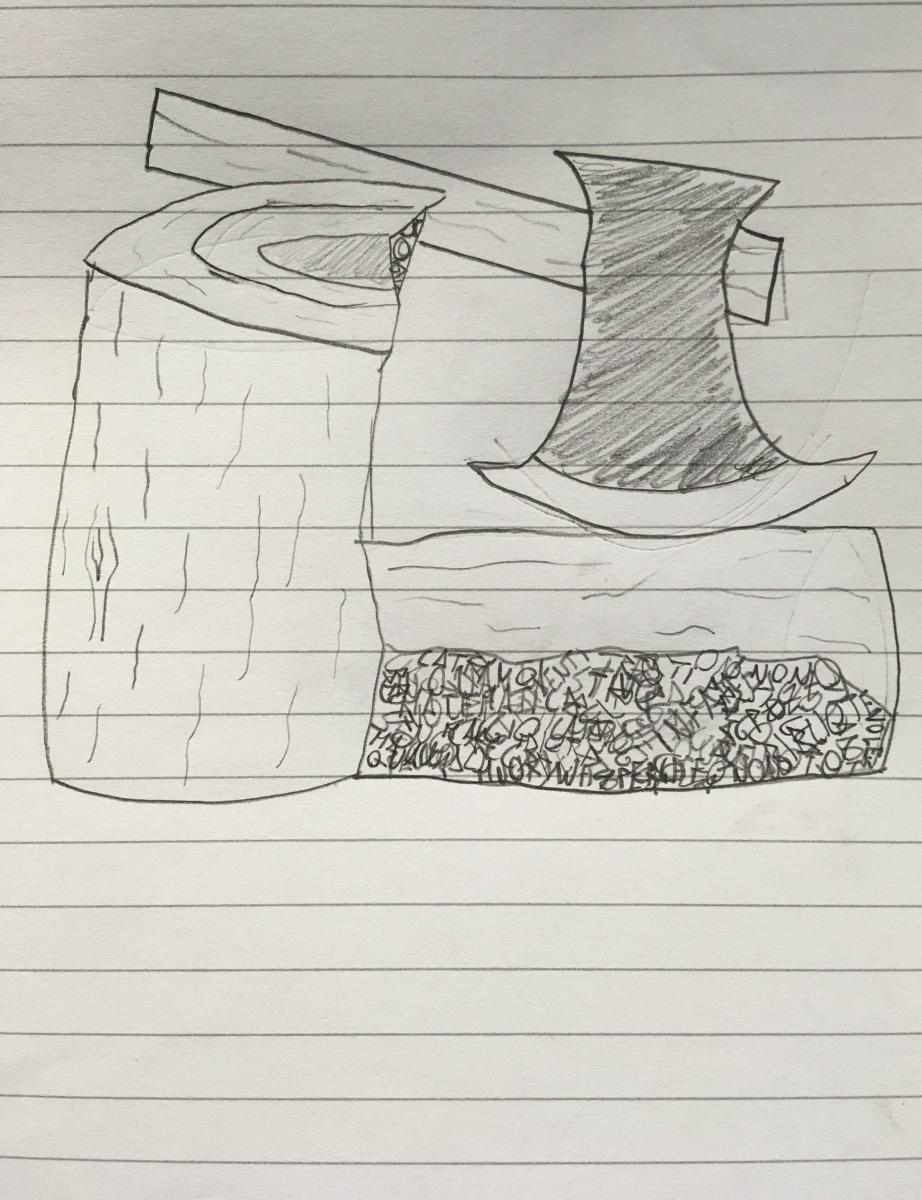

A scuola la poesia sta scomparendo. Rivive una sua primavera per il Carnevale e le festività in generale, se il sussidiario adottato ne fa un uso diverso dall’elencar stagioni, se una maestra è ispirata. Nessuno la scrive, nessuno la evoca, nessuno la usa. A dire la verità per molto tempo anch’io l’ho dimenticata. L’ho lasciata riposare nel buio di una memoria dolorante. Mi sono accorta della sua mancanza grazie ai bambini: ci era necessaria, ci servivano parole, parole belle, parole piene, parole vere, parole nuove, parole curiose; e dunque poesia è stata. Le prime parole che abbiamo scritto sono state le sue.

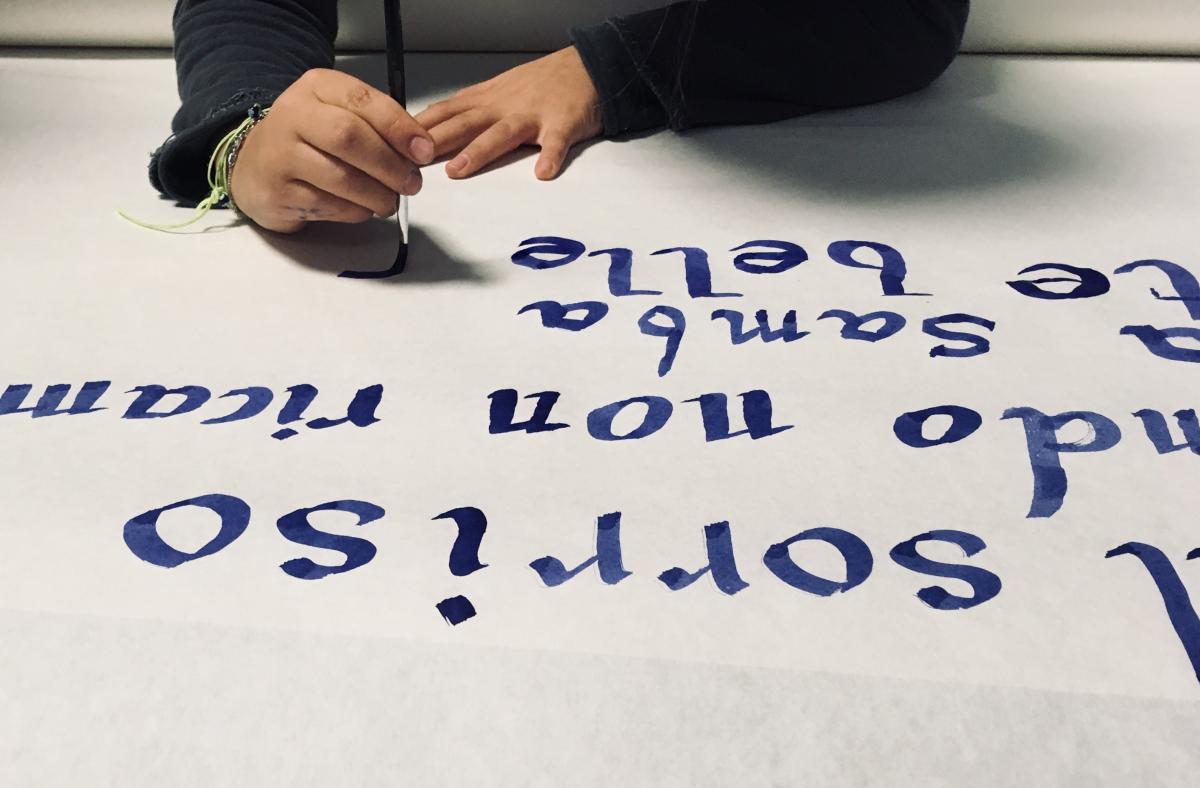

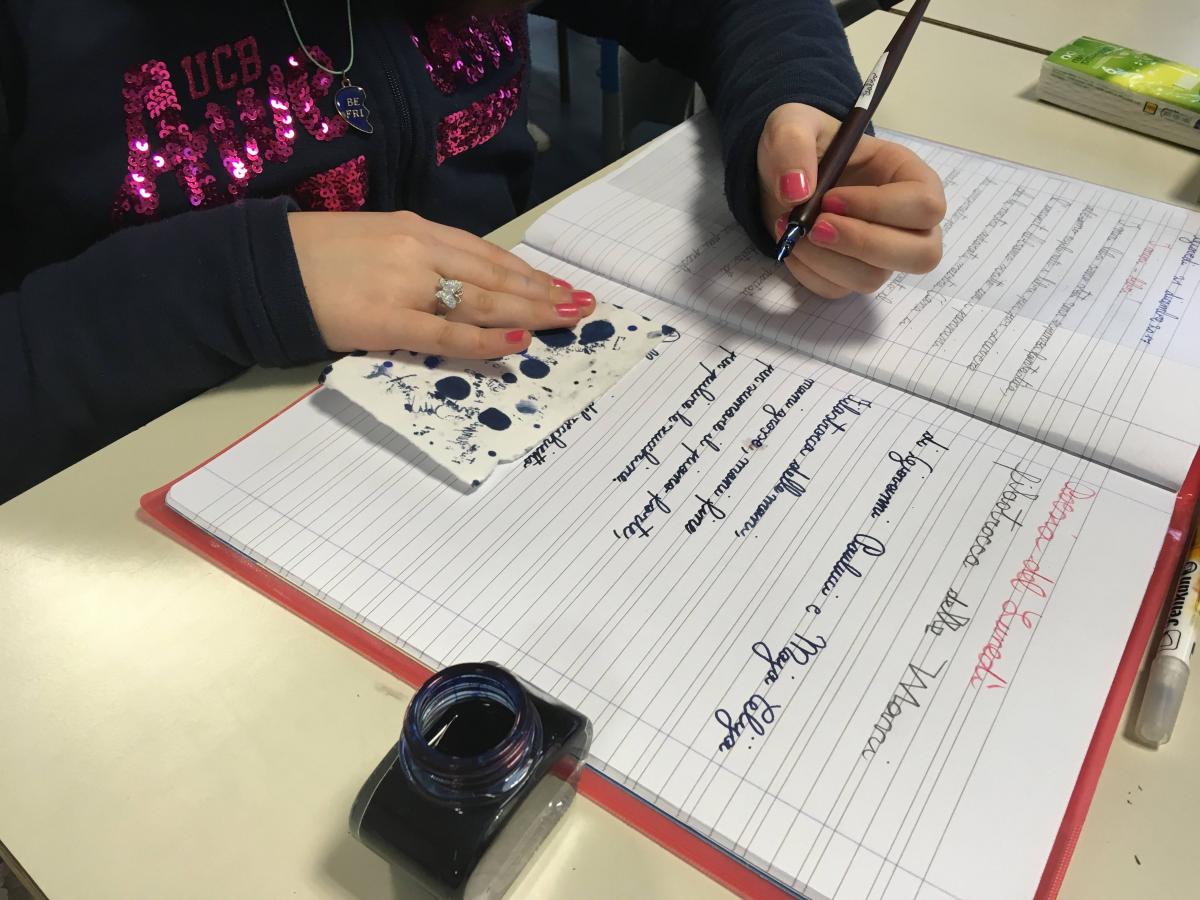

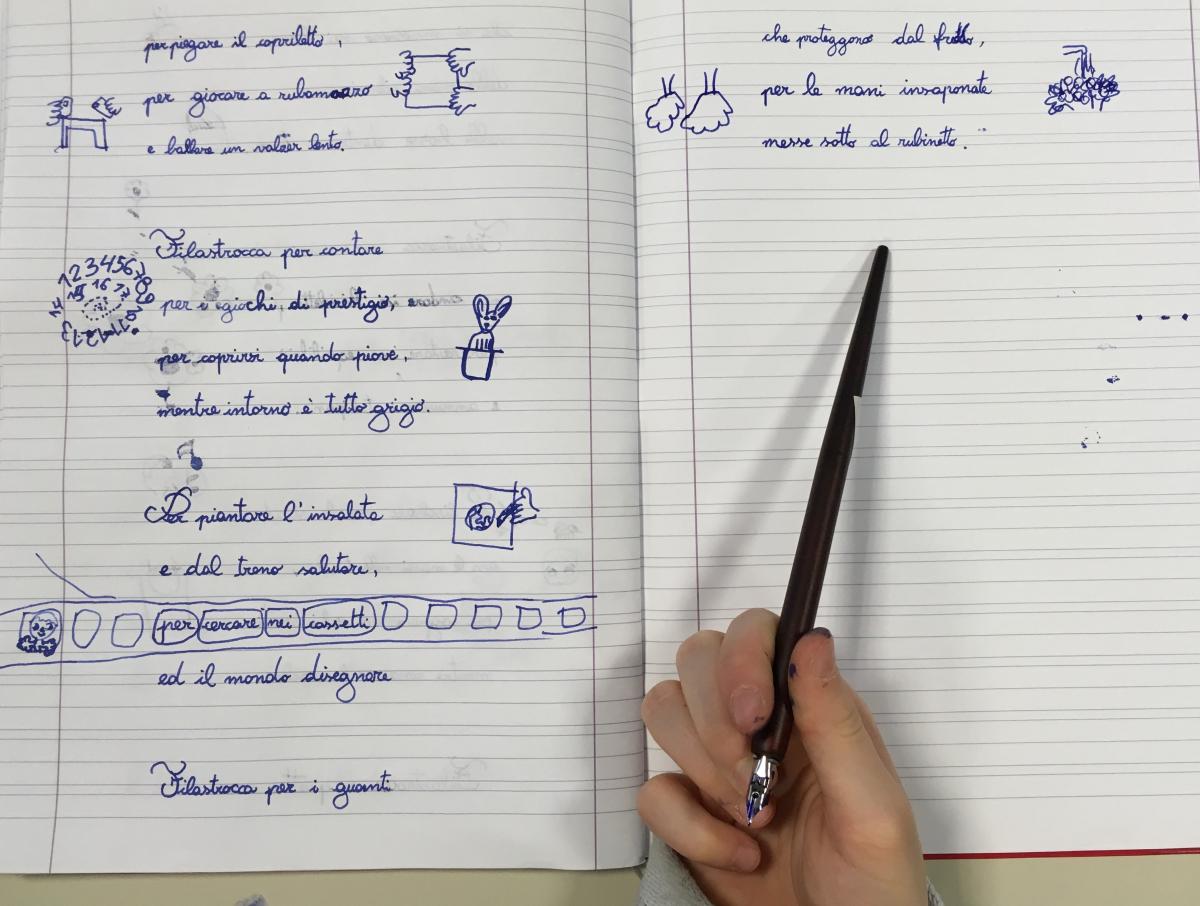

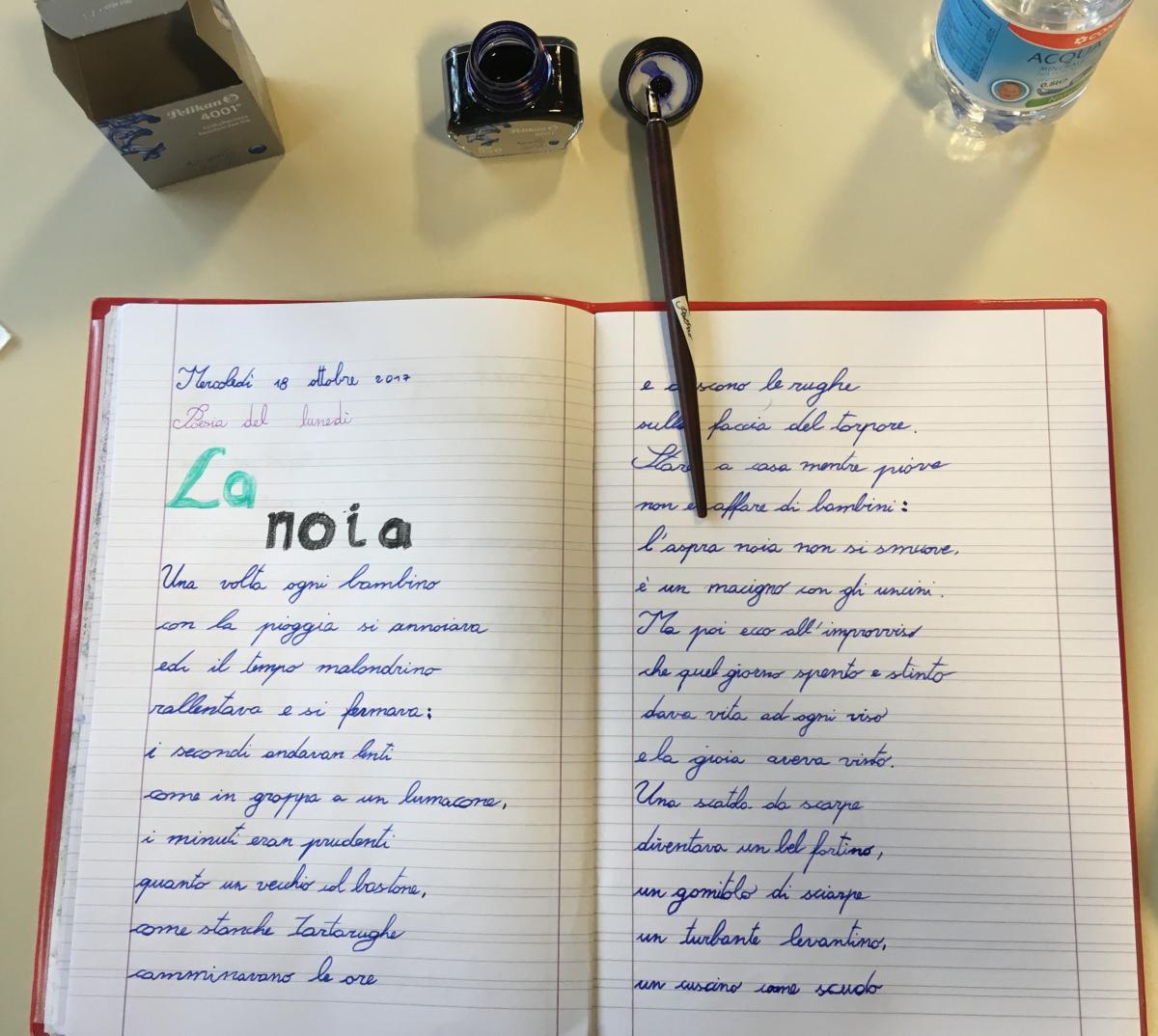

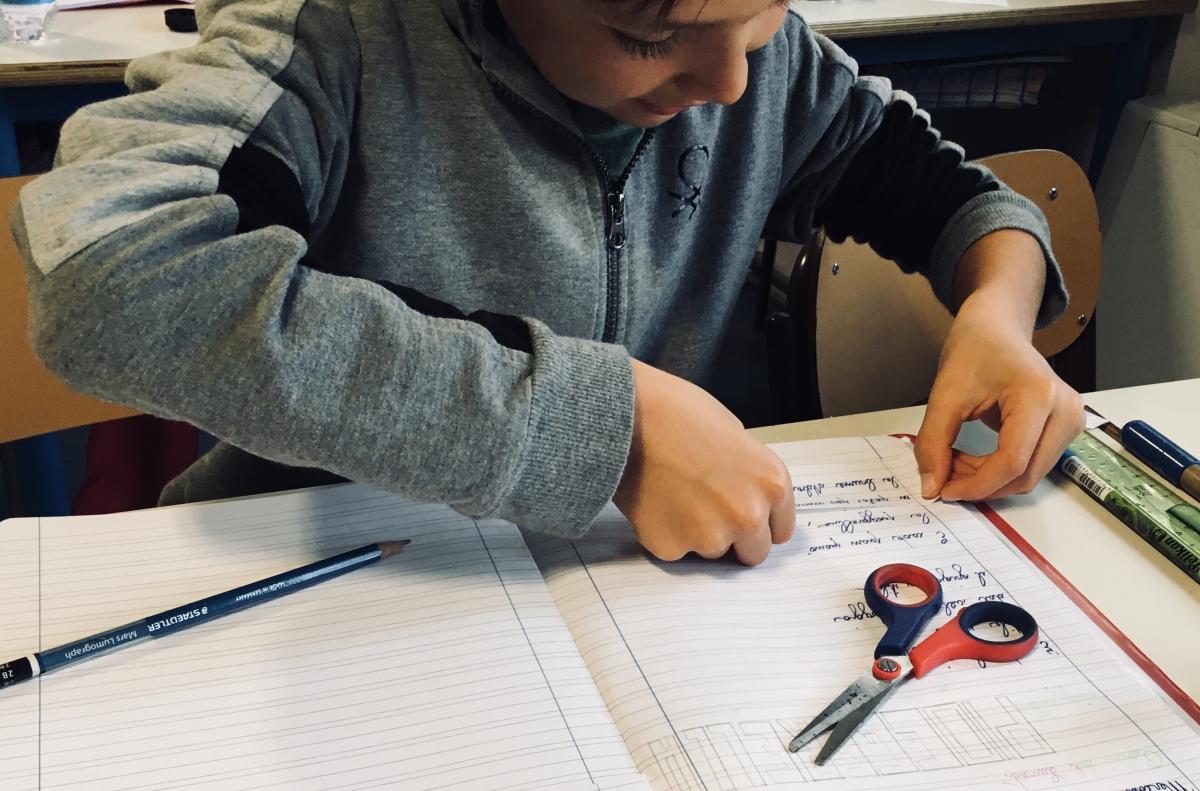

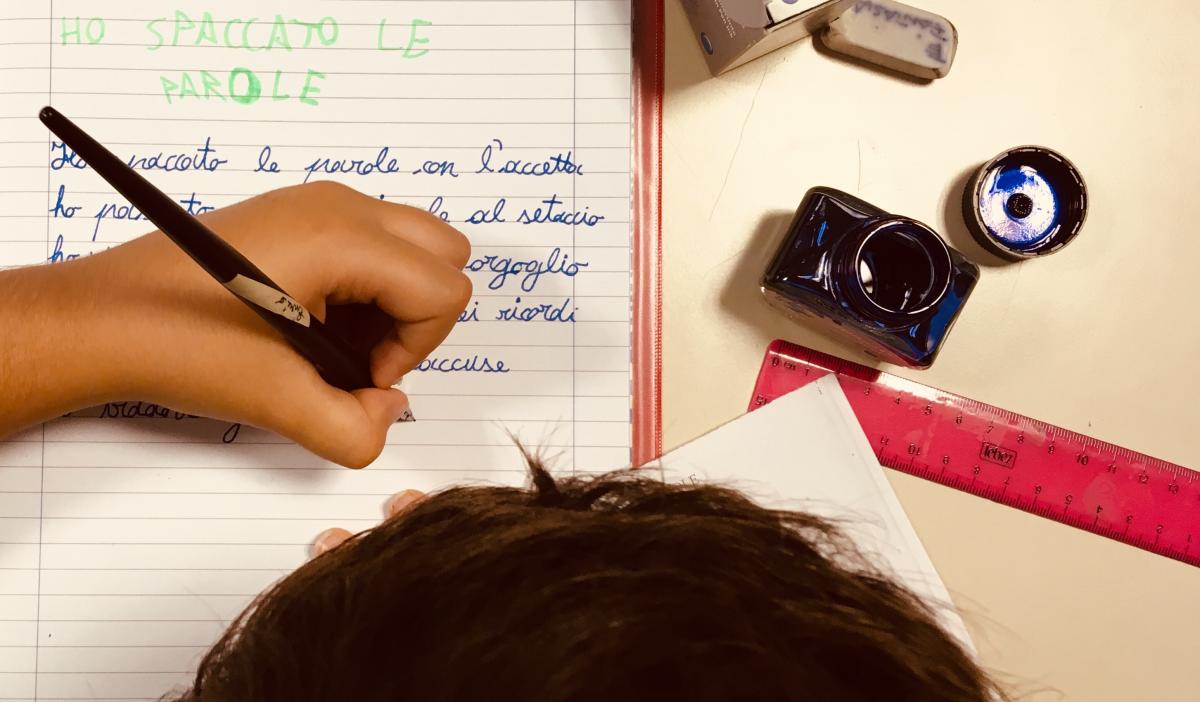

Poesia ha significato per noi una bellezza del gesto accompagnato alla bellezza del suono attraverso il segno nero della china e dei pennelli; in seguito, il segno si è assottigliato nella punta del pennino, in uno sforzo lento e blu che dura da tre anni; la poesia ha significato memoria, attenzione, a volte paura, emozione, viaggio, molti applausi, ripetizione, gioco, mal di pancia, infiniti disegni. È come una lingua nuova da coltivare con cura: le parole passano lentamente dalle mani alla voce interiore, qualcuno le pronuncia ancora sottovoce, e lentamente arrivano alla memoria. Vedendoli, certi suoni si ricordano meglio e più a lungo. Ascoltandoli, certi altri diventano emozioni.

Quando, non molto tempo fa, mi sono imbattuta nelle parole di Patrick Fermor ho riso e ho pianto provando una sorta di epifania su quanto racconta del suo viaggio a piedi a Costantinopoli, in una solitudine tessuta di parole, le uniche amiche in certi tratti.

«Nei tratti monotoni, quando il panorama cambiava lentamente, spesso veniva in mio soccorso il canto; e quando esaurivo il mio repertorio di canzoni, la poesia. A casa, nelle varie scuole che avevo frequentato, e tra le persone che mi avevano preso in consegna dopo i miei insuccessi scolastici, erano frequenti le letture ad alta voce. [...] A scuola imparare poesie a memoria era obbligatorio e a me non dispiaceva. Ma questo bagaglio era poca cosa, come sempre accade a coloro che sentono il bisogno della poesia, rispetto all’antologia privata di composizioni assorbite automaticamente, o scelte consapevolmente e memorizzate, quasi come una scorta in vista di un soggiorno in un’isola deserta o di un periodo di solitudine. (Io avevo l’età nella quale la memoria per la poesia e le lingue - e in effetti per qualsiasi cosa - si lascia modellare come cera, e, in certa misura, dura quanto il marmo).

[...] Ma torniamo alla strada che attraversa la Svevia. Tutti cantano in Germania; il canto non provoca alcuno sbigottimento. Shuffle off to buffalo; Bye Bye Blackbird; o Shenandoah; o ancora The Raggle Taggle Gypsies, cantate mentre camminavo, non suscitavano altro che sorrisi tolleranti. Ma con la poesia era diverso. Recitarla a bassa voce per strada faceva inarcare le sopracciglia e causava occhiate di ansiosa pietà. Alcuni passaggi, declamati con tanto di gesti e a volte ad alta voce provocavano, se si era colti sul fatto, sguardi allarmati. La scena in cui Regolo si fa largo tra la folla che vuole fermarlo, mentre torna dal boia cartaginese quasi andasse alla Taranto dei lacedemoni o ai campi di Venaforo, reclamava una gesticolazione alquanto contenuta; ma esortare le truppe d’assalto a Harfleur a sigillare le mura con i corpi dei caduti inglesi conduceva automaticamente a una tonalità di voce più alta e a un’azione più marcata, e raddoppiava l’imbarazzo se si era scoperti. Quando accadeva, cercavo di abbassare la voce a poco a poco con un colpo di tosse o trasformare le parole in un borbottio privo di intonazione, e ridurre ogni gesto in una finta ravvivata di capelli. Ma per alcuni brani era necessario che la strada fosse deserta fino a dove giungeva lo sguardo, prima di lasciarsi andare. Il terribile incontro di pugilato ai funerali di Anchise, ad esempio, quando Entello invia Darete ad annaspare e sputare sangue e denti lungo la spiaggia siciliana (“ore eiectantem mixtosque in sanguine dentes”!) e poi, con il pugno munito di correggia, sparpaglia il cervello di una giovenca con un sol colpo tra le corna - richiedeva una certa attenzione. Per quanto riguarda l’affondo con la spada all’estremità del ponte che porta il gran signore di Luni a schiantarsi in mezzo agli àuguri come una quercia sul Monte Alverno - qui le grida, i fendenti col bastone, l’andatura barcollante e le braccia alzate al cielo erano fuori discussione, quantomeno prima di accertarsi che non ci fosse nessuno, neppure in lontananza. A un occhio estraneo sarei sembrato un ubriaco o un lunatico. Così quel giorno. Mi trovavo proprio in quel momento di crescendo e climax, quando una vecchia uscì con passo malfermo dal bosco dove era andata a raccogliere stecchi. Lasciandoli cadere e spargendoli ovunque, se la diede a gambe. Avrei voluto essere inghiottito dalla terra o essere portato via fra le nuvole. Herrick sarebbe stato più sicuro; Valery, se lo avessi conosciuto, sarebbe stato perfetto.»

In alcune lingue imparare a memoria qualcosa, o tenere a mente, passa attraverso il cuore. È così per il francese in cui l’espressione è letteralmente apprendre par coeur; oppure per l’inglese to learn by heart; altrove, compreso l’italiano, imparare a memoria pare sottolineare uno sforzo astratto, separato dall’emotività, come se il cuore non avesse nulla a che vedere con i ricordi. Se penso alla letteratura i ricordi attraversano il corpo in una danza cinestesica che le parole devono compiere per arrivare ad essere pronunciate: la memoria si lega alle sensazioni uditive e tattili, si lega all’olfatto, come ben racconta il Marcel delle madeleines; e sopravvive a lungo, per anni, senza essere disturbata; un bel giorno affiora, disturbando una quotidianità sincronizzata in abitudini, e porta con sé i gesti, i volti, la musica dimenticata, porta il gusto e le parole cristallizzate in un momento, come se fossero tutti, i ricordi, delle gocce d’ambra. E quella memoria lì, quando invade il presente, non è ignorabile. Torna per nessun motivo in particolare, torna perché è il momento giusto, torna per ossessionare o per ricordarci che se siamo dove siamo abbiamo percorso una strada. Diceva Calvino, nelle sue Città invisibili:

«Kublai domanda a Marco: - Quando ritornerai al Ponente ripeterai alla tua gente gli stessi racconti che fai a me?

- Io parlo parlo, - dice Marco, - ma chi m’ascolta ritiene solo le parole che aspetta. Altra è la descrizione del mondo cui tu presti benigno orecchio, altra quella che farà il giro dei capannelli di scaricatori e gondolieri sulle fondamenta di casa mia il giorno del mio ritorno, altra ancora quella che potrei dettare in tarda età, se venissi fatto prigioniero da pirati genovesi e messo in ceppi nella stessa cella con uno scrivano di romanzi d’avventura. Chi comanda al racconto non è la voce: è l’orecchio.

- Alle volte mi pare che la tua voce voce mi giunga da lontano, mentre sono prigioniero d’un presente vistoso e invivibile, in cui tutte le forme di convivenza umana sono giunte a un estremo del loro ciclo e non si può immaginare quali nuove forme prenderanno. E ascolto dalla tua voce le ragioni invisibili di cui le città vivevano, e per cui forse, dopo morte, rivivranno.»

Allora come fornire una memoria ai bambini i quali sono, all’inizio della scuola elementare, (così) senza un tempo al quale riferirsi? Come costruire quella strada, tortuosa e in salita come è il più delle volte, se a disposizione si hanno i giorni nelle classi, le tante (troppe) discipline, l’ansia di certe maestre del fare tutto e quella dei genitori del non si fa abbastanza? Non esiste una risposta giusta e non saprei dire quale sia, ma, di fronte ai bambini, vedendo l’avidità di conoscere e del mettersi alla prova, ho dato loro parole. Parole per l’orecchio e, dunque, parole per la mente e per il cuore. La poesia ha portato nella mia classe il tempo, la scrittura lenta, lentissima, del pennino e la ripetizione di parole bellissime. Strofe e versi come cantilene, interpretazioni sdentate o sicure, inceppamenti, declamazioni ad arte e sorprendenti; dimenticanze; buchi riempiti con improvvisazioni, nomi di poeti storpiati; illustrazioni copiate e disegni nuovi, sorrisi. La poesia è sorriso. Ed è un sacco di altre cose sulla bocca dei bambini.

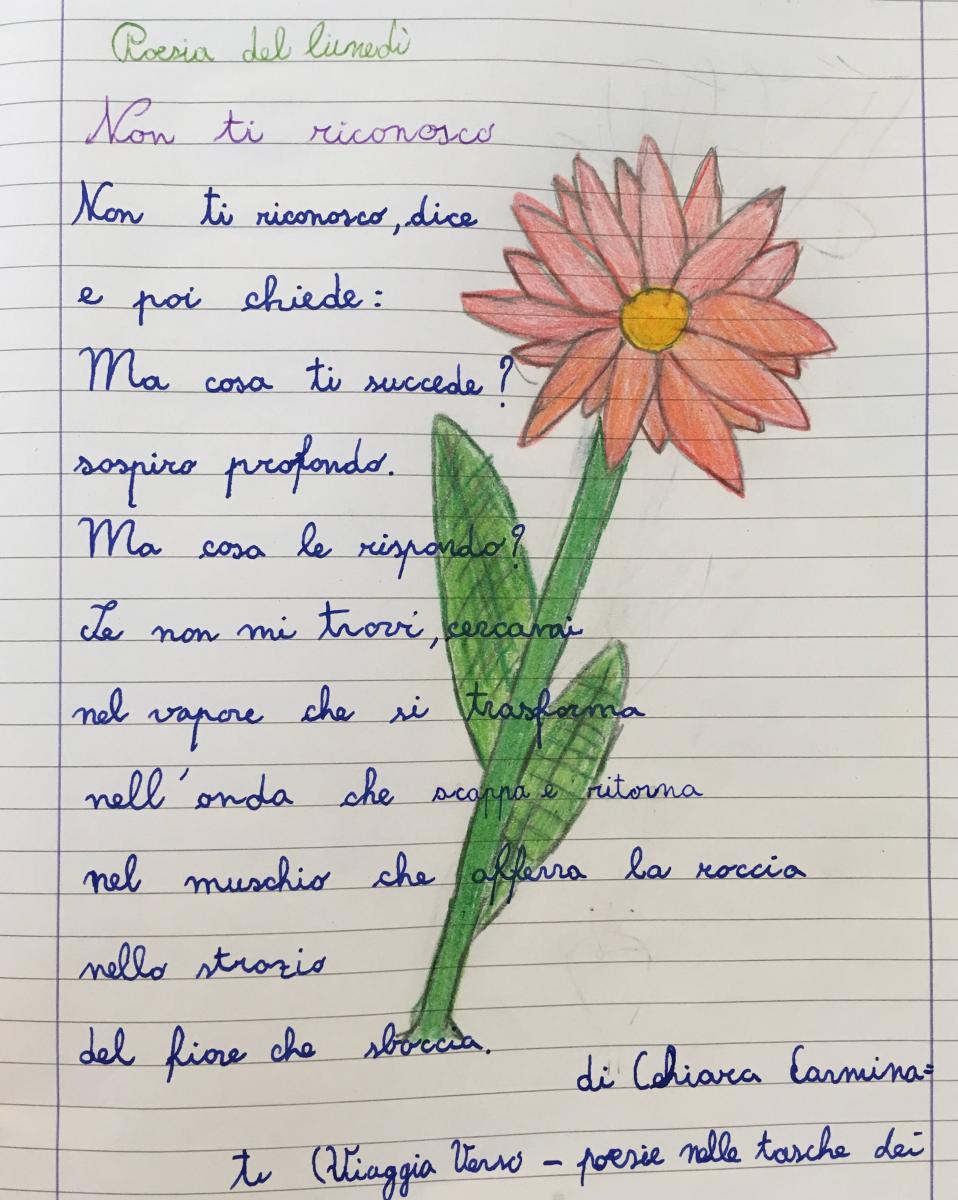

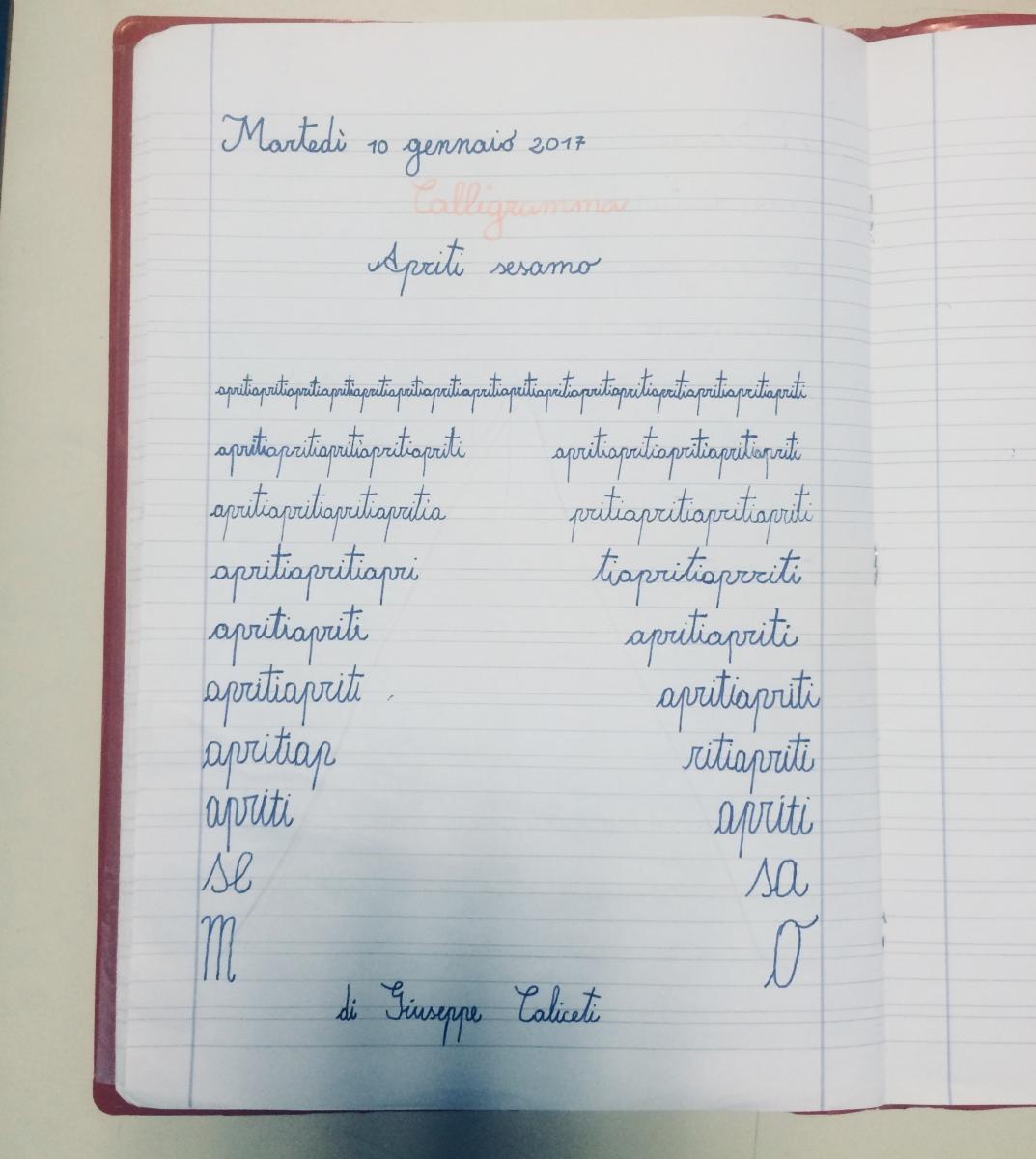

Silvia Vecchini, Aldo Palazzeschi, Giusi Quarenghi, Guido Gozzano, Giovanna Zoboli, Chiara Carminati, Gianni Rodari, Robert Louis Stevenson, Alessandro Riccioni, Marìa José Ferrada, Shell Silverstein, Giuseppe Caliceti, Pinin Carpi, Alessandra Berardi Arrigoni, Bernard Friot sono solo alcuni tra i tanti che hanno dato parole alle nostre voci, alimentando l’immaginario e portandoci altrove a cavallo di una zuccheriera, snobbando i re golosi e scoprendo tesori grazie alle parole magiche apriti sesamo. La recita a memoria delle parole facendo affidamento unicamente su di sé (qualche suggeritore magnanimo c’è sempre, in realtà) ha avuto il tempo necessario e ha significato uno sforzo preciso. E quello sforzo che ha attraversato le mani e la voce, quelle parole che hanno avuto una seconda vita, un giorno diventeranno non solo un ricordo o una lingua dimenticata alla quale far ritorno, ma le parole di qualcun altro.

«Come nella mia infanzia, nel proporre poesie, mi sono (ri)scoperta avida di voci e senza che se ne accorgessero, all’inizio, ho tentato di farle mie; quelle voci erano da custodire perché crescendo sarebbero cambiate; una voce senza volto richiama alla memoria molte più emozioni di quanto non ne faccia una fotografia senza voce; catturando quel presente ho provato a fermare il loro tempo in un suono, una memoria; come quando, ricordando un film di animazione di Miyazaki, si cerca di catturare una lucciola per la sua luce in un barattolo di vetro. Poi, non volendo essere l’unica a bearmi di quella luce, ho immaginato di lasciarle andare.»

In alcuni casi la voce recitante è l’unica traccia rimasta di una presenza che non c’è più. La nostra classe pronta per accogliere, in questi anni, è stata costretta invece a salutare molti bambini. Alcuni di passaggio per pochi mesi, altri viaggiatori loro malgrado. E allora buon viaggio Bismark, buon viaggio Chiara, buon viaggio Chayemaa, buon viaggio Ali, buon viaggio Samaha, buon viaggio Kayla, buon viaggio Ishey, buon viaggio Mohammed, buon viaggio Qiqi, buon viaggio Jastin. Di alcuni ho conservato la voce per caso, come se i miei gesti fossero consapevoli involontari delle future e improvvise partenze. Di altri conservo il ricordo e basta. Ma voci e visi per me costituiscono un ricordo al quale ritorno spesso e con affetto; sono le mie parole e quando parlo o scrivo di loro è come se recitassi la mia poesia.

Ci fu la bella volta che,

due anni, qualche giorno

e molti, troppi, mesi fa,

con grande animosità,

la mamma di uno storno,

strillò dabbene un perché.

Osservando nel dettaglio

cancellino e lavagna,

con sciocchezze a caterve:

- “Poesia? A chi serve?”

volle mettermi’n castagna;

prese tosto un abbaglio.

Bibliografia:

Patrick Leigh Fermor, Tempo di regali - viaggio a piedi fino a Costantinopoli (Adelphi)

Italo Calvino, Le città invisibili (Einaudi)

Sto, Storie di cantastorie (Adelphi)

Zamponi/Piumini, Calicanto (Einaudi)

Bissuti/Agliardi, La poesia è un orecchio (Feltrinelli Kids)

Enzensberger/Berardinelli, Che noia la poesia - pronto soccorso per lettori stressati (Einaudi)

Gherardi/Zoboli, Il libro delle torte (Topipittori)

Chiara Carminati, Viaggia verso - poesie nelle tasche dei jeans (Bompiani)

Vecchini/Marcolin, Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno (Topipittori)

Roberto Piumini, Non piangere cipolla (Mondadori)

Ferrada/Stella, Il segreto delle cose (Topipittori)

Mihai Eminescu, Poezii (Casa Scînteii)

Paolucci/Celija, Filastrocca delle mani (Topipittori)

Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra (Einaudi)

Quarenghi/Carrer, E sulle case il cielo (Topipittori)

Shel Silverstein, Strada con uscita (Salani)

Berardi Arrigoni/Marcolin, Poesie naturali (Topipittori)

Pierluigi Cappello, Ogni goccia balla il tango (Rizzoli)

Riccioni/Baladan, Cielo bambino (Topipittori)

Grazia Gotti, A scuola con i libri - avventure di una libraia-maestra (BURragazzi)

Vecchini/Vairo, In mezzo alla fiaba (Topipittori)